具体描述

内容简介

《2012骨董拍賣年鑑》一本反映紐約、巴黎、威特郡、斯圖加特、圖盧茲、科隆、蘇黎世、舊金山、東京、香港、北京、上海、蘇州、杭州、天津、南京、昆明、廈門、福州、台北等城市,中國骨董藝術市場2011全年的重點拍賣紀錄。

它搜集了蘇富比、佳士得、邦瀚斯、伯得富、倫佩茨、納高、Chassaing Marambat、Woolley and Wallis、PIASA、博桑、塔尚、克勒(濶樂)、艾德、東京中央、ISE ART、北京翰海、中國嘉德、北京保利、匡時、誠軒、北京東正、中貿聖佳、雍和嘉誠、永樂-佳士得、古天一、長風、華辰、歌德、榮寶、藝融、泓盛、朵雲軒、上海工美、上海天衡、上海嘉泰、中拍國際、中福拍賣、春秋堂、中漢、西冷印社、天工藝苑、浙江錢塘、雲南典藏、蘇州吳門、南京經典、天津文物、福建拍賣、富得、宇珍、安德昇等拍賣公司,從2011年1月1日至12月31日中國骨董文物拍賣的交易記錄,共6000多筆,近700項,中英文對照,並附圖片說明,是目前藝術市場上唯一可參考的拍賣年鑑。

編輯概要說明如下:

為便於藝術愛好者了解中國骨董2011年拍賣市場上的行情,本年鑑依照各大項屬性,按年代、器型、特徵、材質做細部分類,詳見<目錄索引>。從高古到近代文物的市場行情,本年鑑都可以清楚查詢到。

目录

編輯概要2011中國藝術TOP10

拍賣公司中英文名稱一覽表

2011匯率表

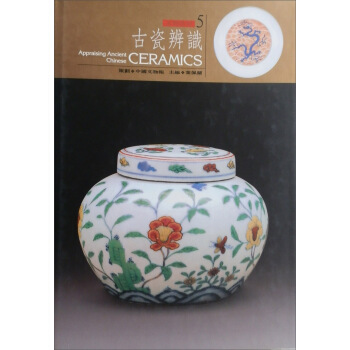

PART1 陶瓷器

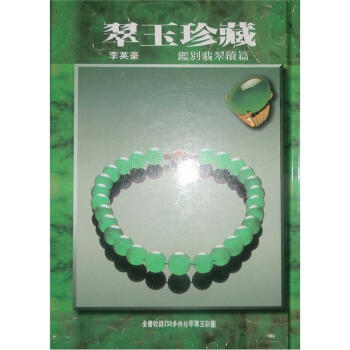

PART2 玉器

PART3 銅器

PART4 雕塑

PART5 西藏文物

PART6 古典家具

PART7 文房雅玩

PART8 鼻煙壺

PART9 拍賣場次索引

前言/序言

用户评价

我个人对书中对“非主流”收藏领域的关注度表示由衷的赞赏。大家都知道,市场上最引人注目的大多是那些动辄千万上亿的“硬通货”——比如明清官窑瓷器或者宋代书画。然而,这本书非常难得地花了不少篇幅去报道那些相对小众,但文化价值极高的板块,比如民国名人信札、老式钟表以及一些具有特定地域特色的工艺美术品。我尤其被其中关于一小批清代宫廷珐琅彩鼻烟壶的专题介绍所吸引,它不仅展示了它们的拍卖价格,更深入挖掘了每一件鼻烟壶的工艺难度和历史背景,甚至追踪了其中几件的流传脉络,展现了它们在特定收藏圈内的地位变迁。这种对“小而美”的尊重,为那些专注于特定领域、资金实力不一定雄厚但鉴赏力极高的藏家群体提供了一个展示和交流的窗口。它打破了拍卖市场过度聚焦于头部资产的倾向,让整个艺术品生态系统显得更加丰富和立体,这对于构建一个健康的收藏文化至关重要。

评分从编辑团队的专业背景来看,这本书的撰写者显然不是简单的记录员,他们更像是身处行业前沿的观察者和参与者。我注意到,许多重要拍品的介绍旁,都附带有编纂者基于内部信息的简短评述,这提供了一种“局内人”的视角,这是纯粹的外部研究者难以获得的宝贵信息。例如,在讨论某件重量级中国古代雕塑的成交时,书中隐晦地提到了该藏家决定释出的深层原因,虽然没有点名道姓,但其暗示出的信息量足以让圈内人产生联想和思考。这种带有审慎判断和经验总结的文字穿插其中,极大地提升了本书的阅读趣味性和权威性。它不再是那种公事公办的教科书式描述,而更像是一场由资深专家主导的、关于年度艺术品市场的深度圆桌会议的文字记录。这本书的价值,不仅在于记录了过去一年的交易,更在于它引导读者去思考,在未来一年里,哪些趋势可能会延续,哪些新的热点将会涌现,这是一种前瞻性的指导价值,而非仅仅是回顾性的陈述。

评分这本书的实用性体现在其详尽的索引和分类系统上,这对于需要快速定位特定信息的研究者来说简直是救命稻草。通常,这类年鉴的检索功能是最大的痛点,要么分类混乱,要么索引缺失。但这本书在这方面做得非常出色,我试着查找了几个特定时期、特定窑口出土的器物,无论是按“藏家来源”、“拍卖行”、“材质”还是“年代跨度”,系统都能迅速锁定目标信息。更令人惊喜的是,它似乎还收录了一些“流拍记录”或者“估价未达预期”的案例,并附带了简单的分析说明。这在市场上是极其罕见的,因为多数出版物都倾向于粉饰太平,只展示成功案例。然而,了解失败的交易,对于评估一件物品的真实市场价值和设定合理的预期目标至关重要。这种对信息全景式的记录态度,体现了编纂者极高的专业素养和对学术公正的坚持。可以说,这本书已经超越了简单的“年鉴”范畴,更像是一部细致入微的、有自我批判精神的行业数据库。

评分这本书的装帧设计简直是一场视觉盛宴,封面那种略带复古的米黄色纸张,触感上就透露出一种沉甸甸的历史感,仿佛真的能从指尖感受到那些流传百年的物件所承载的时光重量。内页的印刷质量也值得称赞,尤其是那些精美的拍品照片,色彩还原度极高,细节之处纤毫毕现,即便是透过纸张,也能清晰地分辨出瓷器釉面的微小开片纹理,或是书画上墨色的浓淡干湿变化。尤其是那些高清晰度的局部放大图,对于我们这些痴迷于细节的研究者来说,简直是福音。我尤其喜欢它在版式编排上的匠心独运,文字与图片的排布错落有致,既保证了信息的传达效率,又避免了传统图录的枯燥乏味。它更像是一本精心策划的美术画册,而非冷冰冰的记录工具。每次翻阅,都像是在进行一次高规格的私人鉴赏之旅,那种沉浸式的体验是其他同类出版物难以企及的。装订方面,据说采用了线装加胶装的复合工艺,保证了书籍的耐用性,即使经常翻阅查阅也不会轻易散架,这对于一本需要长期参考的工具书来说,无疑是极其人性化的考量。这本书的物理形态本身,就配得上它所收录的那些珍贵藏品。

评分我对这类年鉴的关注点往往集中在它所呈现的市场动态的深度剖析上。翻阅这本书的过程中,我发现它远不止是简单地罗列成交价格和拍品信息。它在卷首或卷末专门开辟的专题分析部分,对于2012年全球艺术品市场的走势进行了相当有洞察力的解读。比如,它如何看待那一年特定门类——比如近现代书画或者古代玉器——的“价格锚定点”的变化,以及这种变化背后所折射出的买家群体的结构性调整,分析得鞭辟入里。更有价值的是,它似乎不仅仅记录了“卖了多少钱”,更试图去探究“为什么会卖这个价”,引入了一些宏观经济指标作为参考变量,试图建立起艺术品市场与大环境之间的关联模型。这种跨学科的分析视角,让原本可能枯燥的数字变得有血有肉,充满了历史和社会学的趣味。对于我们这些希望在投资和收藏领域保持敏锐嗅觉的人来说,这种深度的市场解读,比单纯的成交记录重要得多,它提供了理解市场逻辑的框架,而非仅仅是数据的堆砌。我期待看到它如何处理那些天价拍品的“溢价因子”,是纯粹的稀缺性驱动,还是当代艺术市场的某种情绪投射,书中对此都有较为细致的探讨。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![歌劇魅影 [7~8歲] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16035884/rBEGDFDbofUIAAAAAAG_KpwQGHwAABIQgJBxikAAb9C577.jpg)