具体描述

内容简介

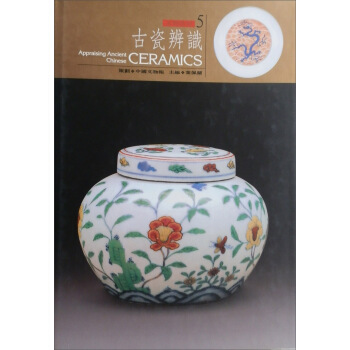

明代是中國瓷器史上光輝燦爛的時代,尤其是集合一流能工巧匠與藝術家們所共同製作的官窯,其成就更是令人讚嘆。由於製瓷技術的演進與各朝皇帝的愛好,各種前代所未見到的瓷器被成功地燒製出來,譬如洪武釉裡紅、永樂白瓷、宣德青花、成化鬥彩、弘治嬌黃、萬曆五彩等等。較之民窯,官窯的製作不但精細優雅,而且宮廷用品有其定制常規,不論紋飾、型器、款識都有脈絡可尋,所以本文就現在公認的傳世品或出土實物,佐以文獻資料,從官窯的制度、材料、製作、紋飾、款識等各個角度前言/序言

用户评价

这本书的装帧设计和排版布局,给我的阅读体验增添了极大的愉悦感。明黄与深蓝的经典配色,沉稳大气,很容易让人联想到皇家气度。更值得称赞的是,作者在叙述复杂的技术问题时,采用了非常人性化的方式,比如使用大量对比图表来梳理不同时期款识的笔法变化,这比单纯的文字描述要直观得多。阅读体验绝非枯燥乏味,它更像是一场与古代匠人跨越时空的对话。书中对不同时期官窑造型的演变进行了细致的考察,从洪武的厚重敦实到永乐的俊秀挺拔,再到成化的秀美纤巧,每一种形态的转变背后,都有着深刻的时代背景和审美倾向的指引。对于我这种更偏向于艺术史角度来欣赏瓷器的读者来说,这种对“形制”与“时代精神”之间关联的探讨,提供了非常新颖的视角。这本书不仅教会了我如何“看”官窑,更教会了我如何“理解”官窑。

评分我必须承认,我对明代瓷器的研究主要集中在民窑青花和彩瓷方面,对官窑的关注相对较少,因为总觉得官窑的体系太过僵化,缺乏民窑那种生动活泼的生命力。然而,在翻阅这本专著后,我的看法有了极大的转变。作者对官窑“禁苑之美”的描绘,是如此的具有感染力,它揭示了皇家审美对整个陶瓷业的辐射和影响。书中对御窑体系内部的等级划分,例如不同用途的瓷器在规格、纹饰上的严格区分,展示了明代手工业管理体系的精妙。特别是对早期官窑中那些带有“试制”性质的样器的分析,那些略显稚嫩却又充满创造力的作品,展现了官窑并非一成不变的刻板形象,而是有其探索和进步的过程。这本书成功地将官窑从高高在上的“神坛”拉了下来,使其变得立体可感,充满了历史的温度。它拓展了我对明代陶瓷全貌的认知边界,让我体会到即便是最规范的皇家制作,也蕴含着丰富的人文信息和技术挑战。

评分我最近刚开始系统学习中国古代陶瓷史,这本关于明代官窑的著作,对我来说简直是一场及时雨。相较于一些偏重于宏大叙事的通史类书籍,它将焦点精确地对准了那个辉煌的时代,并且聚焦于最具代表性的宫廷用瓷。我特别欣赏作者在论述中保持的那种严谨的学术态度,每一项结论都有详实的物证支撑,引用了大量国内外博物馆的权威藏品作为案例。书中的章节编排也颇具匠心,从早期的洪武、永乐过渡到中期的成化、弘治,再到晚期的嘉靖、万历,时间线索清晰,脉络分明,使得学习者可以循序渐进地建立起对不同阶段官窑风格演变的认知。特别是关于嘉靖朝青花“道教色彩”的分析,那种结合当时的社会思潮和帝王信仰去解读艺术风格的做法,极大地丰富了我对瓷器文化内涵的理解。虽然部分专业术语对于初学者来说可能需要查阅工具书,但这恰恰也体现了其专业性,促使读者进行更深层次的探索和学习。

评分这本关于明代官窑鉴定的书,初拿到手时,我被它厚重的装帧和精美的插图所吸引。作为一名对明代瓷器怀有浓厚兴趣的业余爱好者,我原以为市面上关于官窑的书籍已经非常详尽了,但这本书的内容深度和广度完全超出了我的预期。作者似乎倾注了毕生心血,不仅仅是罗列历代官窑的特征,更是深入挖掘了不同时期窑口在胎土、釉色、纹饰以及款识上的细微变化。尤其是对永乐、宣德时期青花瓷的分析,那种对钴料来源、烧制气氛的精辟论述,简直让人茅塞顿开。阅读过程中,我感觉自己就像是跟着一位经验老到的行家,穿梭在景德镇的窑址之间,亲手触摸那些沉睡了数百年的珍品。书中对传世品的对比分析尤为精彩,通过高清放大的图片,即便是那些最细微的流釉、气泡,都被清晰地展现出来,极大地提升了实战鉴定的能力。对于真正想深入了解明代官窑历史脉络和技术细节的藏家来说,这本书无疑是案头必备的宝典,它不仅仅是工具书,更是一部艺术史的浓缩。

评分作为一名资深的古董商,我接触过形形色色的瓷器图录和鉴定专著,坦白说,大部分书籍都有明显的“凑数”嫌疑,要么图录精美但文字空泛,要么理论丰富但缺乏直观的实物佐证。然而,这本对明代官窑的深度剖析,却完美地平衡了这两者。它没有过多地沉湎于那些已经被反复讨论了无数次的“大路货”特征,而是将笔墨集中在了那些决定价值高低的关键细节上——比如不同批次釉料的微观结构差异,或者特定时期修足工艺的独有烙印。书中收录的很多高清细节图,是其他出版物中罕见或根本看不到的,这对于需要通过图片进行远程交流和判断的我们来说,价值连城。我尤其关注了其中关于“填补空白”的章节,探讨了官窑在技术瓶颈期如何通过创新来维持其皇家品质,这为我日常的收购和风险控制提供了宝贵的参考依据。这本书,称得上是明代官窑鉴定领域里的一部“实战手册”,值得反复研读和参考。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![歌劇魅影 [7~8歲] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16035884/rBEGDFDbofUIAAAAAAG_KpwQGHwAABIQgJBxikAAb9C577.jpg)