具体描述

内容简介

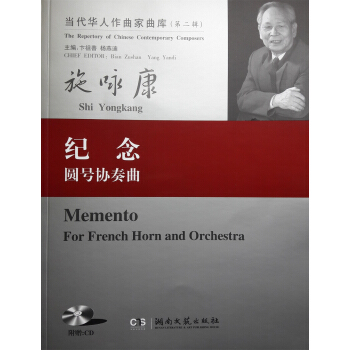

纪念.圆号协奏曲是作曲家施咏康去江西革命根据地生活时,获得灵感,在圆号家韩铣光的邀请下,于1961-1962年初创作的。

这是一部单乐器的管弦乐作品。

作者简介

施咏康,作曲家。浙江镇海(今宁波)人。1955年毕业于上海音乐学院作曲系。后任上海音乐学院助教、讲师、副教授、教研室主任,星海音乐学院副教授、副院长,中国音协广东分会副主席。作品有管弦乐《圆号协奏曲· 纪念》电影音乐《羊城暗哨》交响诗《黄鹤的故事》1957年获第六届世界青年联欢节音乐创作比赛三等奖。著有《管弦乐队乐器法》。

目录

个人简历

乐曲简介

从流浪儿童到音乐家

纪念

圆号与钢琴谱

用户评价

这本书简直太惊艳了!作为一名圆号爱好者,我一直在寻找能够深入了解现代圆号作品的资料,而《当代华人作曲家曲库(第二辑):纪念·圆号协奏曲》完全超出了我的预期。我尤其被那些作曲家们如何将中国传统音乐元素巧妙地融入到西方圆号协奏曲的创作中深深吸引。书中收录的作品,不仅仅是技术上的展示,更充满了情感的张力与叙事性。有一首曲子,我至今还能清晰地回想起它在序曲部分那种深沉而辽阔的抒情,仿佛是在描绘一幅壮丽的山河画卷,圆号的音色在这里被发挥到了极致,既有金属的坚毅,又不失人声的温暖。到了中段,节奏突然变得更加跳跃和富有戏剧性,我能感受到作曲家在运用圆号的多种演奏技巧,时而激昂,时而婉转,每一次的转折都恰到好处,令人心潮澎湃。而终曲部分,则是一次情感的释放,旋律在反复的递进中达到高潮,圆号的音色如同火焰般燃烧,将整首协奏曲推向了一个令人回味无穷的结尾。读这本书,我仿佛置身于一场场精心编织的音乐盛宴,每一次翻阅都像是在与伟大的作曲家和杰出的音乐家们进行一次精神上的对话。它不仅为我打开了通往现代圆号艺术世界的新大门,更让我对中国音乐的未来充满了无限的期待。

评分对于许多寻求创新和独特声响的圆号演奏者来说,这本书无疑是一座宝藏。我特别欣赏其中几位作曲家在和声语言上的大胆尝试,他们打破了传统的和声框架,创造出许多意想不到的音响效果,为圆号的表现力开辟了新的空间。有一首作品,在我听来,简直就像是在用声音描绘一幅抽象的画作,色彩斑斓,层次丰富,圆号的音色变化万千,时而尖锐如闪电,时而柔和如薄雾,与乐队的配合简直是天衣无缝,每一次的碰撞都擦出了令人惊艳的火花。这种对音色的极致追求,以及对音乐结构的大胆设计,让我看到了中国当代作曲家在音乐创作上的前瞻性和国际视野。书中对于这些作品的编排和演奏提示,也十分详尽,为演奏者提供了非常实用的参考。我甚至已经开始构思如何在自己的演奏中尝试借鉴这些作品的某些技巧和处理方式,将它们融入到我的音乐实践中。这本书不仅仅是供我阅读,更是激发我创作和演奏灵感的源泉。

评分说实话,我一开始对这本书的期待并没有那么高,毕竟“当代华人作曲家”这个标签听起来有点学术化,我担心会读起来枯燥乏味。但当我翻开它,尤其是读到关于“纪念”主题的作品时,我彻底改变了看法。书中的几首圆号协奏曲,在“纪念”这个宏大命题下,呈现出了极其多元化的情感表达。有的作品仿佛是对历史的回望,充满了庄重与反思,圆号的音色低沉而浑厚,像是在诉说着一段沉重的往事;有的作品则充满了对先贤的敬意,旋律线条流畅而优美,带着一种淡淡的哀思,却又在低语中传递着坚韧的力量。最令我印象深刻的是一首似乎是纪念某位音乐家的作品,作曲家巧妙地在协奏曲中融入了这位音乐家的代表性旋律片段,然后通过圆号的独奏,赋予了这些熟悉的旋律全新的生命和情感色彩。每一次聆听,都能感受到作曲家对这位前辈的深厚情感,以及他希望通过音乐将这份纪念传递下去的愿望。这本书不仅仅是音乐作品的集合,更是一部关于情感、记忆与传承的艺术史诗,让我对音乐的感染力有了更深的理解。

评分这本书给我带来的最大惊喜,莫过于对圆号自身特质的深刻挖掘。以往我总觉得圆号的音色更多地被用于营造庄重、宏伟或是浪漫的氛围,但在这本曲库中,我听到了圆号前所未有的多样性。有一首作品,作曲家将圆号的音色运用得极其灵动和俏皮,仿佛一只狡黠的小狐狸在林间穿梭,时而发出轻快的呼唤,时而又藏匿起来,只留下断断续续的低语。这种细腻入微的情感表达,以及对圆号在不同情绪下音色变化的精准捕捉,让我对圆号这个乐器有了全新的认识。我甚至能想象到,当圆号演奏出某些极具挑战性的乐句时,演奏者需要多么精湛的技巧和多么深厚的音乐理解力。书中还收录了几首探讨圆号与中国民族乐器的融合的乐曲,这种跨文化的音乐对话,让我耳目一新,也看到了中国音乐在世界音乐舞台上的独特魅力。这本书就像是一面棱镜,折射出圆号音乐的万千光彩,让我对这个乐器,以及它的潜力,有了更深入的探索欲望。

评分读完这本书,我最大的感受就是,中国当代音乐的创作力量是如此强大和多元。我原本以为,圆号协奏曲这个题材相对比较小众,但本书中的作品却展现了如此丰富的主题和风格。有作品描绘的是自然的壮丽,有作品抒发的是个人的情感,还有作品则是在进行深刻的哲学思考。我尤其喜欢其中一首作品,它以一种非常现代的视角,来探讨人与自然的关系。圆号的音色在这里被赋予了一种原始而纯粹的生命力,时而像清晨的露珠,晶莹剔透,时而又像狂风暴雨,震撼人心。作曲家通过对圆号音色和乐队织体的巧妙运用,营造出一种既宏大又细腻的音乐空间,让我仿佛置身于一个充满神秘感和敬畏感的自然世界。这本书让我看到了中国作曲家在吸收西方音乐技法的同时,依然保持着鲜明的民族特色和文化自信。它不仅仅是一本关于圆号协奏曲的书,更是一部关于中国当代音乐发展历程的生动写照,让我对中国音乐的未来充满了信心和期待。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有