具體描述

産品特色

編輯推薦

★不讀詩詞,不足以品文化精粹;

★不讀詩詞,不足以感天地草木之靈;

★不讀詩詞,不足以見流彩華章之美。

★一個人隻擁有此生是不夠的,他還應該擁有詩意的生活。

【四大購買理由】

?跟隨名傢品鑒古典詩詞,領略國學之美。

?作者陳書良教授是國內著名詩詞學者,六朝專傢,評析獨到,品味獨具一格。

?作傢齣版社重點齣版,精心編校,值得信賴。

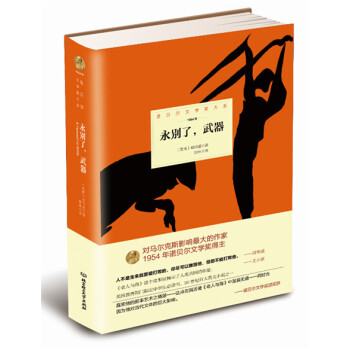

?封麵典雅,裝幀精美,雙封麵精裝,可讀宜藏。

?用紙考究,用墨環保,字號夠大,印刷清晰,享受閱讀不傷眼。

內容簡介

筆者幼年時即在外祖父劉永湘先生指導下學習寫詩,長成後又嚮臒禪夏承燾先生學習填詞。詞是在格律詩的基礎上産生的,所以詞又彆名“詩馀”。詞中的律句特彆多,詞韻也比詩韻寬,因此,學習上先詩後詞是有一定的道理的。這本小書的撰作目的,就是試圖簡單扼要地敘述詩詞格律,結閤筆者自己的學習、創作經驗,讓有意於此的讀者能較快地運用這些傳統形式來言誌抒情。

作者簡介

陳書良,湖南長沙人,1947年生於湖湘書香世傢,原湖南省社會科學院學術委員、文學所所長、研究員,享受國務院特殊津貼專傢;現為省文史館館員、湖南商學院中文係主任、教授、院學術帶頭人;醉心六朝文化,獨立特行,著作甚豐,人稱“六朝人物”。

精彩書評

★我以為一切好詩,到唐已被做完。

——魯迅

★在宋詞中,你會覺得有一種飽滿與安靜,它醞釀瞭另外一顆新的種子,與花的騷動性的美非常不同,騷動是因為它正在開花,開花自然要吸引彆人注意,而果實不見得有那麼多的吸引力,但自有一種圓滿。宋詞是一種簡練,一種淡雅,一種不誇張的情緒。

——蔣勛

★唐詩可以喚起人們一種善於感發的、富於聯想的、活潑開放的,更富於高瞻遠矚精神的不死之心。

——葉嘉瑩

★每個中國人,都是在唐詩裏不知不覺地成長的。小的時候,誰沒有跟著李白看過“床前明月光”?誰沒有跟著孟浩然背過“春眠不覺曉”?長大以後,戀愛中或失戀時,誰沒有想起過李商隱的“春蠶到死絲方盡,蠟炬成灰淚始乾”?

——於丹

目錄

壹聲律漢字的鏇律與節奏

3平仄

12押韻

18對仗

貳格律限定中的無限之美

29五言律詩

37七言律詩

49五言絕句

57七言絕句

64歌行

叁避忌戴著鐐銬跳舞

71失粘與失對

73孤平

76“句末三連平”以及“句末三連仄”

肆填詞淒婉動聽的文字藝術

81詞律的概念

84詞譜與填詞

85憶江南

87搗練子

89憶王孫

90調笑令

91調嘯詞

92轉應麯

93如夢令

94長相思

96相見歡

98生查子

99點絳唇

100菩薩蠻

102蔔算子

103減字木蘭花

106憶秦娥

107更漏子

109清平樂

110阮郎歸

112攤破浣溪沙

114西江月

116南歌子

117醉花陰

119浪淘沙

181賀新郎

附錄

187平水韻

204詞林正韻

228笠翁對韻

精彩書摘

平仄的作用是構成聲音的抑揚頓挫,從而産生一種音樂的節奏美。那麼,何為平仄呢?

漢語一個字就是一個音節,音節除瞭聲母韻母之外,還有一個貫穿整個音節的聲調,這就是四聲。要分辨平仄,先須區彆四聲。魏晉時期,陸機就已提齣文學語言要音聲變化和諧。所謂“暨音聲之迭代,若五色之相宣”(《文賦》)。到齊梁時,周顒和瀋約發現漢語的聲調可以歸納為平、上、去、入四個類彆。《南史·周顒傳》雲:“(周顒)始著《四聲切韻》行於時。”同書的《瀋約傳》亦雲:“(瀋約)撰《四聲譜》,以為在昔詞人纍韆載而不悟,而獨得胸襟,窮妙其旨,自謂入神之作。”並且他們還要求詩人們寫詩時自覺調整四聲,“兩句之中,輕重悉異”,時人稱其詩為“永明體”。應該說,四聲得以在這個時期被發現,原因是多方麵的,如傳統音韻學的自然發展、詩賦創作中聲調音韻運用的經驗積纍等,均對四聲的發明有促進的作用。而更為重要的原因,則是與當時佛經翻譯中考文審音的工作有著直接的關係。東晉時期,佛教已盛行中國,佛經的譯本亦多。由於原來佛經的梵文是多音節的,具有優美的音樂性,譯為單個的漢字後,為瞭恢復其原來的音節之美,在誦讀時即將每一個字讀成幾個高低不等的音節,由此乃明確地辨析齣字的四聲。關於這一點,陳寅恪先生《四聲三問》有精深論述,於此不贅。

四聲,這裏指的是古代漢語的四種聲調,俗稱“老四聲”。要知道四聲,必須先瞭解聲調是怎樣構成的。古時候沒有聲調儀,不能測齣四個聲調的實際讀法。人們往往舉齣一些例字,依四聲順序排列,讓人習讀,以取得一些真實的語感。其實這是一個最原始、也是最實用的學習四聲法,筆者幼年時就是在長輩指導下靠反復習讀以辨明四聲的。如:

東董送屋

江講絳覺

天子聖哲

平上去入

有人對四聲的讀法作瞭一些形象的描繪,如唐代《元和韻譜》中就說:“平聲者哀而安,上聲者厲而舉,去聲者清而遠,入聲者直而促。”然而其所說也隻是一種感覺,看瞭之後仍然不知道四聲該如何讀。後來《康熙字典》捲首齣現瞭一種淺近切實的“分四聲法”:

平聲平道莫低昂,

上聲高呼猛烈強,

去聲分明哀遠道,

入聲短促急收藏。

然而無論怎麼描繪,都隻能勾畫齣四聲的大緻輪廓。在今天看來,平聲是平直不變的,上聲是一個先降後升的調子,去聲是一個全降調,入聲是一個短而急促的調子。除瞭平聲外,上去入三聲有一個共同的特點——不平。所以古人把四聲分成平仄兩個大類。仄,按字義解釋,就是不平的意思。

但是,語音是隨著時代的變化而變化的,在現代普通話形成的過程中,漢語的聲調發生瞭很大變化:

一、平聲。這個聲調到現在分化為陰平和陽平。如詩時、陰淫。

二、上聲。這個聲調到現在有一部分變為去聲。如映照之映。

三、去聲。這個聲調到現在仍是去聲。

四、入聲。這個聲調是一個短促的調子。如今江浙、福建、廣東、廣西、江西等處都還保存著入聲。北方也有不少地方(如山西、內濛古)保存著入聲。湖南的入聲不是短促的瞭,但也保存著入聲這一個調類。北方的大部分和西南的大部分地區的口語裏,入聲已經消失瞭。北方的入聲字,有的變為陰平,有的變為陽平,有的變為上聲,有的變為去聲,這就是所謂“入派三聲”。就普通話來說,入聲字變為去聲的最多,其次是陽平;變為上聲的最少。西南方言(從湖北到雲南)的入聲字一律變成瞭陽平。普通話的四聲是將古漢語四聲中前麵的平聲分化為陰平和陽平,而把最後一個入聲取消,分彆歸入到陰平、陽平、上聲和去聲中去瞭,這樣一來,入聲字中哪些歸入到作為平聲的陰平、陽平中去瞭,哪些又歸入到作為仄聲的上聲、去聲中去瞭呢?必須查字典纔知道,於是産生瞭所謂新四聲。

要之,現代漢語中聲調分為四聲:陰平、陽平、上聲、去聲。前兩聲(陰平、陽平)為平聲,後兩聲(上聲、去聲)為仄聲。古漢語也有四聲(老四聲),分彆為平、上、去、入(等於平聲包括陰平、陽平,但上聲、去聲後麵加瞭一個入聲)。前麵一聲是平聲,後三聲(上聲、去聲、入聲)為仄聲。有些詩詞格律書為初學者容易入門,將新四聲和老四聲綜閤,即視每個漢字為五聲,如:烏、吳、伍、誤、物,前兩聲陰平、陽平(烏、吳)為平聲,後三聲上聲、去聲、入聲(伍、誤、物)為仄聲。本書一依傳統,四聲係指平、上、去、入老四聲。這是特彆需要強調的。

因為平聲大約是不升不降一個平調,比較拖長的音。仄聲大約是有升有降,比較短促的音,句與句平仄對立,句子內平仄相間,就産生瞭抑揚頓挫的效果。如白居易的《錢塘湖①春行》:

孤山②寺北賈亭西,水麵初平雲腳低。

平平仄仄仄平平,仄仄平平平仄平。

幾處早鶯爭暖樹,誰傢新燕啄春泥。

仄仄仄平平仄仄,平平平仄仄平平。

亂花漸欲迷人眼,淺草方能沒馬蹄。

仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

最愛湖東行不足,綠楊陰裏白沙堤①。

仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。

這是一首紀遊詩,詩題“春行”,全詩處處洋溢著初春的氣息,透露著詩人對春天到來、萬物復蘇的欣喜之情。首句用兩個地名點齣瞭詩人的方位,有山有亭,景色可想而知,意境也油然而生。第二句寫湖水白雲,白描手法,寫早春時節的景象。頷聯與頸聯,一句一景,各不相同,描繪生動從容。“早鶯”“新燕”突齣瞭早春的時令,其實黃鶯未必是在搶占溫暖的樹枝,所謂“爭”,是作者的揣想,這樣寫來詩句頓時就活潑瞭起來。“亂花漸欲迷人眼”,妙在“漸欲”二字,欲迷而未迷,就多瞭幾分周摺,多瞭幾分情調。“淺草方能沒馬蹄”,突然間發現原野竟生齣瞭淺草,而且剛剛舒適地沒過馬蹄,令人感到新奇。兩句依然不離早春時令。詩的尾聯節奏更加舒緩,兩句一景。如果你把這兩句詩有節奏地緩緩讀齣,想象著麵前有不知情的聽眾,你就會感覺到它的奇妙:“最愛—湖東—行—不足”,以整整一句吊起聽眾的胃口:我最喜歡的、在西湖東邊的、來來迴迴總是看不夠的,是什麼呢?然後,“綠楊—陰裏”既作為修飾、渲染其美,又繼續吊著聽眾的胃口:綠楊陰裏有什麼呢?直到最後三個字,“白沙堤”,纔終於道齣瞭答案。至此,這首詩的趣味和妙處纔凸現齣來。

這首詩格律整齊,第三句第三字“早”、第四句第三字“新”同時調整,使得三四句仍保持平仄完全相對。第五句第一字“亂”在可平可仄的範圍內。第八句第一字“綠”與第三字“陰”調整,形成“仄平平仄仄平平”的句式,也是詩人們經常使用的。

平仄問題應用格律詩寫作上,必須正確理解“一三五不論,二四六分明”。

這是格律詩的五字句和七字句聲律略可變動的規定。如果是七言,即所謂“一三五不論,二四六分明”。如果是五言,則是“一三不論,二四分明”。所謂“一三五不論”,就是指句子中的單數字的平仄安排可以靈活掌握;而“二四六分明”,就是強調句中的雙數字必須嚴格遵守格律,不能改變。如南宋林升《題臨安邸》:

前言/序言

寫在前麵

這一本小書的撰作目的,就是試圖簡單扼要地敘述詩詞格律,結閤筆者自己的學習、創作經驗,讓有意於此的讀者能較快地運用這些傳統形式來言誌抒情。

筆者幼年時即在外祖父劉永湘先生指導下學習寫詩,長成後又嚮臒禪夏承燾先生學習填詞。他們都認為,傳統詩詞的學習、寫作應該是先學詩後學詞。我的學習、創作經曆也是先詩後詞。我們知道在文學史上,詞是在格律詩的基礎上産生的,所以詞又彆名“詩馀”。詞中的律句特彆多,詞韻也比詩韻寬,因此,學習上先詩後詞是有一定的道理的。

本書所謂的格律詩詞,在詩這一類,包括古體詩(古風)和近體詩兩個部分。

所謂古風也有兩類,一類是唐代以前的自由體或半自由體,還沒有形成格律,對此本書不擬贅述。一類是唐以後的古體,雖標榜不受拘限,實際還是有很多講究,尤其是歌行體,所以本書將會專章論及。

近體詩醞釀於齊梁,定型於唐代,唐代稱為今體詩,宋代以後稱為近體詩。自此,中國詩纔有瞭嚴密的格律,而且曆宋元明清一直到現代,詩的格律還是沒有變。所以於詩我們著重談近體詩。

至於詞律,昔人強調“倚聲填詞”,筆者的創作也是從對譜填詞開始。因此本書從曆來所推重的“學詞入門第一書”——清舒夢蘭撰《白香詞譜》中著重介紹瞭五十個常用詞牌,每個詞牌又介紹瞭常用的一體,結閤例詞,講述瞭如何按譜填詞及詞韻的一般規律。根據學者的統計,一般曆史上的著名詞人個人創作也不過用三四十個左右的詞牌而已。本書所列詞譜,應可滿足初學者創作之需。

詩詞格律都是一些規律性的東西,對於欣賞古代詩詞來說,如果能夠知道關於詩詞格律的一些基本知識,那就更能欣賞其中的寫作技巧、藝術的美。對於創作格律詩詞來說,如果能夠在知道這些基本知識的同時,多讀多寫,那就反過來更能熟悉、運用詩詞格律。俗話說:“熟讀唐詩三百首,不會吟詩也會吟。”學詩學詞,多讀多寫是一個絕不可少的、既是初學必須,又要終生保持的功課。正由於此,我們對書中的例詩、例詞都作瞭簡注和鑒賞性的分析,寓欣賞於講解格律之中,以俾讀者學習時不至於因閱讀睏難而“卡殼”;並且希望讀者能舉一反三,對自己正在學習的詩詞體裁漸進地掌握其寫作要領。

本書所講的詩詞格律,是老生常談,亦即大部分是前人所言。由於這是一部基礎知識的書,所以書中所論概不標明齣處,這也是《文心雕龍》所提倡的“同乎所同”。然書末參考文獻將一一標列前修鴻著,敬意永駐。

為方便讀者平時創作或車旅吟詠,本書附錄瞭《平水韻》《詞林正韻》和《笠翁對韻》。希冀讀者手此一編,於用韻造語有所依傍,熟練運用,靈活掌握,以俾實用。若能如此,則筆者的編撰目的也就達到瞭。

陳書良

用戶評價

這本書的裝幀設計簡直是視覺的享受。翻開扉頁的那一刻,就被那種沉靜而典雅的氣質所吸引。紙張的選擇非常考究,厚實且帶有細膩的紋理,拿在手裏分量十足,讓人油然而生一種珍視感。封麵采用瞭深邃的墨綠色,燙金的字體勾勒齣一種古典的韻味,雖然沒有直接看到內容,但僅僅是這份觸感和外觀,就仿佛能預感到裏麵文字的重量。我個人對書籍的物理形態有著近乎苛刻的要求,很多印刷品追求輕薄和廉價感,但這一本完全相反,它更像是一件可以世代相傳的藝術品。裝訂處非常牢固,可以完全平攤,這對於閱讀體驗來說至關重要,尤其是在需要仔細研讀某些篇章時,不用擔心書頁閤攏帶來的閱讀中斷。這種對細節的執著,讓我對作者或編者在內容上的用心程度也抱有瞭極高的期待。它不僅僅是一本書,更像是一個精心布置的陳設,擺在書架上就足以提升整個空間的格調。

評分這本書的排版和字體選擇,給我的直觀印象是“呼吸感”很強。在快速瀏覽瞭一下封麵和側邊後,我能感覺到那種留白的處理非常得當,沒有那種密密麻麻壓迫讀者的感覺。這在某種程度上,體現瞭一種對閱讀節奏的尊重。我尤其欣賞那種字裏行間留有的空間,它不僅是對視覺的放鬆,更是給讀者的思緒留下瞭延伸和想象的餘地。我一直認為,好的文本呈現方式,本身就是對作者思想的一種無聲的注解。如果內容本身是精妙的,那麼外在的載體也必須與之匹配,纔能達到內容與形式的完美統一。這本書給我的感覺就是,每一個元素,從紙張的色澤到墨水的濃度,都經過瞭深思熟慮,以確保讀者在閱讀過程中能夠保持一種高度專注而又放鬆的狀態,這對於吸收那些需要反復咀嚼的智慧至關重要。

評分作為一個對文化傳承十分關注的人,我對這類緻力於保存和弘揚傳統之美的齣版物抱有天然的敬意。這本書的“精裝”定位,顯然不是為瞭應付時髦,而是為瞭對抗時間的侵蝕。它似乎在嚮我們宣告:有些價值是永恒的,值得用最好的方式去銘記和傳遞。我期待書中收錄的內容,能夠跨越代際的隔閡,讓現代人依然能感受到古人的情懷與智慧。這種期待不僅僅是對知識的渴求,更是一種對文化血脈不曾斷裂的慰藉。如果這本書成功地搭建瞭一座連接過去與現在的橋梁,那麼它就不僅僅是一本書籍,而是成為瞭文化遺産的守護者。我希望它在知識的廣度上能有所建樹,同時在情感的深度上能有所共鳴,真正做到雅俗共賞,老少皆宜地傳承文化精髓。

評分老實說,我很少對一本書的“氣場”如此敏感。這本書拿到手裏,有一種沉甸甸的曆史感,即便我尚未閱讀正文,光是封麵和封底散發齣的那種莊重感,就讓人肅然起敬。我猜想,這本書的編纂者必然是抱著一種近乎虔誠的態度對待這些文字的。這種誠意往往能轉化為最終閱讀體驗的品質保證。我個人非常推崇那種“少即是多”的哲學,希望這本書在內容的選取上是經過瞭極為嚴苛的篩選,每一篇入選的作品都是精華中的精華,而不是簡單的數量堆砌。閱讀的樂趣在於發現驚喜,在於被那些意想不到的精妙之處所震撼。如果它能做到這一點,那麼它在我的書架上的地位,將是不可替代的。我對它抱有最大的敬意和最高的期待,希望它能夠成為我精神世界中一座堅實的燈塔。

評分我是在尋找一本能讓我暫時逃離日常喧囂的“精神避難所”時,偶然留意到這本書的。市麵上的許多讀物都追求快餐式的閱讀體驗,讀完後留不下多少迴味。但從這本書散發齣的整體氛圍來看,它似乎沉澱瞭某種更長久、更深邃的情感力量。我猜想,它可能匯集瞭那些穿越時間考驗的文字,每一篇或許都蘊含著對生命、自然或人世間復雜情感的深刻洞察。想象一下,在一個寜靜的午後,泡一杯清茶,翻開這本書,那些凝練的詞句會如同古老的鍾聲,在心頭緩緩迴蕩,洗滌掉塵世的浮躁。這種期待源自我對“經典”的偏愛——那種需要慢下來、用心去品味的文字,纔能真正觸動靈魂深處。這本書的厚度也暗示瞭其內容的豐富性,它不是淺嘗輒止的概覽,而是意在深入探索和沉思的引導。

正品!絕對正品,和書店裏的一樣。紙張印刷都很好!京豆在哪裏?

評分紅紅火火恍恍惚惚

評分正版好書,裝幀精美,內容不錯,價格實惠,發貨迅速,服務熱情,包裝周到。

評分物美價廉物超所值非常滿意好評啦

評分不錯的書,送貨也比較快,很好。

評分物流一如既往地快 書品很好很滿意 快遞小哥辛苦瞭!服務很到位!京東購物體驗很好。

評分品味詩詞中的文字藝術,很好。

評分很好的書,羨慕已久的書,朋友推薦的,拿到手很滿意,會細細研讀作者寫作方法,好評。

評分好書,內容可以再寬一些,但不擁有會後悔的

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![夏洛書屋(第四輯):比波王子 [廣大讀者] [Histoire Du Prince Pipo] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11694590/556c34dfN180cecb7.jpg)

![奧茲國仙境奇遇記·魔法珍珠 [7-14歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11731596/5af1497dN8225fa7b.jpg)

![公主故事(拼音版 超值彩圖版)/少兒必讀經典·悅讀故事館 [7-10歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11723406/55a630efN2d234d57.jpg)

![名傢書坊:以箭為翅 [Classics of Literary Masters] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11752534/55f8c0f5Nd159bdf4.jpg)

![君偉上小學:5年級意見多 [11-14歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11407817/rBEhVlMpUHIIAAAAAAOqfw6JUhQAAKfHwJTR0AAA6qX392.jpg)

![奧茲國仙境奇遇記·滴答人 [7-14歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11731583/59b22d2aN34564ad4.jpg)

![舞夢 [Dancing The Dream] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11915857/5729477fN961464a9.jpg)

![新說山海經(奇獸捲) [11-14歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12016984/57b57054N21274d09.jpg)