具体描述

产品特色

编辑推荐

★不读诗词,不足以品文化精粹;

★不读诗词,不足以感天地草木之灵;

★不读诗词,不足以见流彩华章之美。

★一个人只拥有此生是不够的,他还应该拥有诗意的生活。

【四大购买理由】

?跟随名家品鉴古典诗词,领略国学之美。

?作者陈书良教授是国内著名诗词学者,六朝专家,评析独到,品味独具一格。

?作家出版社重点出版,精心编校,值得信赖。

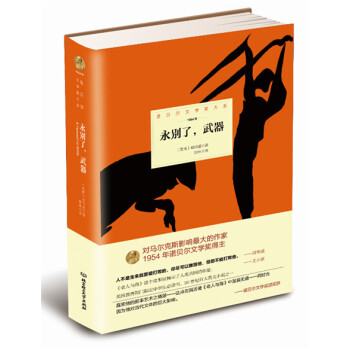

?封面典雅,装帧精美,双封面精装,可读宜藏。

?用纸考究,用墨环保,字号够大,印刷清晰,享受阅读不伤眼。

内容简介

笔者幼年时即在外祖父刘永湘先生指导下学习写诗,长成后又向癯禅夏承焘先生学习填词。词是在格律诗的基础上产生的,所以词又别名“诗馀”。词中的律句特别多,词韵也比诗韵宽,因此,学习上先诗后词是有一定的道理的。这本小书的撰作目的,就是试图简单扼要地叙述诗词格律,结合笔者自己的学习、创作经验,让有意于此的读者能较快地运用这些传统形式来言志抒情。

作者简介

陈书良,湖南长沙人,1947年生于湖湘书香世家,原湖南省社会科学院学术委员、文学所所长、研究员,享受国务院特殊津贴专家;现为省文史馆馆员、湖南商学院中文系主任、教授、院学术带头人;醉心六朝文化,独立特行,著作甚丰,人称“六朝人物”。

精彩书评

★我以为一切好诗,到唐已被做完。

——鲁迅

★在宋词中,你会觉得有一种饱满与安静,它酝酿了另外一颗新的种子,与花的骚动性的美非常不同,骚动是因为它正在开花,开花自然要吸引别人注意,而果实不见得有那么多的吸引力,但自有一种圆满。宋词是一种简练,一种淡雅,一种不夸张的情绪。

——蒋勋

★唐诗可以唤起人们一种善于感发的、富于联想的、活泼开放的,更富于高瞻远瞩精神的不死之心。

——叶嘉莹

★每个中国人,都是在唐诗里不知不觉地成长的。小的时候,谁没有跟着李白看过“床前明月光”?谁没有跟着孟浩然背过“春眠不觉晓”?长大以后,恋爱中或失恋时,谁没有想起过李商隐的“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”?

——于丹

目录

壹声律汉字的旋律与节奏

3平仄

12押韵

18对仗

贰格律限定中的无限之美

29五言律诗

37七言律诗

49五言绝句

57七言绝句

64歌行

叁避忌戴着镣铐跳舞

71失粘与失对

73孤平

76“句末三连平”以及“句末三连仄”

肆填词凄婉动听的文字艺术

81词律的概念

84词谱与填词

85忆江南

87捣练子

89忆王孙

90调笑令

91调啸词

92转应曲

93如梦令

94长相思

96相见欢

98生查子

99点绛唇

100菩萨蛮

102卜算子

103减字木兰花

106忆秦娥

107更漏子

109清平乐

110阮郎归

112摊破浣溪沙

114西江月

116南歌子

117醉花阴

119浪淘沙

181贺新郎

附录

187平水韵

204词林正韵

228笠翁对韵

精彩书摘

平仄的作用是构成声音的抑扬顿挫,从而产生一种音乐的节奏美。那么,何为平仄呢?

汉语一个字就是一个音节,音节除了声母韵母之外,还有一个贯穿整个音节的声调,这就是四声。要分辨平仄,先须区别四声。魏晋时期,陆机就已提出文学语言要音声变化和谐。所谓“暨音声之迭代,若五色之相宣”(《文赋》)。到齐梁时,周颙和沈约发现汉语的声调可以归纳为平、上、去、入四个类别。《南史·周颙传》云:“(周颙)始著《四声切韵》行于时。”同书的《沈约传》亦云:“(沈约)撰《四声谱》,以为在昔词人累千载而不悟,而独得胸襟,穷妙其旨,自谓入神之作。”并且他们还要求诗人们写诗时自觉调整四声,“两句之中,轻重悉异”,时人称其诗为“永明体”。应该说,四声得以在这个时期被发现,原因是多方面的,如传统音韵学的自然发展、诗赋创作中声调音韵运用的经验积累等,均对四声的发明有促进的作用。而更为重要的原因,则是与当时佛经翻译中考文审音的工作有着直接的关系。东晋时期,佛教已盛行中国,佛经的译本亦多。由于原来佛经的梵文是多音节的,具有优美的音乐性,译为单个的汉字后,为了恢复其原来的音节之美,在诵读时即将每一个字读成几个高低不等的音节,由此乃明确地辨析出字的四声。关于这一点,陈寅恪先生《四声三问》有精深论述,于此不赘。

四声,这里指的是古代汉语的四种声调,俗称“老四声”。要知道四声,必须先了解声调是怎样构成的。古时候没有声调仪,不能测出四个声调的实际读法。人们往往举出一些例字,依四声顺序排列,让人习读,以取得一些真实的语感。其实这是一个最原始、也是最实用的学习四声法,笔者幼年时就是在长辈指导下靠反复习读以辨明四声的。如:

东董送屋

江讲绛觉

天子圣哲

平上去入

有人对四声的读法作了一些形象的描绘,如唐代《元和韵谱》中就说:“平声者哀而安,上声者厉而举,去声者清而远,入声者直而促。”然而其所说也只是一种感觉,看了之后仍然不知道四声该如何读。后来《康熙字典》卷首出现了一种浅近切实的“分四声法”:

平声平道莫低昂,

上声高呼猛烈强,

去声分明哀远道,

入声短促急收藏。

然而无论怎么描绘,都只能勾画出四声的大致轮廓。在今天看来,平声是平直不变的,上声是一个先降后升的调子,去声是一个全降调,入声是一个短而急促的调子。除了平声外,上去入三声有一个共同的特点——不平。所以古人把四声分成平仄两个大类。仄,按字义解释,就是不平的意思。

但是,语音是随着时代的变化而变化的,在现代普通话形成的过程中,汉语的声调发生了很大变化:

一、平声。这个声调到现在分化为阴平和阳平。如诗时、阴淫。

二、上声。这个声调到现在有一部分变为去声。如映照之映。

三、去声。这个声调到现在仍是去声。

四、入声。这个声调是一个短促的调子。如今江浙、福建、广东、广西、江西等处都还保存着入声。北方也有不少地方(如山西、内蒙古)保存着入声。湖南的入声不是短促的了,但也保存着入声这一个调类。北方的大部分和西南的大部分地区的口语里,入声已经消失了。北方的入声字,有的变为阴平,有的变为阳平,有的变为上声,有的变为去声,这就是所谓“入派三声”。就普通话来说,入声字变为去声的最多,其次是阳平;变为上声的最少。西南方言(从湖北到云南)的入声字一律变成了阳平。普通话的四声是将古汉语四声中前面的平声分化为阴平和阳平,而把最后一个入声取消,分别归入到阴平、阳平、上声和去声中去了,这样一来,入声字中哪些归入到作为平声的阴平、阳平中去了,哪些又归入到作为仄声的上声、去声中去了呢?必须查字典才知道,于是产生了所谓新四声。

要之,现代汉语中声调分为四声:阴平、阳平、上声、去声。前两声(阴平、阳平)为平声,后两声(上声、去声)为仄声。古汉语也有四声(老四声),分别为平、上、去、入(等于平声包括阴平、阳平,但上声、去声后面加了一个入声)。前面一声是平声,后三声(上声、去声、入声)为仄声。有些诗词格律书为初学者容易入门,将新四声和老四声综合,即视每个汉字为五声,如:乌、吴、伍、误、物,前两声阴平、阳平(乌、吴)为平声,后三声上声、去声、入声(伍、误、物)为仄声。本书一依传统,四声系指平、上、去、入老四声。这是特别需要强调的。

因为平声大约是不升不降一个平调,比较拖长的音。仄声大约是有升有降,比较短促的音,句与句平仄对立,句子内平仄相间,就产生了抑扬顿挫的效果。如白居易的《钱塘湖①春行》:

孤山②寺北贾亭西,水面初平云脚低。

平平仄仄仄平平,仄仄平平平仄平。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

仄仄仄平平仄仄,平平平仄仄平平。

乱花渐欲迷人眼,浅草方能没马蹄。

仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤①。

仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。

这是一首纪游诗,诗题“春行”,全诗处处洋溢着初春的气息,透露着诗人对春天到来、万物复苏的欣喜之情。首句用两个地名点出了诗人的方位,有山有亭,景色可想而知,意境也油然而生。第二句写湖水白云,白描手法,写早春时节的景象。颔联与颈联,一句一景,各不相同,描绘生动从容。“早莺”“新燕”突出了早春的时令,其实黄莺未必是在抢占温暖的树枝,所谓“争”,是作者的揣想,这样写来诗句顿时就活泼了起来。“乱花渐欲迷人眼”,妙在“渐欲”二字,欲迷而未迷,就多了几分周折,多了几分情调。“浅草方能没马蹄”,突然间发现原野竟生出了浅草,而且刚刚舒适地没过马蹄,令人感到新奇。两句依然不离早春时令。诗的尾联节奏更加舒缓,两句一景。如果你把这两句诗有节奏地缓缓读出,想象着面前有不知情的听众,你就会感觉到它的奇妙:“最爱—湖东—行—不足”,以整整一句吊起听众的胃口:我最喜欢的、在西湖东边的、来来回回总是看不够的,是什么呢?然后,“绿杨—阴里”既作为修饰、渲染其美,又继续吊着听众的胃口:绿杨阴里有什么呢?直到最后三个字,“白沙堤”,才终于道出了答案。至此,这首诗的趣味和妙处才凸现出来。

这首诗格律整齐,第三句第三字“早”、第四句第三字“新”同时调整,使得三四句仍保持平仄完全相对。第五句第一字“乱”在可平可仄的范围内。第八句第一字“绿”与第三字“阴”调整,形成“仄平平仄仄平平”的句式,也是诗人们经常使用的。

平仄问题应用格律诗写作上,必须正确理解“一三五不论,二四六分明”。

这是格律诗的五字句和七字句声律略可变动的规定。如果是七言,即所谓“一三五不论,二四六分明”。如果是五言,则是“一三不论,二四分明”。所谓“一三五不论”,就是指句子中的单数字的平仄安排可以灵活掌握;而“二四六分明”,就是强调句中的双数字必须严格遵守格律,不能改变。如南宋林升《题临安邸》:

前言/序言

写在前面

这一本小书的撰作目的,就是试图简单扼要地叙述诗词格律,结合笔者自己的学习、创作经验,让有意于此的读者能较快地运用这些传统形式来言志抒情。

笔者幼年时即在外祖父刘永湘先生指导下学习写诗,长成后又向癯禅夏承焘先生学习填词。他们都认为,传统诗词的学习、写作应该是先学诗后学词。我的学习、创作经历也是先诗后词。我们知道在文学史上,词是在格律诗的基础上产生的,所以词又别名“诗馀”。词中的律句特别多,词韵也比诗韵宽,因此,学习上先诗后词是有一定的道理的。

本书所谓的格律诗词,在诗这一类,包括古体诗(古风)和近体诗两个部分。

所谓古风也有两类,一类是唐代以前的自由体或半自由体,还没有形成格律,对此本书不拟赘述。一类是唐以后的古体,虽标榜不受拘限,实际还是有很多讲究,尤其是歌行体,所以本书将会专章论及。

近体诗酝酿于齐梁,定型于唐代,唐代称为今体诗,宋代以后称为近体诗。自此,中国诗才有了严密的格律,而且历宋元明清一直到现代,诗的格律还是没有变。所以于诗我们着重谈近体诗。

至于词律,昔人强调“倚声填词”,笔者的创作也是从对谱填词开始。因此本书从历来所推重的“学词入门第一书”——清舒梦兰撰《白香词谱》中着重介绍了五十个常用词牌,每个词牌又介绍了常用的一体,结合例词,讲述了如何按谱填词及词韵的一般规律。根据学者的统计,一般历史上的著名词人个人创作也不过用三四十个左右的词牌而已。本书所列词谱,应可满足初学者创作之需。

诗词格律都是一些规律性的东西,对于欣赏古代诗词来说,如果能够知道关于诗词格律的一些基本知识,那就更能欣赏其中的写作技巧、艺术的美。对于创作格律诗词来说,如果能够在知道这些基本知识的同时,多读多写,那就反过来更能熟悉、运用诗词格律。俗话说:“熟读唐诗三百首,不会吟诗也会吟。”学诗学词,多读多写是一个绝不可少的、既是初学必须,又要终生保持的功课。正由于此,我们对书中的例诗、例词都作了简注和鉴赏性的分析,寓欣赏于讲解格律之中,以俾读者学习时不至于因阅读困难而“卡壳”;并且希望读者能举一反三,对自己正在学习的诗词体裁渐进地掌握其写作要领。

本书所讲的诗词格律,是老生常谈,亦即大部分是前人所言。由于这是一部基础知识的书,所以书中所论概不标明出处,这也是《文心雕龙》所提倡的“同乎所同”。然书末参考文献将一一标列前修鸿著,敬意永驻。

为方便读者平时创作或车旅吟咏,本书附录了《平水韵》《词林正韵》和《笠翁对韵》。希冀读者手此一编,于用韵造语有所依傍,熟练运用,灵活掌握,以俾实用。若能如此,则笔者的编撰目的也就达到了。

陈书良

用户评价

我是在寻找一本能让我暂时逃离日常喧嚣的“精神避难所”时,偶然留意到这本书的。市面上的许多读物都追求快餐式的阅读体验,读完后留不下多少回味。但从这本书散发出的整体氛围来看,它似乎沉淀了某种更长久、更深邃的情感力量。我猜想,它可能汇集了那些穿越时间考验的文字,每一篇或许都蕴含着对生命、自然或人世间复杂情感的深刻洞察。想象一下,在一个宁静的午后,泡一杯清茶,翻开这本书,那些凝练的词句会如同古老的钟声,在心头缓缓回荡,洗涤掉尘世的浮躁。这种期待源自我对“经典”的偏爱——那种需要慢下来、用心去品味的文字,才能真正触动灵魂深处。这本书的厚度也暗示了其内容的丰富性,它不是浅尝辄止的概览,而是意在深入探索和沉思的引导。

评分作为一个对文化传承十分关注的人,我对这类致力于保存和弘扬传统之美的出版物抱有天然的敬意。这本书的“精装”定位,显然不是为了应付时髦,而是为了对抗时间的侵蚀。它似乎在向我们宣告:有些价值是永恒的,值得用最好的方式去铭记和传递。我期待书中收录的内容,能够跨越代际的隔阂,让现代人依然能感受到古人的情怀与智慧。这种期待不仅仅是对知识的渴求,更是一种对文化血脉不曾断裂的慰藉。如果这本书成功地搭建了一座连接过去与现在的桥梁,那么它就不仅仅是一本书籍,而是成为了文化遗产的守护者。我希望它在知识的广度上能有所建树,同时在情感的深度上能有所共鸣,真正做到雅俗共赏,老少皆宜地传承文化精髓。

评分老实说,我很少对一本书的“气场”如此敏感。这本书拿到手里,有一种沉甸甸的历史感,即便我尚未阅读正文,光是封面和封底散发出的那种庄重感,就让人肃然起敬。我猜想,这本书的编纂者必然是抱着一种近乎虔诚的态度对待这些文字的。这种诚意往往能转化为最终阅读体验的品质保证。我个人非常推崇那种“少即是多”的哲学,希望这本书在内容的选取上是经过了极为严苛的筛选,每一篇入选的作品都是精华中的精华,而不是简单的数量堆砌。阅读的乐趣在于发现惊喜,在于被那些意想不到的精妙之处所震撼。如果它能做到这一点,那么它在我的书架上的地位,将是不可替代的。我对它抱有最大的敬意和最高的期待,希望它能够成为我精神世界中一座坚实的灯塔。

评分这本书的装帧设计简直是视觉的享受。翻开扉页的那一刻,就被那种沉静而典雅的气质所吸引。纸张的选择非常考究,厚实且带有细腻的纹理,拿在手里分量十足,让人油然而生一种珍视感。封面采用了深邃的墨绿色,烫金的字体勾勒出一种古典的韵味,虽然没有直接看到内容,但仅仅是这份触感和外观,就仿佛能预感到里面文字的重量。我个人对书籍的物理形态有着近乎苛刻的要求,很多印刷品追求轻薄和廉价感,但这一本完全相反,它更像是一件可以世代相传的艺术品。装订处非常牢固,可以完全平摊,这对于阅读体验来说至关重要,尤其是在需要仔细研读某些篇章时,不用担心书页合拢带来的阅读中断。这种对细节的执着,让我对作者或编者在内容上的用心程度也抱有了极高的期待。它不仅仅是一本书,更像是一个精心布置的陈设,摆在书架上就足以提升整个空间的格调。

评分这本书的排版和字体选择,给我的直观印象是“呼吸感”很强。在快速浏览了一下封面和侧边后,我能感觉到那种留白的处理非常得当,没有那种密密麻麻压迫读者的感觉。这在某种程度上,体现了一种对阅读节奏的尊重。我尤其欣赏那种字里行间留有的空间,它不仅是对视觉的放松,更是给读者的思绪留下了延伸和想象的余地。我一直认为,好的文本呈现方式,本身就是对作者思想的一种无声的注解。如果内容本身是精妙的,那么外在的载体也必须与之匹配,才能达到内容与形式的完美统一。这本书给我的感觉就是,每一个元素,从纸张的色泽到墨水的浓度,都经过了深思熟虑,以确保读者在阅读过程中能够保持一种高度专注而又放松的状态,这对于吸收那些需要反复咀嚼的智慧至关重要。

评分对联是汉字独有的文学艺术

评分印刷质量不错,正版好书,值得购买!

评分挺好,给老太太消遣的。

评分封面和内容都非常好。

评分好书,喜欢看的类型,名家名作,搞活动价格实惠

评分该书出版质量好,内容文字叙述清楚,但深度欠缺,一般化,作为常识可以,作为研究差点。

评分老爸喜欢诗词,他的朋友推荐,就给他买了

评分非常好的产品!物流也非常快。谢谢京东!

评分正版 ,送货快。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![夏洛书屋(第四辑):比波王子 [广大读者] [Histoire Du Prince Pipo] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11694590/556c34dfN180cecb7.jpg)

![奥兹国仙境奇遇记·魔法珍珠 [7-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11731596/5af1497dN8225fa7b.jpg)

![公主故事(拼音版 超值彩图版)/少儿必读经典·悦读故事馆 [7-10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11723406/55a630efN2d234d57.jpg)

![名家书坊:以箭为翅 [Classics of Literary Masters] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11752534/55f8c0f5Nd159bdf4.jpg)

![君伟上小学:5年级意见多 [11-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11407817/rBEhVlMpUHIIAAAAAAOqfw6JUhQAAKfHwJTR0AAA6qX392.jpg)

![奥兹国仙境奇遇记·滴答人 [7-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11731583/59b22d2aN34564ad4.jpg)

![舞梦 [Dancing The Dream] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11915857/5729477fN961464a9.jpg)

![新说山海经(奇兽卷) [11-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12016984/57b57054N21274d09.jpg)