具体描述

| 图书基本信息 | |||

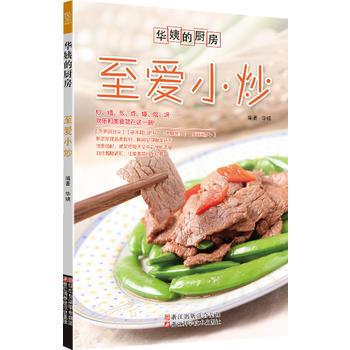

| 图书名称 | 营养午餐 | 作者 | 华姨 |

| 定价 | 29.8元 | 出版社 | 浙江科学技术出版社 |

| ISBN | 9787534163111 | 出版日期 | 2015-01-01 |

| 字数 | 页码 | ||

| 版次 | 1 | 装帧 | 平装 |

| 内容简介 | |

| “一日三餐我做主”是根据“早餐要吃好,午餐要吃饱,晚餐要吃少”的原则,专为读者精心策划的一套营养健康类的食谱丛书,包括《花样早餐》《营养午餐》《健康晚餐》。选用食材为日常常见的,体例科学、内容丰富、简单易学、制作精美,让您及您的家人享受更加营养健康的一日三餐。 |

| 作者简介 | |

| 华姨,原为某大学营养学教师,因热衷于美食和家庭烹饪且烧得一手好菜而受到亲朋好友的美誉。她不仅对菜品的制作和搭配有独到见解,自创出很多色、香、味俱全的私房菜,而且对各种菜式营养素的搭配、适用人群及各种疾病的膳食调理也颇有研究。 近十几年来,华姨已成为一位人气颇旺的美食制作达人,且受到众多煮妇粉丝的追捧和推崇。华姨愿意将其制作各类美味佳肴的经验与大家分享,让大家一起享受美食带来的快乐。 |

| 目录 | |

| 精彩内容敬请期待 |

| 编辑推荐 | |

| 一道营养的美味午餐 一份暖暖的温馨呵护 一天轻松的健康之旅 |

| 文摘 | |

| 精彩内容敬请期待 |

| 序言 | |

| 随着社会经济的不断发展,人民的生活水平和饮食条件得到极大的提升。从温饱到小康,再到现在的营养午餐计划,无不体现这个“民以食为天”的古老国度的人们对生活以及饮食的重视。现代家庭和个人对生活品质的要求愈来愈高,一日三餐不仅讲究吃好,也要求科学搭配和营养健康。但是,一些不法分子为了牟取暴利,不惜铤而走险,致使一些食物存在健康安全隐患,严重威胁我们的日常饮食安全。同时,快节奏的生活方式,也让许多人的饮食偏离了“早餐要吃好,午餐要吃饱,晚餐要吃少”的原则,早餐胡乱吃或不吃,中餐随便吃,晚餐则大吃,这种不良的饮食习惯给我们的健康和生活品质带来了极大的危害。 为此,我们编写了这套“一日三餐我做主”丛书,包括《花样早餐》《营养午餐》《健康晚餐》。本套丛书通过精心策划,挑选了居家常用的食材,介绍其营养功效、饮食宜忌和购存技巧等知识,合理地搭配出家常精美菜肴,体例科学、内容丰富、制作精美,让您的一日三餐变得更加营养健康。 《营养午餐》根据人们午餐所需营养的要求,以合理、科学的编排方式介绍了适宜午餐食用的食材和营养午餐的搭配及制作,食材简单易得,制作步骤详细,营养搭配丰富,让您既能学厨艺,又能为自己和家人制作出营养健康的精美午餐,精心呵护家人的健康。 |

用户评价

说实话,我本来对接这类主题的书籍持保留态度,总觉得很多“生活智慧”的书籍内容空泛,但这本书的实在感超乎我的预期。它没有大谈空洞的理论,而是紧紧扎根于具体的食材和操作之中。最打动我的是作者对于“节俭”和“物尽其用”的阐述,她用近乎艺术家的眼光,将那些看似要被丢弃的边角料,重新赋予了新的生命和风味。这不仅是一种环保理念的体现,更是一种对资源最深沉的尊重。我尝试着按照书中的某个思路,利用平时剩下的骨头熬制高汤,那份浓郁和层次感,是我以往用速溶汤料完全无法企及的。这种由内而外的改变,让我开始重新审视自己厨房里的每一个角落。这本书教会我的,是如何将“可持续”的生活方式,优雅且毫不费力地融入到日常的三餐之中,这比任何华丽的辞藻都更有力量。

评分这本书的叙事方式非常独特,它跳脱出了传统食谱的刻板框架,更像是跟随一位经验丰富的前辈,在她的厨房里进行一次漫长的、充满惊喜的拜访。每一章的过渡都处理得非常自然,从对某种季节性蔬菜的深情描写,到突然插入一段关于家庭传承的小故事,这种叙事节奏的跳跃,反而让阅读过程充满了活力,丝毫不会让人感到沉闷。我发现自己常常会因为某一个描述而停下来,回味很久——比如作者提到如何通过观察油温的细微变化来判断最佳的下锅时机,那份对细节的执着,简直让人肃然起敬。这已经超越了“烹饪”本身,它探讨的是一种对生活精微之处的感知力。我合上书本时,感觉自己不只是学到了几道菜的做法,更是被种下了一种对日常琐事保持好奇心的态度。这本书的价值,就在于它将“吃”这件事,拔高到了“生活美学”的层面。

评分这本书的结构安排极具巧思,它不仅仅是关于食物的,更是一部关于“人与时间”的对话录。作者在穿插那些精妙的菜肴记录时,总会自然地引申出一些关于记忆、关于故乡的思考。比如,她描绘制作某种酱料的过程,思绪便飘回到了童年某个特定的季节,那种光影和气味交织的画面感,非常具有感染力。我发现自己也在阅读的过程中,被拉回到了我自己的记忆深处,那些被日常琐事掩盖的、关于家庭味道的片段,也被重新唤醒。这种共鸣是深刻而持久的,它让我意识到,食物承载的重量,远超出了果腹的本能。这本书成功地将个人的生命体验,与朴素的烹饪技艺完美地融合在了一起,读完之后,我不仅对如何更好地生活有了一些新的启发,更对那些逝去的时光,有了一种更温柔的怀念。

评分这本书的语言风格有一种老派的韵味,但绝不晦涩难懂,反倒有一种令人心安的稳重感。它不像现在很多网络文章那样追求短平快,而是采用了一种舒缓的、娓娓道来的笔调,仿佛那位长辈坐在你对面,用最平静的语调讲述着人生的道理。我最欣赏的是作者在描述那些耗时的工序时所展现出的耐心——她不会试图用任何捷径来敷衍读者,而是鼓励你去接受“等待”本身也是美味的一部分。这种对时间性的尊重,在快节奏的现代社会中显得尤为珍贵。每次读完一个段落,我都会感到一种莫名的平静,像是进行了一次心灵的“排毒”。它没有给我带来任何焦虑,反而让我对手头的每一件事都多了一份从容不迫的掌控感。这本书更像是一剂心灵的镇定剂,让人在忙碌之余,还能找到一处可以慢下来的角落。

评分这本书的封面设计真是让人眼前一亮,那种简洁中透着复古的质感,一下子就抓住了我的眼球。我原本以为这会是一本关于传统烹饪技巧的工具书,毕竟书名听起来就充满了生活气息,但翻开后才发现,它更像是一本带着温度的厨房日记。作者的文字里,有一种难得的真诚和细腻,把食材的挑选、火候的掌控,甚至是每一次失败的尝试,都描绘得活灵活现。我尤其喜欢其中关于“慢”的哲学——它不教你如何快速做出美味,而是引导你享受等待和制作的过程。这种感觉,就像是冬日里围坐在炉火边,听着柴火噼啪作响,心里也跟着踏实下来。读着读着,我仿佛能闻到空气中弥漫着的香气,那种融合了烟火气和仪式感的味道,真的让人心生向往。这本书的排版也很有讲究,留白恰到好处,让人在阅读时不感到压迫,可以沉浸在那些充满生活智慧的讲述之中。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有