具体描述

基本信息

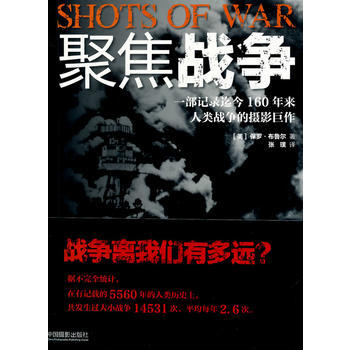

书名:聚焦战争

定价:98.00元

作者:(美)保罗?布鲁尔作 张璞者

出版社:中国摄影出版社

出版日期:2014-07-01

ISBN:9787517901273

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:12k

商品重量:0.4kg

编辑推荐

对摄影爱好者、军事发烧友和历史迷们来说,这是一本不可错过的好书。

内容提要

《聚焦战争》一书收集了大量的照片,这些照片不仅仅记录了科技和社会变革对战争产生的影响,而且也展示了摄影技术自身的发展历程。本书在一开始就展示了自1850年以来一些众人皆知的战地摄影师的艺术作品,摄影的主题非常宽泛,从克里米亚战争到美战,再到19世纪后期帝国主义之间的战争,还有20世纪的几个重要转折点——一战和二战,冷战和越南战争——连同近来中东地区的冲突和当今的反恐战争。

目录

作者介绍

保罗·布鲁尔(Paul Brewer)初是一位照片研究员,尤其是在军事照片研究方面有着很深的造诣。曾致力于全球畅销的丛书《精英》、《战争印象》的出版工作。他也写过很多关于战争题材的文章和书,内容涉及对历史史实的解读,如中国抗战时期的飞虎队、美战、国家之间的军事冲突等等。

文摘

序言

用户评价

这是一本让人读完后久久无法平静的书。它不是那种轻松愉快的读物,但绝对是一本值得深入思考的书。作者以一种非常冷静和客观的笔触,剖析了战争的起因、过程以及后果,但在这冷静的背后,却蕴含着对生命最深沉的关怀。我特别喜欢书中对政治博弈和外交策略的分析,作者没有简单地将战争归咎于某一方的“邪恶”,而是深入剖析了复杂的国际关系、意识形态冲突以及地缘政治因素是如何一步步将国家推向战争的深渊。书中的一些历史案例,比如第一次世界大战前的欧洲局势,让我对“蝴蝶效应”有了更深刻的理解,一个小小的导火索,就可能点燃一场席卷世界的烈火。作者在叙述过程中,也非常注重不同国家和民族的视角,试图展现战争的全貌,而不是单一的叙事。这让我能够更全面地理解不同群体在战争中的经历和感受,也更加体会到和平的可贵。这本书不仅仅是对历史事件的记录,更是对人类行为模式和决策机制的深刻反思,它提醒我们,战争并非不可避免,但需要我们付出持续的努力去维护和平。

评分这本书简直太令人震撼了!我一直对二战历史情有独钟,但这本书带来的视角却是前所未有的。作者不仅仅是陈述战役的细节,更是深入挖掘了战争背后那些普通士兵、甚至是战地记者的真实经历。书中对战场细节的描写,从枪林弹雨的炮火轰鸣,到弥漫在空气中的硝烟和血腥味,都栩栩如生,仿佛身临其境。我尤其被其中关于诺曼底登陆的章节所吸引,它没有回避那些令人心碎的牺牲,也没有回避那些来自普通人身上迸发出的巨大勇气。作者对于人物心理的刻画也非常到位,那些在生死边缘徘徊的士兵,他们的恐惧、他们的迷茫、他们对生存的渴望,都让我为之动容。读到某个片段时,我甚至能感受到那种压抑不住的绝望,以及在绝望中寻找到一丝希望的复杂情感。书中还穿插了一些当时的通信记录和日记片段,这些第一手资料让历史变得更加鲜活和真实,也让我深刻体会到战争对个体命运的巨大影响。这本书不仅仅是一部历史著作,更是一部关于人性、勇气与牺牲的史诗。它让我对战争的理解不再停留在宏观战略层面,而是落到了每一个鲜活的生命上。

评分作为一名军事爱好者,我读过的战争题材书籍不计其数,但这本书绝对是让我眼前一亮的存在。它没有落入俗套地去渲染英雄主义或者讴歌胜利,而是更加侧重于战争的残酷性以及它对社会结构和个人心理造成的长期影响。作者在研究方面做得非常扎实,引用了大量解密的档案和学术研究成果,使得书中的论述既有深度又不失严谨。我特别欣赏书中对战争经济学和后勤保障的分析,这部分内容往往被许多同类书籍所忽略,但恰恰是这些“幕后”的因素,才是决定战争走向的关键。书中对“总体战”概念的探讨也让我受益匪浅,它清晰地阐释了现代战争如何能够调动整个国家的力量,以及这种模式对平民生活带来的巨大冲击。我印象最深刻的是其中关于信息战和宣传战的章节,作者通过生动的案例,揭示了在信息爆炸的时代,如何通过操控舆论来影响战争的进程,这在当今社会也具有极强的现实意义。这本书让我看到了战争更全面、更深刻的维度,也促使我重新思考战争的本质以及它对人类文明发展的复杂影响。

评分我是一位历史系的学生,对战争史有着浓厚的兴趣。在阅读了无数关于战争的论著后,我能够毫不夸张地说,这本书是我近年来读到过的最有价值的书籍之一。它并非仅仅是提供知识,更是一种思维方式的引导。作者对史料的运用非常灵活且富有创造性,他能够从看似零散的碎片中提炼出宏大的历史脉络,并赋予其深刻的意义。我尤其欣赏书中对战争的“微观历史”和“宏观历史”相结合的叙述方式。在宏大叙事中,他能够清晰地勾勒出战役的进程和战略的演变;而在微观层面,他又能够捕捉到那些被宏大叙事所掩盖的个体命运和情感细节,这种视角转换非常流畅且引人入胜。书中关于战争技术发展及其对战术演变影响的分析,也为我提供了新的研究思路。例如,作者是如何将火炮、飞机、坦克等新技术的出现,与战场的具体战术调整联系起来,这一点做得非常出色。这本书的学术价值毋庸置疑,但同时它也具备了极强的可读性,即使是没有深厚历史背景的读者,也能从中获得深刻的启示。

评分这本书,与其说它是一本讲述战争的书,不如说它是一本关于人类选择和责任的书。作者以一种近乎考古的严谨态度,深入挖掘了战争背后那些不为人知的细节。我被书中对于“为什么会发生战争”这个问题所进行的层层剥茧的分析所深深吸引。它不仅仅是简单的归因,而是从社会、经济、政治、文化以及个体心理等多个维度进行考量,试图理解那些导致冲突升级的复杂因素。书中对于战争的描绘,并非血腥屠戮的堆砌,而是更加注重战争对社会结构、伦理道德以及集体记忆产生的深远影响。我读到关于战后重建和反思的章节时,感触尤为深刻。它展现了人类在经历巨大创伤后,如何试图重新找回秩序、修复创伤,以及如何从历史中吸取教训。这本书让我认识到,战争的影响是长远的,它不仅仅发生在战场,更发生在每个人的心中,以及整个社会的肌体之中。这本书让我对战争的理解,从过去的“事件”上升到了对“过程”和“影响”的深刻认知,也让我更加珍视来之不易的和平。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有