具体描述

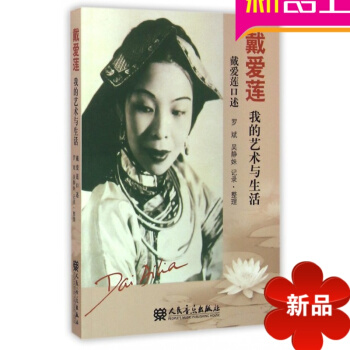

| 商品名称: | 戴爱莲(我的艺术与生活) | 开本: | 2 |

| 作者: | 口述:戴爱莲|整理:罗斌//吴静姝 | 页数: | |

| 定价: | 46 | 出版时间: | 2003-03-01 |

| ISBN号: | 9787801290878 | 印刷时间: | 2016-04-01 |

| 出版社: | 华乐 | 版次: | 1 |

| 商品类型: | 图书 | 印次: | 1 |

前言

1 在特立尼达的童年

2 留学英伦岛的日子

3 奔赴祖国参加救亡

4 烽火中的艺术人生

5 访问美国演出参观

6 在上海和北京教舞

7 喜迎新中国的诞生

8 我与中国芭蕾艺术

9 解放后的舞蹈创作

10 学习和表演东方舞

11 “十年浩劫”的磨砺

12 做舞蹈艺术的桥梁

13 学习传播拉班舞谱

14 探寻中华舞蹈之宝

15 我的舞蹈家朋友们

16 不停息的人生舞步

附录

关于芭蕾和现代舞

关于舞蹈人类学和舞蹈民族学

舞蹈的摇篮(二)

后记

......

罗斌、吴静姝记录整理的《戴爱莲(我的艺术与生活)》向我们展示了一个真实的戴爱连——一个不倦的舞者,一个独立的、率真的、乐观的、活泼的、坚忍不拨的女性。然而她的一生并不总是伴随着收获,相反却总是经历着一次次的失去:十几岁时,父因赌博而逐渐破产,从一个华侨富商的女儿沦为要靠打工来勉强维持生活的穷学生;学有所成后,她毅然放弃在英国发展事业的机会,选择回到烽火连天的祖国参加抗日救亡运动;新婚不久就因病失去了生育能力;“”中被冠以一大堆莫须有的罪名,经历了批斗、抄家、劳改等许许多多非人的侮辱与折磨;还有她在婚姻上的挫折……她是怎样捱过的呢?

......

用户评价

光是书本散发出的那种历史的厚重感就令人肃然起敬。它似乎承载了一个时代变迁的影子,艺术家的命运往往与宏大的时代背景紧密相连。我期望书中能有对特定历史时期艺术生态的细致描绘,不仅仅是个人的经历,更包含对整个文化环境变迁的敏锐洞察。这种时代性与个体性的交织,才能真正构成一部有价值的传记或回忆录。我尤其关注那些关于跨文化交流或影响的篇章,艺术的魅力在于其普适性,它如何跨越语言和地域的界限,触动不同背景的人们的心弦?这本书如果能深入探讨这一点,那它的价值将得到极大的提升。我需要的不是华丽的辞藻堆砌,而是那些经过时间检验的、历经沧桑后沉淀下来的洞察力,那种能够穿透表象、直抵本质的思考。我准备好用一种沉静的心态去阅读,去体验这位艺术家用一生去探索和创造的非凡旅程。

评分这本书的标题本身就极具概括性,它暗示了一种生命的完整性和艺术的同一性,即艺术并非是独立于生活的附加品,而是生命本身最精粹的体现。我倾向于相信,这本书的叙事结构会非常巧妙,可能不会完全按照时间顺序进行,而是以主题或特定的艺术阶段为线索,将不同时期的思考和实践交织在一起,形成一个立体的、多维度的自我画像。我渴望了解作者是如何处理“公众人物”身份与“艺术家本真”之间的张力的。成功的艺术家往往需要处理复杂的社会关系和自我表达的平衡,这种内在的拉扯,正是人性光辉与复杂性的体现。我非常好奇,在面对那些决定艺术生涯走向的重大抉择时,他(她)是如何权衡利弊,最终做出符合内心召唤的选择的。这本书对我而言,更像是一份关于“如何活得有价值”的深度访谈,它探讨的范畴已经超出了纯粹的艺术理论,而触及到了人生的哲学命题。

评分这本书的封面设计就给我一种扑面而来的艺术气息,那种细腻的笔触和色彩的运用,仿佛已经预示了里面内容的深度与广度。我一直对那些在特定领域里能达到出神入化境界的大师充满好奇,他们是如何将自我与技艺完美融合的?这本书似乎提供了一个绝佳的窗口,让我得以窥见一个艺术灵魂的成长轨迹。从文字的编排来看,它不仅仅是简单的时间线梳理,更像是一场深思熟虑的内心独白,让人感受到创作者在每一个关键节点上所经历的挣扎、突破与顿悟。我尤其期待看到那些关于创作灵感源泉的描述,艺术的魅力往往在于其不可复制的独特性,而这种独特性背后,必然有着常人难以企及的坚持与热爱。阅读之前,我已经想象了无数个画面:在深夜的画室里,面对一张空白的画布,那种孤独又充满期待的心境;或是面对评论家尖锐的目光时,如何坚守自己艺术信念的勇气。这绝不是一本轻松的读物,它需要读者投入相当的共情和思考,去品味字里行间流淌出的那种对美的执着追求,那种将生命献祭给艺术的决绝。我希望通过这本书,能够更深刻地理解艺术家的世界观,那种超越日常琐碎的、专注于永恒之美的独特视角。

评分从封面上那些充满力量感的图像中,我嗅到了一种属于大师的沉稳与自信。这本书给我的第一印象是,它将以一种近乎坦诚的方式,剖开一个艺术家的内心世界,展示那些光环背后不为人知的艰辛历程。我对于那些关于技法演变和创新尝试的部分格外感兴趣。艺术的进步从来不是一蹴而就的,它需要长年累月的磨砺,需要无数次推倒重来的勇气。我猜想,书中一定会有详尽的描述,讲述作者是如何在继承传统的基础上,勇敢地迈出探索未知领域的第一步,又是如何应对来自外界的质疑和不解。这种对过程的忠实记录,对于任何一个从事创造性工作的人来说,都是无价的财富。它不仅仅是提供了一套“方法论”,更重要的是,传递了一种面对失败、不断超越自我的精神内核。我希望这本书能像一面镜子,映照出我自身在追求目标过程中的不足,并给予我重新出发的勇气。这种从前辈的经验中汲取力量的方式,是阅读经典作品最直接的益处。

评分这本书的装帧和排版处理得非常讲究,这本身就是一种艺术表达。纸张的质感,字体的选择,乃至章节之间的留白,都透露出一种克制而高雅的美学趣味,这让我感觉自己捧着的不仅仅是一本书,而是一件精心制作的工艺品。这种对细节的关注,也让我对书中内容的专业性和权威性有了更高的期待。我推测,作者在回顾自己的人生与艺术道路时,必然是带着一种近乎苛刻的审视态度的。这种回顾,不是为了自我标榜,而是为了梳理和沉淀那些在时间洪流中沉淀下来的真知灼见。我尤其关注那些关于不同艺术流派碰撞与融合的论述,艺术史的发展往往是螺旋上升的,每一次革新都伴随着对既有规范的挑战。阅读这样的作品,就像是进行一场跨越时空的对话,与一位已经站在时代前沿的智者探讨那些关于形式、内容与表达的终极问题。我期待书中能够揭示出一些普遍性的规律,关于如何保持创造力的长青,以及如何在变动的时代中坚守艺术的内核。这本书,无疑会成为我书架上一个需要反复摩挲和品味的珍藏。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有