具体描述

| 图书基本信息,请以下列介绍为准 | |||

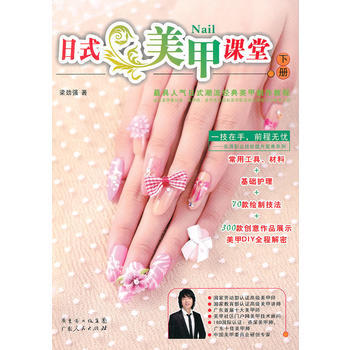

| 书名 | 日式美甲课堂下册 | ||

| 作者 | 梁劲强 | ||

| 定价 | 35.00元 | ||

| ISBN号 | 9787218080352 | ||

| 出版社 | 广东人民出版社 | ||

| 出版日期 | 2012-11-01 | ||

| 版次 | 1 | ||

| 其他参考信息(以实物为准) | |||

| 装帧:平装 | 开本:大16开 | 重量:0.372 | |

| 版次:1 | 字数: | 页码: | |

| 插图 | |

| 目录 | |

| 内容提要 | |

梁劲强编著的《日式美甲课堂(下册)》主要根据现时流行趋势编写,简约、实用、时尚、新颖。 |

| 编辑推荐 | |

常用工具、材料 基础护理 64款绘制技法 206款创意作品展示美甲DIY全程解密! 梁劲强编著的《日式美甲教程(下册)》为广大美甲爱好者展示了***时尚的美甲技艺,对美甲行业技术的传播与交流作出了很大贡献。款式非常时尚贴近生活化,是美甲店、美甲爱好者的参考书。 |

| 作者介绍 | |

| 序言 | |

用户评价

书评二 我要推荐一本最近读完的关于极简主义烹饪哲学的书。这本书完全颠覆了我对“美食”的传统定义,它强调的是食材本身的味道和季节性,用最少的步骤和最简单的调味,去激发食材最本真的潜力。作者在书中分享了许多“一物一味”的料理心得,比如如何通过低温慢煮来保留鱼肉的鲜嫩,或是如何用恰到好处的盐和时间来提升蔬菜的甜度。阅读过程中,我仿佛跟着作者一起走进了日本清晨的渔市,感受那种对食材的敬畏之心。书中不仅有菜谱,更有大量关于“器皿与食物搭配”的探讨,如何选择恰当的陶器或瓷器来衬托菜肴的色彩和质感,这部分内容极具启发性。它不是那种炫技的、复杂的法式料理指南,而是一本教你如何回归生活本质,用心去对待每一餐的实用指南,读完后我的厨房焕发出了一种全新的、令人安心的氛围。

评分书评五 最近手里捧着一本探讨日本茶道中“一期一会”精神的书籍,读完后心境平和了许多。这本书没有过多地纠缠于繁琐的茶具细节,而是将重点放在了茶会中的人与人之间的关系,以及当下这一刻的不可复制性上。作者以优美的散文笔触,描绘了从迎客到焚香、点茶、奉茶的整个流程,每一个动作背后蕴含的对客人的尊重和对时间的珍视都被挖掘得淋漓尽致。我特别喜欢其中关于“和、敬、清、寂”的阐释,尤其是“清”——不仅仅是环境的洁净,更是心灵的澄澈。书中穿插着许多关于历代茶道大师的小故事,这些轶事让抽象的哲学变得鲜活而有温度。它教导我们,无论生活多么忙碌和喧嚣,都应该为自己和重要的人保留一个专注、真诚的时刻,这本书提供的正是这样一种精神上的“慢下来”的指引。

评分书评四 我刚看完一本关于日本园林设计中“借景”手法的专著。这本书真是太妙了,它把园林艺术从单纯的景观设计提升到了空间叙事的高度。作者细致地分析了从枯山水到回游式庭院中,如何巧妙地将远处的山峦、邻家的树木甚至是一片天空纳入到庭院自身的构图中,实现“有限空间,无限意境”。书中大量的俯瞰图和剖面图,配合着精准的比例尺和对季节变化的描述,让我这个外行人也能清晰地理解那种深邃的东方美学。尤其是在解读苔藓与石组的配置时,作者强调了“静”与“动”的微妙平衡,以及如何通过细微的材质变化来引导观者的视线和情绪。这本书的学术性和可读性达到了一个完美的平衡点,它不仅是专业人士的参考手册,更是任何一个热爱自然和静谧空间的人的精神食粮,每次阅读都有新的感悟。

评分书评一 最近沉迷于一本关于室内设计的书,那本书简直是打开了我对空间美学的全新视角。作者深入浅出地讲解了日式侘寂风格的核心理念,那种“不完美中的完美”的哲学思考,让人在看图解和案例分析时,不仅仅是在学习技巧,更是在进行一场精神上的洗涤。它详细剖析了如何利用自然光线、原木材质以及留白的处理来营造宁静、禅意的氛围。我尤其欣赏它在色彩搭配上的细腻处理,那种低饱和度的自然色系,让人感到异常的舒适和放松。书中还收录了许多世界各地优秀设计师的实景案例,从微小的角落装饰到整体布局规划,每一步骤都配有详尽的图纸和解析,看得我简直爱不释手,恨不得立刻动手改造自己的小书房。这本书的排版也非常讲究,纸张的质感和油墨的均匀度都体现了出版方对细节的极致追求,拿在手上有一种沉甸甸的满足感,是那种值得反复翻阅、细细品味的典藏之作。

评分书评三 最近翻阅了一本关于日本传统手工艺——金缮(Kintsugi)修复艺术的画册。这本书的震撼力在于它对“残缺之美”的深刻诠释。它不仅仅是教你如何用漆和金粉来修补破碎的陶器,更是在讲述一种人生哲学:接纳损伤,并将其转化为独一无二的印记。书中的图片质量高得惊人,那些经过金缮修复的碗碟,每一道裂痕都如同金色的河流,充满了故事感和生命力。作者详细记录了从准备生漆、打磨、粘贴到最后撒金粉的每一个复杂步骤,每一个环节都充满了耐心和仪式感。我特别喜欢其中关于“时间与材料对话”的章节,阐述了漆器是如何随着时间流逝而产生自然包浆和光泽的。对于那些对传统工艺和深层文化内涵感兴趣的读者来说,这本书绝对是不可多得的珍品,它让人学会用更宽容和欣赏的眼光去看待生活中的“不完美”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有