具体描述

基本信息

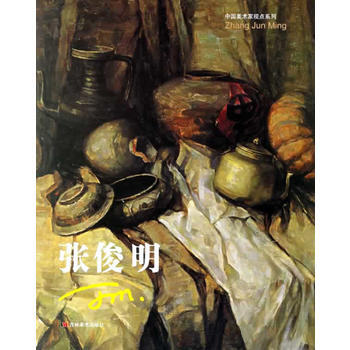

书名:张俊明/中国美术家视点系列

定价:45.00元

作者:张俊明 绘

出版社:吉林美术出版社

出版日期:2007-01-01

ISBN:9787538621600

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:

商品重量:0.4kg

编辑推荐

内容提要

俊明从小就对画画有着浓厚的兴趣,这可能是为自父亲对画像爱好的遗传基因。他从偶尔得来的连环画和年画那里临摹和学习画画,并表现出了极高的艺术天赋。他的作品得到了家里和村里人的赞许,这使青春年少的俊明对未来充满了彩的梦想,梦想着有朝一日也能像自己所崇拜的那些艺术大师们一样,用画笔描绘自己的彩色人生。

张俊明,这个低层社会了解世界的“通讯员”在自信与怀疑中彷徨前进,逆境非但没有压垮他,反倒促使他思、成长、使他变得愈加独立。2005年前后,他开始逐渐反思“追逐”的意义。什么能给予自己归属感呢?是与黄土隔绝了血脉的现代城市吗?是光怪陆离的城市文明吗?画家拿起画笔,给出了自己答案——《残雪系列》诞生。其中一幅油画《山舞银蛇》入选“精神与品格——中国当代写实油画研究展”。

目录

作者介绍

文摘

序言

用户评价

不得不说,《张俊明/中国美术家视点系列》这本书给我带来了一种前所未有的阅读体验。它的叙事方式非常独特,不是那种线性的、按时间顺序的讲述,而是更像是一种碎片化的、意象式的呈现。我喜欢这种跳跃式的阅读,它迫使我主动去思考,去连接那些看似不相关的点,从而构建出自己的理解框架。书中的图片选择也非常有代表性,每一幅都仿佛蕴含着一个故事,一种情绪,一种哲学。我沉浸在这些视觉的河流中,感受着艺术家内心的澎湃和宁静。它不像那些教科书式的美术史读物,一板一眼地介绍概念和流派,这本书更像是在邀请你一同进入艺术家的内心世界,去感受他创作的动机,去理解他的艺术语言。这种沉浸式的体验,让我对中国艺术有了更深层次的认识。

评分最近偶然间翻开一本叫做《张俊明/中国美术家视点系列》的书,感觉像是打开了一个尘封已久的宝藏。书的装帧设计就透着一股沉静的气质,纸张的触感也很舒服,拿在手里就有一种莫名的亲切感。我尤其喜欢它那种不张扬但内蕴深厚的风格,仿佛作者在娓娓道来,而不是急于展示他的技艺。书中的图片呈现方式也很有讲究,不是那种一味堆砌的展览图录,而是经过精心挑选和排版,每一张作品的呈现都恰到好处,留给观者足够的想象空间。我花了好几个小时沉浸其中,时不时地会停下来,对着一幅画反复端详,试图去捕捉艺术家笔触下那些难以言喻的情绪和思考。感觉这本书更像是一次与艺术家灵魂的对话,让人在静谧的阅读中,渐渐地被一种艺术的灵气所浸染。它不像很多速食的艺术读物,一眼扫过就没了感觉,这本书值得慢慢品味,每一次翻阅都会有新的发现和感悟。

评分这本书带给我的震撼,与其说是视觉上的,不如说是心灵上的。我一直对中国传统绘画抱有浓厚的兴趣,但很多时候,我们看到的更多是技法的展示,而这本书似乎更侧重于艺术家深层的思考和情感的表达。我特别留意了书中对一些经典题材的现代解读,那种在传统意境中融入当代审美的处理方式,让我耳目一新。它没有刻意去模仿古人,也没有为了迎合市场而变得浮躁,而是始终保持着一种独立而坚定的艺术姿态。翻阅的过程,就像是跟随艺术家走过了一条充满探索与发现的艺术之路,我看到了他对生活细微之处的观察,对人文精神的关怀,以及对艺术本体的执着追求。书中的文字部分,虽然篇幅不长,但字字珠玑,精炼地概括了艺术家的人生感悟和艺术理念。我常常在阅读完一段文字后,再去看与之相关的作品,那种理解和共鸣就会更加深刻。

评分这本书最让我着迷的地方在于它所传递的那种“观看”的态度。不是简单地“看”艺术品,而是“视点”的呈现。我看到了艺术家是如何通过他的眼睛,去观察世界,去感受生活,去表达思想的。书中的作品,不论是表现宏大的山河,还是描绘细微的花鸟,都透露出一种独特而深刻的视角。它不是模仿,不是复制,而是艺术家个体生命体验的独特折射。我喜欢它那种“言有尽而意无穷”的表达方式,每一幅画作都像是一扇窗,让我窥探到艺术家内心深处的风景。阅读过程中,我常常会联想到自己对世界的看法,对艺术的理解,这种反思让我受益匪浅。这本书就像一面镜子,照见了艺术家的灵魂,也启发了我审视自己的内心。

评分这是一本让我重新审视“中国艺术”这个概念的书。它打破了我之前对中国画的一些刻板印象,让我看到了中国艺术家在当下时代背景下,是如何继承和发展传统,又是如何融入国际艺术潮流的。我特别欣赏书中那种扎根于本土文化,同时又具有全球视野的视角。艺术家在作品中展现出的那种对人文关怀的深度挖掘,对社会现实的关照,以及对个体生命体验的真诚表达,都让我深受触动。这本书不仅仅是关于艺术作品的展示,更像是一份关于中国当代艺术发展脉络的思考。我喜欢它那种不哗众取宠,但又充满力量的表达方式。阅读这本书,让我感觉自己也站在了一个更高的平台,去重新认识和理解中国艺术的无限可能性。每一次的翻阅,都像是在进行一次深入的思想交流,让我不断地反思和成长。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有