具体描述

| 图书基本信息 | |||

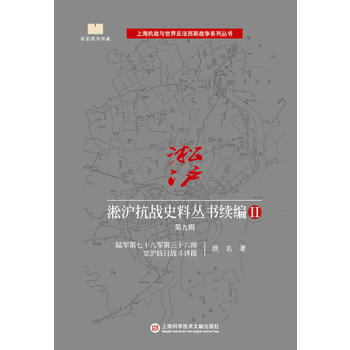

| 图书名称 | 淞沪抗战史料丛书续编Ⅱ·第五辑 | 作者 | 田汉,等 |

| 定价 | 70.00元 | 出版社 | 上海科学技术文献出版社 |

| ISBN | 9787543975187 | 出版日期 | 2017-11-01 |

| 字数 | 页码 | ||

| 版次 | 1 | 装帧 | 平装-胶订 |

| 开本 | 32开 | 商品重量 | 0.4Kg |

| 内容简介 | |

| 淞沪抗战史料丛书续编·第二编充分利用国家图书馆馆藏资源,将已见或未见的关于淞沪抗战的史料以影印的形式出版,内容涵盖两次淞沪抗战,力求比较全面、翔实、生动地反映淞沪抗战的全貌,是上海市哲学社会科学重大项目的一部分。 |

| 作者简介 | |

| 目录 | |

| 编辑推荐 | |

| 文摘 | |

| 序言 | |

用户评价

这部丛书的资料搜集工作量简直是浩如烟海,其广度和深度令人叹为观止。我留意了一下引文和脚注部分,发现引用了大量我从未听说过的地方档案馆、海外华侨家属保存的私人信件,甚至是战后对健在老兵的深度访谈记录。这种跨越地域和时间限制的资料挖掘,显示出编纂团队非凡的耐心和对史料的敏感度。特别是对一些关键性事件的侧面印证,做得非常扎实。比如,当提到某次后勤补给中断时,书中不仅引用了军事报告,还对照了当时上海地方商会的物价记录,从经济层面侧面佐证了战争对民生的冲击。这种多维度、交叉验证的史料运用,极大地增强了论证的可信度和说服力。它不再是单向度的官方叙事,而是一个多声部交织的复杂历史现场。对于那些希望进行深入学术研究的人来说,这本书提供的原始资料线索,本身就具有极高的研究价值。

评分这本书的装帧和设计简直是艺术品!硬壳精装,纸张的质感也非常好,拿在手里沉甸甸的,透露出一种历史的厚重感。封面设计简洁又不失庄重,那种墨绿色的底色配上烫金的字体,让人一眼就能感受到这是一部严肃、严谨的史学著作。内页的排版也非常清晰,字体大小适中,注释和正文的分隔处理得当,长时间阅读也不会感到疲劳。尤其是那些历史图片和地图的印刷质量,细节还原得非常到位,色彩的过渡自然,让人仿佛穿越回了那个烽火连天的年代。很多老照片的清晰度,比我之前在别处看到的版本都要好上许多,这对于研究者来说简直是福音。看得出来,出版社在校对和装帧上是下了大功夫的,体现了对历史的敬畏之心。这种用心制作的书籍,不仅仅是知识的载体,本身也是值得收藏的珍品。我一直很喜欢收集这种精品历史文献,这本的出现,无疑为我的书架增添了一抹亮色,光是抚摸着它的封面,就能感受到一种莫名的力量。

评分阅读体验上,这本书的叙事风格是极其克制和冷静的,这让我非常欣赏。它没有刻意煽情,也没有使用华丽的辞藻来渲染悲壮,而是用一种近乎冷峻的笔调,将事实层层剥开,让读者自己去体会其中的悲怆。这种“去情感化”的叙事,反而带来了更持久、更深层次的震撼。它更像是一份严谨的、不带感情色彩的“现场记录”,将所有的判断权交还给了读者。这种专业性,使得它在众多抗战题材的出版物中脱颖而出,显得尤为珍贵。我发现自己阅读时,总是需要时不时地停下来,消化刚刚读到的信息,因为信息密度太高,每一个段落都承载着重要的史实。这种“重”的阅读感,正是优秀史料作品的标志,它要求读者付出专注,并给予丰厚的回报。

评分从文化传承的角度来看,这套书的意义远超一般的地方志或军事史。它抢救性地保存了大量即将消散的口述历史和地方性记忆。很多史料,比如某个特定社区在敌占时期的抵抗组织活动细节,或者某条街道上的物资转移路线,如果不是通过这种系统性的编纂,很可能就随着参与者的离世而永远沉寂了。它将宏大的“国家叙事”细化到了“社区记忆”的层面,使得淞沪抗战不再是遥远的历史课本上的一个章节,而是与我们脚下的土地、身边的老建筑紧密相连的活生生的历史。这种对“微观故土”的记忆重构,对于增强地方文化认同感和历史责任感,有着不可替代的作用。我甚至想带着这本书,去重访一些当年发生过关键事件的地点,去比对书中的记载,体验那种历史的叠印感。

评分我花了整整一个周末才啃完这套书的头几册,感觉收获太大了,简直是颠覆了我对某些战役的传统认知。以往在教科书上看到的描述,往往是高度概括、脸谱化的,但这本书通过大量的原始档案、士兵日记和民间口述史,将那些宏大叙事还原成了无数个鲜活的个体命运。比如,其中关于某次关键防御战的描写,不再是简单的“某军英勇抵抗”,而是详细记录了前线物资的短缺、不同部队之间的协同困难,甚至还有指挥官之间微妙的权力博弈。这些细节的披露,让历史的肌理变得无比复杂和真实。它没有简单地将人物脸谱化为“英雄”或“叛徒”,而是深入挖掘了他们在极端压力下的心理挣扎和道德困境。读到那些关于普通士兵的片段时,我常常会停下来,想象他们当时的心境,那种沉重的代入感,是其他历史读物难以提供的。这本书真正做到了“以小见大”,用微观视角展现了战争的残酷全貌。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有