具体描述

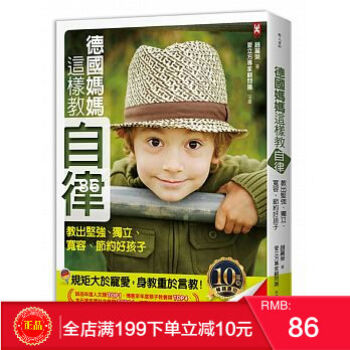

德國媽媽這樣教自律【10萬冊暢銷慶功版】教出堅強、獨立、寬容、節約好孩子

- 作者:

- 出版社:

- 出版日期:2018/05/09

- 語言:繁體中文

- ISBN:9789863842811

- 叢書系列:

- 規格:平裝 / 296頁 / 17 x 23 cm / 普通級 / 部份全彩 / 初版

- 出版地:台灣

內容簡介

★年度*具指標性、*貼近百萬父母需求親子教養書★誠品年度人文類TOP1、博客來年度親子教養類TOP4、

金石堂年度非文學類TOP24、何嘉仁、紀伊國屋暢銷榜

規矩大於寵愛,身教重於言教!

德國媽媽這樣教孩子學會「自律」

教養不能複製,但不會只有一條道路,因為「教養」本身就是一種價值。

透過各國媽媽教養觀,看見自己的盲點,也看見我們還能給孩子什麼!

秉持「放養教育」的德國父母認為:孩子是小花也是大樹,

在成長過程中需要陽光、雨露,更需要在風雨中歷練。

德國人的嚴謹有目共睹,如此強大的民族性,從何而來?答案是:教育。

●對德國媽媽來說:與其喊破嗓子,不如做出樣子。●

●這是德式教養的鐵律,不可改變!●

此書以一個華人家庭在德國的生活與育子經驗做為主軸,以簡明的生活故事說明一個遠嫁德國的媽媽,因為受到了德國教養觀的衝擊,進而省思中國人的教養觀念有哪些地方需要調整,而我們又可以從德國的教養觀念中獲得什麼啟發。

★你*頭大的教養問題,德國媽媽這樣教:

.孩子丟三落四怎麼辦?

?7?8德國媽媽教養三「不」曲:不提醒、不幫忙、不管他!

.孩子花錢如流水?

?7?8給孩子的耶誕禮物──對帳本!多花的錢,就扣回來!教會孩子,多花的每一分錢都是父母的。

.孩子不好好吃飯,怎麼辦?

?7?8德國媽媽的飢餓教育:不好好吃飯,就得挨餓!

.小孩搶玩具,怎麼辦?

?7?8先到者先得,不然都別玩!教會孩子,社會沒有絕對的公平,只有規則與秩序。

.孩子拖拖拉拉就是不睡?

?7?8說定時間,絕不妥協!父母破壞規則,孩子就會輕視規則。

.我的孩子戀愛了?

?7?8德國媽媽尊重孩子的愛情,因為學習愛與被愛是一種可貴的能力。

★德國媽媽這樣教出堅強、獨立、寬容、節約好孩子!

.送孩子去磨難營三天?→社會的磨難更多,這樣教孩子堅強!

.要放養,不要圈養→讓孩子自由發展、任意玩耍,這樣教孩子獨立!

.沒有天生優秀的父母!父母犯錯,也要向孩子道歉→身體力行,這樣教孩子寬容!

.兩歲孩子就有銀行帳戶?→從生活做起,培養儲蓄意識,這樣教孩子節約!

★62條德式教養鐵規則,教出自律好孩子!

【鐵規則1】不要多「幫」孩子做,而是多「讓」孩子做

【鐵規則2】孩子有十個缺點,父母要為其中五個負責

【鐵規則3】教養孩子,父母必須以身作則

【鐵規則4】告訴孩子:跌倒了,自己站起來

【鐵規則5】不要在孩子心裡埋下暴力的種子

【鐵規則6】學習如何爭辯,是成長的*一步

【鐵規則7】學習愛與被愛是一種可貴的能力

【鐵規則8】讓孩子在碰撞中成長,而不是在呵護中長大

【鐵規則9】不以自己的經驗,取代孩子的感受

【鐵規則10】教育孩子:社會沒有絕對公平,只有規則與秩序

……

本書特色

1.世*媽媽教養系列作*一主打,以各國媽媽特殊的教養觀為切入點,題材特殊。系列作《日本媽媽教專注》、《美國媽媽教負責》、《猶太媽媽教理財》。

2.理論清晰,全書均以一個家庭的生活經驗為例說明,教養概念生活化十足,貼近父母的教養需求。

3.全書為完整的情境互動故事,一章一個教養情境,可讀性佳,脈絡清楚。

4.各篇文後附德式教養鐵規則:深度探討釐清教養觀點,德式「自律」教養一目了然。

5.文前附教養情境模擬測驗表:不論你是嚴格虎媽、使命必達的直昇機父母,還是自律甚嚴的德國媽媽,都能從中發現自身教養盲點與優點,進而調整腳步,讓親子互動更良好。

各*推薦

洪蘭(中央大學認知神經科學研究所所長)、沈佳慧(知名親職作家)、洪雯倩(《在維也納,慢慢教孩子》作者)、秦夢群(政大教育學院特聘教授)、顏徽玲(知名譯者、德國媳婦)自律推薦

◆從這本書中,我們終於了解德國人的一絲不苟不是在他們的基因上,而是在父母教養孩子的觀念和態度上。曼德拉(Nelson Mandela)說:「教育是用來改變世**威猛的武器。」這句話很好,只要我們肯花時間和心力去教孩子,我們一定也可以把孩子教好,有為者亦若是,且看今朝!──洪蘭

◆表達情感的方式,每個文化不同。我相信,以「愛」為定點時,一定能找到一個進退有則、兼容並蓄的立足點。──洪雯倩

◆華人父母認為學習,是為了考試的成績;德國父母卻認為學習,是為了生存。德國父母強調孩子獨立自主的教養觀念,值得國內家長與教育工作者加以省思。──秦夢群

◆透過作者在德國的生活經驗與見解,我們可以深入了解德式教育的獨特堅持──生活、紀律、尊重、快樂學習;而這也是值得為人父母學習的地方。──沈佳慧

◆觀摩別的文化如何教養孩子時,聰明的父母會找到自己的方法,但是有一條德式教養鐵規則絕對全世*通用,那就是肯定孩子的優點,你會發現孩子的眼神在發光!──顏徽玲

作者介紹

作者簡介趙麗榮

從事兒童教育研究,對先進的教育理念及方法有獨到的見解,在海內外多家專業媒體發表多篇論文。著有《美國媽媽這樣教自信》。

愛立方專家顧問團 策畫

黃繹霖

教育心理學專家、兒童文學作家、嬰幼兒早期教育研究頂尖專家

呂莉萍

朝陽醫院婦產科主治醫師、婦幼保健中心首席專家

王濤

哈佛大學心理學碩士、教育學博士、美國兒童發展研究協會會員

葉舟

心理學博士、心理解說師、北京大學、清華大學特聘教授

目錄

【PART 1】能力大於成績!──讓孩子成為獨立、完整的個體孩子不是父母的附屬品,更不是父母未完成夢想的接力者。想要教育好孩子,首先應該把孩子當成一個獨立的個體、一個完整的人來看待。在這方面,華人家長做得不太好,而德國家長*值得我們學習的是,他們努力將孩子培養成一個「完整」的人,幫助孩子健康地成長,而不是只讓孩子考高分。

◆學著探索、闖蕩的孩子才會堅強!

溺愛不是愛,而是要讓孩子健康成長

〔德式教養鐵規則1〕孩子像花也像大樹,需要呵護更要歷練!

◆成績重要,還是能力重要?

死知識和活能力,都是學習!

〔德式教養鐵規則2〕既要學業好,更要能力強

◆寵物是*好的老師──教會孩子熱愛生命、付出愛心

和動物相處,就是一種學習

〔德式教養鐵規則3〕從小能和動物相處,長大就能和他人相處

◆擁有柔軟的心,關懷弱勢,善良比金子更可貴!

照顧比自己弱小的生命

〔德式教養鐵規則4〕讓孩子從小有顆金子般的愛心

◆為故事設計不同的結局,訓練邏輯思辨能力

動腦筋,就能克服困難,解決難題

〔德式教養鐵規則5〕培養孩子的思考能力,獨力解決問題

◆從餐桌上學禮貌

隨時隨地機會教育,培養孩子的禮儀

〔德式教養鐵規則6〕培養孩子良好的禮儀,為成功奠定基礎

◆放手,是學習獨立的*一堂課!

自己能夠完成,就不接受他人幫助

〔德式教養鐵規則7〕不要多「幫」孩子做,而是多「讓」孩子做

◆環保,不只是口號!就從生活做起

讓孩子從小知道愛護環境、保護自然

〔德式教養鐵規則8〕環保教育,從日常生活做起

◆相信孩子的感受與判斷力

為什麼要替孩子作主?孩子說不冷就不冷!

〔德式教養鐵規則9〕不以自己的經驗,取代孩子的感受

【PART 2】身教重於言教!──德式父母教養鐵律NO.1

關於親子教育,有一句話說得非常好:與其喊破嗓子,不如做出樣子。父母要求孩子做到的,自己必須先做到,否則就無權要求孩子這樣去做。在德國父母的心目中,這是教育孩子的一條鐵律,不可改變。

◆孩子花錢如流水?教育孩子:不必要的花費,就是浪費!

幾塊錢也是浪費!

〔德式教養鐵規則10〕再怎麼富裕,都要避免不必要的浪費

◆閱讀習慣,從出生開始

認識世*的*一塊基石,就靠閱讀

〔德式教養鐵規則11〕閱讀是孩子形成獨立人格的基礎

◆負責的*一步──告訴孩子:這是你的責任!

孩子出了問題,自己要負責?

〔德式教養鐵規則12〕跌倒了,自己站起來!

◆以身作則──「守規矩」,從過馬路做起

闖紅燈是小事嗎?再小的事都要以身作則!

〔德式教養鐵規則13〕父母坐得直,孩子就行得正

◆德國媽媽這樣教守時!── 一分或一秒都算遲到

遲到一分鐘,也要向孩子道歉!

〔德式教養鐵規則14〕為了孩子,父母必須學會守時

◆説到做到!對孩子守信,可不是隨便說說

媽媽,妳說話不算話.……

〔德式教養鐵規則15〕父母說話算數,孩子才會守信

◆成為圖書館的常客──閱讀是*浪漫的教養

為孩子打開知識的大門

〔德式教養鐵規則16〕閱讀不僅為了知識,更是感受樂趣

◆音樂是*好的情緒穩定劑

家裡瀰漫美妙音樂,是讓孩子喜歡音樂*好的方式

〔德式教養鐵規則17〕潛移默化的音樂教育,父母喜歡,孩子就會喜歡

◆家庭氣氛和諧,才能教出性格平和的孩子

孩子的教育,成也家長、敗也家長

〔德式教養鐵規則18〕不要在孩子心裡埋下暴力的種子

【PART 3】尊重優於權威!──不貶抑、不縱容,讓孩子自然成長

望子成龍是所有父母的共同心願,然而許多父母將自己的想法強加在孩子身上、不分場合地教訓孩子,全然不顧孩子的自尊心是否受到傷害。針對這一點,德國父母有不同的態度和做法。他們將孩子視為獨立的個體,尊重孩子,盡量為孩子提供自由發展的空間與自由選擇的權利。

◆「愛」無敵!愛孩子就讓他知道

「我不是撿來的……」媽媽愛我嗎?

〔德式教養鐵規則19〕愛要大聲說出來,讓孩子知道

◆父母不是權威!尊重、平等才是親子相處之道

居高臨下、大聲訓斥、缺乏耐心,只會讓孩子充滿壓力

〔德式教養鐵規則20〕將孩子視為個體,平等對待、相互尊重

◆自主學習,讓孩子的創造力、思考力、想像力一次到位!

替孩子制訂學習計畫,也犯法?

〔德式教養鐵規則21〕不干涉,多鼓勵,讓孩子自主學習

◆孩子也有尊嚴,不是孩子不成器,是教育出問題!

方式不對、不分場合的教育,會讓孩子覺得自己是出氣筒!

〔德式教養鐵規則22〕即使孩子犯錯,也不能隨便訓斥

◆學習如何爭辯,是孩子成長的*一步

頂嘴,是孩子走向成人的重要一步?

〔德式教養鐵規則23〕鼓勵孩子與大人爭辯

◆傾聽孩子的話,尊重孩子的發言權

對孩子說話時,要半蹲,眼睛相互對視

〔德式教養鐵規則24〕尊重孩子的發言權,理解孩子的想法

◆沒有天生優秀的父母,學習向孩子認錯

父母寫悔過書向孩子道歉?

〔德式教養鐵規則25〕應該給孩子的是愛,而不是傷害

◆愛與被愛是*可貴的能力

在德國,孩子談戀愛是一件好事?

〔德式教養鐵規則26〕尊重孩子的愛情

◆孩子犯錯,應該體罰嗎?

孩子犯錯絕不縱容

〔德式教養鐵規則27〕缺少體罰的教育,是不完整的教育

【PART 4】吃苦好過吃補!──適度「磨難」,是對孩子*好的鍛鍊

和其他國家的孩子相比,德國孩子的抗挫折能力是出了名的強。德國的父母是如何培養孩子的抗挫折能力的呢?「磨難營」是他們的法寶之一──讓孩子參加一些近乎殘酷的訓練活動。或許你會覺得這麼做很殘忍,德國父母卻認為這是對孩子的愛。因為,愛孩子,就要讓孩子懂得堅強。這也是為什麼德國孩子比其他國家孩子更獨立的原因,更是所有父母應該學習的觀念。

◆以「魔鬼教育」磨練孩子的勇氣

磨練孩子非凡的勇氣和膽量,才能保護自己!

〔德式教養鐵規則28〕讓孩子在碰撞中成長,而不是在呵護中長大

◆做家事賺零用錢?體會天下沒有不勞而獲的事

德國法律規定:孩子從六歲開始做家事?

〔德式教養鐵規則29〕不讓孩子做家事,是害而不是愛!

◆吃苦的孩子*幸福?能吃苦,才有本事享受幸福!

多讓孩子接受身心靈「磨難」

〔德式教養鐵規則30〕讓孩子瞭解社會的黑暗面,學會自我保護

◆體驗飢餓,孩子才懂珍惜!

孩子不好好吃飯,怎麼辦?

〔德式教養鐵規則31〕德國人的飢餓教育:不好好吃飯,就得挨餓!

◆再試一下!多為孩子提供嘗試的機會

給孩子的成人禮:嘗試一個人旅行!

〔德式教養鐵規則32〕*一次做不好,就多試幾次

◆肯定孩子的優點,也別忘了檢討缺點

父母先檢討,才能引導孩子自行檢討

〔德式教養鐵規則33〕孩子有十個缺點,父母要為其中五個負責

◆讓孩子從錯誤中學習,記取教訓

孩子丟三落四,德國媽媽教養三「不」曲:不提醒、不幫忙、不管他!

〔德式教養鐵規則34〕讓孩子多吃點苦,長大後就不會受苦

◆多動一點,少穿一點,健康寶寶是這麼養來的!

衣服穿少一點不容易感冒?

〔德式教養鐵規則35〕少量的衣物能保暖,大量的衣物是負擔

【PART 5】規則大於寵愛!──寬容而不縱容,建立規則比說教更有效

俗話說:無規矩,難成方圓。如何才能有效地教育孩子?許多父母的做法是不斷地說教,但是聰明的德國父母會為孩子立下規矩,從小讓孩子建立規則意識。他們會和孩子協商,制訂一些規則,並且要求孩子遵守這些規則,就像國家透過制定法律來約束人民的行為一樣。這顯然比說教來得更加有效、更加容易,又能給孩子提供一個寬鬆的成長環境。

◆從小為孩子建立規則意識

讓孩子按照協議行事,才是關鍵!

〔德式教養鐵規則36〕訂了規則,就要堅持下去

◆讓孩子學會自己的事自己做

在德國,崇尚自己動手……

〔德式教養鐵規則37〕孩子自己能做的,家長不要幫忙

◆堅守原則:約法三章,毫不妥協

對待孩子,有兩個原則:事先約法三章,事後毫不妥協

〔德式教養鐵規則38〕父母言行一致,孩子才會遵守規則

◆有規矩的孩子,才能理性思考!

親愛的孩子,不按照規則,就得承擔責任!

〔德式教養鐵規則39〕建立「能與不能、可以與不可以」的概念

◆凡事都有「先來後到」,教出守秩序、懂禮貌的孩子!

小孩搶玩具,怎麼辦?

〔德式教養鐵規則40〕社會沒有絕對的公平,只有規則與秩序

◆晚上八點半上床睡覺?良好睡眠習慣,養出健康好孩子

「媽媽,我等一下就睡?」父母該怎麼做就怎麼做,不能妥協

〔德式教養鐵規則41〕父母破壞規則,孩子就會輕視規則

◆學敲門,是生活禮儀的*一堂課

沒有人會因為表現得有禮而出錯

〔德式教養鐵規則42〕禮貌不是與生俱來,而是後天培養的

【PART 6】放養優於圈養!──這個不行、那個不准,怎麽教出好孩子?

在德國父母的眼中,每個孩子都是一粒種子,並且必然成為一棵大樹。而在長成大樹的過程中,園丁一定要付出巨大的努力,例如培養孩子的自理能力、培養孩子的好性格與好習慣、給予孩子鼓勵、培養孩子的自我及主動爭取表現的精神等。

◆從小開始,培養孩子的自理能力

依賴母親是一個錯誤?

〔德式教養鐵規則43〕教育孩子獨立,不能捨不得

◆從小教起,從小事入手,好性格的孩子這樣教!

培養性格,從兩『小』開始

〔德式教養鐵規則44〕培養好習慣,就能培養好性格

◆教孩子學會原諒,寬容待人

到底誰對誰錯呢?「原諒」就是解答

〔德式教養鐵規則45〕告訴孩子,不要斤斤計較、鑽牛角尖

◆孩子要多鼓勵,不要常訓斥

孩子,你不笨,只是還沒有學會而已

〔德式教養鐵規則46〕十分是進步,一分也是進步

◆成長的心靈肥料:鼓勵會讓孩子勇於挑戰挫折!

跑倒數*五名已經很不錯了?

〔德式教養鐵規則47〕鼓勵和肯定是成長必需的雨露和陽光

◆培養自我意識,教孩子:做自己的主人!

鼓勵孩子,敢於表達自己的想法,勇於拒絕大人的要求

〔德式教養鐵規則48〕如果孩子大聲說「不」,應該為他開心

◆讓孩子學會表現自我、傳達熱情

教孩子敢於站出來、敢於唱出來、敢於說出來

〔德式教養鐵規則49〕不要將謙虛與表現自我混為一談

【PART 7】自由大於限制!──給孩子獨立空間,發展才會無限大

在德國父母的眼中,每個孩子都是獨立的個體。他們既不附屬於家長,也不依賴家長。他們有自己獨立的空間,也具備獨立的思維。所以,德國的孩子多以自我獨立發展為成長目標。而身為父母,只要給予孩子自由的空間即可。

◆「媽媽,我不要跟別人比較!」──切記!每個孩子都是獨一無二

將兩個孩子的優缺點做比較,會讓孩子失去自我

〔德式教養鐵規則50〕看到自己孩子的特點,也要看到別人孩子的特點

◆貶低孩子,會讓孩子的自信歸零!

不要貶低孩子,而是要鼓勵孩子向他人學習

〔德式教養鐵規則51〕不要把孩子的缺點與其他孩子的優點相比

◆順著個性養,孩子也要因材施教

不同的孩子需要不同的教育方案

〔德式教養鐵規則52〕避開「父母主導」的教育方式,避免「比較式」的教育方法

◆給孩子空間,才能學習成長、對自己負責

家長偷看孩子的日記,等於侵犯孩子的自由

〔德式教養鐵規則53〕多給孩子自由空間,學會對自己負責

◆親近大自然,放養的孩子,眼*更開闊!

鼓勵孩子自己站起來,繼續往前走!

〔德式教養鐵規則54〕孩子要放養,不要圈養

◆讓孩子自己做決定、自己負責

讓孩子自己作主,培養主見

〔德式教養鐵規則55〕做決定前要思考,做決定後要負責

【PART 8】自制甚於控制!──從小建立理財觀,教會孩子存到*一桶金

德國人很富有,但是絕對不奢侈,所以德國每年的平均消費都不會很高,這主要得益於德國父母從小對孩子進行理財教育。在這樣的教育下,德國孩子從小就養成了非常好的理財習慣:不亂花零用錢、隨時去銀行存錢,即便玩遊戲的時候也很節省。

◆不給孩子太多零用錢

讓孩子從小學會管理零用錢,長大才會支配自己賺來的錢

〔德式教養鐵規則56〕與其多給錢,不如學會如何用錢

◆二手市集體驗,讓孩子學習交易常識

舉辦兒童舊貨市集,讓孩子體驗買賣過程

〔德式教養鐵規則57〕重要的不是能賺多少,而是學到多少

◆遊戲中,也能學習節約

「你知道一枚導彈的價格是多少嗎?」玩遊戲也要機會教育!

〔德式教養鐵規則58〕在遊戲時浪費,現實生活中也會浪費

◆為孩子開立銀行帳戶,從小學會金錢規劃

兩歲就幫孩子開戶?儲蓄要從小開始

〔德式教養鐵規則59〕擁有自己的帳戶,存自己的零用錢

◆發紅包V.S對帳本的理財觀:教育孩子「記帳力量大」!

孩子的耶誕禮物──對帳時間到了,把你的帳本拿出來吧!

〔德式教養鐵規則60〕讓孩子知道,多花的錢是屬於父母的

◆學習控制欲望,告訴孩子:花每一分錢都要考慮!

告訴孩子:亂花錢是欲望的放縱!

〔德式教養鐵規則61〕買東西前要想清楚,錢花完了不能再要

◆帶孩子去銀行存錢,感受儲蓄的氛圍

帶孩子去銀行,關鍵不是存多少錢,而是擁有儲蓄意識

〔德式教養鐵規則62〕小時候亂花錢,長大就不懂得節儉

用户评价

这本书的结构安排得极其巧妙,从建立亲子关系的基础,过渡到具体行为的干预,再到长期习惯的培养,逻辑性非常强,读起来毫不费力。我特别欣赏它对于“动机”和“奖励”的探讨。很多育儿指南建议用物质奖励来激励孩子,但这本著作却深入地探讨了“内在奖励”的价值,也就是让孩子体验到“我能做到”的喜悦。它提供了一套循序渐进的“奖励系统”设计方案,这个系统不是基于零食或玩具,而是基于特权和关注度,比如“完成任务后,可以获得十分钟的亲子共读时间”,这种高价值的、情感连接的奖励,比任何糖果都更能持久地影响孩子的行为。我不再需要用物质去“贿赂”孩子完成任务,取而代之的是高质量的陪伴和认可。这本书不仅教我如何教孩子自律,更重要的是,它让我学会了如何更智慧、更平和地与我的孩子相处,真正实现了共同成长。

评分坦白讲,我原本对“德国教育”这类标签的书抱持一丝怀疑态度,总觉得可能过于严苛或者不适合我们东方家庭的文化背景。但这本书完全颠覆了我的固有印象。它展现的不是冷冰冰的纪律,而是一种充满尊重和逻辑的教育哲学。书里特别强调了“一致性”的重要性,这一点我承认自己做得非常不足。我常常因为心情好就放任孩子,心情不好就严格要求,导致孩子根本摸不着头绪,不知道今天的规则和昨天的有何不同。这本书用生动的图表和清晰的步骤,指导我们如何建立家庭的“行为契约”,并且确保父母双方(如果不是单亲)能够步调一致。这种框架的建立,为孩子提供了一个稳定、可预测的环境,而稳定本身就是安全感和自律行为的温床。我开始认真地把家里的规矩写下来,贴在显眼的地方,效果立竿见影,争吵的频率明显降低了。

评分这本关于培养孩子自律的书籍,简直是为我这种新手妈妈量身定做的指南。我之前总觉得自律是件很虚无缥缈的事情,孩子大了自然就会懂,结果常常在日常的管教中碰壁,搞得双方都很沮丧。这本书没有那种高高在上的理论说教,而是非常接地气地分析了孩子在不同成长阶段对“规则”和“界限”的理解差异。特别是它提到了“后果自然承担”的理念,这一点对我触动很大。我以前总害怕孩子因为犯错而难过,总是急着去弥补,结果反而让孩子失去了为自己行为负责的机会。读了这本书后,我开始尝试放手,让孩子去体验自己选择带来的结果,哪怕是小小的挫折。比如,玩具没收好,第二天找不到就得自己着急,而不是我帮他翻箱倒柜找。这种潜移默化的引导,远比我声嘶力竭地吼叫有效得多。书里还提供了一系列实用的沟通技巧,比如如何用“我”开头的句子表达感受,而不是指责对方,这极大地改善了我和孩子之间的交流氛围,从“对抗”变成了“合作”。

评分作为一名经常在工作和家庭之间感到疲惫的家长,我常常被“完美育儿”的焦虑感所困扰。这本书最治愈我的地方在于,它彻底打破了“非黑即白”的二元对立思维。它告诉我们,教养孩子是一个动态调整的过程,允许犯错,允许不完美。书中对“拖延症”和“拖拉行为”的剖析尤其精辟。我一直以为孩子只是懒惰,但这本书解释了拖延往往源于对任务的不知所措或者对失败的恐惧。它提供的“分解任务法”和“微小胜利积累法”非常实用,把一个巨大的、令人生畏的目标拆解成一个个可以轻松完成的小步骤。我试着在孩子写一篇作文时用这个方法,从拟提纲开始,每完成一步就给予真诚的肯定。看着他从抗拒到享受完成任务的成就感,我真的体会到了“授人以渔”的真正含义。这本书更像是一位耐心、智慧的导师,而不是一个审判官。

评分我得说,这本书的视角非常独特,它不像市面上很多育儿书那样只强调“控制”和“规矩”,而是深入挖掘了自律背后的“内在驱动力”。作者似乎非常理解孩子的心思,她强调,真正的自律不是外界强加的枷锁,而是孩子内心对自我效能感和掌控感的追求。我印象最深的是关于“选择权”的部分。以前我总喜欢替孩子做决定,觉得那是最省心的方式,但孩子反而因此变得更加叛逆,稍有不自由就爆发。这本书提供了一些巧妙的方法,让我们学会在既定的框架内给予孩子做选择的机会,比如“你是想现在做作业还是十分钟后做?”虽然看似是小小的选择,但对孩子来说,这代表了被尊重和被信任。这种将权力下放的策略,极大地激发了孩子的主动性,很多原本需要我反复催促的事情,现在他会主动去完成,因为那是“他自己的决定”。书中的案例分析非常精彩,每个情境都能在我的生活中找到影子,让我茅塞顿开。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[A334] 中國的建築藝術 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29696247129/5b32f76eN3695c413.jpg)

![[预售]预计7月下旬到货 台版 冰与火之歌官方地图集 THE LANDS OF ICE pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29698185463/5b330201N1c54d0a1.jpg)