具体描述

基本信息

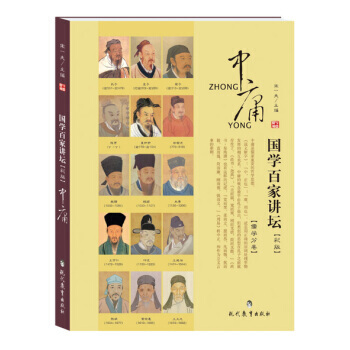

书名:国学百家讲坛 中庸

:29.80元

售价:20.3元,便宜9.5元,折扣68

作者:张传玺,施德福;宋一夫

出版社:现代教育出版社

出版日期:2013-01-01

ISBN:9787510610745

字数:

页码:192

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.322kg

编辑推荐

《国学百家讲坛》丛书系统地把握国学文化的根与脉,以国学文化的普及与传承为宗旨,尤其重视国学文化的历史价值与现代意义,尤其重视面向青少年读者的国学养成教育。国学是中华传统文化的核心,而儒学是国学中的精华之一,不论是从它的历史价值、现实价值,还是从它在世界文化格局中的发展价值来讲,儒学文化都具有至关重要的作用。一言概之,“教之以穷理、正心、修己、治人之道”。现代教育出版社特邀国内相关领域精尖学者打造《国学百家讲坛》,率先推出《儒学》分卷十二册。《国学百家讲坛·儒学》对中华儒家文化的思想精髓进行了系统梳理和筛选,汲取儒学的完整性、科学性和精华性,采用图文结合的方式,以直观和形象的阅读形式,便于广大读者阅读,也为展示中华博大精深的儒学打开一扇窗口。儒学,在数千年历史长河中,建构和影响中国人精神人格的文化要素;而在当今,它们仍然是每位中国人必须承传发扬的文化要素。《国学百家讲坛》集萃历史文化典籍,透过影响中华文化乃至世界文明的思想家的视角,以古鉴今,深入浅出,全方位为您讲解儒学十二大核心命题“仁、义、礼、智、信、诚、孝、恕、忠、廉、中庸、知行”。《国学百家讲坛》儒学卷丛书体例:

·言论解析:选录儒学创立者孔子、孟子、荀子以及历代儒学大家、文化先贤对儒学核心命题的精要言论。今文部分,是进行现代汉语的阐释,古文部分是对先贤言论的精粹辑录,辅以难解字词的释义。

·历史事例:从浩如烟海的中华传统历史文化典籍中精选真实历史人物传记、事迹,辅以以古鉴今的归纳,发人思考。内容涉猎到《二十四史》、诸子百家经典、历代重要史集等。历史事例辅以国画风格的插图,与事例文本相结合,相得益彰。

· 国学百科:通过历史钩沉、历史人物、历史词条、历史典籍、历史典故、历史补遗、历史文物等诸多个内容元素,深化国学百家讲坛的知识厚度和广度。

内容提要

儒学,在数千年历史长河中,建构和影响中国人精神人格的文化要素;而在当今,它们仍然是每位中国人必须承传发扬的文化要素。《国学百家讲坛》集萃历史文化典籍,透过影响中华文化乃至世界文明的思想家的视角,以古鉴今,深入浅出,全方位为您讲解儒学十二大核心命题“仁、义、礼、智、信、诚、孝、恕、忠、廉、中庸、知行”。

《国学百家讲坛·儒学:中庸》的核心命题是中庸,中庸是儒家重要的哲学思想。《说文解字》:“中,正也”;“庸,用也”。就是用正确的原则处理事物发展的相互关系。中庸的概念早由孔子提出,但类似的思想在孔子之前就存在了。《尚书尧典》:“直而温,宽而栗,刚而无虐,简而无傲。”《尚书皋陶谟》也有这样的记述:“宽而栗,柔而立,愿而恭,乱而敬,扰而毅,直而温,简而廉,刚而塞,强而义。”《周易》将中正、和作为立义言事的准则。其中:

言论解析:选录儒学创立者孔子、孟子、荀子、陆贾、贾谊、刘向、王通、董仲舒、柳宗元、周敦颐、王安石、二程、朱熹、王守仁、王夫之、陈确、黄宗羲等文化先贤和历代思想大家对儒学核心命题的精要阐述。其中今文部分是对学说言论的现代汉语的阐释,古文部分是对学说言论的精粹辑录,辅以难解字词的释义。

历史事例:从浩如烟海的中华传统历史文化典籍中精选真实历史人物传记或事迹,均出自国学典籍的经史子集,涉及《二十四史》、《资治通鉴》、《通鉴纪事本末》等,每个历史事例包含了诸多内容元素,如史学元素(历史时代背景、历史人物、历史事件)、文学元素(叙事、对话、议论、例证、诗词、成语典故等)、哲学元素(命题概念、分析逻辑、归纳逻辑等),这些元素都融会于历史事例中,辅助读者去深刻理解和把握相关的国学文化思想。

国学百科:通过历史钩沉、历史人物、历史词条、历史典籍、历史典故、历史补遗、历史文物等诸多元素,深化国学百家讲坛的知识厚度和广度,力求让广大读者对中国国学文化的基础知识有进一步熟悉与认识。

目录

作者介绍

张传玺(1927—):历史学家。北京大学历史系教授。1957~1961年在北京大学历史系师从翦伯赞攻读博士学位,研究秦汉史。中国秦汉史研究会副会长、顾问,中国北京史研究会顾问,教育部中学历史教材审查委员会委员,全国普通高校招生统一考试学科命题委员会委员,全国各类成人高等学校统一招生考试大纲审定委员会副主任兼历史学科组组长。主要著作有《秦汉问题研究》、《中国古代史纲》、《简明中国古代史》、《中国历代契约会编考释》、《翦伯赞传》等。发表史学论文100余篇。1986年和1999年连获全国广播电视大学主讲教师奖。享受国务院特殊津贴。

施德福(1930—):哲学家。北京大学哲学系教授、博士生导师,北京大学人学研究中心研究员,兼任中国马克思主义哲学史学会副会长、教育部高校哲学学科教学指导委员会委员等。已出版的主要成果有:《马克思主义哲学史稿》(参编)、《马克思主义哲学史》(上、中、下册,任主编之一)、《马克思主义哲学史》(8卷本,任全书编委和卷主编)、《马克思主义哲学史》(教材,参编)。

宋一夫(主编)(1955—):哲学博士,编审。中国出版集团公司现代教育出版社社长,中国马克思主义哲学史研究会常务理事。主要著作有《二重结构理论》等学术著作二十余部,发表学术论文七十余篇。

文摘

序言

用户评价

这本书的装帧设计真是一绝,拿在手里沉甸甸的,封面那种淡雅的米白色,配上烫金的篆书字体,透露着一种古典的韵味,让人一上手就感觉这不是一本普通的读物,而是精心雕琢的艺术品。内页的纸张选得也很有讲究,微微泛黄的质感,仿佛能感受到历史的沉淀,油墨的清晰度恰到好处,即便是长时间阅读,眼睛也不会感到疲惫。更值得一提的是它的版式布局,疏密有致,行距和字间距都拿捏得非常到位,使得原本可能略显艰涩的古籍内容,在视觉上变得非常友好和亲切。我尤其欣赏它在注释和译文处理上的用心,不同于一些古籍的排版习惯,它将现代汉语的阐释巧妙地融入文本的空白处,既不喧宾夺主,又能随时提供必要的理解辅助,这种设计体现了编者对现代读者的深度关怀。随便翻开一页,那排布得如同书法作品一般的文字,就足以让人心境平和下来,仿佛置身于一个安静的书房之中,暂时隔绝了外界的喧嚣。这本书的实体书的质感,是任何电子设备都无法替代的,它提供了一种触觉上的连接,让阅读变成了一种全方位的沉浸式体验。

评分我必须承认,这本书在语言运用上的那种精炼和张力,是我在同类题材中极少见到的。作者对文字的掌控达到了出神入化的地步,很多观点,用极简的词汇,却能表达出极其饱满的意蕴。它避免了冗长和重复,每一个句子似乎都经过了千锤百炼,惜字如金,却又句句珠玑,读起来让人不得不放慢速度,细细咀嚼每一个词语背后的多重含义。这种凝练的表达方式,极大地提升了阅读的效率和思想的深度,它要求读者投入更多的注意力去参与到意义的建构过程中,而不是被动地接收信息。有时候,一个对仗工整的短句,其蕴含的力量胜过长篇大论的论述,一下子就能击中内心的某个共鸣点,让人久久不能平静。这种对文学性的极致追求,使得这本书的阅读体验不仅仅是知识的汲取,更是一种语言艺术的熏陶,它在传授智慧的同时,也在潜移默化中提升着读者自身的语言感知力和表达的精准度。

评分这本书的叙事风格极其流畅自然,仿佛一位饱经风霜的长者,在壁炉旁娓娓道来那些早已被时间冲刷得有些模糊的智慧精粹。作者在引述和阐发观点时,所用的语言并非那种刻板的学术腔调,而是充满了生活哲理和人情洞察力,读起来毫无晦涩之感。他擅长以小见大,通过一些极为日常、甚至带有些许幽默感的例子,来剖析那些宏大而深邃的命题,这种“润物细无声”的引导方式,极大地降低了理解门槛。比如,他对“中和”的阐释,并非堆砌复杂的理论模型,而是从一个家庭日常的餐桌礼仪谈起,讲到人际交往中的分寸拿捏,最终自然而然地引申到治国平天下的道理,这种由近及远的逻辑推演,让人在不知不觉中接受了复杂的思想体系。而且,作者的文字中透着一股子真诚,没有丝毫故作高深的意思,像是老朋友间的交谈,时而温和,时而带着一丝善意的警醒,让人感到被尊重,也更愿意深入探究他所阐述的每一个观点。这种高明的叙事艺术,使得原本严肃的内容变得鲜活、可亲,极大地提升了阅读的愉悦感。

评分我发现这本书在内容组织结构上有着极强的逻辑性和层次感,它不像很多理论书籍那样只是简单地罗列观点,而是构建了一个层层递进的知识迷宫。开篇部分对背景的铺陈极为扎实,将相关的历史脉络梳理得井井有条,为后续的深入探讨打下了坚实的基础,让人清楚地知道这些思想是在何种社会土壤中孕育出来的。随着章节的深入,作者开始引入核心概念的辨析,并且非常巧妙地运用了对比分析的手法,将容易混淆的相似概念区分得一清二楚,这种清晰的界限感对于初学者来说至关重要。最让我印象深刻的是,它并没有停留在对古代文本的简单解读上,而是花费了大量的篇幅,探讨了这些古老智慧在现代社会中的“应用场景”和“转型解读”。它不仅仅在“解释是什么”,更在“如何做”上给出了建设性的思考框架,这种将历史与现实紧密捆绑的结构设计,让整本书的阅读价值得到了极大的提升,读完之后,脑海中不是一团模糊的古代概念,而是清晰可见的行为指导模型。

评分这本书的引用和旁征博引能力达到了令人惊叹的程度,它展现了作者深厚的学识底蕴和广阔的知识视野。在论证一个观点时,作者引用的材料来源极其丰富,横跨了哲学、历史、文学乃至自然科学的多个领域,每一次的引用都像是精准投射到位的聚光灯,瞬间照亮了正在讨论的核心问题。我特别注意到,它对不同学派观点的平衡呈现做得非常出色,没有偏执于某一家的解读,而是将几种主要的、甚至相互对立的理解都展示出来,然后通过自己的分析进行整合或批判,这种开放和包容的态度,极大地拓宽了读者的思考维度。这种“集大成”式的引用策略,使得阅读过程充满了发现的乐趣,每翻过几页,都会有“原来如此”的恍然大悟感。它不仅仅是一本关于某一特定思想的专著,更像是一张由无数经典片段编织而成的知识地图,指引着我们去探索更广阔的学术疆域。这种对知识的尊重和驾驭能力,使得这本书的厚重感油然而生。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![万卷楼国学经典(升级版):幼学琼林 三百千 [明] 程登吉 等,夏华 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29696754507/5b32fa37N2005eeed.jpg)