具体描述

基本信息

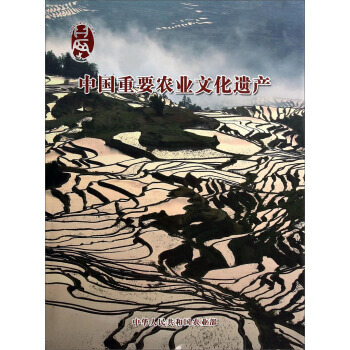

书名:中国重要农业文化遗产

定价:180.00元

售价:122.4元,便宜57.6元,折扣68

作者:宗锦耀

出版社:中国农业出版社

出版日期:2014-05-01

ISBN:9787109191464

字数:

页码:155

版次:1

装帧:精装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

内容提要

为加强对我国重要农业文化遗产的挖掘、保护和传承,农业部组织制定了《中国重要农业文化遗产认定标准》,并组织多领域专家,对地方挖掘整理上报的农业文化遗产进行了严格评审,目前已认定包括河北宣化传统葡萄园等三十多个传统农业系统为中国重要农业文化遗产。为扩大这些重要农业文化遗产的知名度,提高全社会保护农业文化遗产的意识,特编印《中国重要农业文化遗产》一书。《中国重要农业文化遗产》以图文并茂的形式,展示了这些农业遗产悠久的历史渊源、独特的农业产品以及较高的美学和文化价值,以进一步增强国民对民族文化的认同感、自豪感,把农业文化遗产保护、传承工作推向一个新阶段。

目录

作者介绍

文摘

序言

用户评价

作为一名对中国传统文化充满好奇的爱好者,我毫不犹豫地入手了这本书。它完全超出我的预期,让我看到了一个我从未触及过的中国农业世界。这本书的魅力在于,它不仅仅是在罗列名单,而是用一种非常细腻和富有情感的方式,去讲述每一个“重要农业文化遗产”的故事。我被书中对某个地区独特农耕工具的描写深深吸引,那些看起来简陋的设计,却凝聚了当地人民对土地的深刻理解和因地制宜的智慧。还有那些世代相传的耕作技巧,如何与自然节律完美契合,如何最大限度地减少对环境的破坏,这些都让我受益匪浅。我发现,书中的每一个案例都像一个小型百科全书,不仅介绍了农业技术,还深入挖掘了与之相关的民俗、节日、甚至神话传说。这种多维度的呈现方式,使得那些古老的农耕文明仿佛重新焕发了生机,让我对中国的土地和人民有了更深的敬意。我特别期待将来有机会能亲身去这些地方走一走,看一看,感受书中所描绘的美好。

评分我是在一次偶然的机会下看到这本书的,当时就被它独特的视角吸引了。市面上关于中国农业的书很多,但大多偏重于技术或者政策解读,而这本书却将目光投向了那些“重要农业文化遗产”,这本身就充满了人文关怀和历史厚度。我花了几个晚上细细品读,越读越觉得震撼。它描写的不仅仅是风土人情,更是将历史、地理、生物多样性、社会经济等等元素巧妙地融为一体,构成了一幅幅生动的画卷。我特别喜欢书中对于某些濒危作物品种的介绍,那些名字朴素却承载着丰富基因的种子,如今在现代农业的浪潮中举步维艰,但它们却是我们不可或缺的宝藏。书中通过鲜活的例子,讲述了农民们如何守护这些古老的作物,如何在逆境中寻找生存的希望。这种对传统的尊重和对自然的敬畏,在当今社会显得尤为珍贵。读这本书,我感觉像是进行了一次穿越时空的旅行,与那些淳朴的农民对话,感受他们的辛劳与智慧,也为他们守护的这份宝贵遗产感到骄傲。

评分这本书的质感和内容都相当有分量,捧在手里就知道不是那种快餐式的读物。我花了很长时间才慢慢消化其中的内容,每一次翻阅都能发现新的惊喜。它不仅仅是简单的文字描述,更多的是通过精美的图片和翔实的资料,将那些隐藏在时光中的农业智慧展现出来。我尤其对书中关于某个少数民族地区特有的稻作系统印象深刻,那种与湿地生态完美融合的耕作方式,不仅保证了粮食的产量,还维系了当地丰富的生物多样性,简直是大自然鬼斧神工的杰作。书中还穿插了许多历史文献和口述资料,让这些古老的农业文化遗产更加立体可信。我读到一些关于灾荒年代,农民如何利用智慧和经验度过难关的故事,这些都让我对中国人民的韧性和创造力肃然起敬。这本书为我们提供了一个反思现代农业模式的绝佳视角,提醒我们在追求效率的同时,不能忽视可持续性和生态保护的重要性。

评分这本书我大概翻阅了一下,感觉信息量很大,对于想要深入了解中国农业的人来说,绝对是一笔宝贵的财富。它不像那种流水账式的介绍,而是更深入地挖掘了每个遗产地背后的故事和文化。我尤其对那些与自然和谐共处、传承了千百年的耕作方式特别感兴趣,比如书中提到的某个地区,他们的梯田景观和灌溉系统,简直是智慧的结晶,让人感叹古人的伟大。同时,书中也通过生动的案例,展现了这些遗产地如何应对现代社会的挑战,比如旅游开发、气候变化等,以及当地居民为保护这些珍贵的文化遗产所做的努力。我发现,很多时候,我们口中所谓的“落后”的农业模式,实际上蕴含着对生态环境最深刻的理解和最可持续的利用方式。这本书不仅仅是关于农业,更是一部关于人与自然关系的史诗,它提醒我们,在追求现代化的同时,不应忘记那些滋养我们的根基。我想,即使是对农业不甚了解的普通读者,也能从中获得很多启发,重新审视我们与土地的关系。

评分我对这本书的喜爱,很大程度上源于它所展现出的那份深厚的文化底蕴和人文情怀。它不是枯燥的学术报告,而是用一种充满诗意的语言,描绘出一幅幅中国农业文明的壮丽图景。我尤其被书中关于某个地区利用天然地形和水源的耕作方式所打动,那种因地制宜、顺应自然的哲学,在现代社会越来越显得弥足珍贵。书中详细介绍了那些古老的灌溉技术、播种方法,以及如何巧妙地利用动植物之间的共生关系来维持农业生态的平衡。让我印象深刻的是,书中不仅讲述了技术层面的知识,更深入地挖掘了这些农业遗产背后所蕴含的社会结构、价值观和生活方式。它让我看到,农业不仅仅是生产食物,更是塑造文化、维系社群、传承精神的重要载体。读这本书,我感觉自己仿佛置身于那些古老的村落,与那些辛勤耕耘的农人一同呼吸,一同感受四季的变迁,一同体会这份沉甸甸的农业文明。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有