具体描述

基本信息

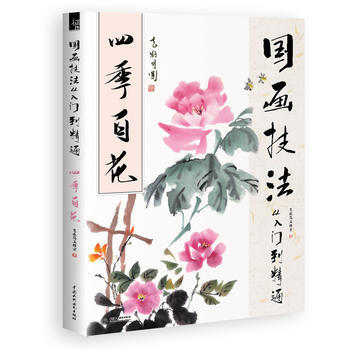

书名:国画技法从入门到精通 四季百花

定价:35.00元

作者:飞乐鸟工作室

出版社:水利水电出版社

出版日期:2016-06-01

ISBN:9787517041917

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

近几年国学成了大热门,越来越多的人愿意沉下心来在书法、绘画中寻求内心的平静。古有先贤以画入道,修身养性。而今天,学习国画亦能让我们从纷繁冗杂中脱身出来,让精神放松,在快节奏中寻求一份内心的安稳。 本套书不同于一般国画入门书的粗暴式案例教学,它娓娓道来,向初学者阐述了中国画特有的文化和审美情节,要先懂画才会画!先会看画、读画,才能学得更快更好。本套书分为四季百花、花鸟鱼虫、梅兰竹菊、山水林石四本,分别从四类常见的国画题材入手,从工具的挑选使用开始,手把手地为初学者讲述如何学习国画。并结合扇面、条屏等常见实用的国画形式组织案例,让读者们能够学以致用。

内容提要

写意画的情怀

写意的“意”指画者的情怀。笔法相同,笔意不同,就会有不同的画面呈现。

左为唐寅的《风竹图》,右为郑燮的《墨竹图》。

虽然两幅画是同样的题材,但对比可以发现, 唐寅的竹清秀、飘逸,郑燮的竹稳重、生动。这是因为二人不同的人生经历和体会造成的。

唐寅因考场舞弊案终身不能入仕,这对古代文人来说是非常痛苦的,但唐寅桀骜不驯,虽拘圉却不损其节,这风竹其实就是他自己。

郑燮为人沉稳,为官清廉,做事有理有度,凡事都能表现出他的处世之道,这幅墨竹也能体现他的心境。

目录

作者介绍

飞乐鸟工作室,是由知名插画家飞乐鸟发起的绘画工作室。致力于传播“创享美丽生活”的理念,对生活永远怀有远大的梦想和朴实的情怀,通过绘画、手作、栽培等多种形式让更多的人发现并享受身边的乐趣,为帮助每个爱画画、爱动手的人创作出令人感动的作品而努力。其代表作《三天学会铅笔画》、《从0开始学素描》、《怎么画都可爱的生活涂鸦》、《飞乐鸟的手绘时光》系列等长期荣登全国各大书店畅销榜,更有数十种版权远销海外。

文摘

序言

用户评价

拿到这本《国画技法从入门到精通 四季百花》,我本来是抱着学习具体绘画技巧的心态来的,没想到它却给了我意想不到的“哲学”启迪。书中并没有急于教授某种特定的花卉画法,反而花了相当大的篇幅去探讨“时令”与“物性”的关系。它引导我去思考,为什么春天的花朵看起来就带着一股新生和活泼,而秋天的花却又显得沉静和内敛。作者用一种非常细腻的笔触,去捕捉不同季节下花卉的形态变化,比如春天的桃花,它的花瓣边缘带着微微的卷曲,仿佛还带着露水的清新;而夏天的荷花,则舒展大气,饱含着盛夏的热情。更让我惊喜的是,书中并没有回避一些“难点”,比如如何画出花瓣的通透感,如何处理繁复的花蕊,甚至是如何表现花朵的枯荣之美。作者提出的“虚实相生”的理念,让我豁然开朗。原来,不必事事俱细,有时候留白更能衬托出花的美丽。这本书的讲解方式非常独特,它更像是一位经验丰富的老友,在耐心地分享他的心得体会,而不是一个冷冰冰的教科书。

评分我一直对传统国画情有独钟,尤其喜欢描绘花卉的作品。朋友推荐了这本《国画技法从入门到精通 四季百花》,我满心期待地翻开。说实话,一开始我被书中的内容给惊艳到了。它并没有像一些基础教程那样,上来就讲笔触、墨色这些枯燥的理论。而是直接从“意境”入手,讲如何捕捉花卉的生命力,如何将四季的气息融入笔端。书中大量的范例图,不仅仅是精美的成品,更是作者创作过程的细致拆解。从最初的草稿勾勒,到墨色的晕染,再到最后的点睛之笔,每一步都讲解得清晰透彻,而且非常强调“心法”,告诉我该如何去观察、去感受。我尤其喜欢其中关于“春意盎然”的章节,作者用寥寥数笔,就勾勒出了嫩芽初绽的娇羞,那种生命初生的喜悦感仿佛扑面而来。这本书让我意识到,画花卉不仅仅是技法的堆砌,更是情感的抒发和自然的对话。它给了我很大的启发,让我对国画创作有了全新的认识,不再拘泥于表面的相似,而是开始追求画中的神韵和灵魂。

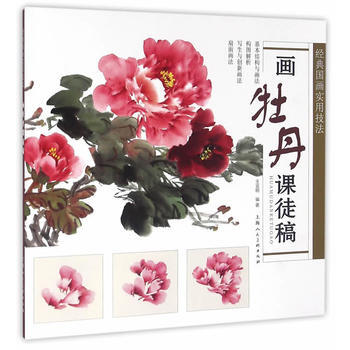

评分这本书的标题《国画技法从入门到精通 四季百花》听起来很全面,但实际翻阅后,我发现它更像是一本“意境营造指南”。我一直以来都很困惑,为什么自己画的花朵总是显得呆板,缺乏生命力。这本书给我的最大感受是,它非常注重“气韵生动”这个概念。作者并没有直接给出各种花卉的“标准画法”,而是强调了“观摩”的重要性。他教我如何去观察一朵花,它的生长姿态,它的光影变化,它的内在精神。比如画牡丹,书中并没有只教你画出牡丹的繁复,而是强调如何通过笔墨去表现它的雍容华贵,如何通过色彩去传递它的富丽堂皇。这种“从神似到形似”的引导方式,对我来说是全新的。我以前总是纠结于细节,而这本书则让我学会了抓住事物的本质。书中关于“秋菊”的章节,我看了好几遍,作者用看似随意的笔触,却准确地捕捉到了秋菊那股傲然挺立、不畏严寒的气质,让我非常受启发。它让我明白,国画不仅仅是描摹,更是一种情感的传递和精神的表达。

评分《国画技法从入门到精通 四季百花》这本书,对我而言,与其说是一本技法教程,不如说是一本“审美启蒙读物”。我原以为会看到许多关于勾勒、渲染、设色的具体步骤,但实际内容却远不止于此。书中更多的是在引导我如何去“理解”花卉,如何去“感知”四季的变化,并最终将这份理解和感知“注入”到笔墨之中。作者用一种非常诗意化的语言,去描述不同花卉的特质,比如描绘迎春花时,不仅仅是画出它的黄色,更要画出它在寒冬中那一抹耀眼的生命力。书中对“留白”的运用讲解得尤为透彻,它让我明白,有时候,不必填满整个画面,恰当的空白反而能让花卉显得更加灵动和有层次感。我尤其欣赏书中对于“花鸟画的意境”的探讨,它不仅仅局限于花卉本身,而是将花卉置于整个自然环境中,去感受它们与天地万物的联系。这本书让我意识到,国画创作是一个“由内而外”的过程,是艺术家情感与自然相互作用的结晶,而非简单的模仿。

评分我一直对中国画中的花卉题材情有独钟,尤其是那些充满东方韵味的描绘。当我在书店看到《国画技法从入门到精通 四季百花》时,立刻被它厚重的装帧和书名所吸引。然而,当我深入阅读后,却发现它并非我最初想象的那种“像素级”的教程。这本书更像是在教我“如何去画”,而非“画什么”。作者在开篇就强调了“写意”的重要性,他认为,真正的国画花卉,关键在于抓住花卉的“神韵”,而不是拘泥于形似。书中大量的篇幅都在讲解如何去“观察”和“感受”四季的花卉,比如如何捕捉梅花的孤傲,如何表现荷花的清雅,如何传达秋叶的萧瑟。我特别喜欢书中关于“立意”的讲解,作者会引导你去思考,你想要通过这幅画表达什么样的情感,想要传递什么样的意境。例如,在画一株即将凋零的残荷时,作者并没有回避其“残缺”之美,反而通过写意的笔墨,赋予了它一种历经风雨后的沉静与坚韧。这种“不落俗套”的讲解方式,让我受益匪浅,它打破了我之前对国画技法的固有认知。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有