具体描述

基本信息

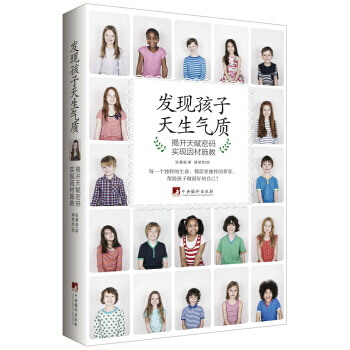

书名:发现孩子天生气质:揭开天赋密码 实现因材施教

定价:35.00元

作者:张黛眉,薛慧莹 绘

出版社:中央编译出版社

出版日期:2016-01-01

ISBN:9787511727336

字数:

页码:248

版次:1

装帧:平装

开本:32开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

九大气质向度,揭秘孩子外在行为的内在根源;

了解孩子天生气质,等于掌握教养密码;

很好的养育,必须顺应孩子的内在特质;

因材施教,从了解孩子天赋密码开始。

20世纪60年代,美国的两位发展心理学家经过长期的观察和研究,提出了从九个向度来描述气质的概念,如今,他们的理论获得了全世界广泛的认同,并在应用中获得了巨大的成功。他们认为,每个人都带着天生的气质表现,并且这个表现维持着相当的稳定性。

气质使每一个人在与外在环境互动时,产生自己的行为风格。气质也会影响别人对自己的反应方式……孩子的天生气质,再加上它所引发的反应,会带给孩子相当不同的生命经验,对孩子人生的影响相当深远。有很多因素影响父母和孩子互动的效果,但这些影响都能被三个特殊又重要的因素减弱或者加强,这三个因素就是:你的气质、孩子的气质以及两者如何互相适应。

可见,了解孩子气质的重要性怎么说都不为过。在本书中,作者将详细解说这九个气质向度的表现特质,并给出具体的测验题目,使父母了解自己和孩子的具体气质特征,也使父母明白怎样顺应孩子的天生气质,从而使孩子成为更好的自己。

《发现孩子天生气质:揭开天赋密码 实现因材施教》将带领父母们从一个全新的视角观察孩子,让父母看清楚孩子行为背后的内在根源,从而因材施教,走出教养的无力感,也是孩子的成长更加顺利,亲子关系更加和谐。

本书具体特点:

1.九种气质都针对父母、孩子分别进行测验,简单而可信,帮助家长了解孩子和自己的特质,揭开天生气质的真相。

2.深度了解九大气质向度,让你成为懂孩子的高手。也因这份明白,你更能理解孩子的种种行为,更能接纳真实的孩子,即使发生冲突,也能站在孩子的立场思考问题。

3.解决八个头痛的的问题,交朋友、行为不当、手足之争、自信心、分离焦虑、才艺班选择、生涯规划……从气质的角度一一切入分析,让父母管教有方。更有其他常见气质问题,比如爱哭闹脾气、提升注意力等等的完全解决方案。

内容提要

认识九大气质向度,揭开孩子天赋密码。n

每种气质向度两次测验,帮助父母了解自己和孩子。n

他像猴子,跳来跳去,精力无限;n

他像兔子,内向害羞,谨小慎微;n

他像驴子,坚持己见,绝不妥协……n

每个孩子都有天生气质,不管他敏感或迟钝、开朗或忧郁,父母都很难改变。聪明的父母懂得顺应孩子的天生气质,学会了解与接纳,因此也能收获更多的生命惊喜,孩子的成长也更加顺利。n

在本书中,九种气质向度都针对父母、孩子各进行两次测验,帮助父母了解孩子和自己的内在特质,揭开天生气质的真相。同时深度讲解九种气质向度在不同的人身上的不同表现,让父母成为真懂孩子的高手。n

1活动量:好动小猴还是安静小猫n

2规律性:定时器还是太随性n

3趋避性:主动好奇还是害羞退缩n

4适应度:慢慢摸索还是速速调适n

5反应强度:淡定哥还是失控妹n

6情绪本质:开心果还是板脸族n

7坚持度:坚持到底还是墙头小草n

8注意力分散度:专注三小时还是三秒钟n

9反应阈:风吹草动还是不动如山n

目录

前言n

推荐序n

园长们的推荐n

章 你了解你的孩子吗?n

气质是什么?n

原来,气质是这么回事n

了解孩子气质的方法n

第2章 九大气质向度n

1 活动量:好动小猴还是安静小猫n

2 规律性:定时器还是太随性n

3 趋避性:主动好奇还是害羞退缩n

4 适应度:慢慢摸索还是迅速调适n

5 反应强度:淡定哥还是失控妹n

6 情绪本质:开心果还是板脸族n

7 坚持度:坚持到底还是墙头小草n

8 注意力分散度:专注三小时还是三秒钟n

9 反应阈:风吹草动还是不动如山n

第3章 教养有技巧,孩子更开心n

亲子关系n

行为与管教n

培养自信心n

手足关系n

交朋友n

准备入园(学)n

选择适合的才艺班n

为孩子规划未来n

作者介绍

张黛眉,台湾大学心理学研究所硕士,曾任台北荣民总医院精神部临床心理师。现为赛斯身心灵诊所临床心理师、天晴诊所临床心理师,以及台北市八头里仁协会EQ教育推广师。作品包括《我真的很不错:提升孩子的自我概念》《我是解题高手:激发孩子解决问题的能力》《EQ学园:好人气养成班》。n

文摘

章 你了解你的孩子吗?n

气质是什么?n

如果你有机会带孩子去公园玩,不妨坐在一旁仔细观察。你会发现,每个孩子不只外表不一样,穿着打扮不一样,面对相同情况的行为反应,也有很大的不同。有的孩子跑跑跳跳、爬上爬下动个不停;有的孩子动作斯文,慢条斯理,或是喜欢静静坐在一旁看别人玩;有的孩子不顾大人的叮咛,不断尝试危险的玩法;也有的孩子正好相反,尽管有父母的鼓励,仍不敢试一试往上爬。孩子这种与生俱来,对内在或外在刺激的反应模式,我们称之为“气质”,也可以说是孩子与生俱来的性格特质。n

20世纪60年代,美国的两位心理学家亚历山大·托马斯(Alexander Thomas)和史黛拉·却斯(Stella Chess)曾以数百位纽约儿童为对象,进行了长期的追踪研究,提出从九个向度来描述气质的概念。他们发现,从婴儿出生不久之后就可以观察到这些性格气质表现,而且随着孩子的成长,这些表现维持着相当的稳定性。n

气质使每一个人在与外在环境互动时,产生自己的行为风格。气质也会影响别人对自己的反应方式。例如有些孩子天生反应强度比较强,不论高兴或是生气,都会明显地表现出来,这样大家比较容易知道他的情绪和需求,从而予以回应。相反的,反应强度弱的孩子,别人常常会忽略他的感受和需要。外向的孩子常会主动和别人交谈,比较容易交到朋友;而内向的孩子,看到人就躲,减少了与人互动的机会。因此,孩子的天生气质,再加上它所引发的反应,会带给孩子相当不同的生命经验,对孩子人生的影响相当深远。n

孩子真的是一张白纸吗?n

每个妈妈多多少少都曾经在心里想象过自己的孩子未来的样子:“我希望儿子将来是一个有教养的小绅士。”“我要把女儿打扮成小公主一样。”“我希望儿子可以当篮球选手,在运动场上八面威风。”“我希望女儿强悍一点,学会保护自己才不会被别人欺负。”n

将自己的期待或是人生未完成的梦想,投射在自己孩子的身上,是人之常情,不过这也往往是失望和亲子冲突的起点。因为孩子并不是一张白纸,从受孕的那一刻起,他就带着从父亲和母亲身上遗传的一组独特的基因,有着的个性和能力。这些天生的特质,有些部分不是后天的教养能够完全扭转和改变的。期待生个白雪公主的妈妈,后来才发现自己的女儿原来骨子里是个侠女;希望儿子像个英勇战士的爸爸,后也不得不为家里那个小心谨慎的小绅士调整自己的期待。相反的,父母必须把自己变成一张白纸,这样才能完全和无条件地接纳孩子原本的样子。n

孩子的气质是与生俱来的,其中有很大的一部分来自于遗传,也有些来自于母亲怀孕和生产过程的影响。在母亲怀孕时,胎儿的气质其实已经悄悄形成。怀孕期间的突发状况,例如,母体感染流行性感冒,或心情极度紧张忧郁,长期酗酒或药物滥用,也可能影响胎儿的气质。n

比较敏锐的父母,在孩子还在襁褓中时,就可以觉察到孩子独特的反应方式。尤其是已经有过一个孩子的父母,会发现第二个孩子和个孩子有某些方面的反应是不同的,例如比较爱哭或比较容易被逗笑,每天睡醒的时间有规律的还是很难预测。等孩子渐渐长大,我们和孩子相处的时间更久了,就会慢慢发现孩子的某些个性比较像母亲、父亲,或是家里的其他亲人。近年来许多关于人类遗传的研究都发现,遗传在性格中扮演的角色不容忽视,这和我们过去认为个性完全是后天环境造成的观念大不相同。n

如果有机会,爸爸妈妈可以问问自己的父母,自己小时候是个怎样的小孩,好不好带?是乖巧顺从还是调皮捣蛋?相信从父母的描述中,不难找到气质遗传的蛛丝马迹。n

检视自己的期待n

每对父母都曾经对自己的孩子有过想象和期待。这些期待可能来自于父母自己过去生命中未完成的事件,或是父母的理想和希望。n

花一点点时间,安静下来。试着回想一下你对孩子的期待。你希望他是一个怎样的人,请用自己的话把它们写下来。n

● 我期望中的孩子是:n

● 我的孩子真实的模样是:n

● 两者的差别是:n

● 我要接受的是什么:n

● 我可以改变的是什么:n

在看完本书之后,希望你能再回头看看自己在这一页写下的内容,再一次思考孩子的气质,调整自己的期待,也重新整理自己可以协助孩子调整的方向。n

原来,气质是这么回事n

我们可以从哪些角度来了解孩子的天生气质呢?n

托马斯与却斯两位学者经过长期的研究,提供了九个不同的方向作为我们思考的基础。本书会依照这九个向度分别加以说明。n

活动量:进行睡觉、游戏、做功课、吃饭、穿衣、洗澡等日常活动时,身体活动量的高低。活动量大的孩子整天动个不停,无法安静坐在椅子上,常爬上爬下、动来动去或东摸西摸。n

规律性:孩子日常生活作息的规律性。例如,睡觉、起床、吃饭(包括食量)及睡眠的时间,是否大致上是可预测的。n

趋避性:孩子在面对新鲜的人事物时,个反应是接受还是拒绝。例如在面对新的食物、环境或陌生人时,是大胆地主动靠近或是害羞地犹豫退缩。n

适应度:孩子在面对转变时的适应状况。对于不是他所预期的转变,能够快速调整自己的期待,还是需要时间适应和调整。n

反应强度:不论是说话、哭闹的声音,或是表现快乐或烦躁的情绪时,反应是强烈的还是温和的。n

情绪本质:孩子在日常生活中较常表现出友善、愉快的情绪,还是不友善、不愉快的情绪。n

坚持度:孩子的活动(如阅读、做功课、练习乐器或运动技巧等)不会因任何困难阻挠或干扰而中断的程度。也就是说,遇到困难和问题时,仍持续尝试去解决,继续维持活动的方向,不轻易放弃。n

注意力分散度:孩子是否很容易被周围环境的刺激干扰而改变他的活动目标;或者对周围的景象、声音、光线、人等刺激视若无睹,非常专注在自己的活动上。n

反应阈:外界的物理刺激,如噪音、灯光或气味等刺激的强度有多强,才能让孩子觉察到并做出反应。反应阈高的孩子需要很大的刺激量才会有所反应,反应阈低的孩子则相当敏感。n

……n

序言

用户评价

坦白说,我是一个对新事物持谨慎态度的读者,尤其在育儿领域,我害怕那些过于激进或不切实际的建议。这本书的魅力在于它的平衡感和人文关怀。它没有过度渲染某种气质的优越性,也没有贬低另一种气质的不足。它展现的是一种深刻的包容性——每一种与生俱来的倾向都有其价值和实现自我潜能的途径。这种理念让我这位长期处于“自我怀疑”和“外部压力”双重夹击的家长,找到了久违的内心平静。它让我意识到,教育的终极目标不是培养出一个“成功人士”,而是帮助孩子成为一个“完整且真实”的自己。书中那些对孩子内心世界的细致描摹,让我对自己孩子的理解深度达到了前所未有的高度。它更像是一把钥匙,帮我打开了一扇通往孩子内心深处的门,让我看到了那个我从未真正认识过的、闪耀着独特光芒的小小个体。这本书的价值,在于它让我学会了如何去“爱一个真实的孩子”,而不是“爱我期待中的那个孩子”。

评分这本书的结构安排也深得我心,逻辑性极强,层层递进,引人入胜。它不是那种东拉西扯地堆砌理论,而是构建了一个清晰的知识体系。首先是关于“气质”的基础认知,然后深入到如何识别和评估,最后落脚于如何将这种理解转化为日常的教育策略。特别是关于“环境适应性”的那一章,对我触动极大。我过去总以为提供最好的物质条件就是最好的环境,但这本书让我明白,对于某些气质的孩子来说,一个“有边界感”的、节奏可控的环境,远比一个充满刺激和竞争的环境来得更重要。它清晰地指出了,不同的天赋密码需要匹配不同的“土壤”才能开花。这让我开始反思家庭氛围、作息安排乃至我们对外界信息的筛选,都应该围绕着“保护和培育他独特的气质核心”来进行。这种宏观与微观相结合的指导,让“因材施教”不再是一个虚无缥缈的口号,而是一个可以每天实践的家庭哲学。

评分市面上很多关于孩子潜能的书籍,读起来总感觉有些玄乎,要么过于依赖心理学术语,要么就是把“天赋”描绘得如同神启一般遥不可及。然而,这本让我感到非常接地气和务实。它并没有鼓吹父母要成为什么“教育大师”,而是强调父母首先要成为一个优秀的“观察者”和“环境设计者”。我最喜欢它的一点是,它将“因材施教”这个老生常谈的概念,用一种非常具体和可操作的方式进行了拆解。它不像过去那样只是模糊地说“要根据孩子的情况来”,而是提供了一套可以实践的观察工具和提问清单。比如,它会引导你去思考孩子在什么情境下精力最充沛?他最容易被什么样的事物吸引而忘记时间?这些细节的捕捉,对于长期在日常琐碎中疲于奔命的家长来说,是极其宝贵的提醒。读完后,我开始有意识地在日常对话中替换掉我的提问方式,从“你今天学了什么?”变成了“你今天觉得最有意思的事情是什么?”这种微小的改变,带来的互动质量提升是惊人的,孩子似乎更愿意向我敞开心扉了。

评分这本书简直是育儿界的一股清流,读完之后感觉醍醐灌顶,之前很多困惑和焦虑瞬间烟消云散了。我一直以为教育孩子就是把他们往一个既定的模子里塞,用同样的尺子去衡量所有人的进步,结果发现自己错得离谱。这本书没有空泛的口号,而是非常扎实地提供了一套理解孩子内在驱动力的框架。它不是那种让你立刻变成“完美父母”的速成手册,而是引导你去深入观察,去聆听孩子那些细微的、不被成人世界注意到的信号。举个例子,我家的孩子从小就对机械结构表现出异乎寻常的迷恋,我以前总觉得这可能只是个小爱好,得抓紧时间培养他的“正经”学习。但读了这本书后,我才明白,这可能就是他与生俱来的“天赋密码”的一部分,是他与世界互动的方式。它强调的不是“改造”孩子,而是“发现”和“顺应”。这种尊重个体差异的理念,让我感到无比踏实和释然。它教会我放下对“别人家孩子”的比较心,转而专注于如何为我的孩子搭建一个最能让他自然舒展的成长环境。这种视角上的巨大转变,其价值是无法用金钱衡量的。

评分我不得不说,这本书的叙述方式非常具有穿透力,它没有采用那种高高在上说教的姿态,反而像一位经验丰富、洞察人心的老朋友在娓娓道来。它巧妙地避开了那些充斥在市面上泛滥的、过于理想化的教育理论,而是将焦点锁定在“气质”这个极其微妙却又至关重要的概念上。我尤其欣赏作者在阐述不同气质类型时所展现出的细腻观察力。比如,那种外人看来可能有点“固执”或“慢热”的孩子,在书中被重新解读为具有极强的“深度聚焦”和“内在稳定性”。这种对负面标签的消解和重新定义,极大地鼓舞了我去重新审视自己对孩子的某些定性判断。我发现,我过去那些“恨铁不成钢”的时刻,很多都是因为我没能理解他行为背后的底层逻辑。阅读过程中,我常常会忍不住停下来,对照着书中的描述,在脑海中勾勒出我孩子的形象,那种“啊,原来是这样!”的顿悟感接踵而至。这种强烈的代入感和被理解感,使得这本书的阅读体验远超一般的工具书,它更像是一份与孩子心灵相通的“使用说明书”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有