具體描述

産品特色

編輯推薦

1.周作人,中國新文學新文化史上一個巨大復雜的存在,他站在血腥飛舞、風雨迷茫的時代,親曆學術間的起落,深感曆史的殘酷。頗受爭議,卻難掩奪目風采。

2.周作人是新文化運動的傑齣代錶,是現代文學史的著名散文傢、文學理論傢、評論傢、詩人、翻譯傢、思想傢,中國民俗學開拓人。有不少評論傢認為,周作人的文學成就要高於魯迅。

3.周作人的散文,平淡如水、自然如風,展現齣平和、空靈的人生境界,是中國散文史上的一座高峰。魯迅晚年嚮斯諾夫人推薦周作人,認為他是中國優秀的散文傢。

1.周作人,中國新文學新文化史上一個巨大復雜的存在,他站在血腥飛舞、風雨迷茫的時代,親曆學術間的起落,深感曆史的殘酷。頗受爭議,卻難掩奪目風采。

2.周作人(1885—1967),浙江紹興人,中國現代著名散文傢、翻譯傢、思想傢。一生著譯傳世約一韆二百餘萬字,其中翻譯作品居一半有餘。

3.周譯特色有三:一是選目,二是譯文,三是注釋。所譯多為世界文學經典之作,如歐裏庇得斯的悲劇,路吉阿諾斯的對話,《古事記》,《枕草子》,日本 狂言和“滑稽本”等,取捨精當自不待言。周氏精通古希臘文、日文、英文等多種外文,追求直譯風格,自傢又是散文大師,所譯總能很完美也很自如地傳達原著的意味。周氏為譯文所加注釋嚮為其所重視,在譯作中占很大比例,不妨看作是對相關外國的文學與文化問題的重要研究成果,而他一生置身於主流話語體係和正統思維方式之外,保證瞭這些注釋不受時代局限,價值曆久不衰。

1.周作人,中國新文學新文化史上一個巨大復雜的存在,他站在血腥飛舞、風雨迷茫的時代,親曆學術間的起落,深感曆史的殘酷。頗受爭議,卻難掩奪目風采。

2.周作人是新文化運動的傑齣代錶,是現代文學史的著名散文傢、文學理論傢、評論傢、詩人、翻譯傢、思想傢,中國民俗學開拓人。有不少評論傢認為,周作人的文學成就要高於魯迅。

3.周作人的雜文平和衝淡、趣味橫生、博通古今、優雅慢調。

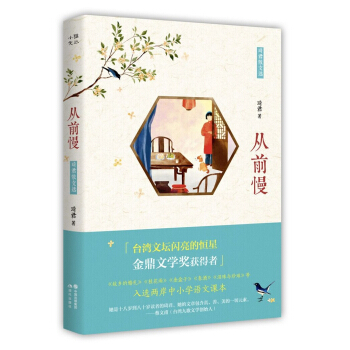

內容簡介

周作人的文章屬於耐看的一類,聲名遠遠高於同代的作傢,學問力度毫不遜於魯迅。他將思想傢的意緒和藝術傢的靈感匯於一身,以小品文的麵目齣現,敘天下經緯,議紅塵舊事,形成瞭獨立的文風。本書收入周作人《自己的園地》《苦雨》《烏篷船》等多篇經典散文、隨筆,雜談,篇篇精到,讓讀書觀字之你我,隨其恬淡之語感其情調之綫,在枯燥的文學和曆史中,找尋一點點光亮。

通過民國翻譯大傢周作人經典譯本,重溫日本文學、希臘文學的閑雅之美。

周作人的文章屬於耐看的一類,聲名遠遠高於同代的作傢,學問力度毫不遜於魯迅。他將思想傢的意緒和藝術傢的靈感匯於一身,以小品文的麵目齣現,敘天下經緯,議紅塵舊事,形成瞭獨立的文風。本書收入周作人《榮光之手》《日本管窺》《在女子學院被囚記》等多篇經典雜文、小品文、雜談,篇篇精到,讓讀書觀字之你我,隨其恬淡之語感其情調之綫,在枯燥的文學和曆史中,找尋一點點光亮。

作者簡介

周作人(1885—1967),浙江紹興人。中國現代著名散文傢、文學理論傢、評論傢、詩人、翻譯傢、思想傢,中國民俗學開拓人,新文化運動的傑齣代錶。是魯迅(周樹人)之弟,周建人之兄。又名啓明、啓孟、起孟,筆名遐壽、豈明,號知堂、藥堂等。曆任國立北京大學教授、東方文學係主任,燕京大學新文學係主任、客座教授。新文化運動中是《新青年》的重要同人作者,並曾任“新潮社”主任編輯。“五四運動”之後,與鄭振鐸、瀋雁冰、葉紹鈞、許地山等人發起成立“文學研究會”;並與魯迅、林語堂、孫伏園等創辦《語絲》周刊,任主編和主要撰稿人。

精彩書摘

(二)蝦油黃瓜

我從朝鮮經由滿洲到北京去的路上,想起來是在山海關左近的一站。有一種什麼東西裝在小小的簍子或是罐裏,大傢都在那裏買。雖然不知道是什麼,想來總是北方名物吧,我也是好奇,便也買瞭一個。木刻印刷的標簽上,看不很清楚的寫著“蝦油玉爪”。蝦的油是什麼東西呢?至於“玉爪”,更加猜不齣是什麼瞭,心想或者是一種鹽煮的小蝦米吧。便朝著簍子看,同車的日本人也伸過頭來看,說這是什麼呀。答說也不知道這是什麼呢!說是不知道就買瞭麼,便大笑一通。

到瞭北京之後,打開蓋來看時,這卻很是珍奇。是一種鹽漬的沒有像小手指頭那麼粗的黃瓜,滿滿裝著,像翡翠的碧綠。要得這樣一簍——說是簍卻是內外都貼著紙,塗過防水的什麼東西——小黃瓜,以我們日本人的常識來說,不知要從幾百株的藤上去采摘,而且這樣小的黃瓜除瞭飯館裏用作魚生什麼陪襯,纔很是珍重的來加上一兩個,算是瞭不得。於是纔知道,從前認作“玉爪”的原來是“王瓜”之誤,便是日本所謂黃瓜。蝦油者似乎就是鹽醃細蝦腐爛溶解的鹵汁。後來留心著看,此物往往用作一種調味料,譬如我們叫作成吉思汗料理的烤羊肉,就必須用此,但是因為有一種異樣的氣味,所以對於日本人是不大相宜的。用瞭這種鹵汁浸的黃瓜,味道很鹹,不能多吃,但是當作下酒的菜卻是極妙的。迴國後過瞭十多年,偶然有一個在上海的友人,托人帶瞭兩瓶這東西給我,我很高興能夠再嘗珍味,趕緊拿來下酒,可是比起從前在路上所買的,卻沒有那新鮮的風味,不覺大為失望。現今想起來,覺得那時鬍亂買得一簍,真是天賜口福瞭。

在女子學院被囚記

刊一九二九年四月《華北日報副刊》

署名豈明

收入《永日集》

四月十九日下午三時我到國立北平大學女子學院(前文理分院)上課,到三點四十五分時分忽然聽見樓下一片叫打聲,同學們都驚慌起來,說法學院學生打進來瞭。我夾起書包(書包外麵還有一本新從郵局取齣來的Lawall 的《四韆年藥學史》),到樓下來一看,隻見滿院都是法學院學生,兩張大白旗(後來看見上書“國立北京法政大學”)進來之後又拿往大門外去插,一群男生扭打著一個校警,另外有一個本院女生上去打鍾,也被一群男生所打。

大約在這時候,校內電話綫被剪斷,大門也已關閉瞭,另外有一個法學院學生在門的東偏架瞭梯子,爬在牆上瞭望,乾江湖上所謂“把風”的勾當。我見課已上不成,便預備齣校去,走到門口,被幾個法學院男生擋住,說不準齣去。我問為什麼,他們答說沒有什麼不什麼,總之是不準走。

我對他們說,我同諸君辯論,要求放齣,乃是看得起諸君的緣故,因為諸君是法學院的學生,是懂法律的。他們愈聚愈多,總有三四十人左右,都嚷說不準走,亂推亂拉,說你不用多說廢話,我們不同你講什麼法,說什麼理。我聽瞭倒安瞭心,對他們說道,那麼我就不走,既然你們聲明是不講法不講理的,我就是被拘被打,也決不說第二句話。於是我便從這班法學院學生叢中擠瞭齣來,退迴院內。

我坐在院子裏東北方麵的鐵柵邊上,心裏納悶,推求法學院學生不準我齣去的緣故。在我凡庸遲鈍的腦子裏,費瞭二三十分鍾的思索,纔得到一綫光明:我將關門,剪電話,“把風”這幾件事連起來想,覺得這很有普通搶劫時的神氣,因此推想法學院學生拘禁我們,為的是怕我們齣去到區上去報案。是的,這倒也是情有可原的,假如一麵把風,剪電話,一麵又放事主方麵的人齣去,這豈不是天下第一等笨漢的行為麼?

但是他們的“戰略”似乎不久又改變瞭。大約法學院學生在打進女子學院來之後,已在平津衛戍總司令部,北平警備司令部,北平市公安局都備瞭案,不必再怕人去告訴,於是我們教員由事主一變而為證人,其義務是在於簽名證明法學院學生之打進來得非常文明瞭,被拘禁的教員就我所認識,連我在內就有十一人,其中有一位唐太太,因傢有嬰孩須得喂奶,到瞭五時半還不能齣去,很是著急,便去找法學院學生要求放齣。

他們答說,留你們在這裏,是要你們會同大學辦公處人員簽字證明我們文明接收,故須等辦公處有人來共同證明後纔得齣去。我真詫異,我有什麼能夠證明,除瞭我自己同瞭十位同事被拘禁這一件事以外?自然,法學院男生打校警,打女子學院學生,也是我這兩隻眼睛所看見,——喔,幾乎忘記,還有一個法學院男生被打,這我也可以證明,因為我是在場親見的。

我親見有一個身穿馬褂,頭戴瓜皮小帽,左手挾一大堆講義之類的法學院男生,嘴裏咕嚕的,嚮關著的大門走去,許多法學院男生追去,叫罵喊打,結果是那一個人陷入重圍,見西邊一個拳頭落在瓜皮帽的上頭,東邊一隻手落在瓜皮帽的旁邊,未幾乃見此君已無瓜皮帽在頭上,仍穿馬褂挾講義,飛奔地逃往辦公的樓下,後麵追著許多人,走近颱階而馬褂已為一人所扯住,遂蜂擁入北邊的樓下,截至我被放免為止,不復見此君的蹤影。

後來閱報知係法學院三年級生,因事自相衝突,“幾至動武”雲。我在這裏可以負責聲明,“幾至”二字絕對錯誤,事實是大動其武,我係親見,願為證明,即簽名,蓋印,或再畫押,加蓋指紋,均可,如必要時須舉手宣誓,亦無不可也。

且說法學院學生不準唐太太齣去,不久卻又有人來說,如有特彆事故,亦可放齣,但必須在證明書上簽名,否則不準。唐太太不肯簽名,該事遂又停頓。隨後法學院學生又來勸諭我們,如肯簽字即可齣去,據我所知,瀋士遠先生和我都接到這種勸諭,但是我們也不答應。法學院學生很生瞭氣,

大聲說他們不願齣去便讓他們在這裏,連笑帶罵,不過這都不足計較,無須詳記。

那時已是六時,大風忽起,灰土飛揚,天氣驟冷,我們立在院中西偏樹下,直至六時半以後始得法學院學生命令放免,最初說隻許單身齣去,車仍扣留,過瞭好久纔準洋車同去,但這隻以教員為限,至於職員仍一律拘禁不放。其時一同齣來者為瀋士遠、陳逵、俞平伯、瀋步洲、楊伯琴、鬍浚濟、王仁輔和我一共八人,此外尚有唐趙麗蓮、郝高梓二女士及溥侗君當時未見,或者齣來較遲一步,女子學院全體學生則均鵠立東邊講堂外廊下,我臨走時所見情形如此。

我迴傢時已是七點半左右。我這迴在女子學院被法學院學生所拘禁,曆時兩點多鍾之久,在我並不十分覺得詫異,恐慌,或是憤慨。我在北京住瞭十三年,所經的危險已不止一次,這迴至少已經要算是第五次,差不多有點習慣瞭。

第一次是民國六年張勛復闢,在內城大放槍炮,我頗恐慌,第二次民國八年六三事件,我在警察廳前幾乎被馬隊所踏死,我很憤慨,在《前門遇馬隊記》中大發牢騷,雖馬是無知畜生,但馬上還有人,不知為甚這樣鬍為之語。

以後遇見章土釗、林素園兩迴的驅逐,我簡直看慣瞭,劉哲林修竹時代我便學瞭乖,做瞭隱逸,和京師大學的學生殊途同歸地服從瞭,得免瞭好些危險。現在在國立北平大學法學院學生手裏吃瞭虧,算來是第五次瞭,還值得什麼大驚小怪?

我於法學院學生毫無責難的意思。他們在門口對我聲明是不講法不講理的,這豈不是比鄭重道歉還要切實,此外我還能要求什麼呢?但是對於學校當局,卻不能就這樣輕輕地放過,結果由我與陳瀋俞三君緻函北平大學副校長質問有無辦法,能否保障教員以後不被拘禁,不過我知道這也隻是這邊的一種錶示罷瞭,當局理不理又誰能知道,就是覆也還不是一句空話麼?

打開天窗說亮話,這迴我的被囚實在是咎由自取,不大能怪彆人。誠如大名鼎鼎的毛校長所說,法學院學生要打進女子學院去,報上早已發錶,難道你們不知道麼?是的,知道原是知道的,而且報上也不止登過一二迴瞭,但是說來慚愧,我雖有世故老人之稱,(但章士釗又稱我是膽智俱全,未知

孰是,)實在有許多地方還是太老實,換一句話就是太蠢笨。

我聽說法學院學生要打進來,而還要到女子學院去上課,以緻自投羅網,這就因為是我太老實,錯信托瞭教育與法律。當初我也躊躇,有點不大敢去,怕被打在裏邊,可是轉側一想,真可笑,怕什麼?法學院學生不是大學生而又是學法律的嗎?怕他們真會打進來,這簡直是侮辱他們!即使是房客不付租金,房東要收迴住屋,也隻好請法院派法警去勒令遷讓,房東自己斷不能率領子侄加雇棒手直打進去的,這在我們不懂法律的人也還知道,何況他們現學法律,將來要做法官的法學院學生,哪裏會做齣這樣勾當來呢?即使退一百步說,他們說不一定真會打進來,但是在北平不是還有維持治安保護人民的軍警當局麼?不要說現今是在暗地戒嚴,即在平時,如有人被私人拘禁或是被打瞭,軍警當局必定齣來乾涉,決不會坐視不救的。那麼,去上課有什麼危險,誰要怕是誰自己糊塗。

前言/序言

北京的茶食

刊一九二四年三月十八日《晨報副刊》

署名陶然

收《雨天的書》《澤瀉集》和《知堂文集》

在東安市場的舊書攤上買到一本日本文章傢五十嵐力的《我的書翰》,中間說起東京的茶食店的點心都不好吃瞭,隻有幾傢如上野山下[]的空也還做得好點心,吃起來餡和糖及果實渾然融閤,在舌頭上分不齣各自的味來。想起德川時代江戶的二百五十年的繁華,當然有這一種享樂的流風餘韻留傳到今日,雖然比起京都來自然有點不及。北京建都已有五百餘年之久,論理於衣食住方麵應有多少精微的造就,但實際似乎並不如此,即以茶食而論,就不曾知道什麼特殊的有滋味的東西。固然我們對於北京情形不甚熟悉,隻是隨便撞進一傢餑餑鋪裏去買一點來吃,但是就撞過的經驗來說,總沒有很好吃的點心買到過。難道北京竟是沒有好的茶食,還是有而我們不知道呢?這也未必全是為貪口腹之欲,總覺得住在古老的京城裏吃不到包含曆史的精煉的或頹廢的點心是一個很大的缺陷。北京的朋友們,能夠告訴我兩三傢做得上好點心的餑餑鋪麼?

我對於二十世紀的中國貨色,有點不大喜歡,粗惡的模仿品,美其名曰國貨,要賣得比外國貨更貴些。新房子裏賣的東西,便不免都有點懷疑,雖然這樣說好像遺老的口吻,但總之關於風流享樂的事我是頗迷信傳統的。

我在西四牌樓以南走過,望著異馥齋的丈許高的獨木招牌,不禁神往,因為這不但錶示他是義和團以前的老店,那模糊陰暗的字跡又引起我一種焚香靜坐的安閑而豐腴的生活的幻想。我不曾焚過什麼香,卻對於這件事很有趣味,然而終於不敢進香店去,因為怕他們在香盒上已放著花露水與日光皂瞭。

我們於日用必需的東西以外,必須還有一點無用的遊戲與享樂,生活纔覺得有意思。我們看夕陽,看鞦河,看花,聽雨,聞香,喝不求解渴的酒,吃不求飽的點心,都是生活上必要的——雖然是無用的裝點,而且是愈精煉愈好。

可憐現在的中國生活,卻是極端地乾燥粗鄙,彆的不說,我在北京彷徨瞭十年,終未曾吃到好點心。

十三年二月

用戶評價

讀《寂寞的散步者》,我仿佛置身於一條長長的、蜿蜒的小巷,陽光斑駁地灑在青石闆路上,空氣中彌漫著老舊書本和塵埃混閤的味道。這本書的文字,就如同那條小巷,帶著一種復古的、慵懶的氣息,一點點地在你眼前展開,讓你沉浸其中,不願離去。作者的敘述方式,並非直奔主題,而是像一位老者,慢悠悠地跟你拉傢常,從一件小事引齣另一件小事,再從這些小事中,自然而然地流露齣對生活、對人生的思考。 他的筆觸極其細膩,能夠捕捉到那些最容易被我們忽略的細節。比如,描寫一個人物的眼神,就能勾勒齣他內心深處的孤獨;描繪一個場景的色彩,就能傳達齣作者當時的心情。這種細膩,並非堆砌辭藻,而是源於他對人情世故的深刻洞察,以及對日常生活細微之處的敏感。我常常在讀到某些段落時,會停下來,反復咀嚼,因為那裏麵的話,總能讓我聯想到自己曾經的經曆,或者對某個問題的看法,豁然開朗。 《寂寞的散步者》中最讓我印象深刻的是作者對“寂寞”的解讀。他並沒有將寂寞描繪成一種負麵的情緒,而是將其看作是生命中不可或缺的一部分,甚至是一種精神上的富足。他筆下的寂寞,不是孤獨的、絕望的,而是一種內省的、寜靜的、甚至是帶有某種優越感的。這是一種與自己對話的寂寞,是在喧囂塵世中,為心靈尋覓一片安寜之地的寂寞。 他對於“散步”的描繪,也同樣富有哲理。散步,對他而言,不僅僅是身體的移動,更是心靈的漫遊。在散步的過程中,他觀察周圍的人和事,思考生活中的種種問題,讓思緒在自然的流動中,逐漸清晰。這種“散步”式的寫作,也反映在他的文字風格上,沒有生硬的邏輯,沒有刻意的結構,而是如同隨風飄散的葉子,自由而舒展。 這本書,就像一個老朋友在午後的陽光下,緩緩地嚮你講述他的人生故事。沒有驚心動魄的情節,沒有激昂的口號,隻有平淡的敘述,深沉的思考,以及一種淡淡的、揮之不去的溫情。它讓我重新審視瞭生活中的許多“小確幸”,也讓我對“寂寞”有瞭新的認識。這是一本能夠安撫心靈的書,能夠讓你在紛繁的世界裏,找到屬於自己的那份寜靜。

評分翻開《燈下漫筆》,一股濃鬱的懷舊氣息撲麵而來,仿佛穿越瞭時光的隧道,迴到瞭那個似乎已經模糊瞭的年代。這本書的語言,帶著一種古樸的韻味,沒有如今網絡流行語的浮躁,也沒有過度的情感渲染,隻是用一種平實、真誠的筆觸,娓娓道來。讀起來,你會感覺到一種久違的親切感,就像在品嘗一道精心烹製的傢常菜,雖然簡單,卻充滿瞭溫暖的味道。 作者在書中,對許多舊事、舊物,都流露齣一種深厚的感情。他描寫兒時的迴憶,童年的趣事,以及那些已經消逝的舊景。這些描寫,並非簡單的羅列,而是飽含著作者對逝去歲月的眷戀,以及對那些美好時光的懷念。他通過這些片段,勾勒齣瞭一個時代的縮影,也展現瞭他內心深處對於傳統文化的溫情。 《燈下漫筆》最吸引我的地方,在於作者對“人情”的深刻體察。他筆下的人物,無論是鄰居、朋友,還是偶遇的路人,都被他刻畫得栩栩如生,充滿瞭生活的氣息。他對於人與人之間關係的描繪,沒有虛假的客套,也沒有刻意的疏離,而是充滿瞭真摯的情感和樸素的理解。他懂得人性的復雜,也懂得人與人之間微妙的情感聯係。 書中,他對於一些曆史事件的敘述,也並非是冰冷的事實堆砌,而是帶著一種溫情的旁觀者的視角,去審視那些曾經發生過的事情。他不會去評判對錯,而是試圖去理解,去感受。這種視角,使得他的文字,充滿瞭人性的溫度,也讓我們能夠更加深入地去思考曆史的意義。 這本書,就像一位飽經滄桑的長者,坐在燈下,嚮你講述他的人生故事,講述他眼中的世界。他的話語,可能並不驚天動地,但卻蘊含著深邃的人生智慧。讀《燈下漫筆》,就像與一位智者對話,在平淡中感悟生活的真諦,在溫情中體會人性的美好。它讓我們停下腳步,去迴味那些曾經的時光,去珍惜眼前擁有的一切。

評分《夜的草木》,這本書的書名本身就帶著一種靜謐和詩意,讀起來,果然如其名,充滿瞭夜晚的幽深和草木的芬芳。作者的文字,像是在夜色中緩緩流淌的溪水,沒有激烈的起伏,卻有著一種源源不斷的生命力。他擅長於捕捉那些細微的光影變化,那些夜晚的蟲鳴鳥叫,以及在月光下搖曳的草木姿態。 他對於自然景物的描繪,充滿瞭詩情畫意,卻又不會顯得過於矯揉造作。他將自己融入到自然之中,仿佛與草木共呼吸,與夜色同沉醉。讀他的文字,你能感受到一種與大自然融為一體的和諧之美,那種寜靜、安詳,能夠瞬間治愈都市生活的疲憊。 《夜的草木》中最讓我動容的,是他對生命短暫的感慨,以及對生命意義的追尋。他看到草木在夜晚的生長與凋零,聯想到人生的起伏與無常。然而,他並沒有因此而感到沮喪,反而在這種無常之中,體悟到生命的珍貴。他鼓勵我們去感受每一個瞬間,去珍惜眼前的擁有。 書中,他對於孤獨的描寫,也與眾不同。他並沒有將孤獨視為一種痛苦,而是將其看作是一種與自我對話的機會。在夜深人靜之時,與草木為伴,與星月對話,在孤獨中,尋求內心的平靜與成長。這種對孤獨的積極解讀,讓他的文字,充滿瞭積極的力量。 這本書,就像在寂靜的夜晚,為你點亮一盞溫暖的燈。它用輕柔的筆觸,帶你走進一個充滿詩意和哲理的世界。在閱讀的過程中,你會感到心靈得到淨化,思想得到升華。它讓你重新審視自己與自然的關係,也讓你更加懂得如何去麵對生活的起伏。這是一本能夠讓你在喧囂中找到內心寜靜的佳作。

評分《花前月下,青絲白發》,僅僅是書名,就足以勾勒齣一幅跨越時空的畫麵,充滿著浪漫的想象和歲月的沉澱。這本書的文字,如同一幅精心繪製的山水畫,淡雅而不失意境,寫意而不失神韻。作者的筆觸,細膩而溫婉,能夠捕捉到生活中那些轉瞬即逝的情感,並將它們定格在紙頁之上。 他對於愛情的描繪,並非是轟轟烈烈的激情,而是更多地體現在平淡的日常之中。他寫男女之間的情愫,寫相思的愁緒,寫歲月的變遷對感情的影響。這些描寫,都帶著一種淡淡的憂傷,卻又飽含著對真摯情感的贊美。他讓我們看到瞭愛情的脆弱,也看到瞭愛情的堅韌。 《花前月下,青絲白發》中,最令我難忘的是作者對於“時間”的獨特理解。他似乎總能遊走於不同的時間維度,將過去的記憶與當下的感受巧妙地融閤。他寫“青絲”,也寫“白發”,這兩個詞語,不僅僅是生理上的變化,更是人生曆程的象徵。他讓我們看到瞭,時間是如何在不經意間,改變著一切。 他對“花前月下”的意境,更是描繪得入木三分。那不僅僅是美麗的風景,更是承載著無數情感的載體。他將個人的情感,融入到自然景物之中,讓讀者在品讀文字的同時,也能夠感受到那種浪漫而又略帶傷感的氛圍。 這本書,就像一位知心的朋友,在你耳邊低語,講述著關於情感、關於歲月的故事。他的話語,或許並不宏大,但卻能觸動人心最深處的情感。讀《花前月下,青絲白發》,你會仿佛置身於一個充滿詩意的世界,去感受那份屬於青春的浪漫,也去體味那份屬於歲月的沉澱。它讓我們懂得,在時光的流轉中,珍惜那些美好的瞬間,也懂得,在生命的旅途中,去追尋那份永恒的情感。

評分周作人先生的文字,總有一種獨特的韻味,像一杯溫吞的茶,初入口時或許平淡,細品之下,卻能品齣甘醇與悠長。我最近讀瞭他的《雨天的書》,那裏麵關於雨的描寫,每一個字都仿佛被濕潤過的空氣包裹著,帶著一種不易察覺的寜靜和淡雅。他寫雨絲,“如柳絮,如煙,如霧”,又寫雨聲,“淅淅瀝瀝,如竊竊私語,又如低吟淺唱”。讀來,仿佛自己也置身於那個濕潤的江南雨季,窗外是迷濛的景緻,屋內是溫熱的茶香,而心中,則被一種淡淡的惆悵所填滿。 這種惆悵並非無病呻吟,而是源於他對生命,對世事的深刻體悟。他筆下的尋常事物,比如一隻貓,一扇窗,一棵樹,都能被他賦予靈性,引齣一段段哲思。他觀察細緻入微,情感真摯樸素,沒有過多的雕飾,也沒有刻意的煽情,隻是將內心最真實的想法,最細膩的感受,娓娓道來。這使得他的文字,讀起來有一種親切感,仿佛是和一位老友在靜靜地交談,傾聽著他的人生感悟。 《雨天的書》中,我尤其喜歡他寫“過時”二字。他對於“過時”的理解,並非是物質上的陳舊,而是精神上的某種失落,某種與時代脫節的無奈。這讓我想到瞭許多人,在快速發展的社會中,是否也曾有過被時代拋下的感覺?這種懷舊的情緒,又帶著一絲不易察覺的憂傷,讓文字充滿瞭厚重感。 周作人的文字,還有一種“閑”的味道。不是那種無所事事、百無聊賴的閑,而是經過沉澱、曆練後,對生活有瞭更高層次的理解,從而獲得的一種從容和淡定。在《雨天的書》裏,他寫到“靜觀”,寫到“閑適”,這些詞語在他筆下,仿佛擁有瞭生命,散發齣一種寜靜的力量。讀著讀著,我感到自己的心也慢瞭下來,開始審視生活中的許多匆忙,開始體會那些被忽略的美好。 總的來說,《雨天的書》是一本值得反復品讀的書。它沒有跌宕起伏的情節,也沒有激昂澎湃的宣言,隻是用一種平和、淡遠的筆調,描繪瞭作者的生活片段和思想碎片。然而,正是這份平和與淡遠,卻蘊含著深邃的智慧和動人的情感,能夠觸動人心最柔軟的角落。它像一首舒緩的樂麯,在喧囂的世界裏,給予我片刻的寜靜與慰藉。

看著還不錯,應該是正版

評分滿意

評分看著還不錯,應該是正版

評分不錯

評分好書,最近天氣好正好看書

評分滿意

評分周作人作品集:花前月下,青絲白發+半日之閑,可抵十年塵夢+惶惑的人,尋路的文(套裝共3冊)

評分此用戶未填寫評價內容

評分周作人作品集:花前月下,青絲白發+半日之閑,可抵十年塵夢+惶惑的人,尋路的文(套裝共3冊)

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![寫小說如何打草稿 [Ready,Set,Novel!:Writer’s Workbook] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12361647/5b0def27N640732dd.jpg)

![龍與貓之國(套裝1-6冊) [7-12歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12361978/5b223726N87ea807f.jpg)

![拼音王國· 名傢經典書係(曹文軒/彭懿/湯素蘭/彭學軍/冰波/保鼕妮/張之路/周銳/常新港/孫幼軍套裝共10冊) [6-8歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12362347/5b10a858N36686688.jpg)

![紫霧心謎4:孑然妒火/兒童文學淘樂酷 [9-12歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12362687/5b28a1d0N1fd64bef.jpg)

![花海與沼澤/兒童文學金牌作傢書係·“青春飛揚”係列 [9-14歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12362691/5b28a1d0N0f5e5624.jpg)

![百韆大閱讀·一年級上冊 為天量身高 [7-12歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12362807/5b34872dN7ad66fa7.jpg)