具体描述

产品特色

编辑推荐

国人缺乏的不是历史知识,而是历史观点,明确以大历史观为重的史学著作;

现代史学四大家之一吕思勉、北大历史学教授邓之诚、明清史学奠基人孟森、近代史研究开创者蒋廷黻,历史从未这样清晰过;

吕思勉《断代四史》、邓之诚《宋辽金夏元史》、孟森《明史讲义》《清史讲义》、蒋廷黻《中国近代史》,四位史学家的DIAN峰之作;

吕思勉的贯通古今、征引繁富,邓之诚的闻博洽见、提纲挈领,孟森的比勘辨析、老吏断狱,蒋廷黻的论述扼要、眼光远大,每一种不同的治史方法和史学观点,都让人感觉豁然意解、沈疴顿愈;

四位史学大家影响深远,吕思勉的学生包括钱穆、赵元任、黄永年等人;邓之诚门生弟子三千,谭其骧、侯仁之、余英时、周汝昌出其门下;孟森孤峰独出,不仅商鸿逵、吴相湘、郑天挺、王钟翰等亲身受教,黄仁宇、当年明月亦受其遗泽;蒋廷黻作为南开史学的缔造者和清华史学的改革者,学生何炳棣、夏鼐、郭廷以、费正清都成一代大家。

内容简介

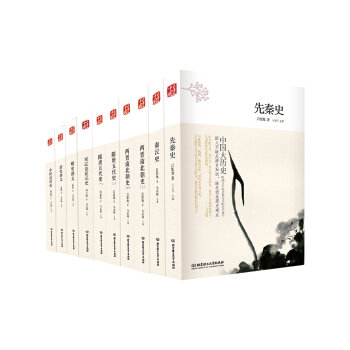

本套《中国大历史》,是精选现代史学四大家之一吕思勉的断代四史(《先秦史》《秦汉史》《两晋南北朝史》《隋唐五代史》),北大历史学教授邓之诚的《宋辽金夏元史》,明清史学奠基人孟森的《明史讲义》《清史讲义》,和近代史研究开创者蒋廷黻的《中国近代史》八部著作编纂而成,每部著作都堪称该历史时期卓著的dian峰之作,八部断代史组成了代表现代史学较高水平的“中国通史”和“中国大历史”。

《中国大历史》旗帜鲜明地主张“国人缺乏的不是历史知识,而是历史观点”“明确以大历史观为重的史学著作”,不仅将较高的学术成果呈现出来,更重要的是将四位史学大家的研究方法和历史观点展示出来。吕思勉的贯通古今、征引繁富,邓之诚的闻博洽见、提纲挈领,孟森的比勘辨析、老吏断狱,蒋廷黻的论述扼要、眼光远大,每一种不同的治史方法和史学观点,都让人感觉豁然意解、沈疴顿愈。通过这套著作,以收读者能够从历史知识的传统教育当中解脱,学习和煅铸自己的史学观点的裨益。

作者简介

吕思勉(1884—1957)

现代史学四大家之一。字诚之,江苏常州人,15 岁入县学,18 岁自学古史典籍;早年执教于常州学堂,负笈从学的就有后来成为文史大家的钱穆、赵元任、黄永年等;后任教于上海光华大学、华东师范大学。

吕思勉读书广博,治学严谨,通贯各时代,周赡各领域,蔚为一代史学宗师,代表著作有《先秦史》《秦汉史》《两晋南北朝史》《隋唐五代史》断代四史,及《白话本国史》《吕著中国通史》《吕思勉读史札记》《中国民族史》《中国制度史》《文字学四种》等。

邓之诚(1887—1960)

字文如,江苏江宁(今南京市)人。先毕业于成都外国语专门学校法文科,后入昆明云南两级师范学堂专攻文史。毕业后,担任《滇报》编辑。1917年应北京大学校长蔡元培之聘,在国史编纂处任民国史纂辑。1921年起先后任北京大学、北平师范大学、北平女子文理学院、辅仁大学、燕京大学史学教授,以潜心教学著书为终生职志。曾培养了一大批文史考古学者,门人弟子号称三千,其成就斐然者有黄现璠、王重民、朱士嘉、谭其骧、王钟翰、周汝昌、侯仁之等。被日本国会图书馆称为“中国通史quanwei”。

一生治学严谨,博闻强识,著述甚丰,代表著作有《中华二千年史》《骨董琐记全编》《桑园读书记》《东京梦华录注》《清诗纪事初编》等。

孟森(1868-1937)

字莼孙,笔名心史,号阳湖孑遗。江苏武进人。早年毕业于江阴南菁书院,嗣留学于日本东京法政大学。归国后,入郑孝胥广西兵备道幕府,参与发起预备立宪公会。1908年,出任《东方杂志》主编。1909年,当选江苏咨议局议员。1912年,被推为共和党干事。1913年,当选国会众议员,又被选为宪法起草委员。1914年,国会解散,逐渐淡出政坛,专心明清史研究。1929年,就聘于南京中央大学历史系,主讲清史课程。1931年,应聘北京大学历史系教授兼主任,讲授满州开国史。

孟森是我国明清史学的奠基人之一,其治史在传统方法上吸收了近代史论研究方法,开创了明清断代史研究之先河;一生著述颇丰,主要著作有《心史丛刊》《满洲开国史讲义》《明史讲义》《清史讲义》《清初三大疑案考实》《明元清系通纪》等。

蒋廷黻(1895-1965)

著名历史学家、外交家。1911年只身赴美求学,获哥伦比亚大学博士学位。1923年回国任南开大学首任历史系主任,与梁启超成为南开大学史学的奠基者。1925调入清华大学任历史系主任之职,在任期间,改革清华大学历史系,建立起全国一流的史学阵营。1935年弃学从政,先后任国民党行政院政务处长、常驻联合国代表、驻美国大使等职,被誉为民国政府“ZUI知外交的人”。1965年病逝于纽约。

蒋廷黻先生研究历史反对“治史书而非史学”的传统方法,采用“重综合、重分析、重整体把握”的新史学方法,并将其引入当时尚属荒漠的近代史领域,从而取得了极大的成就,被视为近代史研究的拓荒者和奠基人。主要代表著作有《近代中国外交史资料选辑》(上、中)《最近三百年东北外患史》《中国与近代世界的大变局》《中国近代史》等。

精彩书评

常州府中学堂诸师长尤为余毕生难忘者,有吕思勉诚之师。

——钱穆

论方面广阔,述作宏富,且能深入为文者,我常推重吕思勉诚之先生、陈垣援庵先生、陈寅恪先生与钱穆宾四先生为前辈史学四大家。

——严耕望

中国通史的写作,到今日为止,出版的书虽不少,但很少能够达到理想的地步……所有的通史,多属千篇一律,彼此抄袭。其中较近理想的,有吕思勉《白话本国史》、周谷城《中国通史》、邓之诚《中华二千年史》、陈恭禄《中国史》、缪凤林《中国通史纲要》、张荫麟《中国史纲》、钱穆《国史大纲》等。

——顾颉刚

清朝初年的文字之狱,到清朝末年才被从新提起。zui起劲的是“南社”里的有几个人,为被害者辑印遗集;还有些留学生,也争从日本撤回文证来。待到孟森的《心史丛刊》出,我们这才明白了较详细的状况。

——鲁 迅

所要求于知识界的,是动态、是入世、是事业、是实物,是书本以外、是主义以外、是文字以外、是“清议”以外,是与小百姓同一呼吸。这种真正的民胞物与、经世致用的精神,才是蒋廷黻的真精神,才是蒋廷黻要求于中国知识分子的真精神。

——李 敖

半个世纪以来,又有几本近代史著作超过了它?当今专为获奖的“皇皇巨著”,通通加起来也不及这本书(指蒋廷黻的《中国近代史》)的分量。

——何炳棣

蒋廷黻先生于近代中国史之科学研究,实与罗先生(罗家伦)同开风气。他为中国近代史建立了一个科学的基础,为旧中国的史学研究带来了新的方法、新的观念,是一个开山的人。

——郭廷以

目录

《中国大历史——先秦史》

《中国大历史——秦汉史》

《中国大历史——两晋南北朝史》(上、下册)

《中国大历史——隋唐五代史》(上、下册)

《中国大历史——宋辽金夏元史》

《中国大历史——明史讲义》

《中国大历史——清史讲义》

《中国大历史——中国近代史》

精彩书摘

第一节?英国请中国订立邦交

在十九世纪以前,中西没有邦交。西洋没有派遣驻华的使节,我们也没有派大使、公使到外国去。此中的缘故是很复杂的。第一,中西相隔很远,交通也不方便。西洋到中国来的船只都是帆船。那时没有苏伊士运河,中西的交通须绕非洲顶南的好望角,从伦敦到广州顶快需三个月。因此商业也不大。西洋人从中国买的货物不外丝、茶及别的奢侈品。我们的经济是自足自给的,用不着任何西洋的出品。所以那时我们的国际贸易总有很大的出超。在这种情形之下,邦交原来可以不必有的。

还有一个缘故,那就是中国不承认别国的平等,西洋人到中国来的,我们总把他们当作琉球人、高丽人看待。他们不来,我们不勉强他们。他们如来,必尊中国为上国而以藩属自居。这个体统问题、仪式问题就成为邦交的大阻碍,“天朝”是绝不肯通融的。中国那时不感觉有联络外邦的必要,并且外夷岂不是蛮貊之邦,不知礼义廉耻,与他们往来有什么好处呢?他们贪利而来,天朝施恩给他们,许他们做买卖,藉以羁縻与抚绥而已。假若他们不安分守己,天朝就要“剿夷”。那时中国不知道有外交,只知道“剿夷”与“抚夷”。政治家分派别,不过是因为有些主张剿,有些主张抚。

那时的通商制度也特别。西洋的商人都限于广州一口。在明末清初的时候,西洋人曾到过漳州、泉州、福州、厦门、宁波、定海各处。后来一则因为事实的不方便,二则因为清廷法令的禁止,就成立了所谓一口通商制度。在广州,外人也是不自由的,夏、秋两季是买卖季,他们可以住在广州的十三行;买卖完了,他们必须到澳门去过冬。十三行是中国政府指定的十三家可以与外国人做买卖的。十三行的行总是十三行的领袖,也是政府的交涉员。所有广州官吏的命令都由行总传给外商;外商上给官吏的呈文也由行总转递。外商到广州照法令不能坐轿,事实上官吏很通融。他们在十三行住的时候,照法令不能随便出游,逢八(那就是初八、十八、二十八)可以由通事领导到河南的“花地”去游一次。他们不能带军器进广州。“夷妇”也不许进去,以防“盘踞之渐”。顶奇怪的禁令是外人不得买中国书,不得学中文。第一个耶稣教传教士马礼逊博士的中文教师,每次去授课的时候,身旁必须随带一只鞋子和一瓶毒药,鞋子表示他是去买鞋子的,不是去教书的,毒药是预备万一官府查出,可以自尽。

那时中国的海关是自主的,朝廷所定的海关税则原来很轻,平均不过百分之四,清政府并不看重那笔海关收入,但是官吏所加的陋规极其繁重,大概连正税要收货价百分之二十。中国法令规定税则应该公开;事实上,官吏绝守秘密,以便随意上下其手。外人每次纳税都经过一种讲价式的交涉,因此很不耐烦。

中国那时对于法权并不看重。在中国境内外国人与外国人的民刑案件,我国官吏不愿过问,那就是说,自动的放弃境内的法权。譬如,乾隆十九年,一个法国人在广州杀了一个英国人,广州的府县最初劝他们自己调解。后因英国坚决要求,官厅始理问。中国与外国人的民事案件总是由双方设法和解,因为双方都怕打官司之苦。倘若中国人杀了外国人,官厅绝不偏袒,总是杀人者抵死,所以外人很满意。只有外国人杀中国人的案子麻烦,中国要求外人交凶抵死,在十八世纪中叶以前,外人遵命者多,以后则拒绝交凶,拒绝接受中国官厅的审理,因为他们觉得中国刑罚太重,审判手续太不高明。

外人最初对于我们的通商制度虽不满意,然而觉得既是中国的定章,只好容忍。到了十八世纪末年(乾隆末年、嘉庆初年)外人的态度就慢慢的变了。这时中国的海外贸易大部分在英国的东印度公司手里。在广州的外人之中,英国已占领了领袖地位。英国此时的工业革命已经起始,昔日的手工业都慢慢的变为机械制造,海外市场在英国的国计民生上一天比一天紧要。中国对通商的限制,英国认为最不利于英国的商业发展。同时英国在印度已战胜了法国,印度半岛全入了英国的掌握。以后再往东亚发展也就更容易了,因为有了印度作发展的根据地。

当时欧洲人把乾隆皇帝作为一个模范的开明君主看。英国人以为在华通商所遇着的困难都是广州地方官吏做出来的。倘若有法能使乾隆知道,他必愿意改革。一七九三年(乾隆五十七年)正是乾隆帝满八十岁的一年,如果英国趁机派使来贺寿,那就能得着一个交涉和促进中英友谊的机会。广州官吏知道乾隆的虚荣心,竭力怂恿英国派使祝寿。于是英国乃派马戛尔尼侯(Lord Macartney)为全权特使来华。

马戛尔尼使节的预备是很费苦心的。特使乘坐头等兵船,并带卫队。送乾隆的礼物都是英国上等的出品,用意不外要中国知道英国是个富强而且文明的国家。英政府给马戛尔尼的训令要他竭力迁就中国的礼俗,惟必须表示中英的平等。交涉的目的有好几个:第一,英国愿派全权大使常驻北京,如中国愿派大使到伦敦去,英廷必以最优之礼款待之;第二,英国希望中国加开通商口岸;第三,英国希望中国有固定的、公开的海关税则;第四,英国希望中国给她一个小岛,可以供英国商人居住及贮货,如同葡萄牙人在澳门一样。在乾隆帝方面,他也十分高兴迎接英国的特使,但是乾隆把他当作一个藩属的贡使看待,要他行跪拜礼。马戛尔尼最初不答应,后来有条件的答应。他的条件是:将来中国派使到伦敦去的时候,也必须向英王行跪拜礼;或是中国派员向他所带来的英王的画像行跪拜答礼。他的目的不外要表示中英的平等。中国不接受他的条件,也就拒绝行跪拜礼。乾隆帝很不快乐,接见以后,就要他离京回国。至于马戛尔尼所提出的要求,中国都拒绝了。那次英国和平的交涉要算完全失败了。

十八世纪末年和十九世纪初年,欧洲正闹法兰西革命和拿破仑战争,英国无暇顾及远东商业的发展。等到战事完了,英国遂派第二次的使节来华,其目的大致与第一次同。但是嘉庆给英使的待遇远不及乾隆,所以英使不但外交失败,并且私人对我的感情也不好。

英国有了这两次的失败,知道和平交涉的路走不通。

中西的关系是特别的。在鸦片战争以前,我们不肯给外国平等待遇;在以后,他们不肯给我们平等待遇。

到了十九世纪,我们只能在国际生活中找出路,但是嘉庆、道光、咸丰年间的中国人,不分汉、满,仍图闭关自守,要维持历代在东方世界的光荣地位,根本否认那个日益强盛的西方世界。我们倘若大胆的踏进大世界的生活,我们需要高度的改革,不然,我们就不能与列强竞争。但是我们有与外人并驾齐驱的人力物力,只要我们有此决心,我们可以在十九世纪的大世界上得着更光荣的地位。我们研究我民族的近代史,必须了解近代的邦交是我们的大困难,也是我们的大机会。

用户评价

这套书的阅读体验,很大程度上归功于它的多卷本设计。十册的体量,让作者有足够的空间去细致铺陈每一个历史阶段,避免了那种“蜻蜓点水”的肤浅叙述。我个人最花时间细读的是关于明清社会变迁的那几册。作者对“内卷化”现象的早期萌芽的分析,真是入木三分,让我对当下社会的一些困境有了历史的参照系。它没有将历史简单地划分为“盛世”与“乱世”,而是着重展现了不同历史阶段的内在张力与复杂性。每翻完一册,都有种意犹未尽的感觉,但同时,又清晰地看到历史长河向前推进的巨大动力。这种节奏感把握得恰到好处,让人既能享受阅读的乐趣,又能感受到知识累积的满足感。这绝对是我近年来阅读过的最值得推荐的一套关于中国历史的著作,它拓展了我的视野,深化了我的理解。

评分说实话,我一开始是被朋友安利的,当时还带着点怀疑,毕竟市面上“XX大历史”的招牌太多了。但是,当我真正开始阅读后,那种扑面而来的“专业性”和“可靠性”是其他很多通俗读物无法比拟的。作者显然是下了大功夫去梳理和整合各种考古发现、文献记载乃至最新的学术研究成果。在谈及先秦时期的社会结构变化时,那种逻辑推演的严密性,让我这个学过一点社会科学的人都感到叹服。它不像某些“大历史”那样为了追求故事性而牺牲了严谨性,相反,它的严谨是以一种非常优雅的方式呈现出来的。读这本书,我感觉自己像是在一位博学多识的大学教授身边,他不仅知道答案,更知道如何引导你一步步接近答案。对于想要系统性、科学性地构建中国历史框架的读者来说,这套书的价值是无法估量的。它提供了一个扎实可靠的基石。

评分与其他几套我收藏的通史相比,这套书在史料的取舍和侧重点上显示出了极高的智慧。很多同类书籍在讲到某些朝代时,会陷入对某一事件或某位皇帝的过度聚焦,导致其他重要文化或制度的演变被边缘化。但在这套书里,我明显感觉到了一种平衡的艺术。比如,书中对宋代理学的探讨,篇幅适中但论述深入,将复杂的哲学思想用清晰的逻辑链条梳理得井井有条,这对理解后世中国思想走向至关重要。再者,作者对于“连续性”和“断裂性”的把握非常精准。他总能巧妙地指出,哪些传统是绵延不绝的,哪些变革又是彻底颠覆性的,这对于构建一个完整而有层次的历史观至关重要。我特别喜欢它在章节结尾处设置的那些总结性思考,往往能把我带入更深层次的反思,让我开始思考历史的规律和现代的对应。这不是一本“看完就忘”的书,而是那种需要反复咀嚼、常翻常新的佳作。

评分这套书的装帧实在是太精美了,厚实的纸张,沉甸甸的拿在手里就觉得很有分量。我一直对历史很有兴趣,但市面上的很多通史读起来都像在背年表,枯燥乏味,让人提不起精神。这本《中国大历史》的书名听起来就很大气,但拿到手才发现,它真的做到了“大”。作者的叙事视角非常宏大,从遥远的史前时代一直讲到现在,中间穿插了大量的社会、文化、思想的演变,让人感觉不是在读历史书,而是在进行一场跨越千年的思想漫步。尤其欣赏作者对一些关键历史节点的解读,他总能提供一个不同于传统教科书的全新视角,比如他对魏晋风度的描述,细腻入微,让人能真切感受到那个时代士人的复杂心境。而且,书里配的插图和地图也很有讲究,绝非那种应付了事的粗糙印刷,很多细节都值得细细品味。读完第一卷,我就迫不及待地想立刻翻开下一卷,感觉自己好像被拉入了一个个鲜活的历史场景中,而不是被动地接受知识灌输。这种阅读体验,绝对是沉浸式的。

评分我原本以为这会是一本非常学术化、晦涩难懂的历史著作,毕竟“大历史”这个词本身就带着一种严肃的距离感。然而,阅读的过程却出乎意料地流畅和引人入胜。作者的文笔极其老练,他懂得如何平衡史实的准确性与叙事的文学性。他没有堆砌拗口的术语,而是用一种非常口语化、却又不失深度的语言来构建历史的脉络。读到关于唐代商业贸易那几章时,我仿佛能闻到长安城里胡姬酒肆的香气,听到市井间的喧哗声,这种画面感极强。更让我惊喜的是,这本书对“人”的刻画非常到位。它不仅仅关注帝王将相的功过是非,更深入到普通民众的生活状态、他们的信仰、他们的喜怒哀乐。这种微观的切入点,使得宏大的历史叙事不再是冰冷的骨架,而是充满了血肉和温度。对我这个业余历史爱好者来说,这简直是打开了一扇全新的窗户,让我对我们民族的过去产生了更深层次的情感连接。

评分活动价格很划算,挺不错的。内容偏文言文,不是很适合文言能力差的人。作为辅助材料很不错。

评分618大促还能这么快送来,真的是太赞了!书还没看,先好评!

评分゛゛ \ /゛゛

评分《中国大历史——明史讲义》

评分本套《中国大历史》,是精选现代史学四大家之一吕思勉的断代四史(《先秦史》《秦汉史》《两晋南北朝史》《隋唐五代史》),北大历史学教授邓之诚的《宋辽金夏元史》,明清史学*一人孟森的《明史讲义》《清史讲义》,和近代史研究开创者蒋廷黻的《中国近代史》八部著作编纂而成,每部著作都堪称该历史时期卓著之作,八部断代史组成了代表现代史学高水平的“中国通史”和“中国大历史”。

评分四位史学大家影响深远,吕思勉的学生包括钱穆、赵元任、黄永年等人;邓之诚门生弟子三千,谭其骧、侯仁之、余英时、周汝昌出其门下;孟森孤峰独出,不仅商鸿逵、吴相湘、郑天挺、王钟翰等亲身受教,黄仁宇、当年明月亦受其遗泽;蒋廷黻作为南开史学的缔造者和清华史学的改革者,学生何炳棣、夏鼐、郭廷以、费正清都成一代大家。

评分《中国大历史——隋唐五代史》(上、下册)

评分都是大师,京东618就是给力,期待(?˙ー˙?)

评分四位史学大家影响深远,吕思勉的学生包括钱穆、赵元任、黄永年等人;邓之诚门生弟子三千,谭其骧、侯仁之、余英时、周汝昌出其门下;孟森孤峰独出,不仅商鸿逵、吴相湘、郑天挺、王钟翰等亲身受教,黄仁宇、当年明月亦受其遗泽;蒋廷黻作为南开史学的缔造者和清华史学的改革者,学生何炳棣、夏鼐、郭廷以、费正清都成一代大家。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有