具体描述

编辑推荐

适读人群 :美学、艺术爱好者,艺术类各专业师生为什么毕加索把人画得怪模怪样?为什么有些看起来并不漂亮的绘画作品却在美术史上占有一席之地?要解开心中的疑惑,必须走进历史,从历史中探寻绘画艺术的来龙去脉,用科学的眼睛去发现绘画艺术之美。物理学家李政道指出:“科学和艺术是不可分割的, 就像一枚硬币的两面。它们共同的基础是人类的创造力。”作者显然深谙这一道理。在用透视学、解剖学、心理学等“理性”思维解读历代经典艺术作品之后,书稿最终还是回归本真:像孩童一般保持同情心和好奇心,这是想象力和创造力的本源,唯其如此,才能诞生更多伟大的艺术作品。

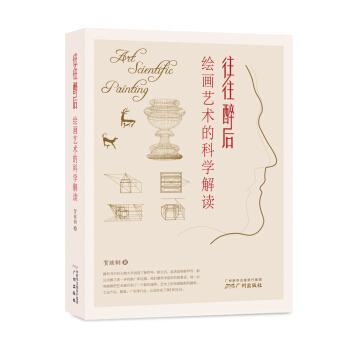

内容简介

《往往醉后——绘画艺术的科学解读》对东西方绘画艺术的发展史进行了一次梳理,站在科学的角度,运用透视学、艺术解剖学、色彩学、心理学、绘画和摄影技艺等阐述古今中外的绘画艺术的发展变化,并对经典画作进行分析和解构。用轻松和通俗的语言,让读者对绘画艺术史有了一个整体了解。书稿收录了大量经典画作和摄影作品,读者可从中习得鉴赏画作、提高绘画技艺的方式方法。

作者简介

贺继钢,男,广东工业大学艺术与设计学院副教授,从事工程图学、计算机和艺术史等相关课程的教学。

内页插图

目录

1 绘画的起源 / 001

1.1 史前时代的图画 / 002

1.2 古人为何作画 / 010

1.3 古人如何作画 / 015

2 相映成趣——儿童画家与古今大师 / 023

2.1 画为心声 / 024

2.2 失调的比例 / 026

2.3 程式——绘画的基础 / 028

2.4 可见与不可见 / 034

2.5 左顾右盼与目不转睛 / 038

2.6 所知、所见与所想 / 044

2.7 似与不似 / 049

3 西方的画匠——从古希腊到中世纪 / 057

3.1 黄金时代 / 058

3.2 中世纪的绘画 / 072

3.3 新时代最初的画家 / 085

4 西方的画匠——从文艺复兴到近代 / 095

4.1 理性的光辉——线性透视 / 096

4.2 巨匠的杰作 / 108

4.3 天上的爱与人间的爱 / 120

4.4 革命的世纪 / 129

5 东方的画师——从先秦到五代 / 145

5.1 先秦与两汉——存形莫善于画 / 146

5.2 魏晋南北朝——凡人、神仙和菩萨 / 153

5.3 隋唐五代——山水人物平分秋色 / 166

6 东方的艺术家——从北宋到现代 / 183

6.1 南北两宋——渐悟与顿悟 / 184

6.2 元明两朝——似花还似非花 / 201

6.3 清代以后——中西画学的碰撞 / 219

7 摄影与绘画的互动 / 241

7.1 君子善假于物 / 242

7.2 摄影——用光线绘画 / 252

7.3 可惜我的眼睛不是镜头 / 274

8 西方近现代绘画艺术源流 / 289

8.1 其来有自的印象 / 290

8.2 乱花渐欲迷人眼 / 312

后记 我为什么写这本书 / 342

精彩书摘

东西方的画家都拥有非凡的艺术才华,他们有许多艺术理念是相通,甚至是相同的,而中国画和西洋画却像筷子跟刀叉一样明显不同。这种差异产生的原因,如果只从艺术这个圈子里去找,那就会“不识庐山真面目”,跳出这个圈子,则豁然开朗。

一方面西方有《几何原本》,中国有《九章算术》。几何的核心是逻辑,算术注重实用。在欧氏几何的基础上,建筑师布鲁内莱斯基创建了线性透视法。中国人烧瓷器炉火纯青,西方人的玻璃工艺出神入化。没有玻璃,便不会有透镜、暗箱和照相机。中国人自古就讲究笔墨纸砚,西方人从15世纪开始研究油画颜料,研究色彩。科学技术基础的不同,决定了画家选择不同的形式、方法和材料,来实现他们的艺术构想。另一方面,东西方绘画艺术与科技融合的程度不同、科技发展的快慢,也导致了东方绘画艺术的发展变化比较缓慢,而西方绘画艺术的发展变化比较急遽,形式也更加多种多样。东西方的艺术虽然有不同的表现形式,艺术家却有相同的艺术追求,都是追求自然之美和人性之美。

当抽象绘画等现代艺术红火的时候,以创作插图为主的美国画家洛克威尔有些坐不住了。画画是画家谋生的主要手段。君子爱财,取之有道。为了拓展生财之道,洛克威尔前往现代艺术之都法国巴黎,尝试了几个月的现代绘画艺术。或许是现代艺术与他的气质不合,或许是发现老本行老客户更靠谱,最后,他还是保持了原来的写实风格。图8-38是他在1962年创作的《鉴赏家》。

《鉴赏家》又译为《欣赏》。它以写实的风格描绘了一个观众正在欣赏一幅抽象画。大多数人能够接受并欣赏布格罗、洛克威尔的画,却难以理解立体派、抽象派和抽象表现主义等现代绘画。在艺术史上的重要性,布格罗、洛克威尔却无法与本章介绍的其他画家相提并论。那些画家都是美术史教科书中的人物。

教科书中的人物大多创造了新符号、新公式,或者是将新符号、新公式做了进一步的推广和完善。他们像科学前沿的探索者,每一点突破都把艺术提升到了一个新的境界。艺术上的突破辐射到建筑、工业产品、服装、广告等行业,从而改变了我们的生活。只要看看今天的建筑物、工业产品、服装、广告,再看看一百年前,甚至是30年前,类似的东西(或这些东西的照片),谁都会有恍若隔世之感。功能和性能方面的提高主要得益于科技进步,造型和色彩方面的改变主要是艺术家的功劳。

近现代艺术是艺术家推陈出新的成果。推陈出新只是艺术家创新时的工作方式,并不意味着传统的绘画艺术已经失去了存在的意义。环肥燕瘦,各擅其美,“任何一种风格都可能达到艺术的完美境界”。

“不忘初心,方得始终。”

回到起点,解衣般礴,做一个赤裸身体、元气淋漓的孩子。孩子都有同情心和好奇心。有同情心才会有爱,有好奇心才会有想象力。德拉克罗瓦、凡·高和爱因斯坦都认为,想象力比知识重要得多。知识是人类已经了解的东西,是过去的东西,没有想象力便不可能有创造,也就不会产生新的知识。艺术之子凡·高说:“艺术家这个词的意思是,‘我探索,我奋斗,我无条件地献身艺术事业’与‘我已经了解它,我已经找到它’的说法恰巧相反。”

前言/序言

画家傅抱石每当画出称心的作品,便盖上自刻的闲章“往往醉后”。心理学家吉尔福德认为,创造性思维的核心和本质是发散性思维。醉后的大脑处于无拘无束的状态,精神较为亢奋,非常有利于发散性思维。历史上许多画家的得意之作,往往产生于醉后。这个醉,不只是酒醉的醉,更是沉醉的醉。伟大的画家,无一不是长期沉醉于艺术创作之中。

为什么毕加索把人画得怪模怪样?为什么有些看起来并不漂亮的绘画作品却在美术史上占有一席之地?要解开心中的疑惑,必需走进历史,从历史中探寻绘画艺术的来龙去脉。以科学的视角来解读绘画艺术,是由笔者的专业背景决定的。笔者所学的专业是金属材料学(本科)和计算机图形学(研究生),是先学习了科学史和数学史之后,才学习的艺术史和绘画史。

科学技术中的透视学、解剖学和色彩学是绘画艺术的三大科学基础。

15世纪初,意大利建筑师布鲁内莱斯基发明的线性透视法,以及15世纪末开始逐渐积累的人体解剖学知识,成就了西方古典绘画艺术的辉煌。1687年,牛顿发表的《自然哲学的数学原理》是近代科学的数学基础。艺术家运用透视学和解剖学,科学家运用数学,在古典艺术和近代科学领域分别取得了看起来十分完美的成果。在相当长的时间里,人们认为人类已经找到了艺术创作和科学研究的终极解决方案,套用苏轼的话,就是“古今之变,天下之能事毕矣”。

科学史家丹皮尔说:“现在我们晓得,物理科学的根本概念都是我们的心灵所形成的一些抽象概念,目的在于给表面上一团混乱的现象带来秩序和简单性。因此,通过科学走向实在,就只能得到实在的几个不同方面,就只能得到用简单化了的线条绘成的图画,而不能得到实在自身。”(《科学史:及其与哲学和宗教的关系》,商务印书馆,1975年版)

随着科学和艺术的不断发展,人们知道了两点之间的直线距离并不一定最短,也不再满足于线性透视这个把视觉现象简单化了的几何模型。到了19世纪,色彩学家告诉人们,在绿光照射下,红苹果会变成黑苹果。也正是在这个时候,印象派绘画诞生了,从而衍生出众多强调色彩表现,以及在不同程度上脱离具象的近现代艺术流派,其中包括以毕加索为代表的立体派。有些看起来并不咋样的绘画作品为何如此出名?原因在于,画家能否在美术史上留下姓名,不在于他画得是否漂亮,而在于他的作品中是否有新的东西。西方现代艺术家马蒂斯认为:“一位艺术家的重要性由他引入造型语言中的新符号的数量来衡量。”(《马蒂斯艺术全集》,金城出版社,2013年版)正如一个科学家的重要性不是看他能否熟练掌握和运用已知的定理和公式,而是看他是否创造了新的定理和公式。

笔者尝试着把透视学、艺术解剖学、色彩学和心理学等科学理论与美术和历史等知识结合起来,以科学的方式解读绘画艺术。因为涉及的知识面广,书中难免会有错漏,敬请读者批评指正。

两年前,笔者与广州出版社达成了出版意向。两年多来,在撰写、修改书稿的过程中,出版社的领导和编辑校对人员提出了许多建设性的意见。在此衷心地表示感谢,同时也感谢美编和其他工作人员。

这本书好不好读者说了算。笔者以为它多少具有一些商家所说的“差异竞争优势”,在内容的整合和编排上,与目前市面上的美术史、摄影史书籍有一些不一样的地方。希望本书能够给读者些许的启发。至少,能让读者从中读到一些具有内在逻辑关系的画史资料。

用户评价

这是一本让我沉思良久的书。作者并没有刻意去营造跌宕起伏的情节,而是将目光聚焦在人物的内心世界,用一种极其细腻的笔触,展现了他们在人生旅途中所经历的迷茫、挣扎与成长。我被书中那些饱经风霜的人物所打动,他们的人生并非一帆风顺,但也正是这些经历,让他们变得更加坚韧,更加懂得珍惜。我尤其喜欢书中关于“孤独”的描写,它并没有用一种悲观的眼光去看待孤独,而是展现了孤独中的宁静与力量。读完这本书,我对自己的人生有了新的认识,我开始明白,生命的意义,不在于追求表面的繁华,而在于内心的充实。而且,书中对于人性的探讨也十分深刻,那些善与恶的交织,那些光明与黑暗的碰撞,都被描绘得淋漓尽致。我从中看到了人性的复杂与矛盾。

评分这绝对是一本值得反复品读的书。作者的叙事功力毋庸置疑,他能够将看似平淡的生活片段,写出荡气回肠的史诗感。我被书中描绘的每一个人物都深深吸引,他们不再是纸上的符号,而是活生生的人,有着自己的喜怒哀乐,有着自己的爱恨情仇。我特别喜欢书中关于“坚持”的描写,它并没有用一种煽情的方式去歌颂坚持,而是用一种朴实无华的语言,展现了坚持背后所付出的代价和所收获的成长。我常常会因为书中某个角色的坚持而感到振奋,也因为他们的遭遇而感到惋惜。这本书让我明白,人生的意义,不仅仅在于成功的喜悦,更在于奋斗的过程。而且,书中对于人际关系的刻画也十分精彩,那些复杂而微妙的情感纠葛,那些难以言说的情谊,都被描绘得入木三分。我从中看到了友谊的珍贵,看到了亲情的羁绊,也看到了爱情的甜蜜与苦涩。读这本书,就像是在品味一杯醇厚的佳酿,越品越有味。

评分《往往醉后》这本书,与其说是一本小说,不如说是一场关于人生的沉思。作者并没有刻意去构建一个复杂曲折的情节,而是将目光聚焦在生活中那些最平凡、最琐碎的片段,却在这些片段中挖掘出了人性的深度和复杂性。我常常被书中的一些对话所打动,那些看似不经意的一两句话,却蕴含着丰富的情感和深刻的哲理。作者非常擅长通过人物的对话来展现他们的性格和关系,有时候,两个人之间的沉默,比滔滔不绝的言语更能说明问题。我印象最深刻的是书中关于“遗憾”的描写,它并没有用一种批判的眼光去看待遗憾,而是以一种包容的态度,告诉我们,遗憾也是人生的一部分,是成长留下的痕迹。读完这本书,我好像对自己过往的经历有了一个新的认识,那些曾经让我耿耿于怀的事情,似乎也变得不那么重要了。我开始反思,生命中真正重要的东西是什么?是那些轰轰烈烈的成就,还是那些温暖人心的瞬间?这本书让我更加珍视生命中的每一个当下,也更加懂得如何去面对那些不完美。

评分我不得不说,这本书的立意非常深远。作者通过描绘不同人物在特定环境下所展现出的不同反应,深刻地探讨了人性的脆弱与坚韧。读这本书的时候,我常常会陷入一种思考:如果换做是我,我会怎么做?这种代入感非常强,让我不仅仅是一个旁观者,更是参与者。书中关于“选择”与“命运”的辩证关系,也给我留下了深刻的印象。我们是否真的能够掌握自己的命运,还是说我们的一切都只是被某种看不见的力量所安排?作者并没有给出一个明确的答案,而是将这个问题抛给了读者,让我们自己去寻找答案。我喜欢这种开放式的结局,它给了读者很大的想象空间,也让我们在合上书本之后,依然能够继续思考。而且,这本书的细节处理得非常到位,每一个场景的切换,每一个人物的出现,都显得那么自然而然,仿佛一切本该如此。我尤其欣赏作者在描写人物内心挣扎时的笔触,那些细微的情感波动,那些潜藏在心底的渴望,都被描绘得淋漓尽致,让人感同身受。读这本书,就像是在进行一次心灵的洗礼,它让我们更加了解自己,也更加了解我们所处的世界。

评分这本书的结构和叙事方式,简直堪称一绝。作者巧妙地运用了多线叙事,将几个看似无关的故事巧妙地串联在一起,却又在某个不经意的节点,展现出它们之间千丝万缕的联系。这种“蝴蝶效应”般的叙事手法,让我惊叹不已。我一开始还会努力去记清楚每一个人物的名字和他们的故事,但随着阅读的深入,我发现自己渐渐沉浸在了故事的洪流中,不再纠结于细节,而是感受着整体的氛围和情绪。书中的每一个场景都描绘得非常生动,无论是繁华都市的喧嚣,还是静谧乡村的安宁,亦或是人物内心的波澜壮阔,都仿佛就在眼前。我尤其对作者在描绘人物心理活动时的笔触印象深刻,那些细腻入微的心理描写,让人物的形象更加立体饱满,也让读者能够更深入地理解他们的动机和行为。有时候,我会因为一个角色的遭遇而感到心痛,又会在另一个角色的身上看到希望。这种情感的起伏,让阅读的过程充满了戏剧性。而且,这本书的节奏把握得非常好,有令人屏息的紧张时刻,也有舒缓悠长的沉思片段,张弛有度,让人欲罢不能。我常常会在读到精彩处时,忍不住停下来,回味作者是如何一步步将故事推向高潮的。这种阅读体验,是一种纯粹的享受。

评分这本书的书写方式,非常具有感染力。作者以一种近乎诗意的语言,描绘了生命中那些最纯粹的情感,那些最真实的体验。我被书中那些在平凡生活中闪耀着人性光辉的人物所吸引,他们或许没有轰轰烈烈的壮举,但却用自己的方式,温暖着这个世界。我尤其喜欢书中关于“相遇”的描写,它并没有用一种浪漫的方式去刻画相遇,而是展现了相遇中的偶然与必然,以及相遇所带来的深刻影响。读完这本书,我对生命的理解有了新的维度,我开始明白,生命的意义,不在于追求某种宏大的目标,而在于感受那些细微的美好。而且,书中对于生活的观察也十分敏锐,那些被我们忽略的日常,在作者的笔下,都充满了诗意。我常常会在阅读的时候,被那些平凡的场景所打动。

评分《往往醉后》这本书,我真的已经翻来覆去读了好几遍了,每次都能从中发现新的东西。初读的时候,就被它那种娓娓道来的叙事方式深深吸引了,仿佛作者就坐在我对面,用最真挚的语言讲述着那些发生或即将发生的故事。故事中的人物,他们的喜怒哀乐,他们的挣扎与选择,都那么真实,那么触动人心。我常常会代入其中一个角色,去感受他们的心境,去思考他们为什么会做出那样的决定。尤其是一些细节的描写,比如一个眼神,一个微小的动作,却能勾勒出人物内心复杂的情感世界,这让我觉得作者对人性的洞察力是多么的深刻。而且,这本书的语言风格也十分独特,它不是那种华丽辞藻堆砌的文字,而是朴实无华,却又充满力量,每一个字都像是经过千锤百炼,精准地落在了最恰当的位置。读起来,你会感觉像是和一位老朋友在聊天,听他讲述那些关于人生、关于情感、关于成长的故事,没有说教,没有鸡汤,只有满满的共鸣和思考。我特别喜欢书里关于“选择”的探讨,在人生的岔路口,我们往往会因为各种原因做出不同的选择,而这些选择,又会引领我们走向截然不同的人生轨迹。作者通过书中的人物,将这种选择的纠结、挣扎以及最终的承担,都描绘得淋漓尽致,让人在阅读的同时,也不禁审视自己的人生。这本书就像一面镜子,照出了我们内心深处的渴望和恐惧,也让我们更加明白,生命的意义,或许就在于那些我们敢于面对的挑战和选择。

评分这本书的书写风格非常独特,它有一种淡淡的忧伤,但又不失温暖。作者以一种近乎白描的手法,勾勒出了人物的内心世界,那些无法言说的痛苦,那些深埋心底的渴望,都被展现得淋漓尽致。我被书中那些饱经沧桑的人物所吸引,他们经历了人生的风风雨雨,但依然保持着对生活的热爱。我尤其喜欢书中关于“回忆”的描写,它并没有用一种怀旧的口吻去歌颂过去,而是以一种审视的眼光,让我们去理解,回忆是如何塑造了现在的我们。读完这本书,我对自己过往的经历有了一种新的认识,我开始明白,那些曾经让我们痛苦的经历,或许也是我们成长的催化剂。而且,书中对于情感的刻画也十分细腻,那些难以言说的情愫,那些欲语还止的爱恋,都被描绘得入木三分。我从中看到了人性的复杂与美好。

评分《往往醉后》这本书,与其说是在讲故事,不如说是在探讨一种生活哲学。作者以一种极其平和的笔触,描绘了生命中那些无法回避的痛苦与无奈,但同时,也展现了人们在困境中依然能够保持的希望与力量。我被书中那些坚韧不拔的人物所打动,他们在生活的重压下,依然能够选择微笑,选择前行。这种力量,不是来自于天生的幸运,而是来自于内心的强大。我尤其喜欢书中关于“释怀”的描写,它并没有用一种简单的方式去告诉我们要放下,而是通过人物的经历,让我们体会到,释怀是一个漫长而艰难的过程,它需要时间的沉淀,需要内心的成长。读完这本书,我对自己的人生有了一种新的感悟,我开始明白,生命的意义,不在于追求完美,而在于拥抱不完美。而且,书中对于生活细节的描写也十分生动,那些平凡的日常,在作者的笔下,都散发着迷人的光彩。我常常会在阅读的时候,被那些细小的美好所感动。

评分《往往醉后》这本书,对我来说,就像是一次心灵的旅行。作者以一种极其平和的笔触,描绘了生命中那些无法回避的遗憾与错过,但同时,也展现了人们在失落中依然能够找到的希望与力量。我被书中那些在逆境中依然选择坚守的人物所打动,他们的人生或许并不圆满,但也正是这些不圆满,让他们更加懂得生命的珍贵。我尤其喜欢书中关于“告别”的描写,它并没有用一种伤感的方式去刻画告别,而是展现了告别中的成长与释然。读完这本书,我对自己过往的经历有了新的感悟,我开始明白,生命的意义,不在于拥有一切,而在于懂得放下。而且,书中对于情感的刻画也十分真挚,那些深埋心底的爱恋,那些欲言又止的情感,都被描绘得入木三分。我从中看到了人性的温暖与脆弱。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![一支笔的超可爱生活绘 [日] Kamo ,张艳辉 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/1664871215/5a222a32Nd749ac53.jpg)