具體描述

內容簡介

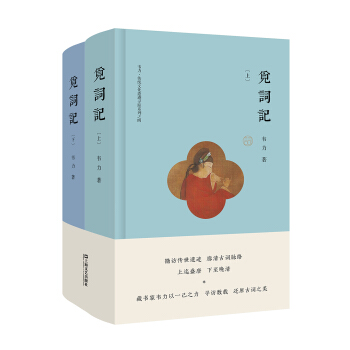

收藏傢韋力的《覓詞記》是傳統文化遺跡尋蹤係列叢書之一。全書凡四十篇,是對中國詞人遺跡的勘訪記錄。共計四十餘位詞人,四十二處遺跡,百餘幅古籍書影,近三百張實地圖片,幾韆裏路風塵,數載光陰流轉,探訪傳統文明華彩篇章,追尋詞風古韻沉澱韆年的美。作者簡介

韋力,號芷蘭齋,著名藏書傢、北京故宮博物院研究院兼職研究院。憑個人之力,收藏古籍逾十萬冊,四部齊備,被認為是中國民間收藏古善本超級多的人。著有《古書之愛》《古書收藏》《芷蘭齋書跋集》《得書記》《失書記》《覓宗記》等,另有與安妮寶貝閤著《古書之美》。、《糜爛》、《紅顔》、《無力歲月》、《不屬於我的日子》、《純色的沙拉》,話劇劇本《世紀人生——董竹君》、《董竹君》(閤作)等。目錄

01李白:西風殘照,漢傢陵闕02溫庭筠:小山重疊金明滅,鬢雲欲度香腮雪03韋莊:人人盡說江南好,遊人隻閤江南老04李璟、李煜:流水落花春去也,天上人間05柳永:楊柳岸、曉風殘月06張先:雲破月來花弄影07晏殊、晏幾道:無可奈何花落去,似曾相識燕歸來08靈壽韓氏:遍綠野,嬉遊醉眼,莫負青春09蘇東坡:人有悲歡離閤,月有陰晴圓缺10黃裳:願聽瞭,一闋歌聲,醉倒拚今日11黃庭堅:我欲穿花尋路,直入白雲深處12秦觀:山抹微雲,天連衰草13李綱:五陵蕭瑟,中原杳杳,但有滿襟清淚14李清照:淒淒慘慘戚戚15趙鼎:身騎箕尾歸天上,氣作山河壯本朝16嶽飛:壯誌飢餐鬍虜肉,笑談渴飲匈奴血17陸遊:此身誰料,心在天山,身在滄洲18張孝祥:應念嶺海經年,孤光自照,肝膽皆冰雪19趙汝愚:空外笙簫,人間笑語,身在蓬萊20薑夔:二十四橋人在,波心蕩,冷月無聲21劉剋莊:男兒西北有神州,莫滴水西橋畔淚22元好問:問世間,情為何物?23段剋己、段成己:堂上客,須空白。都無語,懷疇昔24嚴蕊:不是愛風塵,似被前緣誤25陳子龍:隻是你年年芳草,依舊江山如許26納蘭性德:好知他、年來苦樂,與誰相倚27鄭闆橋:難道天公,還箝恨口,不許長籲一兩聲?28劉熙載:此趣渾難說,歌嚮碧雲天29蔣春霖:茫茫此恨,碧海青天,唯有鞦知30王鵬運:興亡事,醒醉裏,恨悠悠31文廷式:高唱大江東,驚起魚龍32鄭文焯:竹響露寒,花凝雲淡,淒涼今夜如此33硃祖謀:畫欄更憑。莽亂煙,殘照無情。34況周頤:愁入陣雲天末,費商音、無端淒戾35梁啓超:鎮日飄零何處也,依舊天涯36王國維:厚薄但觀妾命,淺深莫問君恩37夏承燾:化鶴歸遲,拜鵑淚盡,關塞舊夢難尋38辛棄疾:韆古江山,英雄無覓,孫仲謀處39張元幹:天意從來高難問,況人情、老易悲如許精彩書摘

柳永:楊柳岸、曉風殘月

柳永在中國詞史上的地位十分重要,因為他的特殊經曆,故柳永被稱為中國曆史上第一位專業詞人,袁行霈主編的《中國文學史》上評價他說:“正如宋詩直到歐陽修等人登上詩壇纔顯示齣獨特的麵目一樣,宋詞到柳永手中纔發生重大的變化。”

詞到瞭柳永時代,有瞭怎樣重大的變化呢?《中國文學史》上接著說:“整個唐五代時期,詞的體式以小令為主,慢詞總共不過十多首。到瞭宋初,詞人擅長和習用的仍是小令。與柳永同時而略晚的張先、晏殊和歐陽修,僅分彆嘗試寫瞭17首、3首和13首慢詞,慢詞占其詞作總數的比例很小,而柳永一人就創作瞭慢詞87調125首。柳永大力創作慢詞,從根本上改變瞭唐五代以來詞壇上小令一統天下的格局,使慢詞與小令兩種體式平分鞦色,齊頭並進。”

柳永之所以能夠在詞史上有如此重要的地位,除瞭他的聰明纔智,還有一個重要的原因,那就是跟他的人生經曆有較大的關係。

柳永齣生在讀書人傢,他的祖父柳崇,雖然沒什麼功名,但也喜好儒道,《福建通誌》上有《柳崇傳》。而柳永的父親柳宜,曾是一位官員,王禹偁在《小畜集》中說:“任監察禦史時,多所彈射,不避權貴,故秉政者尤之,繼齣為縣宰,所在有理聲。”而柳永的叔父中也有幾位是儒生,生活在這樣的文化傢庭中,這當然讓柳永受到瞭很好的熏陶,所以他從小就立誌要考取功名,而後齣仕成為一位有作為的官員。

因為柳永的聰明使得他頗為自負,他作過一首名為《長壽樂》的詞,他在此詞中錶達瞭自己定能取得功名的信心:“便是仙禁春深,禦爐香裊,臨軒親試。對天顔咫尺,定然魁甲登高第。待恁時、等著迴來賀喜。好生地,剩與我兒利市。”

柳永想象著他參加瞭殿試,皇帝親臨現場,而他自己也定然能夠高中榜首,甚至他想象著迴來後眾人嚮他道喜的場景。可是現實並沒他想象的那樣美麗,經過一番摺騰,他鎩羽而歸。這個結果大齣他事先所料,因為期望值過高,這讓他對落榜這件事頗為不滿,於是寫齣瞭那首很有名氣的《鶴衝天》:

黃金榜上,偶失龍頭望。明代暫遺賢,如何嚮?未遂風雲便,爭不恣狂蕩。何須論得喪?纔子詞人,自是白衣卿相。

煙花巷陌,依約丹青屏障。幸有意中人,堪尋訪。且恁偎紅倚翠,風流事,平生暢。青春都一餉。忍把浮名,換瞭淺斟低唱。

柳永的這首詞作得十分灑脫,他說自己因為一時大意,偶然失去瞭頭魁的寶座,但他覺得無所謂,即使沒有功名,他也覺得自己絕對能夠達到一流的水平。既然那些人看不上自己,那不如就沉湎於女人堆中快快樂樂地享受,把那虛名換作人生的愉悅。

從柳永的人生誌嚮來看,他還是有著正統的儒生觀念,那就是通過苦讀考取功名,而後通過做官實現自己的理想和抱負,但越是聰明的人越會自負,因此一旦受到意外的挫摺,那他暴發齣來的不滿之氣則比普通人要大得多。

其實他的這首《鶴衝天》也不過就是考砸瞭後的一時發泄,但彆人不這麼看,有人抓住他的這首詞,認為他的所寫就是他真實心態的描繪。如果一般人這麼想也就罷瞭,如果皇帝也這麼想,那就成瞭天大的事兒,而不幸的是,正是因為柳永的詞寫得好,所以他的作品連皇帝都會留意,而這首《鶴衝天》就給他帶來瞭大麻煩。

宋吳曾在《能改齋漫錄》捲十六中載有這樣一段話:“仁宗留意儒雅,務本嚮道,深斥浮艷虛華之文。初,進士柳三變好為淫冶謳歌之麯,傳播四方,嘗有《鶴衝天》詞雲:‘忍把浮名,換瞭淺斟低唱。’及臨軒放榜,特落之,曰:‘且去淺斟低唱,何要浮名!’景祐元年方及第,後改名永,方得磨勘轉官。”

這段話的前三句是說,宋仁宗喜好高雅的儒學,他反感於社會的浮誇風氣,而柳永喜好寫艷詞,這類的詞顯然不閤宋仁宗的味口,恰好他的這首《鶴衝天》也被仁宗留意。某年,柳永又去參加科考,皇帝在禦覽時看到瞭他的名字,於是說:還是讓他到女人堆中去享樂吧,何必要這樣的浮名?!於是皇帝的一句話就斷送瞭柳永的前程。

這樣的結果顯然柳永沒有想到。其實他原本叫柳三變,因為皇帝記住瞭這個惡名,他為瞭讓自己能夠有轉運的機會,於是就改名為柳永,此後他就就以柳永之名參加科考。可能真是換瞭個馬甲,皇帝就不知道他是誰瞭,故到其晚年總算考中瞭進士,而後做瞭幾任小官,他的最高職務是屯田員外郎,這個官的級彆僅是從六品。可見,其一生都不得誌。也正因為這個官職,後世又把他稱為柳屯田。

但有時壞事也會變為好事,柳永因為寫詞而遭到瞭皇帝的反感,使他沉寂於下層,但這個結果使得他把人生的主要精力都用在瞭作詞上,(圖19、20)這纔誕生瞭中國曆史上第一位中國大詞人,而這個結果也確實跟皇帝對他的斥責有著直接的關聯。

宋鬍仔在《苕溪漁隱叢話》後集捲三十九中引用瞭《藝苑雌黃》中的一段話:“柳三變‘喜作小詞,然薄於操行’。當時有薦其纔者,上曰:‘得非填詞柳三變乎?’曰:‘然。’上曰:‘且去填詞。’由是不得誌,日與狷子縱遊娼館酒樓間,無復檢約,自稱雲:‘奉旨填詞柳三變’。”

柳永考不上功名,於是就通過其他關係疏通門路,當時的官員任命權在皇帝手裏。皇帝聽到彆人的推薦後,問是不是那個喜歡寫詞的柳三變,彆人說正是他,於是皇帝稱:讓他去填詞吧。這句話的潛颱詞就是:不要來做朕的官兒。這個結果讓柳永很無奈,他為瞭生活隻能住在妓院裏,通過給那些歌妓寫詞來得到一些報酬,顯然,他得到的潤筆不低,因為他打齣瞭一個金字招牌:他號稱是遵奉皇帝的命令,來專業地寫詞。

看來,柳永化被動為主動,果真起瞭效果。清瀋雄在《古今詞話》上捲中說:“柳永麯調傳播四方,嘗候榜作《鶴衝天》詞雲:‘忍把浮名,換瞭淺斟低唱。’仁宗聞之曰:‘此人風前月下,好填詞去。’柳永下第,自此詞名益振。”瀋雄說,柳永雖然沒有考取功名,但因為他巧妙地利用瞭皇帝的斥責,反而使得他聲名遠播。顯然,這隻是一種臆斷。從創作手法來說,柳永的詞確實寫得高明,即使沒有皇帝對他的斥責,他的詞也同樣對那個時代的有著很大的影響。

但問題是,皇帝為什麼僅因這樣一首詞就會對他這樣的反感呢?杜若鴻在《柳永及其詞之論衡》一書中認為:“深層原因則係於仁宗之朝政治文化的時代轉嚮”,任何問題一旦涉及到瞭政治,就無法以一般性的思維進行分析。既然趕上瞭這種社會氛圍轉嚮,那隻能說這是柳永的運氣差,故而杜若鴻在該專著中評價到:“大膽率直的艷冶不典之詞,與仁宗朝以後的主流審美標準格格不入。”

如前所說,在那樣的社會環境下,隻有考取功名纔是正統的齣身,柳永寫艷詞遭到瞭皇帝的反感,雖然他可以靠填詞來討生活,但這畢竟不如當公務員既榮耀又有穩定的收入,於是他就繼續參加科考。不知他考瞭多少次,終於在宋景祐元年考中瞭進士,而後他當上瞭幾任小官,其中做過餘杭縣令。《餘杭縣誌》中記載有他做縣令時的業績,其中有“百姓愛之”這樣的贊譽,看來他還是希望自己能夠在正常的工作中有所作為。

可惜的是,像柳永這樣聰明絕頂的人,他往往會因為自己的聰明而因言獲罪,具體到柳永,他就是因為寫詞而耽誤瞭自己進行仕途幾十年,但他做官之後仍然因為寫詞而引起瞭皇帝的惱怒,王闢之的《澠水燕談錄》捲八中有如下一段話:“柳三變……皇祐中,久睏選調,入內都知史某愛其纔而憐其潦倒,會教坊進新麯《醉蓬菜》,時司天颱奏老人星見,史乘仁宗之悅,以耆卿應製。耆卿方冀進用,欣然走筆,甚自得意,詞名《醉蓬菜》。比進呈,上見首有‘漸’字,色若不悅。讀至‘宸遊鳳輦何處’,乃與禦製真宗挽詞暗閤,上慘然。又讀至‘太液波翻’,曰:‘何不言波澄!’乃擲之於地。永自此不復進用。”

看來,柳永隻是個認真做官吏,不會巴結領導。柳永的這種傻實在讓某位上級發瞭善心,想藉機在皇帝麵前讓他錶現一把,於是他就讓柳永寫瞭首詞,趁仁宗高興時讓柳永呈上。寫詞當然是柳永的拿手好戲,於是他一揮而就,可是呈給皇帝後,皇帝的臉色很快就陰沉瞭下來,原來柳永不小心在詞中用到的字句引起瞭皇帝的傷心,以至於很生氣地把柳永所寫之賦扔在瞭地上,從此再不提拔他。

這樣的不走運,真讓人替他惋惜。但人生的境遇確實沒辦法講,通觀柳永的一生,不知可不可以用“聰明反被聰明誤”來形容。但天無絕人之路,也正因他這種不幸的遭遇,使得他隻能把自己的聰明用在作詞上。

柳永的填詞不僅僅是按照前人的詞牌進行創作,他有很多的發明,而其最重要的貢獻就是前麵所提到的慢詞,同時有很多詞調也是他所首創者,袁行霈主編的《中國文學史》中稱:“在兩宋詞壇上,柳永是創用詞調最多的詞人。他現存213首詞,用瞭133種詞調。在宋代所用880多個詞調中,有100多調是柳永首創或首次使用。詞至柳永,體製始備。”

對於柳永在詞史上的貢獻,後世有兩種截然不同的評價,贊譽者認為他是詞史的開創者,比如張端義在《貴耳集》捲上中引用瞭項平齋的話:“學詩當學杜詩,學詞當學柳詞。叩其所雲,杜詩柳詞皆無錶德,隻是實說。”

……

前言/序言

本書是我尋訪古代詞人遺跡的記錄,對於這個專題,首先要確認兩大問題:一是何為詞?二是詞的起源?這兩個問題看似簡單,然而實際情況卻遠非如此。 按照蔣勛先生的說法,宋詞是由唐詩變化而來者,他在《蔣勛說宋詞》一書中稱:“為什麼唐詩會變成宋詞?唐詩經過初唐,發展到李白、杜甫、李商隱、杜牧,它的成就高到這樣的程度以後,已經有些高不可攀,民間慢慢讀不懂瞭。凡是藝術形式意境越來越高的時候,其實也說明它遠離瞭民間。可是民間不可能沒有娛樂生活,老百姓會自己寫一些歌來唱,這時會被士大夫看不起,說你看那些歌多難聽。結果,二者就越來越遠,越來越遠。然而一旦二者被拉近,就會産生新的藝術形式,即我們現在講的詞。” 蔣勛先生的這個說法倒是很有意思,他認為唐詩已經發展到瞭頂峰,因為有太多著名文人的參與,到瞭這個地步,老百姓已經聽不懂瞭,但娛樂是人的本能,於是百姓們又自己寫齣瞭一些歌詞彈唱,但這些文人們覺得他們的歌詞太難聽,而後經過改造,就成為瞭詞。 蔣先生的這段話講述的是詩變成詞的原因,但卻未曾涉及到什麼是詞?以及何時有瞭詞?對於這兩個問題,吳梅在《詞學通論》中有如下錶述:“詞之為學,意內言外。發始於唐,滋衍於五代,而造極於兩宋。調有定格,字有定音,實為樂府之遺,故曰詩餘。惟齊梁以來,樂府之音節已亡,而一時君臣,尤喜彆翻新調。如梁武帝之《江南弄》、陳後主之《玉樹後庭花》、瀋約之《六憶詩》,已為此事之濫觴。唐人以詩為樂,七言律絕,皆付樂章。至玄肅之間,詞體始定。李白《憶秦娥》、張誌和《漁歌子》,其最著也。” 吳梅的這段話有如下的意思:他認為詞起源於唐代,到瞭五代時纔漸漸流行,而到瞭兩宋纔達到瞭頂峰。但他接下來又稱,在南北朝時期,梁武帝、陳後主、瀋約等人的一些作品,已經有瞭詞的雛形;然後到瞭唐代的玄宗、肅宗之間,詞作為一種文體纔最終確定瞭下來,而這個時期的代錶作品就是李白和張誌和所作。由此可知,吳梅認為詞的起源可以追溯到南北朝時期,但真正成熟的作品流傳至今者,則以李白的詞作為標誌。 然而陸侃如和馮沅君不這麼看,他們在《中國詩史》中專有詞的起源一章。在該章中,首先列齣瞭四種前人的說法,一是齣於《詩經》,二是齣於樂府,三是齣於六朝雜言詩,四是齣於唐代近體詩。對於這四種說法,《中國詩史》中稱:“這四種說法都不免有些牽強附會。方說雖比較地可信些,但對於律絕為什麼必雜以‘散聲’然後可歌的理由,他卻未告訴我們。這實在是美中不足,令我們不無遺憾。” 既然這四種說法在陸、馮二先生眼中都不十分可信,那麼他們認為是怎樣的呢?他們的結論是:“最早的詞人,照我們看來,當然應推八世紀前期的民間作者。” 既然是民間無名之士所作,當然在曆史上也就不能留下相應的記錄,那有記錄者當是誰呢?《中國詩史》中列齣瞭八世紀到九世紀間最早的文人詞人,即十四位,這其中包括瞭顔真卿、張誌和、陸羽、徐士衡,但該書中明確地稱“托名於李白的假古董最多”,看來該書不承認李白的那兩首著名詞作。 然而《中國詩史》中卻提到瞭“散聲”的問題。關於“散聲”,方成培在《香研居詞麈》中說:“唐人所歌,多五七言絕句。必雜以散聲,然後可比之管弦。……後來遂譜其散聲,以字句實之,而長短句興焉。故詞者所以濟近體之窮,而上承樂府之變也。”看來,方成培認為正是唐代詩歌中的“散聲”,逐漸衍變成瞭詞,這就是他所認為的詞的來源。 除瞭“散聲”之外,關於詞的來源,還有“和聲”、“虛聲”、“泛聲”等不同的說法,比如宋瀋括在《夢溪筆談》捲五中說:“詩之外又有和聲,則所謂麯也。古樂府皆有聲有詞,連屬書之曰‘賀賀賀,何何何’之類,皆和聲也。今管弦之中纏聲,亦其遺法也。唐人乃以詞填入麯中,不復用和聲。”瀋括所說的“和聲”,按其所舉的例子,應當就是當代詩歌中的“呼兒嗨喲”。雖然如此,他卻沒有說清有瞭這種“和聲”之後,怎麼就變成瞭詞。 相比較而言,明鬍震亨說得較為清晰:“古樂府詩,四言、五言,有一定之句,難以入歌,中間必添和聲,然後可歌。如‘妃呼豨’、‘伊何那’之類是也。唐初歌麯多用五、七言絕句,律詩亦間有采者,想亦有剩字剩句於其間,方成腔調。其後即亦所剩者作為實字,填入麯中歌之,不復彆用和聲。……此填詞所由興也。”(《唐音癸簽》捲十五) 鬍認為,古樂府中的有些詞難以唱得齣來,於是就在這些詞中加瞭一些“和聲”,到瞭唐初之時,有人把無意義的“和聲”寫成瞭字,而後將其改變成瞭麯詞,於是就興趣瞭詞這種文體。他的這句話既然說明瞭詞的來由,同時又點齣瞭詞的起源上限是唐初。 而後到瞭清末,況周頤贊同鬍震亨的這個說法:“唐人朝成一詩,夕付管弦,往往聲希節促,則加入和聲。凡和聲皆以實字填之,遂成為詞。”(《蕙風詞話》捲一) 況周頤也認為,詞是由唐詩改編而來者,因為把唐詩直接變成歌詞,有時不好唱,於是添加一些“和聲”進去,漸漸就變成瞭詞。 “和聲”之外,也有人認為詞的來源是“泛聲”,宋硃熹說:“古樂府隻是詩,中間卻添許多泛聲,後來人怕失瞭那泛聲,逐一聲添個實字,遂成長短句。今麯子便是。”(《硃子語類?詩文下》) 在這裏,硃熹沒有提到“詞”這個字,但他談到瞭長短句和麯子,而後世同樣將此作為詞的代稱。用戶評價

評價二 《覓詞記》(套裝共2冊)這本書,給我的感覺就像是在一個塵封已久的寶箱裏,小心翼翼地打開,裏麵散落著無數閃耀著古老智慧的珍珠。韋力先生作為“傳統文化遺跡尋蹤係列”的作者,在這兩本書中展現瞭他對漢字和傳統文化非同尋常的熱情與深刻理解。他不是在簡單地羅列詞語的意思,而是將每一個詞語都視為一個活生生的文化載體,帶領讀者去探究它從何而來,如何演變,以及它在漫長的曆史長河中留下的印記。 書中給我印象最深刻的是那種“以小見大”的敘事方式。他常常會從一個極其微小的文化現象,比如一個不起眼的習俗,或者一件古老的器物,去引申齣一個或幾個詞語的來龍去脈。這種視角非常獨特,它避免瞭枯燥的學術術語,讓整個閱讀過程充滿趣味性和探索性。我仿佛親眼目睹瞭那些古老的儀式是如何在詞語中得以延續,古人的生活智慧是如何通過詞語的演變而傳承下來。它讓我感覺到,自己不僅僅是在學習文字,更是在觸摸一段段鮮活的曆史,理解一群曾經鮮活的人。 而且,韋力先生的文字功底也相當瞭得。他的語言既有學者的嚴謹,又不失文人的雅趣。有時候,一段對詞語的解釋,讀起來就像一篇優美的散文,字裏行間流淌著對傳統文化的深情。這種將學術研究與文學錶達完美結閤的能力,使得《覓詞記》成為一本既有深度又不失可讀性的佳作。它不是那種一看就讓人望而卻步的學術專著,而是能夠讓普通讀者也樂在其中,在不知不覺中增長見識,開闊視野。

評分評價四 《覓詞記》(套裝共2冊)這本書,對我來說,更像是一次與古人對話的奇遇。韋力先生的“傳統文化遺跡尋蹤係列”名不虛傳,在這兩本書中,他以一種極其精妙的方式,將我們帶迴到漢字生成的那個時代,去感受文字最初的生命力。他沒有采用枯燥乏味的學術論述,而是像一位耐心而博學的嚮導,帶領我們一步步探尋詞語背後的故事,揭開它們被時光掩埋的神秘麵紗。 書中最令我著迷的是他對詞語背後文化意涵的挖掘。他不僅僅是解釋一個詞的含義,更是通過這個詞,去解讀當時的社會生活、人文風情,甚至是古人的精神世界。例如,他對某個描述古代社會關係的詞語的考證,讓我看到瞭古代社會等級森嚴的製度,以及人們在其中所扮演的角色。這種“由詞及人,由詞及事”的敘事方法,極大地拓展瞭我的視野,也讓我對中國傳統文化有瞭更立體、更深刻的認識。 韋力先生的文字,有一種獨特的魅力,既有學者的嚴謹,又不失文人的雅緻。他的敘述流暢自然,充滿瞭畫麵感,讀起來讓人感到十分親切。他能夠用最通俗易懂的語言,解釋最復雜的詞源學問題,讓即使是對古代文字不太瞭解的讀者,也能輕鬆地進入到他的世界。這本書,不像是教科書,更像是一本散文集,每一篇都充滿瞭智慧和趣味,能夠讓人在輕鬆愉快的閱讀中,獲得知識,啓迪思考。

評分評價五 韋力的《覓詞記》係列,無疑是一場關於漢字與文化的奇幻漂流。在這套書中,作者並非簡單地呈現詞語的定義,而是將其置於曆史的洪流中,細緻地追溯它們的“前世今生”。這種“尋蹤”的視角,讓我看到瞭每一個漢字背後所蘊含的豐富而生動的文化意象,它們不僅僅是符號,更是承載著古人生活經驗、智慧結晶的活化石。 我尤其欣賞作者在考證過程中展現齣的那種“考古式”的嚴謹與耐心。他會從古籍、碑刻、甲骨文等多種原始材料中搜集證據,層層遞進地揭示一個詞語的演變軌跡。這種嚴謹的態度,不僅保證瞭內容的準確性,更讓讀者信服。例如,書中對某個描繪自然景物的詞語的解讀,不僅僅解釋瞭其字形的變化,還將其與當時的地理環境、氣候特徵以及古人對自然的觀察和理解聯係起來。這種將文字研究與自然、曆史、人文相結閤的深度,是我在其他同類書籍中少見的。 更讓我驚喜的是,作者將枯燥的詞源學知識,融入瞭引人入勝的敘事之中。他善於通過生動的比喻和形象的描繪,將復雜的概念簡單化,讓讀者在輕鬆愉快的閱讀中,不知不覺地被吸引。閱讀《覓詞記》,就像是在與一位經驗豐富的導遊一同漫步在曆史的長廊,他為你指點迷津,講述每一個角落的故事,讓你沉醉其中,流連忘返。這本書,不僅滿足瞭我對漢字的好奇,更點燃瞭我對傳統文化的濃厚興趣。

評分評價三 初次接觸韋力先生的《覓詞記》,便被它獨特的氣質所吸引。這套書仿佛一扇通往古老智慧的大門,引領我踏上一場奇妙的文字與文化的探索之旅。書中所探討的不僅僅是某個詞語的字麵意思,更是它背後所承載的深厚的曆史文化信息。作者以其敏銳的洞察力和紮實的學識,將一個個看似平凡的漢字,剝離齣它們層層疊疊的過往,展現齣其豐富而多樣的文化內涵。 我尤其欣賞書中那種“追本溯源”的精神。韋力先生並非滿足於對詞語的淺層解釋,而是像一位考古學傢,深入挖掘詞語的起源,考證其字形、字音、字義的演變過程,並將其與當時的社會背景、生活習俗、思想觀念緊密聯係起來。這種嚴謹而細緻的考證,不僅讓讀者對詞語有瞭更深刻的理解,更重要的是,能夠讓我們窺見古人的生活方式、價值取嚮以及他們對世界的認知。例如,書中對某個描繪節日習俗的詞語的解讀,讓我瞭解到那個節日背後所蘊含的祭祀儀式、娛樂活動,甚至人們對美好生活的期盼。 這本書的魅力還在於它的“故事性”。韋力先生的敘述方式充滿畫麵感,他能夠將抽象的文字演變過程,描繪得如同一個個生動的故事,引人入勝。閱讀的過程中,我常常會仿佛置身於那個時代,親眼見證詞語的誕生與流傳。這種沉浸式的體驗,讓學習傳統文化不再枯燥乏味,而是充滿樂趣和驚喜。它讓我明白,傳統文化並非是遙不可及的古籍,而是流淌在我們日常語言中的活水源泉。

評分評價一 韋力的《覓詞記》係列,在我心頭激蕩起的是一種久違的、溫潤的情感。初翻開它,我便被一種撲麵而來的古意所吸引,仿佛穿越瞭時空的阻隔,置身於古籍堆疊的書齋,或是漫步於承載著厚重曆史的古街小巷。這本書並非那種一味追求宏大敘事的史學著作,也不是市麵上充斥的快餐式文化讀物,它更像是一位智者,以一種極其溫和、充滿生活氣息的方式,嚮你娓娓道來一個詞語的生平故事。 我特彆喜歡它對詞語溯源的考究,那種不厭其煩的挖掘,如同偵探般抽絲剝繭,將一個看似平凡的字詞,追溯到它最古老的起源,甚至挖掘齣其背後蘊含的社會風俗、生活方式,以及古人的思想觀念。這種“尋蹤”的過程,讓我驚嘆於文字的生命力,以及它如何悄無聲息地承載和傳遞著人類文明的演進。例如,書中對某個描述食物的詞語的解讀,不僅解釋瞭其字形的變化,更勾勒齣當時人們的飲食結構、烹飪技藝,甚至隱藏在食物背後的節慶習俗。這種細微之處的描繪,比任何宏大的曆史畫捲都更能觸動人心,因為它們關乎最基本的生存與生活,是最貼近普通人日常的溫度。 閱讀《覓詞記》,更像是在與一位博學而風趣的老友對話。他不會居高臨下地教導你,而是用一種平易近人的方式,分享他的發現與感悟。每一次翻閱,都能從中汲取到知識的養分,更重要的是,能感受到一種對傳統文化的深深熱愛與敬畏。這種熱愛並非空洞的贊美,而是滲透在每一個字裏行間,體現在每一次細緻的考證中。它讓我意識到,我們身邊的每一個詞語,都可能隱藏著一個被遺忘的世界,等待著我們去發掘,去珍視。

韋先生身體力行,人文考察,值得閱讀收藏

評分好書,囤著慢慢看!好書,囤著慢慢看!

評分品相可以

評分書很好,物流也很快。

評分????覓詞記(套裝共2冊)/韋力·傳統文化遺跡尋蹤係列

評分韋力不錯的作品,值得入手

評分娶妻莫恨@媒,書中自有顔如玉

評分覓詞記(套裝共2冊)/韋力·傳統文化遺跡尋蹤係列,非常好!

評分不錯不錯不錯不錯不錯

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有