具体描述

编辑推荐

适读人群 :国画爱好者诸闻韵早年师从吴昌硕学画,为吴昌硕府上家庭教师,是吴的嫡传弟子,诗、书、画、印堪称四绝,是中国美术教育的先行者之一。本书由民国珂罗版影印,弥补了诸闻韵早期作品研究材料的不足。

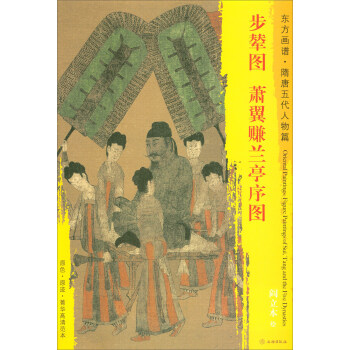

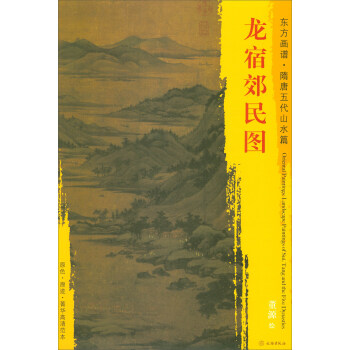

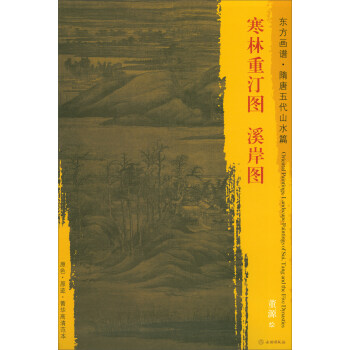

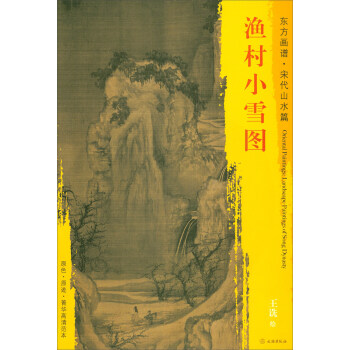

内容简介

诸闻韵(一八九五——九三九),字汶隐,号天目山民,浙江孝丰(今安吉)人。早年师从吴昌硕学画,为吴昌硕府上家庭教师,是吴的嫡传弟子,诗、书、画、印堪称四绝。擅长花卉、翎毛、走兽、博古、山水、人物,尤精于墨竹,潇洒清逸,涉笔成趣。二十世纪二十年代历任上海艺专、新华艺专、昌明艺专中国画系教授、系主任,后任国立中央大学艺教系和杭州国立艺专中国画系教授,是中国美术教育的先行者之一。本书以《闻韵花卉画册》(一九三二年)为底本影印。作者简介

王犁,1996年毕业于中国美术学院国画系人物专业。现为中国美术学院美术教育系教师;浙江美术家协会会员,浙江人物画研究会会员,西泠书画院特聘画师。前言/序言

《民国画册集粹》第一辑,选择了《郑祖纬遗作集》(一九三二年)、《闻韵花卉画册》第一集(一九三二年)、《白社画册》第一集(一九三二年)、《白社画册》第二集(一九三四年)、《苦禅画集》第一册(一九三六年)、《书旂画集》(一九二〇年初版、一九三一年再版、一九三五年三版),它们都出版于抗日战争之前,十分珍贵。如潘天寿的早期作品大多失于抗日战争时期的颠沛流离,两集《白社画册》中仅存的图片,弥补了早期作品研究材料的不足。这些珂罗版的画册,也因年代久远而残缺不全,稍完整的也奇货难觅。早在浙江美术学院时期,学院就代代相传着一个名字——郑祖纬。这个国立艺术院第一届的学子,毕业之际因得伤寒而英年早逝,年仅二十五岁。潘天寿为之数日不食。林风眠痛叹“天妒奇才”,牵头集资出版这本《郑祖纬遗作集》,并作序以告后来者。传闻潘天寿先生亲笔题写每本遗作集的签条,耳闻大多有不实处,学院图书馆只见书名不见书影,口口相传更加神秘。我们还是能零星地看到些有关郑祖纬的记录:《西泠艺丛》(一九九一年第四期)“郑祖纬绘画作品选”的专题,刊有何保华撰《郑祖纬及其绘画艺术》,是迄今为止所见有关郑祖纬最为详尽的研究;《西泠印社书画名作丛编——郑祖纬》(西泠印社出版社一九九八年四月第一版),湮灭在不是一个出版好时代的库存里;《西湖论艺——林风眠及其同事艺术文集》(郑朝编,中国美术学院出版社一九九九年十月第一版)选录美术史家李朴园先生写于一九三二年的《采薇吊祖纬》;《李寄僧的画艺人生——忆父亲往事》(李行著,中国美术学院出版社二〇一二年十二月第一版)中老同学子女记录其父忆旧的只言片语。白龙山人王一亭惊叹:“奇才出世,我侪徒抱残守缺耳!”潘天寿感慨说:“二十年后必当万人敌!”林风眠在《郑祖纬遗作集》序言里说:“苟天假其年,必能为国画界辟一生路。”这样一位奇才,不应因文献的稀缺而被我们遗忘,否则将是一件非常遗憾的事。

诸闻韵(一八九五—一九三九),因为“白社”和潘天寿的研究才看到他的名字,诚如我与管慧勇去其次子诸天觉先生家里寻找诸闻韵的早期画册时,八十六岁的诸天觉先生说:“原来潘天寿由父亲诸闻韵引荐拜访吴昌硕,现在要靠潘天寿的研究带出诸闻韵了。”诸闻韵,二十世纪二十年代历任上海艺专、新华艺专、昌明艺专中国画系主任,一九二二年冬至翌年春应邀考察日本美术教育,回国后主张“中国画教学必须要建立自己的一整套教育体系”,可谓早期中国画教学学院化进程的先驱。一九三八年受聘于杭州国立艺专,随国立艺专西迁途中得肺病,遂返老家孝丰,次年四月去世,年仅四十五岁。《闻韵花卉画册》(一九三二年)出版时,诸闻韵三十八岁,《闻韵近墨》出版时(一九三七年)时年四十三岁。在向诸天觉先生咨询其父画册遗存时,诸天觉先生告知这本《闻韵花卉画册》还是他父亲的学生潘韫华女士的留存回赠。

同仁团体“白社”于一九三二年在上海成立,第一次“白社画展”在上海举行,并出版《白社画册》第一集,其时潘天寿三十六岁,已受聘西湖国立艺专;吴茀之三十三岁,任职上海美专;诸闻韵三十八岁,任职上海美专、新华艺专;张书旂三十二岁,任职南京中央大学;张振铎二十五岁,任职新华艺专。其中,张书旂往返沪宁杭,声名日隆,活跃于抗日战争之前的民国画坛;诸闻韵为海上诸遗老推崇。第二次“白社画展”于一九三三年在南京举行,白社吸收朱屺瞻、诸乐三、姜丹书、潘韫华(女)、郭沫文(女)入社,成员共十人,一九三四年出版《白社画册》第二集;一九三五年在杭州西泠印社举办白社第三次画展,一九三六年在苏州公园图书馆举办白社第四次画展,没有出版画册的记录。这两本《白社画册》成为“白社”及民国美术社团研究的重要文献,也是研究这几位近代美术史上重要中国画家极为珍贵的早期线索。

李苦禅,一八九九年生于高唐,一九二三年拜白石门下。一九三〇年,林风眠聘齐白石南下国立杭州艺专任教,齐因年迈不能远游,推荐李苦禅赴杭州艺专任教,一九三四年回北京。一九三六年,《苦禅画集》第一册出版,时年三十八岁,由题识上作于金陵、长安各地,可窥苦禅先生早年活动轨迹;其中有苦禅先生送好友王森然的精品,王森然再请白石老人题识。看到这本李苦禅先生早期作品集,白石老人“英也过我”之词并不溢美。附录为同门万板楼主王青芳印刻,见苦禅高义。王青芳,一九〇一年生于徐州萧县,为王子云堂弟,一九二七年拜白石门下,一九五六年因白血病过世,苦禅先生为他主持追悼会;王青芳过世前为中央美术学院教员。二十世纪三四十年代活跃于北平艺坛的万板楼主,要不是在这本《苦禅画集》附录中留下印花,更是无人提起。仅见的家属编辑的《王青芳1901-1956》(王同、沈宁、任之恭编,云南人民出版社二〇一〇年十月第一版)这本略显粗糙的纪念文献,也会让人发出聊胜于无的感慨。关于王青芳的资料,另见《难忘帅府园——民国时期美术史料札记》(沈宁著,台北-新锐文创二〇一五年六月第一版)中《美术家王青芳生辰之谜》一文。

张书旂,一九〇〇年生于浦江礼张村,一九五七年逝于旧金山。生前很早就活跃于民国画坛,享有极高的声誉。看《书旂画集》(一九二〇年初版、一九三一年再版、一九三五年三版)作品纪年,应该不是初版的画册。从大多初版于一九二〇年的作品中,可窥张书旂早期本事;画册图七为张书旂与诸闻韵合作,图三九和图四四为画友楼允康作品,不知何故夹印其间。

这套丛书据民国珂罗版影印,为体例统一和方便阅读,书名和广告页稍作调整,增加作品款识。因部分图片模糊难辨和编者的水平有限,释读错误处肯定难免,敬请读者指正!最后要感谢诸闻韵的公子诸天觉先生,李苦禅的公子李燕先生、孙女李欣罄女士,张书旂的侄子张海天先生,潘天寿纪念馆馆长陈永怡女士,还有高克非先生、洪文江先生、陈熙先生、余久一先生、石栋先生、丁闪女士提供的帮助!

王犁二〇一六年五月十四日于兴坞居

用户评价

这本书《民国画册集粹:诸闻韵画集》,对我来说,是一次心灵的涤荡。诸闻韵先生的画作,有一种独特的宁静之美。我反复欣赏着画中的人物,她们或静坐,或低语,或凝视远方,都散发着一种淡然的气质。这种气质,在如今这个喧嚣的时代尤为珍贵。我尝试去理解画中人物的内心世界,去感受她们的情感波动。即使是简单的笔触,也仿佛蕴含着深沉的意味。画册的整体设计也让我感到惊喜,它既保留了民国时期的复古韵味,又融入了现代的审美理念,形成了一种独特的风格。内页的纸张质感极佳,印刷的色彩也非常饱满,让我能够清晰地感受到画作的层次感和笔墨的韵味。这本书,不仅仅是艺术的展现,更是一种情感的共鸣,一种对美的追求,一种对过往岁月的致敬。它让我看到了艺术的生命力,也让我反思了自己的内心。

评分说实话,我一开始对这本书并没有抱有太高的期望,但当我真正翻开《民国画册集粹:诸闻韵画集》时,我被深深地震撼了。诸闻韵先生的画作,有一种直击人心的力量。他笔下的人物,仿佛每一个都有自己的灵魂,都拥有自己独特的故事。我仔细观察了画中的细节,无论是人物的眼神、姿态,还是服饰的纹样、配饰,都刻画得十分到位。这些细节,不仅展示了画家精湛的技艺,更传递了那个时代丰富的信息。而且,画册的排版非常合理,每一幅画作都有足够的空间展示,不会显得拥挤,这使得观者能够充分地欣赏到作品的每一个细节。我特别喜欢画册中一些描绘日常生活场景的画作,它们真实地展现了那个时代人们的生活状态,充满了烟火气,也充满了人情味。这本书,让我对民国时期的艺术有了更深的了解,也让我看到了艺术的生命力。

评分拿到这本《民国画册集粹:诸闻韵画集》的时候,我脑海中立即浮现出“风华绝代”这个词。诸闻韵先生的画作, perfectly capture the essence of that era. The elegance and grace of the figures, especially the women, are simply breathtaking. I was particularly struck by the subtle expressions he managed to convey through their eyes and smiles. It's as if they are living, breathing individuals, each with their own unique story. The choice of colors is also remarkable; they are rich and vibrant, yet possess a delicate subtlety that is characteristic of the period. The paper quality and printing are superb, allowing for the reproduction of even the finest details. I found myself spending hours just poring over each artwork, imagining the lives and experiences of the people depicted. This book is more than just a collection of paintings; it is a portal to a bygone era, a testament to the artistic brilliance of its time, and a source of endless inspiration.

评分这本《民国画册集粹:诸闻韵画集》给我带来的惊喜,远不止于视觉上的享受。当我静下心来,细细品味每一幅作品时,我感受到了一种前所未有的宁静和沉淀。在如今这个快节奏的时代,能够拥有一本这样的书,仿佛拥有了一处精神的避风港。画册中的仕女图,没有流俗的媚态,更多的是一种内在的秀雅和含蓄,她们的眼神中透着淡淡的忧郁,又或是对美好生活的向往。而一些描绘文人雅士的画作,则充满了书卷气,笔墨挥洒间,尽显才情。我注意到,诸闻韵先生在构图上有着独到的匠心,画面布局疏朗有致,虚实结合,使得整个作品既饱满又不失空灵。留白之处,更引发观者的无限遐想。此外,画册的排版设计也非常人性化,每一幅画作都有充足的空间展示,不会拥挤在一起,这使得观者能够充分地欣赏到每一个细节。这本书,就像一位饱经沧桑的老者,静静地坐在那里,向你娓娓道来那些被时光掩埋的故事,让你在品味艺术的同时,也反思人生。

评分这本书,初见之下,便被那复古的封面设计所吸引。浓郁的民国风情扑面而来,仿佛能嗅到一丝淡淡的陈年墨香,还有隐约的脂粉气。翻开第一页,首先映入眼帘的是精心挑选的纸张,触感温润而厚实,这在如今许多出版物中已不多见,足见出版方在细节上的用心。随后的每一幅画作,都仿佛穿越时空而来,诉说着那个风云变幻的年代。画中的人物,无论仕女的温婉,还是名士的洒脱,都刻画得栩栩如生。我尤其喜欢画作中对光影的处理,以及色彩的搭配,既有传统的雅致,又不失时代的创新。那些细腻的笔触,仿佛能勾勒出人物的内心世界,每一个眼神,每一个微笑,都蕴含着丰富的故事。我常常会沉浸其中,想象着画中人物的生平,他们的喜怒哀乐,他们的才情风骨。这本书不仅仅是一本画集,更像是一扇窗,透过它,我得以窥见民国时期那些鲜为人知的艺术风采,以及那个时代独特的审美情趣。每一次翻阅,都能有新的发现,新的感悟。

评分这本《民国画册集粹:诸闻韵画集》给我的感觉,就像是打开了一个尘封已久的宝箱,里面盛满了那个时代的珍宝。诸闻韵先生的画作,最让我着迷的是它们所散发出的独特韵味。那种韵味,既有古典的典雅,又有时代的浪漫,还有一种说不清道不明的民族气质。画中的女性形象,尤其令我心动。她们的美,不是张扬的,而是内敛的,是一种由内而外散发出的从容和智慧。我喜欢她们的眼神,清澈而深邃,仿佛隐藏着许多不为人知的故事。而画册的整体设计,也与画作本身相得益彰。书的封面选用了一种特别的纸张,触感细腻而温润,配合着复古的字体和图案,一下子就将我带入了民国时期。内页的印刷也十分考究,色彩鲜艳但不失雅致,让我能够清晰地看到画作中的每一处笔触和细节。这本书,对我来说,不仅仅是一本画集,更是一份情感的寄托,一份对那个时代美好事物的追忆。

评分说实话,在拿到这本《民国画册集粹:诸闻韵画集》之前,我对诸闻韵这位画家其实并没有太深的了解。但正是这种“先入为主”的未知,反而让我更加专注于作品本身。书中的画作,最让我震撼的是其人物造型的精准度和传神度。即使是同一位人物,在不同的画作中,表情和神态的细微变化,都显得那么自然而富有生命力。我特别留意了画中的服饰细节,那些精美的旗袍,剪裁得体的长衫,以及各式各样的头饰,都展现出当时社会阶层和个人品味的差异。从这些细节中,我不仅看到了艺术家的绘画功底,更仿佛触摸到了那个时代的脉搏。画册的装帧也十分考究,硬壳精装,内页印刷精美,色彩还原度极高,丝毫没有失真。每一幅画作都配有恰到好处的介绍,虽然不多,但点到了关键之处,既不会喧宾夺主,又能起到画龙点睛的作用。读着这些文字,我仿佛能与诸闻韵先生进行一场跨越时空的对话,理解他创作的初衷和心境。这本书,无疑为我打开了一扇了解民国艺术的新窗口,也让我对诸闻韵这位艺术家充满了敬意。

评分在我看来,《民国画册集粹:诸闻韵画集》是一本具有史诗般厚度的艺术作品。每一次翻阅,都能发现新的惊喜。诸闻韵先生在人物造型上的独到之处,是他作品中最吸引我的地方。他笔下的人物,不仅仅是二维的平面形象,而是拥有了立体感和生命力。我特别留意到他对手部和脚部的刻画,这些通常容易被忽略的细节,在他的笔下却显得尤为传神,能够准确地传达出人物的姿态和情绪。画册的印刷质量也是我必须提及的,色彩的还原度极高,细节的层次感分明,让我仿佛置身于画作之中,能够感受到笔墨的温度。而且,书的尺寸也很适中,既方便携带,又能保证画作的完整展示。我常常会在一个安静的午后,泡上一杯茶,然后静静地翻阅这本书,让思绪随着画中的人物飘远。这本书,不仅让我欣赏到了精美的画作,更让我对那个时代的人物有了更深的理解和共鸣,也让我对艺术创作的魅力有了更深的体会。

评分当我第一次看到这本《民国画册集粹:诸闻韵画集》的时候,脑海中闪过的第一个词就是“精致”。从封面到内页,再到每一幅画作,都透露出一种不落俗套的精致感。我一直对民国时期的审美情趣情有独钟,而这本书恰恰满足了我对那个时代艺术风格的所有想象。画中的人物,无论是男是女,都有一种独特的气质,那种气质难以用言语来形容,但却能轻易地触动人心。我特别欣赏诸闻韵先生在刻画人物细节上的功力,比如手指的弯曲程度,眉毛的细微颤动,甚至是衣襟的褶皱,都被他表现得淋漓尽致。这些细微之处,恰恰是构成人物性格和情感的关键。而且,画册的选材也十分用心,纸张的质感和色彩的饱和度都达到了极高的水准,使得每一幅画作都能以最佳的状态呈现给读者。我经常会把这本书放在手边,随时翻阅,每一次都能从中获得新的灵感和力量。它不仅仅是一本画集,更像是一面镜子,照映出那个时代的光辉,也映照出我内心深处对美的追求。

评分这本书《民国画册集粹:诸闻韵画集》带给我的感受,是一种深深的文化震撼。诸闻韵先生的画作,不仅仅是技法的展示,更是他对时代、对人物、对生活的一种深刻洞察和情感表达。我仔细研究了画中人物的眼神,那里面似乎蕴含着太多复杂的情感,有的是对未来的憧憬,有的是对过往的留恋,有的是面对现实的无奈,但更多的是一种坚韧和风骨。这些画作,仿佛是那个时代最真实的写照,记录了历史的变迁,也记录了人性的光辉。而且,画册的编辑也做得非常出色,每一幅画作的编排都经过深思熟虑,前后呼应,形成了一个有机的整体。阅读的过程,就像是在欣赏一部无声的电影,每一个画面都饱含深意。我尤其喜欢画册中一些描绘市井风情的画作,它们真实地展现了那个时代普通人的生活状态,充满了生活气息,也充满了人情味。这本书,让我对民国时期有了更深层次的理解,也让我看到了艺术的力量。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有