具体描述

编辑推荐

★畅销日本近30年,重版66次的经典之作,一部既有专业深度又饶有趣味的艺术普及读物。从莫奈的《撑阳伞的少女》、梵高的《阿尔的寝室》到高更的《阿门!玛丽亚》、蒙克《呐喊》以及毕加索《亚威农少女》、夏加尔《我和村庄》等,也许你熟悉其中每一位画家和他们作品的名字,却只是浮于表面,知其伟大却不知为何伟大。日本著名美术史论家高阶秀尔以深厚的专业实力,深入浅出、妙趣横生的语言,带你看懂每一幅名画。

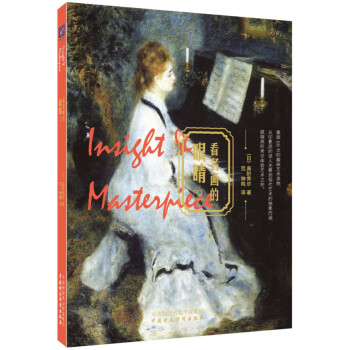

★通向西洋绘画世界的导览书。

《看名画的眼睛1》从文艺复兴的巅峰到近代美术史的序幕;《看名画的眼睛2》从印象派的迷人光晕到现代艺术的抽象内涵。选出29幅艺术巨匠们的“名画”,带你领略500年西洋绘画史的魅力。

★既完整展现名画全貌,又清晰突出局部细节,不错过一分艺术之美。

跟随作者的精彩讲解细细品读,从全貌到每一个细节,从构图、着色到构思、画派,从名画的含义到历史背景、作者生平,从浮于表面的走马观花到深入理解的触目惊心,是一次美的旅程,亦是一次思想的碰撞。

内容简介

《看名画的眼睛2》精选14幅西洋传世名画,均为印象派到现代派美术史中的代表作,包括《撑阳伞的少女》、《呐喊》、《亚威农少女》等,从历史背景、文化传统、创作意图全方位、多角度深入解读画作本身及画家生平,带你看懂每一幅画,分享喜悦与感动。图文并茂的解构带你观察这些画作的细微之处,仿佛就站在图画面前,亲眼品鉴传世佳作的无穷魅力。

作者简介

高阶秀尔,日本著名的美术史论家,曾留学巴黎大学附属美术研究所,主要从事日本和西方美术研究。曾任东京大学美术史研究室教授、国立西洋美术馆馆长,现任日本西洋美术财团理事长。出版有《日本近代美术史论》《日本近代的美意识》《西欧艺术的精神》《19-20世纪的美术:东西方的相遇》等著作和译作近百部。2000年获得日本政府颁发的紫绶褒章,2012年日本文化厅授予他文化勋章,以表彰他对于文化发展所作的卓越贡献。范钟鸣,1984年毕业于上海师范大学艺术系,1986年赴日,1989年受美国亚洲文化协会邀请赴美从事艺术创作交流。现为职业艺术家、艺术评论家。译著有《日本美术尚未诞生》等作品。

内页插图

目录

莫奈《撑阳伞的少女》对阳光的渴望

雷诺阿《钢琴前的少女》

色彩的和声

塞尚《温室里的塞尚夫人》

造型的戏剧

梵高《阿尔的寝室》

恐惧的内心世界

高更《阿门!玛丽亚》

异国的幻想

修拉《大碗岛的星期天下午》

静谧的诗情

劳特累克《红磨坊海报》

世纪末的哀愁

卢梭《沉睡的吉普赛人》

精彩书摘

莫奈《撑阳伞的少女》对阳光的渴望

阳光的赞歌

在近代的艺术巨匠中,莫奈可算是最热爱阳光、最渴望阳光的画家了。晨雾中初升的太阳在海面上洒下一片鱼鳞般的金光,夏天的炎日在草原上投下长长的影子,微风中摇的白杨树把阳光分成无数的碎片,黄昏中阳光吞没了大教堂冰凉的石壁,塞纳河水面上阳光在翩翩起舞,高高堆积的草垛间阳光深深地渗入,在睡莲的花瓣上阳光静静地休息——莫奈以他毕生的精力执著地追求着、表现着这变化无穷的阳光。在英吉利海峡边的勒?阿佛尔港,在布丹(Eugene Boudin,1824 —1898)的启发下,莫奈立志要成为一名画家。从那时起,在他整整70 年的艺术生涯里,大部分作品都是一首首献给阳光的赞歌。

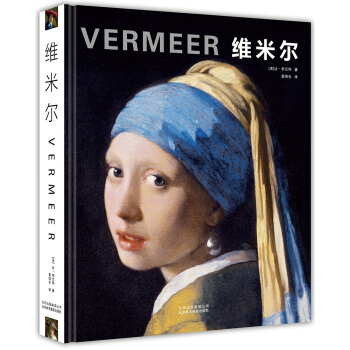

这幅描绘少女身穿洁白长裙、手撑阳伞站立在小丘上的作品也是如此,画面上几乎每一个细小的局部都闪耀着明媚的阳光。这阳光和维米尔(Johannes Vermeer ,1632—1675)的从窗口微微照入、在吊灯和静物间洒下结晶的阳光不同,莫奈的阳光光芒四射,如洪水一般吞没了整个世界。

夏天的晴空飘着几朵白云,像一片无边无际的光的海洋。少女的草帽和洁白的衣领间的蓝色丝巾在微风中轻轻飘荡。她似乎是天女下凡,刚刚着陆在这座小山丘上。画面稍带仰视的构图,使少女在蓝天的衬托下更为突出。少女洁白的衣裙与白云的颜色一致,她的蓝色丝巾又同晴空的蓝色相同。这种用同类色来描绘主题与背景的技法是相当大胆的。因为如果稍微处理不当,主题和背景就会混淆在一起。莫奈一定对此了如指掌,他在这幅画上胸有成竹地向这一难题挑战。画面上少女的轮廓不一定很明显,却有着呼之欲出的真实效果。

占整个画面三分之一的草地是由红、黄、橙、蓝、绿等色的细小笔触组成的。莫奈在处理少女面前的影子时,特意使用了浓重的红、绿色调。它表明莫奈对光的一种认识,他认为即使在影子里光线依然在闪烁发亮。来到这幅画前,我们会有这样的感觉,仿佛我们和莫奈并肩站在他作画的小丘上,一同沐浴着明媚的阳光,呼吸着清新的空气,甚至还能感到草地上吹过的一袭凉风,周围充满了爽朗的夏天气息。

野外作画

这幅画为什么会具有如此生动的真实感呢?当然,莫奈直接在野外实地写生是一个主要原因。在野外支起画架进行实地写生,这在今天已是最普通的作画方式了。但在莫奈的时代,这种作画方式是极为大胆的创新之举。莫奈、毕沙罗、西斯莱等人在塞纳河边写生的作品,在当时说来虽然也能算是风景画,但属于极为简单的草图,一般所谓正式的作品都必须在画室中完成。就连自称“写实主义者”的库尔贝,我们从他的《画室》中,也能见到他凭记忆作画的方式。当然,那时这种极为便利的软管颜料还没有出现,所以要在野外写生,不得不考虑许多实际问题。例如,需带上许多溶解硬块颜料的溶剂等。据说软管颜料是一位名叫约翰?朗德(John G. Rand,1801—1873)的美国画家在19 世纪中叶发明的。如果这一发明推迟半个世纪,也许现在历史上的“印象派”就不存在了。

但是,如果因此就说印象派是从软管颜料中诞生的,这似乎有些可笑吧。其实,实地写生的作画方式从19 世纪30 年代的巴比松画派开始就已经有所发展了,它成了绘画的发展方向之一。那些携带方便的软管颜料只是在物质上解决了一个难题。19 世纪70 年代的青年画家们利用它在野外作画,从而发现了一个过去绘画所未曾表现过的崭新世界。这个崭新的世界就是充满阳光的世界。

印象派的诞生

在勒?阿佛尔港,在巴黎郊外的阿尔让特伊,莫奈他们终于发现大自然是在阳光照耀下才展现丰姿的。从前的绘画观认为,自然里的一切存在之物都带有它们各自不同的固有色。也就是说,绿草地永远是绿的,蓝衣服也永远是蓝的。

这些绿色和蓝色在光线的作用下只能产生明暗上的变化。具体地说,这种明暗变化是通过白到黑之间不同的灰层次才得以实现的。因此,明亮的蓝和灰暗的蓝,它们之间只存在明度的差别,不存在色相的不同。

然而,莫奈他们发现,自然界的物质在太阳的照耀下并不带有固有色。绿色的草地有时在夕阳下会闪烁着红光,蓝色的衣服有时也会被橘红色的阳光吞没,这些色彩变化都是在光线作用下发生的。于是,他们毫不犹豫地描绘了在阳光作用下的色彩世界。

例如,这幅《撑阳伞的少女》里少女身着洁白的长裙,从裙子上可以看到那晴空的湛蓝与野花的鲜红所带来的微妙的色彩变化。其实莫奈是在白色裙子上添上了淡蓝和粉红的笔触。

对于当时只相信物体固有色的人们来说,这样的描绘方法是难以理解的。如果在白裙子上出现蓝色和粉红的斑点,他们一定会认为那是裙子上的花纹。现藏于奥赛博物馆的雷诺阿(Pierre-Auguste Renoir,1841—1919)的《阳光下的裸女》一画,当时那些无法理解裸女皮肤上光斑的批评家们就曾攻击说“这是泛着死斑的肉体”。

这说明人们观察外部世界的眼睛总是受习惯和成规的支配。莫奈他们所努力的,就是要打破这样的习惯和成规去寻求纯粹的感觉世界。他们不管现实中对象的颜色是怎样的,而仅仅凭着自己的视觉器官——眼睛,把自己所见到的一切搬上画面。他们在作品中所描绘的世界,与其说是客观存在的自然,不如说是他们视觉中的自然更为确切。因此,“印象派”这一原本是用来讽刺他们的名字,却意外地道出了其本质。

人们都知道,“印象派”这个名字是由莫奈的一幅风景画得来的。那是一幅作于1872 年,题名为《印象?日出》的风景画。那幅画在1874 年参加了“画家、雕刻家、版画家协会展览会”。那个展览会是由莫奈、雷诺阿、毕沙罗、西斯莱、塞尚等被官方沙龙拒之门外的青年艺术家们自己主办的小团体展。后来这个展览会被称为“首届印象派展览会”,成为历史上一个具有重要意义的事件。当然,那时“印象派”这个名字还没有出现。

当时特意来观看这次展览会的《喧噪》周刊的美术记者路易?勒鲁瓦(Louis eroy,1812 —1885),以莫奈的《印象?日出》一画为例,写了一篇标题为《印象主义者展览会》的长篇艺术评论文章。虽然是一篇艺术评论,但其中充满了对这些青年艺术家的嘲笑与谩骂。他在文章中把那个展览会贬低得一文不值。

随着时光的流逝,这篇洋洋长文已被人忘却,唯有文章中的“印象派”这个“恶名”还流传至今。路易?勒鲁瓦在写这篇长文时绝不可能想到,他所嘲笑的“印象派”后来居然会有如此重大的意义

……

前言/序言

用户评价

读完这本书,我最大的感受是,艺术的魅力在于它的普适性,它能够跨越时空的界限,与不同时代、不同文化背景的人们产生共鸣。作者在解读画作时,常常会将其与当下的社会现象、人类的情感联系起来,使得那些古老的艺术作品,焕发出新的生命力。他用一种非常现代的视角,去审视那些经典的作品,让它们不再是博物馆里的陈列品,而是与我们的生活息息相关。我常常会在阅读时,感受到一种强烈的共鸣,仿佛画中的人物,或者艺术家所表达的情感,就是我内心深处的写照。这种跨越时空的对话,让我觉得非常奇妙。它让我明白,人类最根本的情感和追求,在漫长的历史进程中,并没有发生太大的变化。艺术,就是连接我们与过去、与他人最直接的桥梁。

评分这本书带来的,不仅仅是知识的增长,更是一种对美的感知力的提升。作者通过对名画的深入剖析,让我学会了如何去“看”,如何去“感受”,如何去“理解”。我发现,在阅读这本书的过程中,我的眼睛似乎变得更加敏锐,能够捕捉到更多之前被忽略的美好。我开始在日常生活中,更加留意周围的色彩、光影、构图,甚至是一些细微的表情和动作。这种对美的敏感度的提升,渗透到了我生活的方方面面。我常常会在走在街上,突然被一幅橱窗的陈列所吸引,或者因为一束阳光照射在墙壁上的阴影而驻足。这本书,让我成为了一个更加热爱生活、善于发现美的人。它不仅仅教会我欣赏艺术,更教会我如何去拥抱生活中的点滴美好,让我的精神世界变得更加丰富和充实。

评分我发现,这本书不仅是一本艺术鉴赏的书,更是一本关于“观察”的书。作者在解读画作时,非常强调“细节决定一切”。他会带领读者去留意那些可能被匆匆一瞥所忽略的细节,比如人物手部的小动作,背景中一个不起眼的物件,甚至是光影的微妙变化。通过对这些细节的分析,我们可以更深入地理解画作的整体意图和艺术家的匠心独运。我常常会在阅读时,一边看着书中的画作,一边尝试着自己去模仿作者的观察方式,试图找出那些我之前从未注意到的东西。这种主动的参与感,让我的阅读体验更加丰富和深刻。这本书让我明白,优秀的艺术作品,往往蕴含着无数的细节,而正是这些细节,构成了作品的灵魂。它教会我,在欣赏艺术时,要保持一份好奇心和细致,去发现那些隐藏在表象之下的智慧。

评分这本书的选材非常独到,它并没有选择那些最广为人知的、被过度解读的名画,而是挑选了一些同样伟大,但可能被大众所忽略的作品。这种“反主流”的视角,让我感到耳目一新。作者的眼光非常精准,他所挑选的画作,虽然可能不那么“网红”,但每一幅都充满了独特的魅力和深刻的内涵。他能够发掘出这些作品的闪光点,并用他独到的见解,将其呈现在读者面前。我常常会因为书中介绍的某幅画而感到惊喜,它就像一个被遗忘的宝藏,在作者的引导下,重现光彩。这种发现新事物的乐趣,是阅读这本书最大的收获之一。它让我明白,艺术的世界是如此广阔和多元,不应该仅仅局限于那些“必看”的清单。这本书,就像是一张藏宝图,指引我探索那些隐藏在艺术海洋深处的珍宝。

评分我一直认为,艺术的魅力在于它的多义性和能够引发的无限联想。而这本书,恰恰在这方面做得非常出色。作者并没有给出一个单一的、标准化的解读,而是提供了多种可能的视角和理解路径。他鼓励读者运用自己的想象力和个人经验去与画作对话,去发现属于自己的那份感悟。这种开放式的解读方式,极大地拓展了我欣赏艺术的边界。我发现,同一个画面,在不同的心境下,竟然能解读出如此不同的意涵。有时候,我会因为书中某段文字的触动,而联想到自己过往的经历,或者突然对生活有了新的感悟。这种将艺术与生活融会贯通的体验,是这本书最让我着迷的地方。它让我明白,艺术从来都不是高高在上、遥不可及的,它就蕴藏在生活的点滴之中,等待着我们去发现和体会。我常常会在读完一章后,合上书本,静静地回味,然后带着这份思考,去观察周围的世界,你会发现,那些曾经习以为常的风景,也仿佛被赋予了新的色彩和意义。

评分这本书带给我一种前所未有的视角,它不仅仅是简单地罗列名画,更重要的是,它引导我去“看”那些我曾经可能忽略的细节。作者的文字功底深厚,他用一种极其生动且富有洞察力的语言,将那些静止的画面赋予了生命。我常常会跟着他的笔触,从人物的眼神,到衣物的褶皱,再到背景的远山近水,一步步深入画作的灵魂。有时候,我会觉得作者就像一位经验丰富的向导,带着我穿梭在画布的迷宫里,指点迷津,揭示那些隐藏在表象之下的深刻含义。他提出的问题,比如“艺术家为何选择这样的构图?”“这个色彩的运用传达了什么情感?”等等,都像是一把把钥匙,打开了我对艺术创作过程的思考。我发现,原来欣赏一幅画,不仅仅是看它的美,更要去理解它的“为什么”。这种学习过程,让我从一个被动的观赏者,转变为一个主动的探索者。这本书的解读方式,非常注重画面本身的视觉语言,而不是过度依赖历史背景或者艺术家生平的叙述,这让我觉得更加纯粹,也更加专注于艺术本身的力量。我常常在阅读某段文字时,会停下来,反复比对书中的画作,试图去寻找作者所提及的每一个细微之处,这种沉浸式的体验,让我受益匪浅。

评分我不得不说,这本书彻底颠覆了我对名画欣赏的一些固有认知。过去,我可能更多地关注画面的精美程度,或者作品的知名度,但这本书,却引导我去关注那些更深层次的东西。比如,艺术家在创作过程中所经历的心路历程,他如何通过画面来表达内心的情感和思想,以及这些作品在历史长河中所扮演的角色。作者的分析非常细致入微,他能够从一个微小的笔触,一个色彩的搭配,甚至是画面中人物的眼神,解读出艺术家想要传达的丰富信息。我常常会在阅读时,发现自己过去对某幅画的理解是多么的浅显。这本书让我学会了“慢下来”,去仔细地审视每一幅作品,去感受它所蕴含的力量。我发现,原来一幅画,可以承载如此多的故事和情感。它不仅仅是二维的平面,更是一个立体的、多维度的世界,等待着我们去探索。这种“重新认识”的过程,让我对艺术的敬畏之心油然而生。

评分这本书的叙事方式非常引人入胜,它不像一本枯燥的教科书,而是像一个老朋友在娓娓道来,分享着他对艺术的热爱和理解。作者的语言风格亲切而自然,没有过多的学术术语,也没有空洞的理论说教,而是用一种平实而富有感染力的文字,将那些伟大的艺术作品展现在我们面前。我常常会被作者的真诚所打动,他仿佛将自己对艺术的痴迷和热爱,毫无保留地倾注在了字里行间。阅读这本书,就像是在与一位博学而有趣的灵魂进行一场深入的交流。他会分享自己的困惑,也会表达自己的惊喜,这种真实的互动感,让我觉得非常亲切。有时候,我会因为作者的某句话而忍俊不禁,有时候,我也会因为他对某幅画的深刻理解而陷入沉思。这种情感上的共鸣,让我在阅读的过程中,始终保持着高度的投入和兴趣。我尤其喜欢书中偶尔穿插的一些个人化的观察和体验,这让冰冷的艺术作品,变得更加鲜活和有温度。

评分这本书的语言风格非常有辨识度,它不像市面上很多艺术评论那样,充斥着晦涩难懂的术语,而是用一种清晰、流畅、富有逻辑的语言,将复杂的艺术概念解释得浅显易懂。作者的文字非常有画面感,他能够用最精炼的语言,描绘出画作中最动人的场景,让读者仿佛身临其境。我常常会在阅读时,被作者的遣词造句所吸引,他能够找到最恰当的词语,来表达他对画作的理解和感受。这种文字上的功力,让阅读过程本身,也成为一种享受。我甚至觉得,作者的文字,本身就如同艺术品一般,优美而富有韵律。它能够引导我进入一个更加纯粹的艺术世界,让我能够更加专注于画作本身的美感和内涵。这种高质量的文字输出,是这本书给我留下深刻印象的关键原因之一。

评分这本书的装帧设计着实令人惊喜,封面选用的色彩搭配既有沉静的艺术气息,又不失现代的活力。翻开书页,纸张的触感温润而厚实,印刷清晰,色彩还原度极高,这对于一本关于视觉艺术的书来说,是至关重要的。在阅读过程中,我能感受到一种被悉心对待的愉悦感,仿佛作者和出版方都极力想将画作中最细微的笔触和最微妙的色彩变化呈现在读者面前。我尤其喜欢它在细节处理上的考究,比如每一幅画作的引用都配有详细的出处和艺术家信息,这不仅增加了阅读的权威性,也为我进一步探索这些艺术瑰宝提供了便捷的线索。我常常会在阅读某幅画的解读时,忍不住拿出手机搜索艺术家其他的作品,这种延伸阅读的体验,是很多同类书籍难以给予的。而且,书中的排版布局也十分合理,留白适度,让观赏画作的空间感更强,不会显得拥挤或杂乱。每一次拿起这本书,都像是开启了一场穿越时空的视觉旅行,那些曾经只在博物馆展柜里遥不可及的艺术品,如今仿佛触手可及,在我的指尖下缓缓展开。这种物质上的质感,与精神上的充盈感交织在一起,构成了一种非常独特的阅读体验。我甚至会时不时地抚摸封面,感受那层细腻的纹理,好像在与画作本身进行一种无声的对话。

评分跨国恋爱会比本地恋爱多了些什么,还是少了些什么?

评分很好的书,看名画的角度不同,就有不一样的见解!

评分给小朋友买的,我都很喜欢看

评分第一章

评分如果说艺术的神秘在于它难懂,那么艺术的价值也可能是它为人类留下了永恒的美。我喜欢这本书中作者讲解到的每副画时,多会叙述的那些传言故事。虽只是传言,虽未知真假,但却为一幅画映上了迷一样的灵感。画也算灵物,更何况这些久经世纪留下来的名画呢。比如在波提切利的《春》中,作者解读了一幅尽善尽美描绘春天的作品。那种画家作画时对春天的喜爱之情,在那些仙女神话与大自然春天的共同塑造中,以一种美妙姿态生灵地倾诉出来。

评分很显然,读《看不见的名画》这一系列的作品会是一段有趣的体验。毕竟对于普通读者而言,对于自己并不熟悉的领域知识储备,其实是给自己对待这个世界时,提供了想象另一种可能的路径

评分看到报纸上的推荐后购买

评分看名画的眼睛(2)

评分看了小顾聊绘画后,看见有人推荐这本书就买了来,据说是经典,还没有看

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![时间庭院:不要因为成长而丢失了内心的诗意(散页版) [Time of Memory] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11776224/56064204N6313ec44.jpg)

![解忧禅绕画:全球137位艺术家的创意之美 [The Beauty of Zentangle: Inspirational Examples fr] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11867682/56a1e263N13086f25.jpg)