具体描述

内容简介

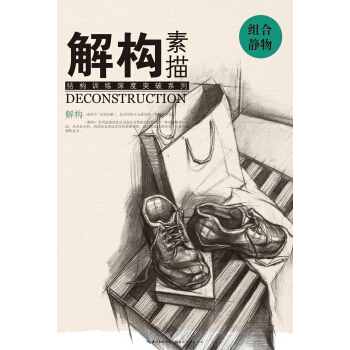

解构系列图书策划的立足点为解决学生在素描基础学习训练中出现的观察方法和理解方法问题。在结构学习的基础上,增加块面分割及形体解析,并结合近年各美术高考大省素描考题,在和同类书拉开距离的同时,加贴切老师教学及学生训练的需求。人物头像除了涵盖各类型年龄人物头像结构分析外,增加了人物头像的块面解析。作者简介

周舟,中国电影艺术研究中心电影学硕士,北京师范大学艺术与传媒系博士,现就职于中国电影艺术研究中心。常年担任《电影》杂志编辑、《看电影》杂志撰稿人,电影频道《佳片有约》特约影评人。多年来致力于美国电影与好莱坞剧作研究,参与编写《欧洲电影赏析》,并有译《电影的力量》《你的剧本逊毙了》等。彭明华,96年毕业于湖北美术学院美术教育系。长期从事美术基础教育工作,成绩突出,所教学生遍布全国各大重点院校,现任武汉艺苑美术培训学校主讲教师。

葛昭辉毕业于湖北工业大学,现为武汉艺苑美术培训学校主讲教师,从教十多年,所带学生过关率达到100%。“教好零基础和弱基础的学生才是好老师!”。

内页插图

目录

简单静物组合水果类

蔬菜类

生活用品类

复杂组合

水果类(步骤详解)

蔬菜类(步骤详解)

生活用品类(步骤详解)

综合类静物组合(步骤详解)

模拟考题及步骤示范

前言/序言

用户评价

我必须承认,在阅读《解构·素描·组合静物》的过程中,我经历了一次思想的洗礼。原以为素描只是对物体进行精确的模仿,但这本书彻底颠覆了我的认知。作者并没有止步于表面的形似,而是深入到“解构”的层面,去剖析构成物体的本质特征,进而通过重组和创新,赋予静物新的生命。这种“解构”并非破坏,而是一种更高层次的理解和再创造。书中对不同材质的处理,如丝绸的垂坠感,木材的纹理,水果的饱满度,都展现了作者对细节的极致追求。但更重要的是,他通过这些精细的描绘,引导我们去思考物体背后的结构、比例、以及它们之间微妙的关系。这种组合静物的形式,本身就充满了叙事性。作者并非机械地堆砌物品,而是通过它们的相互衬托、对比,营造出一种特定的氛围和情感。有时候,画面会传递出一种宁静与祥和,有时候则充满了动感与张力,甚至偶尔能窥见一丝怀旧的情绪。我印象深刻的是其中几幅以日常生活用品为主题的作品,比如一个旧水壶,几只水果,以及一本泛黄的书。在作者的笔下,这些平凡的物件仿佛被赋予了灵魂,它们不再是冰冷的物体,而是承载着故事和记忆的载体,引发观者内心的共鸣。这本书让我明白,素描并不仅仅是技巧的训练,更是一种思维方式,一种观察世界、理解世界、并最终以独特视角进行表达的方式。它鼓励我们打破常规,勇于尝试,去探索艺术创作的无限可能。

评分在阅读《解构·素描·组合静物》的过程中,我仿佛经历了一场静默的对话。作者的笔触如同他心灵的回响,每一条线条,每一个明暗对比,都充满了情感的张力。我尤其被他对光影的精准把握所吸引,那种穿透物体、在空间中流动的光线,营造出一种宁静而深远的意境。他能够用素描这最朴实的媒介,描绘出物体最本质的美感。书中对不同材质的细腻刻画,让我惊叹不已。玻璃的剔透,金属的光泽,陶瓷的温润,布料的垂坠,都被他赋予了生命,仿佛伸手便可触摸。我反复研读的章节是关于“组合静物”的。作者并非简单地将物品堆砌,而是通过对它们之间形状、大小、色彩(即使是素描,也能通过灰度变化传达色彩的丰富性)以及空间关系的巧妙安排,构建出富有叙事性和情感的画面。我至今难以忘怀其中一幅描绘了水果、器皿和书籍的组合,画面散发出一种温馨而宁静的生活气息,仿佛能感受到阳光透过窗户洒在桌面上的温暖。作者在书中提出的“解构”理念,更是让我对素描艺术有了全新的认识。他并非满足于表面的模仿,而是深入分析物体的结构和本质,然后以创新的方式进行重组。这种“解构”与“组合”的艺术手法,让我看到了素描创作的无限可能。这本书对我来说,不仅仅是一本技能书,更是一次关于如何“观察”和“感受”世界的启迪。

评分初拿到这本《解构·素描·组合静物》,我原本以为会是一本枯燥的理论教材,没想到翻开扉页,一股清新而充满力量的艺术气息扑面而来。书中大量的写实素描作品,不仅仅是技巧的展示,更像是一场视觉的盛宴,让我沉醉其中。作者对光影的把握,对物体质感的刻画,简直达到了炉火纯青的地步。每一笔线条都仿佛拥有生命,赋予了冰冷的物体温度和情感。尤其是一些静物组合,看似随意的摆放,却在作者的笔下呈现出奇妙的和谐与张力,让人不禁思考,平凡的日常物品,在经过艺术家的眼睛审视后,能迸发出如此惊人的美。我尤其喜欢其中对器皿的描绘,玻璃的剔透,金属的冰冷,陶瓷的温润,都被表现得淋漓尽致,仿佛触手可及。作者在处理这些细节时,展现出了极高的耐心和对生活细致入微的观察力。书中的构图也极具匠心,每一幅作品都经过深思熟虑,引导观者视线在画面中游走,发现其中隐藏的趣味。我常常会盯着一幅画看上很久,试图揣摩作者当时的心境,以及他想要传达的某种情绪或故事。它不仅仅是一本关于素描的书,更是一本关于如何“看”世界的书。它教会我,即使是最寻常的物品,也蕴含着无限的艺术可能,等待着我们去发现和挖掘。这本书让我对素描这门基础艺术有了全新的认识,它不再是僵硬的技法练习,而是通往艺术殿堂的桥梁,是表达内心世界的有力工具。我迫不及待地想将书中的一些技法应用到自己的创作中,用画笔去捕捉那些稍纵即逝的美好瞬间。

评分这本书的装帧本身就透着一股沉静而专业的艺术气息,翻开第一页,我就被那些细腻到令人发指的素描作品所吸引。作者对于光影的处理简直是出神入化,每一处明暗的过渡都显得那么自然而富有节奏感。我尤其关注了书中关于不同材质的表现技法,比如金属的冰冷光泽,丝绒的柔软褶皱,以及陶瓷的温润质感,他都能够通过精准的线条和细腻的明暗变化,将这些材质的特点刻画得淋漓尽致,仿佛触手可及。这不仅仅是技术层面的精湛,更体现了作者对物体本身的深刻理解和敏锐的观察力。在组合静物的章节,作者展现了他高超的构图能力。他能够将看似毫不相干的物品巧妙地组合在一起,通过物体的形状、大小、色彩(即使是素描,也能通过灰度的变化传达色彩的感受)以及它们之间的空间关系,构建出富有张力而又和谐统一的画面。我特别喜欢其中几幅描绘了餐桌场景的作品,那些散落的水果、精致的餐具,还有偶尔出现的书籍或花瓶,都被作者以一种诗意的方式呈现出来,仿佛能闻到食物的香气,听到轻柔的音乐。这种组合不仅仅是为了视觉上的美感,更是一种情感的表达,一种对生活细微之处的赞美。作者在书中还探讨了“解构”的艺术理念,他并非简单地模仿现实,而是通过对物体形态的分析与重塑,去挖掘其内在的结构与本质,并在此基础上进行新的艺术组合。这让我意识到,真正的艺术创作,源于对世界的深刻洞察,而非简单的复制。

评分翻开《解构·素描·组合静物》,我感觉自己就像走进了一个充满智慧的艺术殿堂。这里的每一幅素描作品,都不仅仅是线条的堆砌,而是作者对世界深刻理解的凝练。他对光影的掌控,对材质的细腻描绘,达到了令人惊叹的程度。我常常会花费大量时间去欣赏书中对不同物体质感的刻画,比如金属的冰冷锐利,丝绒的柔软光泽,或是水果表面的微微反光,这些细节都处理得如此到位,仿佛触手可及。更让我着迷的是书中关于“组合静物”的部分,作者并非随意堆砌,而是通过对物体之间形状、大小、明暗的巧妙安排,构建出富有生命力的画面。他能够将看似平凡的物品,通过其独特的视角和构图,赋予它们新的意义和情感。我印象最深的是其中一幅描绘了旧书、烛台和花瓶的作品,画面中弥漫着一种复古而宁静的氛围,仿佛能听到旧书翻页的沙沙声,感受到烛光的温暖。这种“组合”本身就充满了叙事性,引发观者丰富的联想。作者在书中还强调了“解构”的重要性,他并非简单模仿,而是深入剖析物体的结构和本质,然后在新的基础上进行重组。这种创作理念,让我对素描有了全新的认识,它不再是枯燥的技法练习,而是充满智慧和创意的艺术探索。这本书对我来说,不仅是一本教材,更是一次心灵的洗礼,让我重新审视生活中的平凡事物,发现它们隐藏的艺术之美。

评分当我第一次接触到《解构·素描·组合静物》这本书时,我并没有预设任何期待,只是被它简洁而富有深度的书名所吸引。然而,当我翻阅其中的内容时,我被深深地震撼了。书中的素描作品,其精细程度和艺术感染力,远远超出了我的想象。作者对光影的运用,简直是大师级别的。他能够用最简单的线条,勾勒出物体最复杂的结构和最微妙的质感。我特别注意到他处理不同材质的技巧,比如玻璃的通透、金属的冰冷、布料的柔软,这些都被他描绘得栩栩如生,仿佛触手可及。而“组合静物”的部分,更是让我领略到了作者非凡的构图能力和创意。他并非简单地将物品摆放在一起,而是通过对物体之间比例、大小、明暗的精妙处理,创造出富有视觉张力且和谐统一的画面。我个人非常喜欢其中几幅描绘了厨房用具和食物的作品,那些散落在桌面上的水果、碗碟,以及偶尔出现的餐巾,都被作者以一种充满生活气息的方式呈现出来,仿佛能闻到食物的香甜,感受到烹饪的乐趣。作者提出的“解构”理念,更是让我眼前一亮。他并非止步于表面的描摹,而是深入探究物体的内在结构和构成元素,然后再以此为基础进行重组和再创作。这种创作方式,赋予了作品更深层次的艺术内涵和思想性。这本书不仅仅是一本技法书,更是一本关于如何“看”世界、“理解”世界并用艺术“表达”世界的哲学读本。

评分我通常不太容易被技术性的艺术书籍所打动,它们往往过于强调技法,而忽略了艺术的情感表达。《解构·素描·组合静物》却是一个例外。这本书在我手中,更像是一本充满了诗意的随笔集,每一幅素描作品都仿佛是作者用画笔写下的心语。他没有使用大量晦涩的理论术语,而是通过直观的图像和精炼的文字,引导读者进入他的艺术世界。我对书中对“解构”的理解尤为赞赏,它并非是对现实的否定,而是一种更深层次的认识。作者仿佛是一位解剖学家,将静物分解成最基本的元素,然后又以一种全新的方式将它们重新组合,赋予它们新的生命和意义。这种再创造的过程,充满了智慧和创意。我尤其喜欢他处理光线的方式,那种穿透物体、洒落在背景上的微妙光影,总能营造出一种宁静而富有深度的氛围。那些看似寻常的物品,在他的笔下,都焕发出了别样的光彩。比如,一堆散乱的布料,在他手中可以变得如此富有雕塑感;一个简单的陶罐,也可以在光影的作用下,呈现出历史的厚重感。我反复翻阅的章节是关于组合静物的,作者如何将不同的物体,通过形状、大小、明暗的对比与协调,构建出富有生命力的画面,这其中蕴含的不仅仅是构图的技巧,更是作者对空间、比例以及物体之间关系的深刻理解。这本书让我重新思考了“静物”的定义,它不再仅仅是摆放在画室里的道具,而是可以承载情感、讲述故事的载体。

评分《解构·素描·组合静物》这本书,如同一本厚重的艺术笔记,记录着作者对艺术创作的深刻思考和不懈探索。我被书中那些充满力量和细节的素描作品所深深吸引。作者对于光影的运用,堪称教科书级别,每一处明暗的变化都显得自然而富有节奏感,使得物体仿佛拥有了立体的生命。我尤其欣赏他对不同材质的表现技巧,无论是金属的冷硬,丝绸的光滑,还是陶瓷的温润,他都能够用精准的线条和细腻的灰度变化,将这些质感刻画得淋漓尽致,仿佛触手可及。书中关于“组合静物”的章节,更是让我领略到了作者非凡的构图能力和创意。他并非随意地将物品摆放在一起,而是通过对物体之间形状、大小、色彩(即便在素描中,也能通过灰度的变化传达色彩的丰富性)以及空间关系的精妙处理,构建出富有张力且和谐统一的画面。我个人非常喜欢其中几幅描绘了日常家居用品的组合,比如一个旧茶壶,几本书,还有一束干花,画面中弥漫着一种朴实而温暖的生活气息,让我倍感亲切。作者在书中提出的“解构”理念,更是让我对素描创作有了更深的理解。他并非简单地模仿现实,而是深入剖析物体的结构和本质,然后再以全新的视角进行重组和再创作。这种“解构”与“组合”的融合,让我看到了素描艺术的无限可能性。这本书对我来说,不仅是一本技法书,更是一次关于如何“观察”和“表达”世界的艺术启迪。

评分《解构·素描·组合静物》这本书,如同一场精心策划的艺术展览,将我带入了一个充满想象力和创造力的空间。我常常沉浸在书中那些细腻入微的素描作品中,尤其是作者对于光影的处理,精准而富有表现力,让每一件物品都仿佛有了生命。我尤其着迷于他对不同材质的刻画,无论是金属的冷峻、丝绸的光滑,还是木头的粗糙,都被他用线条和明暗变化表现得淋漓尽致,仿佛我能用指尖触碰到它们真实的质感。书中关于“组合静物”的部分,更是让我大开眼界。作者并非随意地将物品摆放,而是通过对物体之间形状、大小、色彩(即便是黑白素描,也能通过灰度来传达色彩的感受)以及空间关系的精妙安排,创造出富有故事性和情感的画面。我印象深刻的是其中一幅描绘了旧书、羽毛和老式相机组合的作品,画面中弥漫着一种怀旧而神秘的氛围,让我不禁思考它们背后可能隐藏的故事。作者在书中提出的“解构”理念,更是对素描创作的一次深刻的升华。他并非简单地模仿现实,而是通过对物体形态、结构进行深入的分析和理解,然后再以全新的视角进行重组和再创作。这种“解构”与“组合”的融合,让我看到了素描艺术的无限潜力。这本书不仅仅是提供技法上的指导,更重要的是,它激发了我对生活的热爱,让我更加关注身边平凡的物品,并从中发现艺术的灵感。

评分作为一名对艺术创作充满热情但技巧尚浅的学习者,《解构·素描·组合静物》如同指路明灯,为我打开了一扇通往更广阔艺术世界的大门。书中那些精美绝伦的素描作品,并非仅仅是技巧的炫耀,而是作者对于如何“看见”和“表达”的深刻探索。他对于光影的运用,对于材质的表现,让我叹为观止。尤其是书中对不同物品之间相互关系的描绘,无论是大小的对比,还是明暗的呼应,都恰到好处,营造出一种和谐而富有张力的视觉效果。我被其中关于“解构”的章节深深吸引,作者并不是简单地复制现实,而是通过对物体形态的深入分析,找到它们最本质的特征,然后进行巧妙的重组。这种“解构”后的“组合”,让我看到了艺术创作的无限可能性。书中的每一幅作品,都像是一个独立的故事,等待着观者去解读。我常常会被画面中某个被忽视的小细节所吸引,比如一件器皿上的划痕,或者一束光线投下的阴影,这些细微之处,却往往是作者情感的寄托。这本书的魅力在于,它不仅提供了技法上的指导,更重要的是,它激发了我对生活的热情和对艺术的思考。它教会我,即使是最平凡的物品,也蕴藏着非凡的美,只要我们用心去观察,用艺术去表达。我开始尝试将书中的一些理念运用到自己的练习中,不再拘泥于形式,而是更加注重对物体的理解和情感的表达。

评分性价比高,品质高,送货快,值得购买

评分不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错

评分这个超好的,恩。超好的

评分好好学习

评分非常棒 很喜欢

评分配送速度很快

评分好好好好好好好好好

评分好好好好好好好好好好好好

评分不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错不错

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![解忧禅绕画:全球137位艺术家的创意之美 [The Beauty of Zentangle: Inspirational Examples fr] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11867682/56a1e263N13086f25.jpg)