具体描述

内容简介

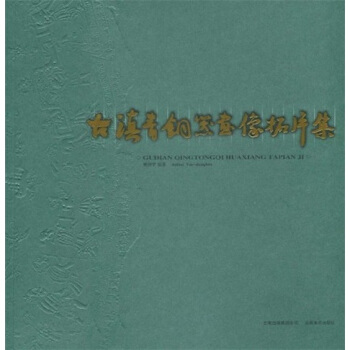

《古滇青铜器画像拓片集》的拓片,是拓自古滇部分贮贝器与铜鼓上的图饰,与汉代画像石拓片有相似的性质,所以可称为“古滇青铜器画像拓片”。拓片来自原物,并在此基础上加工,又近似版画。从这些拓片上看,古滇艺人已具备高超的平面绘画能力。古滇国有没有绘画?没有证据。但古代艺人的高超的造型和画面构成能力不可能是在青铜重器上练就的,一定有简便易行的工具材料与方法。所以我推测,古滇国可能有绘画。古希腊的绘画没有保存下来,但在陶器上保留着精美的瓶画,人们可以从瓶画中去推想希腊绘画、壁画。那么是否也可以从这些拓片中去推想古滇人可能存在的绘画呢?在青铜贮贝器上,杀人祭祀的图腾柱,在宗庙铜屋饰有蛇纹的梯子,我相信当时确有其物,它体量太大,不太可能是青铜的。那么,它会是木雕还是石雕呢?古滇的造型艺术,应当还有青铜器以外的艺术形式。东汉中后期,古滇国衰落了、消失了。古滇艺术的精神与形式也不复存在。四川的汉族大量迁徙南下,在滇池地区,出土了像四川及滇东北昭通那样的陶俑,如听琴俑、舞俑、家畜家禽俑等,风格造型与川俑一样,只是器型小得多。我怀疑是远途贩运来的,体积小便于运输。在羊甫头东汉墓出土的铜马、铜狗、铜猪,也完全是四川东汉陶俑的造型。在沧海桑田的历史变迁中,古滇王国的那份辉煌消失了。可喜的是两千多年后,它又重见天日,获得了新的生命。

内页插图

目录

【鼓乐、宴舞】石寨山铜鼓型贮贝器器面雕刻图饰

【祈年、播种】

石寨山铜鼓型贮贝器器身雕刻图饰

【放牧】

石寨山铜鼓型贮贝器器身雕刻图饰

【上仓】

石寨山铜鼓型贮贝器器身雕刻图饰

【放牧】之二

石寨山叠鼓型贮贝器雕刻图饰

【羿祭】

石寨山铜锣雕刻图饰

【水上“礼日”】

云南广南出土“石寨山型”船纹铜鼓水上“礼日”雕刻图饰

【铜棺】

云南祥云大波那村出土木椁铜棺(战国)端面雕刻图饰之一

【铜棺】

云南祥云大波那村出土木椁铜棺(战国)端面雕刻图饰之二

精彩书摘

【祈年、播种】石寨山铜鼓型贮贝器器身雕刻图饰

“初耕仪”、“藉礼”和“亲耕”这一人物活动的主题及其内容,是已故著名考古学家冯汉骥教授于20世纪60年代首次考证确定的。前者,与民族学为参证;后者,与我国先秦经籍记载和历代王朝继承的“籍田”和帝王的“亲耕”礼仪制度相联系,充分揭示了这一图像的历史意义和研究价值。

祭仪队列人物四十余人,肩舆“籍车”四部,每部四人负载一女性主祭人,当为王后和“多后”,形态突出面部年龄特征而逐一递增至最长的老妪,手扶舆边,颈项伛偻。前后随行者,或持长耒“点种棒”,或负铜锄,或头顶盛满籽种的筐篮。有巨犬两只形如“藏獒”,高及人肩,颇壮行色;小犬数只,来回于舆车人足之下;上空群鸟低回,种类繁盛而形态明确可指,有莺、燕、雀、鸥、鹭、布谷和鹞鹰等等。画面充满吉庆祥和的象征意义。

莺歌燕舞,百鸟翔集低回。雕铸师匠精心安排了往不同方向飞翔的、形态各异的各种鸟类。可谓人与自然融为一体。

巨犬身后头顶籽种、肩荷农具的三位妇女,其农具——尖叶型铜锄的弯柄装置方式,为我们订正了原识别其刃部为铜锄的误差;圆柄的长耒,早见于新石器时代。我国很多地区的考古发现: “尖状器”在民族学中,更多地被称为“点种棒”,在此器具手持部位的上端,镂出空腔,装入陶丸,于点种时上下戳土时发出音响,使“初耕仪”的活动更具礼仪的性质。

这一农业耕种仪式,以妇女为主,充分反映了妇女在农耕起源和早期社会组织中的重要和首要的地位。

“多后”见于商史的资料,“后宫藏种”和“王后供种”见于先秦文献记载,“春播”和“初耕仪”为民族学提供了比较范式。这些,都为我们识读这一滇人社会礼仪活动主题的重要线索。

前言/序言

人类的古文化,大体上可以概括为三大门类:即以文字为载体的语言文化;诉诸听觉感官的音乐文化;还有就是诉诸视觉感官的美术文化。以后出现的一切文化艺术门类,都是这三大门类的延伸、变化、发展与综合。在人类的前文字时代,遗留给我们上古的神话和传说,经千百年的口头相传、代代加工,虽上古遗风依稀可辨,但它毕竟不能看做历史的记录。古代的音乐文化,由于没有记谱的方法,更无录音录像技术,大都已失传。古代美术作品曾刻画了乐舞场面,为我们间接地保留了古代音乐文化。而古代乐器的出土,更能使我们推测古代音乐的大致情况。我们从曾侯乙墓出土的编钟推断甚至演绎古代乐舞;从不同类型的铜鼓分布可以判断生活在这些地区的不同族群。古代乐器又是一件艺术品,是古代音乐文化与美术文化的交叉。而美术文化,则是最直观的古代社会的记录,它是用形象书写的历史,具有不可替代的历史文化价值。美术考古,成为我们认识古代社会的主要依据之一。

许多辉煌的古代艺术有它清晰的发展脉络:有它的滥觞期、形成期、发展期、鼎盛期和衰落期。中华文明在世界其他古文明中,是血脉不断、高潮迭起、发展延续至今的伟大文明。但也有一些地区性的、少数民族的古代艺术,只见那昙花一现的辉煌。从现在的考古发掘来看,其发展的脉络尚不清晰。如以三星堆为代表的巴蜀文化、以滇池地区为中心的古滇文化等。我们现在见到的是其灿烂的鼎盛期,前不见古人,后不见来者——就像云雾中的江河,我们只看见其中问的一段,而它的源头和结尾,至今还是一个谜。

自上世纪50年代以来,随着古滇青铜器的大量出土,特别是1957年在晋宁石寨山出土了“滇王金印”,证实了古代“滇国”的存在,印证了《史记》、《汉书》中对于“西南夷”的记述,也为我们研究这批青铜器找到了钥匙与归宿。滇文物中的古墓葬群,从1955年以来,发掘了近二十处,其中文物数量最大、水平最高的有晋宁石寨山、江川李家山、昆明官渡羊甫头等墓地。此外,还有离昆明较远的、历史上不属“古滇国”而被称为“昆明”的滇西祥云大波那墓地及保山、红河等地区,也有很精彩的青铜器出土。有专家统计过,云南出土的各类青铜器有一万多件,其中有生产工具、生活用具、兵器、乐器及各种装饰工艺品,从器形、工艺上均有独特的风格。这些青铜器与中原地区相比,有很大的不同,有些器物属于云南特有,如贮贝器、扣饰、铜棺、铜鼓(广西、贵州、越南等地亦有出土)。而特别值得注意的是,在这些器物上那些具有造型艺术特质的雕刻、图饰具有极高的历史与艺术价值。这是古滇青铜器的魅力之所在:也是本文要着重探讨的问题。

用户评价

接触到《古滇青铜器画像拓片集》之前,我对古滇文化的印象还停留在教科书上那些比较零散的碎片信息,这本书彻底颠覆了我的认知体系。它将原本散落在不同文博机构的珍贵拓片进行了系统性的梳理和集成,形成了一个宏大的视觉叙事。最让我震撼的是,它揭示了古滇青铜器上所承载的“活的史诗”。那些动物与人像的互动,那种强烈的、充满律动的生命力,仿佛能穿越两千多年的时光与我们对话。我注意到了一个反复出现的 motif——“虎食人纹”,其表现手法和细节处理,与中原地区同期青铜器上的饕餮纹有着明显的地域性和风格差异,这为研究古代民族间的文化交流与独立发展路径提供了极佳的实证材料。这本书不仅是考古学资料的汇编,更是一部关于古代民族精神图腾和信仰符号的百科全书。

评分说实话,我原本只是抱着“了解一下”的心态翻开这本《古滇青铜器画像拓片集》,没想到立刻就被它呈现的学术深度和资料的稀有性给“锁住了”。它并非那种浮于表面的艺术欣赏画册,而是更偏向于严肃的考古文献汇编。每一张拓片旁边的文字注释都极其详尽,不仅标注了出土地点、器物形制,更重要的是对图腾含义的考证和对比分析,引用了大量的相关文献,逻辑严密,论证有力。比如对于“羽人”形象的反复出现,作者群给出了几种不同的解读路径,让读者能够进行多角度的思考,而不是被单一的结论所局限。这种严谨的态度,让这本书的参考价值几何级上升。我敢说,任何一个想深入研究云南古代文明和青铜冶铸技术的学者,这本书都是案头必备的工具书。它挑战了许多既有的认知框架,提供了一手且经过细致整理的视觉证据链。

评分这本《古滇青铜器画像拓片集》真是让人爱不释手,我简直要被那些精美的画面迷住了。书里的拓片保存得相当完好,细节丰富得让人惊叹,每一片似乎都在无声地诉说着那个遥远时代的传奇故事。尤其是那些狩猎、战争和祭祀的场景,纹饰的繁复和构图的精巧,完全超出了我对古代青铜器装饰艺术的想象。印刷质量一流,拓片的纹理和层次感都得到了很好的还原,这对于研究者和爱好者来说,简直是太棒了。我花了整整一个下午,只是沉浸在那些奔跑的野兽和英勇的战士身上,每一个线条的起伏,都像是能触摸到那个时代的气息。这本书不仅仅是一本图录,更像是一扇通往古滇王国精神世界的窗口,那种粗犷而又充满生命力的美学,至今看来依旧震撼人心。我特别喜欢其中几件带有神秘图腾的器物,它们背后隐藏的信仰体系和宇宙观,让人忍不住想要深究下去。这本书无疑是迄今为止关于古滇青铜器纹饰研究中,最具视觉冲击力和资料价值的出版物之一。

评分我是一个对历史文献整理和装帧设计比较挑剔的读者,通常很多专业书籍在装帧上都比较粗糙,但《古滇青铜器画像拓片集》的处理方式让我眼前一亮。从纸张的选择到开本的布局,都透着一股匠心。拓片图例的排版非常巧妙,既保证了单幅图像的完整性和辨识度,又通过合理的留白和分组,将不同主题的器物进行对比呈现。特别是采用了多重覆膜工艺,使得原本易损的拓片信息在书籍中得到了极佳的保护和展示。而且,装订方式非常结实耐用,我翻阅了数十次,都没有出现松散的迹象,这对于需要经常查阅和比对的学术书籍来说至关重要。这种对细节的极致追求,体现了编者对这批珍贵文化遗产的尊重,也极大地提升了阅读体验,让人愿意花时间去细细品味。

评分作为一名非专业的艺术爱好者,我最初拿到《古滇青铜器画像拓片集》时,确实有些担心内容过于晦涩难懂。然而,这本书在保持学术严谨性的同时,也做到了极佳的导览功能。它的插图注释虽然专业,但配图的清晰度和冲击力本身就具有强大的艺术感染力。我发现即便是跳过那些复杂的历史考证,光是欣赏那些构图的平衡感和线条的张力,就已经是一种享受。比如有一组表现水生生物和船只的拓片,那种对水流动态的捕捉,简直可以媲美后世的水墨画大师的手法,体现了古滇工匠非凡的写实能力和浪漫情怀。这本书成功地架起了一座桥梁,让普通读者也能窥见古代青铜艺术的辉煌,它证明了史学研究成果也可以是充满审美趣味和大众普及价值的精品。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有