具体描述

内容简介

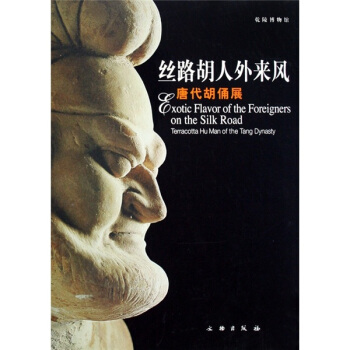

唐代胡俑展内容丰富,立意客观,内涵和谐,形式设计独特,主题重大。在吸收丝绸之路文化研究和唐代中外文化交流史特别是粟特民族研究成果的基础上,通过这个展览来反映丝绸之路与民族融合对唐代经济、文化、宗教的形成与发展的积极促进作用。本书不仅对胡汉民族融合和中华文明历史的研究有积极的推动意义,而且对当代国际文化交流有良好的促进作用,特别对我国与中亚五国“丝绸之路”联合申遗这一国际合作项目具有特别的现实意义。目录

序言前言

专题文章

丝路古道与唐代胡俑

唐代胡俑的出土和分类

展览文字及图版

魅力大唐——唐代的对外开放与胡俑出土

丝路灵魂——唐代丝绸之路上的胡人

乐居长安——生活在国际大都会里的胡人

胡风东渐——胡人对唐代文明的影响

附录

隋唐时期胡俑出土统计表

唐代丝绸之路

隋唐时期胡俑出土地点

前言/序言

用户评价

这本书的整体编排节奏处理得非常成熟老道,它像一部精心策划的展览,有开场白,有高潮,也有收尾的总结与展望。高潮部分无疑是那些色彩斑斓、造型各异的三彩胡俑群像展示,作者巧妙地将它们按照功能(军事、娱乐、侍从)分组,形成一个个生动的“场景”。这种分组既符合文物陈列的逻辑,也符合我们对历史场景的认知习惯。我印象特别深刻的是,在讨论胡人对唐代军事领域的影响时,书中配图的胡人武士俑,其铠甲的层叠和武器的细节,被放大并做了重点解析,这种对权力与军事符号的解读,触及了文化交流中更为深层的一面——力量的借鉴与重塑。全书的注释和参考文献列表极为详尽,这为有志于深入研究的读者提供了可靠的后续路径,体现了编撰者的学术责任感。总的来说,这本图录绝非一本简单的图册,它是一份详尽的历史观察报告,通过凝固的陶俑,成功地重现了一个开放、自信、兼容并蓄的伟大时代风貌,令人读后意犹未尽,并对“丝路”这一概念产生了更为立体和感性的理解。

评分翻开内页,那种扑面而来的视觉冲击感是极其强烈的,这本书的图片选择可以说是做到了“精挑细琢”。我注意到其中一组关于“健步力士俑”的展示,那些陶俑的肌肉线条和动态捕捉得极其到位,它们不再是僵硬的古代雕塑,而是一个个充满生命力的瞬间被凝固。对比以往看到的许多文物图录,这本书在光影处理上明显下了大功夫,一些侧光拍摄的胡俑,其高鼻深目、卷发浓须的特征被凸显得淋漓尽致,让人不禁联想到他们来自遥远的粟特或波斯。更有趣的是,作者似乎对这些胡俑的“职业”划分有着独到的见解,比如对“马球俑”和“乐舞俑”的分类解析,结合了敦煌壁画和其他同期文献的旁证,使得我们对唐代宫廷娱乐生活的想象不再是空中楼阁。这种跨学科的论证方式,让原本静态的文物“活”了起来,赋予了它们更深层次的社会学意义。我个人尤其关注其中对陶俑制作工艺的介绍部分,那些关于低温彩绘和三彩烧制的工艺流程,虽然是技术性的描述,但却以一种近乎散文的笔调写出,读起来并不枯燥,反而让人对唐代工匠的鬼斧神工肃然起敬。

评分这本书的叙事逻辑,给我一种“步步深入,层层剥茧”的阅读体验。它并没有一开始就将所有陶俑的“胡人身份”标签化,而是先通过对整体社会环境的描摹,为后续的个体分析做好了铺垫。比如,开篇对唐朝“海纳百川”的文化政策的解读,就为理解为何胡人能在帝都长安占据如此重要的社会角色提供了制度基础。这种宏观背景的构建非常扎实,使得读者在欣赏那些造型奇特的胡俑时,不会仅仅停留在“异域风情”的表层。我特别留意到关于“胡人与丝绸之路贸易网络”的章节,那里面引用了一些碑刻拓片和文书残片来佐证陶俑所反映的贸易物种和路线,这种严谨的考据,极大地增强了全书的可信度。相比之下,一些同类书籍往往侧重于美学鉴赏,而这本书显然更偏向于历史学和考古学的深度挖掘。阅读过程中,我时常会停下来,想象这些陶俑的主人——他们可能是长安城里叱咤风云的商贾大贾,也可能是宫廷中不可或缺的乐师,这种代入感,是优秀的历史读物所独有的魅力。

评分这部名为《丝路胡人外来风:唐代胡俑展》的图册,光是这个名字就带着一股子浓郁的历史回响和异域情调。我拿到手的时候,第一感觉就是它的装帧设计很有讲究,纸张的质感厚重而温润,仿佛能透过指尖感受到千年前长安的尘土与繁华。虽然我还没来得及细细品味每一件展品的细节,但仅仅是序言和前言部分,就为我打开了一个宏大而又精微的视角。它似乎不满足于仅仅罗列文物,而是试图构建一个立体的唐代社会图景,尤其聚焦于那些“胡人”带来的文化冲击与融合。我特别欣赏作者在开篇对“胡风”这一概念的界定,他们没有将其简单等同于异域的奇装异服,而是深入探讨了从音乐、舞蹈到饮食、服饰乃至宗教信仰的全面渗透与本土化过程。特别是其中提到丝绸之路上的商队行进路线与文化传播节点的分析,非常具有地理学的严谨性,这让我对即将展开的陶俑展示充满了期待,仿佛能预见到那些鲜活的、带着异乡口音的商人、乐师和使节正从书页中走出来,诉说着他们与大唐帝国的交集故事。这本书的排版疏密有致,大图的印刷色彩还原度极高,这一点对于研究者或爱好者来说至关重要,因为它直接关系到我们对胡俑面部表情、服饰纹理和釉色变化的直观判断。

评分这本书在细节的呈现上,体现出一种近乎偏执的匠心。在我看来,它更像是一本“文物档案与故事集”的结合体。那些彩图的解说文字,长度和信息密度都拿捏得恰到好处,既不会让读者感到信息过载,又能提供足够的背景知识。举个例子,对于一个看起来不起眼的“牵驼俑”,文字部分竟然能详细分析出骆驼品种的可能来源、鞍具的形制变化,甚至能推断出它所运载货物的潜在价值,这种对微小元素的关注,恰恰反映了作者群体深厚的学术功底。我特别欣赏它在比较研究方面的努力,书中时不时会出现将唐代胡俑与其他朝代或周边民族俑进行对比的图表和论述,这使得胡俑的独特性和创新性得以凸显,让读者清晰地看到唐代文化融合的独特路径。整本书的行文风格,在保持学术性的同时,又兼具一种娓娓道来的亲和力,使得即便是对考古学不甚了解的普通读者,也能轻松进入唐代那个多元化、充满活力的世界,仿佛是跟随一位学识渊博的向导,在博物馆的展厅里进行一场深入的私人导览。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有