具体描述

内容简介

《仪礼》是儒家经典之一,也是先秦时代有关社会习俗和礼制的资料总汇,对研究儒家思想和古代社会生活极具价值。历代为之作注解者很多。唐代编《五经正义》,将郑玄注和贾公彦疏作为钦定的《仪礼》注释,编成《仪礼注疏》,成为后世《仪礼》读本,与其他唐代钦定儒家经典注疏统称为《十三经注疏》。唐以后多次重刻,但质量良莠不齐,版本多有异同,错讹亦难以避免。有鉴于此,王辉先生潜心数载,将此书重新校勘整理,比较异同,择善而从,并吸收了历代学者研究《仪礼》的成果。各卷后附有校勘记。《仪礼注疏》将成为《仪礼》好版本。内页插图

目录

校点前言卷第

仪礼疏序士冠礼第一

卷第二

士冠礼第一

卷第三

士冠礼第一

卷第四

士昬礼第二

卷第五

士昏礼第二

卷第六

士昏礼第二

卷第七

士相见礼第三

卷第八

乡饮酒礼第四

卷第九

乡饮酒礼第四

卷第十

乡饮酒礼第四

卷第十

乡射礼第五

卷第十二

乡射礼第五

卷第十三

乡射礼第五

卷第十四

燕礼第六

卷第十五

燕礼第六

卷第十六

大射第七

卷第十七

大射第七

卷第十八

大射第七

卷第十九

聘礼第八

卷第二十

聘礼第八

卷第二十

聘礼第八

卷第二十二

聘礼第八

卷第二十三

聘礼第八

卷第二十四

聘礼第八

卷第二十五

公食大夫礼第九

卷第二十六上

公食大夫礼第九

卷第二十六下

觐礼第十

卷第二十七

觐礼第十

卷第二十八

丧服第十

附录

四库全书总目仪礼注疏提要

仪礼注疏校勘记序

宋严州本仪礼经注精交重雕缘起

重刻宋本仪礼疏序

重刻宋本仪礼疏后序

重刻宋本仪礼疏跋

重刻宋本仪礼疏序

重刻宋本仪礼疏记

嘉业堂丛书本仪礼疏跋

精彩书摘

媵爵者皆坐祭,遂卒解,兴,坐奠解,再拜稽首,执解兴。公苔再拜。媵爵者执解待于洗南。[六二]待君命也。【疏】「媵爵」至「洗南」注「待君命也」云「执解待于洗南「待君命」者,以其君尊臣卑,虽自饮讫,故执觯待于洗南,以待君命也。

【蔬】「小臣请致者」注「请使」至「君也」案下二人俱致,礼法当然,是以不敢必君举也,故云「一人与?二人与」取君进止,是优君也。

若君命皆致,则序进,奠觯于篚,阼阶下皆再拜稽首。公苔再拜。媵爵者洗象解,升,实之。[六二]序进,坐奠于荐南,北上,降,阼阶下皆再拜。序进,坐尊北,交于东楹之北,奠于荐南,不稽首,送觯,公苔再拜。序进往来,巾尊北,交与东楹之北,奠于南,不敢必君举也。大尉礼日:「媵爵者皆退反位。」

【疏】「若君」至「再拜」注「序进」至「反位」云「序进进往来,(六四)由尊北,交于东楹之北」者,前二人酌酒降自西阶,故交于西楹之北;此酌酒奠于君所,故二父于东楹之北弋二父于东楹北」者,以其酒尊所陈在东楹之西,西向而陈,(六五)其尊有四,并执幂者在南,不得南头以之君所,又唯君面尊,尊东西面酌酒以背君,故先酌者东面酌讫,由尊北又楹北往君所,(六六)奠讫,右还而反。后酌者亦于尊北,又于楹北与反者而交,先者于南西过。后者于北东行,奠讫,亦右还而反,相随降自西阶。云「奠于荐南,不敢必君举也」者,案乡饮、乡射皆云(六七)「奠者于左,将举者于右'是乡饮酒一人举解及二人举解皆奠于荐右,今言媵爵于公,是将举旅当奠于荐右,而奠于荐左,故云「不敢必君举也。引大射礼者,此经二人「阶下再拜稽首,送觯无反位之文,故引大射「媵爵者皆退,」「反门右北面位。」

公坐取大夫所媵觯,(六八)以酬降,西阶下再拜稽首。公命小臣辞。寅升,成拜。兴以酬直就其阶而酬之也。升成拜,复再拜稽首也。先时君辞之,于礼若未成然。

【蔬】「公坐」至「成拜」注「兴以」至「成然」自此至「奠于篚」论公为宾举旅之节。「公坐取大夫所媵觯」者,取上「楹北」解。云「兴,以酬宾,就其阶而酬之也」者,经但云「兴,以酬宾郑知公就西阶者,以其宾降拜不于阼阶下,而言「西阶下'故知公在宾西阶上也。不言西阶者,以公尊,空其文也。云「升,成拜,复再拜稽首也。先时君辞之,于礼若未成然」者,凡臣于君,虽为宾(君相酬,受爵,不敢拜于堂上,皆拜于堂下;若君辞之,闻命即升;若堂下拜讫,君辞之,即升堂复再拜稽首。所以然者,以堂下再拜而君辞之。若未成然,故复升堂再拜稽首以成之。升则不云「再拜稽首」直云「成拜」。以堂下既有「再拜稽首」则此文是也,若堂下未拜之间,闻命则升,升乃再拜稽首,则不得言「升,成拜六以其堂下未拜,即下经云「小臣辞,宾升,再拜稽首」郑注「不言成拜者,为拜故,下实未拜」是也。凡臣拜于君,有三等,初受献拜于堂下,或亲辞或遣小臣辞,成与不成,如上说;至于酬酒,虽下堂拜,未即拜,待君辞,即此下经云「公坐奠解,苔再拜,执觯兴」二儿卒解。宾下拜,小臣辞。

……

前言/序言

用户评价

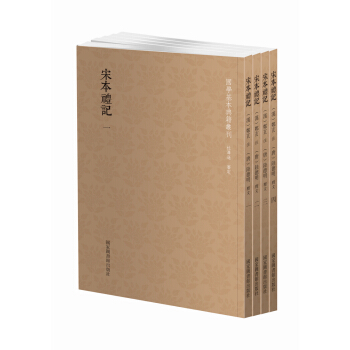

这套书的装帧真是没得说,拿到手就觉得很有分量。封面设计古朴典雅,虽然是竖排繁体,但对于我这种喜欢传统文化的读者来说,简直是福音。纸张的质感也很好,印刷清晰,字里行间透着一股庄重感。我本来对这种经典著作有点望而生畏,觉得晦涩难懂,但拿到手仔细翻阅后,发现这套书的排版很用心,读起来并没有想象中那么吃力。尤其是那些注释和疏解,真是点睛之笔,让原本枯燥的条文变得生动起来。我花了不少时间在研究那些礼仪的细节上,从祭祀到宴饮,每一处都蕴含着深刻的文化内涵。这套书不仅是文字的集合,更是一部活的历史。对于想要深入了解古代社会运作模式和人际交往准则的朋友来说,绝对是值得收藏的珍品。

评分我是一位传统文化爱好者,一直以来都在寻找一套权威且易于理解的《仪礼》版本。这套竖排繁体版的《仪礼注疏》恰好满足了我的需求。竖排版本身就带有一种庄重感,阅读时仿佛能感受到历史的厚重。最让我称道的是,注释部分并非简单的解释词义,而是深入到礼仪背后的伦理和思想根源。它不仅告诉我们“怎么做”,更阐明了“为什么这么做”。读完之后,我对中国传统社会的人文精神有了更直观的认识,受益匪浅。这套书绝对是书架上的亮点。

评分说实话,我买这本书主要是冲着里面的“注疏”去的。现在的社会节奏太快,很多传统的东西都被简化甚至遗忘,而《仪礼》作为儒家经典,其重要性不言而喻。这套书的注释部分做得非常扎实,引经据典,旁征博引,让人不得不佩服古人的智慧。我尤其喜欢看那些关于细节的考证,比如不同场合下衣着的讲究、礼仪动作的规范,这些在现代生活中已经很难见到了,但通过文字重现,仿佛能身临其境。阅读过程中,我经常会停下来思考,这些看似繁琐的礼节背后,究竟蕴含着怎样的人生哲学?每一次的阅读都是一次精神的洗礼,让我对“礼”有了更深层次的理解。

评分这本书的价值,不仅仅在于记录了古代的礼仪制度,更在于它体现了一种生活态度。现代人似乎越来越缺乏对“敬畏”的理解,而《仪礼》恰恰强调了这一点。通过阅读这套书,我学到了如何更加审慎地对待生活中的每一个环节,如何保持内心的谦逊与恭敬。注释的详尽程度令人印象深刻,很多我原本不理解的概念,在注疏的帮助下茅塞顿开。这套书的厚度就足以说明其内容的丰富和深度,需要静下心来慢慢品味,急躁不得。

评分这套竖排繁体版的《仪礼注疏》,对我来说,简直是打开了通往古代社会的一扇窗户。阅读体验非常独特,那种古香古色的感觉是简体横排完全无法比拟的。虽然刚开始需要适应一下竖排的阅读习惯,但一旦习惯了,那种韵律感和节奏感就出来了。我特别关注书中对不同礼仪场景的描述,比如朝觐、婚礼、丧礼等,从中可以窥见当时社会阶层的差异和人伦关系的维护方式。这些内容对于研究古代礼俗的学者来说,无疑是宝贵的资料。即便是普通爱好者,也能从中感受到一种穿越时空的震撼感。

评分很喜欢,清人对汉唐人做的注疏都有点看不上,于是,不约而同的为十三经重做注疏。总体上来说,是以小学治经,以考据的方法来治经学,实事求是,无徵不信,因此取得很高的成就。

评分感觉翻不了多久就要散,。

评分怕问路,要迷路。嘴勤不走冤枉路。

评分医者不医愚。——鲁迅

评分书是人类进步的阶梯。——高尔基

评分喜欢上海古籍这个版本就是不好买了

评分包子有肉,不在皮上;人有学问,不挂嘴上。

评分仪礼注疏(套装上中下3册)(竖排繁体版)仪礼注疏(套装上中下3册)(竖排繁体版)仪礼注疏(套装上中下3册)(竖排繁体版)仪礼注疏(套装上中下3册)(竖排繁体版)仪礼注疏(套装上中下3册)(竖排繁体版)仪礼注疏(套装上中下3册)(竖排繁体版)仪礼注疏(套装上中下3册)(竖排繁体版)

评分书是人类进步的阶梯。——高尔基

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有