01 隐含作者

02 我的父亲

03 1994年 4月 29日笔记

04 春日午后

05 夜晚疲惫至极

06 在夜的静寂中起床

07 家具们在聊天,你如何入眠?

08 戒烟

09 雨中的海鸥

10 海滨垂死的海鸥

11 快乐

12 我的手表

13 我不想去上学了

14 如梦和我们

15 当如梦难过时

16 风景

17 关于狗,据我所知

18 诗的正义笔记

19 暴风雨之后

20 很久以前在这个地方

21 孤独男人的房子

22 理发师

23 火灾与废墟

24 法兰克福香肠

25 博斯普鲁斯渡船

26 海岛

27 地震

28 伊斯坦布尔的地震恐惧

书与阅读

29 我如何处理掉我的一些书

30 论读书:词语或意象

31 读书的快乐

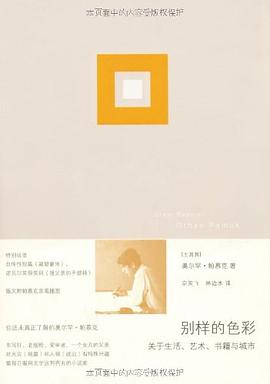

32 关于图书封面的九条说明

33 读还是不读:《一千零一夜》 134

34 《项狄传》序:每个人都应该有一位这样的叔叔

35 维克多 •雨果对伟大的酷爱

36 陀思妥耶夫斯基的《地下室手记》:堕落的快乐

37 陀思妥耶夫斯基的可怕恶魔

38 《卡拉马佐夫兄弟》 169

39 残酷、美丽和时间:论纳博科夫的《阿达》和《洛丽塔》

40 阿尔贝 •加缪

41 在不幸时读托马斯 •伯恩哈德

42 托马斯 •伯恩哈德的小说世界

43 马里奥 •巴尔加斯 •略萨和第三世界文学

44 萨尔曼 •拉什迪:《撒旦诗篇》与作家的自由

政治、欧洲以及保持自我本色的其他问题

45 阿瑟 •米勒国际笔会讲演词

46 禁止入内

47 欧洲在哪里?

48 怎样做地中海人

49 我的第一本护照和几次欧洲之行

50 安德烈 •纪德

51 宗教节日时的家庭用餐和政治

52 受辱者的愤怒

53 交通和宗教

54 在卡尔斯和法兰克福

55 受审

56 你为谁写作?

书如人生

57 《白色城堡》之后

58 《黑书》:十年以来

59 《新人生》采访节选

60 《我的名字叫红》采访节选

61 关于《我的名字叫红》

62 卡尔斯笔记中的雪(节选)

画与文

63 席琳的惊讶

64 森林与世界一样古老

65 无名杀手之谋杀与侦探小说

66 幕间休息;或,啊哈,埃及艳后!

67 为什么我没有成为一名建筑师?

68 塞利米耶清真寺

69 贝利尼和东方

70 黑笔

71 含义

别样城市,别样文化

72 我第一次和美国人打交道

73 世界之都观光记

《巴黎评论》采访

凝望窗外

我父亲的手提箱

· · · · · · (收起)

具体描述

一些帕慕克自称“小说无法表达”的想法、影像和片断,成就这部《别样的色彩》,他的第一部“碎片式组合集”。一部通过记忆、遐想、素描、访谈与旅行,展现作者多个自我的优美篇章,向我们透露出更多你不了解的帕慕克。帕慕克回忆了他拥有的第一本护照、他的第一次欧洲之行、女儿如梦的小时候,还讲到自己父亲的过世,谈及他不久前的官司,以及他所亲历的1999年伊斯坦布尔大地震。还写到了几位对他影响深远的作家,如劳伦斯·斯特恩、陀思妥耶夫斯基、纳博科夫,以及略萨…… 当然,少不了伊斯坦布尔和纽约,那是他所有作品成形的地方。伊斯坦布尔是他的起点与归宿,而他在纽约生活过两年。一部帕慕克三十年创作生涯的个人精选集,展现出独特视角下,作者倾其一生对孤独、满足、书籍与城市的执迷。

用户评价

##3.5。文章的质量不错,但选文似乎有点随心所欲。

评分##3.5。文章的质量不错,但选文似乎有点随心所欲。

评分##每一篇短文里,总有几句话让我不得不停下来,喘口气,才能继续看的。帕慕克的动人之处在于他坦诚而深刻,一针见血又毫不矫揉造作。

评分##还是伊斯坦布尔写得好

评分##应该给每篇文章标明写作日期,这样对作家文学观的发展变化就能更有直观了解。

评分##帕慕克认真、踏实,放弃其他享受,孤独地写作。他对书的态度——书房只是一堆灰尘和实实在在的负担,与其拿书房和珍本来卖弄和炫耀,不如认真读上十本。

评分##好一般。

评分##我觉得其实,他想用所有“碎片”指向一个中心的初衷失败了

评分##关于城市、生活、阅读的系列随笔,题材多样丰富,文笔自然流畅,读来异常顺畅,帕慕克的非虚构丝毫不逊于小说。伊斯坦布尔是他的城,他的明珠,他笔下永远都主角,身处两大洲壁垒间的尴尬存在,伊斯兰文化复兴与西化推进的撕扯。最喜欢他谈论阅读的部分---“在土耳其, 不读书是正常的,读书的人才有缺陷。”但他显然是极幸运的,因拥有一个开明有学识的父亲而早早接触西方文学,对盘点各大作家,尤其深情赞美陀氏,“博尔赫斯在某些地方说过的:发现陀思妥耶夫斯基,就像第一次发现爱情或大海——它标志着人生旅程中的一个重要时刻。”

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有