具体描述

基本信息

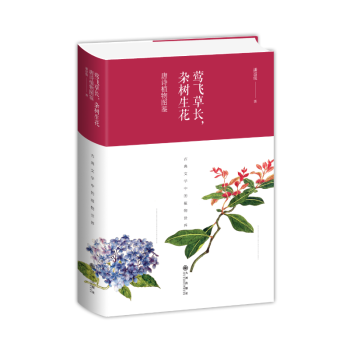

- 商品名称:莺飞草长杂树生花(唐诗植物图鉴)(精)

- 作者:潘富俊

- 定价:49.8

- 出版社:九州

- ISBN号:9787510872365

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2018-07-01

- 印刷时间:2018-07-01

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:32开

- 包装:精装

- 页数:206

- 字数:200千字

内容提要

本书以自然科学与古典文学邂逅的创意,把彩色图解应用到中国古典文学领域,以清楚的解说和清晰的照片,介绍了唐诗中的诸多植物。让读者在领略中国传统的古诗意境的同时,能形象地看到所涉及的各种植物,丰富了植物学的知识。配图精美,装帧新颖,本书以植物图作为一个新的切入点,把文字与图片**的相结合。本书作者系植物学家,同时对古典文学又颇为精通,故能成此创新

作者简介

潘富俊,美国夏威夷大学农艺及土壤博士,现任林试所森林生物系系主任。所学与植物密切相关,所爱与中国古典文学密不可分。近年来致力于将台北植物园从教学用园转变成台北市民优质的游憩点。著有《草木》《民俗植物学》《诗经植物图鉴》《楚辞植物图鉴》《成语植物图鉴》《红楼梦植物图鉴》等

目录

兰

桂

橘

桃

李

竹

萝

合昏

松

桑

韭

粱

茅

柏

枫

薇

桂

荆

菱

荇

芦

麦

荠

芙蓉

杜

苔

槐

瓢

柳

蓬

蒿

梅

梧桐

大麦

枣

麻

白草

梨

楸

芭蕉

支子

枥

藓

荻

茶

苦竹

葡萄

蒺藜

瓜

栗

蕨

杞

白苹

蒲

棘

棠

紫微

橦

芋

黍

菊

薜

木兰

藜

槿

葵

杉

荩

藿

石榴

郁金

红豆

松

茱萸

熏

豆蔻

红艳

附录

用户评价

从排版的角度来看,这本书的留白处理得极为出色,这在很多注重信息密度的图鉴中是很少见的。大面积的留白,使得每一页的视觉焦点都非常集中,不会让人产生阅读疲劳。我注意到,它似乎采用了“一页一景”的布局,或者说,每一组植物的介绍都占据了一个相对独立且宽敞的视觉空间,这极大地提升了图文信息的消化效率。这种设计哲学显然是想让读者“慢下来”,去细细品味每一株草木,每一个引用的诗句。这一点非常重要,因为唐诗本身就是一种节奏感极强的艺术,如果图鉴的排版过于拥挤,就完全破坏了那种韵律感。此外,图注和正文的区分也处理得很巧妙,使用了一种略微淡化的字体来标注学术信息,使得非学术性的、更具文学色彩的描述得以凸显,这体现了作者对阅读主次关系的深刻理解。

评分我关注这本书很久了,主要是冲着它背后那个看似宏大的主题去的——将唐诗的意境与植物学知识进行系统性的交叉融合。我期待的不是一本简单的花卉图谱,也不是一本枯燥的诗词赏析,而是能看到“诗情”如何具象化为“物态”的过程。我希望能在这本书里读到,杜甫笔下“野径云俱黑,江船火独明”中的那片“野径”上,究竟生长着哪些具有特定地理或季节特征的草木,以及它们在当时文人心中的象征意义。例如,李白的“白发三千丈”究竟是夸张到何种程度的藤蔓,还是仅仅是草木的泛指,书中是否有独到的考证和解读。我非常好奇作者是如何平衡诗歌中那种浪漫主义的想象与植物学描述中的科学严谨性。如果能提供一些植物在唐代不同地区的分布图,或者当时的园林种植习俗的侧写,那就更完美了。我希望能看到一种跨学科的、充满洞察力的对话,而不是简单地将诗句和植物照片并列。

评分这本书的装帧设计简直让人爱不释手,从封面那种略带复古感的米黄色纸张到内页的排版布局,都透露出一种精心打磨的匠人精神。特别是那个烫金的标题,在光线下折射出低调而奢华的光泽,让人每次拿起它都感觉像是在触碰一件艺术品。我尤其欣赏作者在字体选择上的考究,楷体的清秀与行书的灵动结合得恰到好处,既保证了阅读的舒适度,又增添了一份古典韵味。书脊的锁线装订方式也相当扎实,翻阅起来非常顺手,完全不用担心书页会松脱,这对于我这种喜欢反复翻阅查阅的读者来说简直是福音。而且,这本书的尺寸拿在手里刚刚好,既不像那种笨重的精装大开本那样需要双手捧持,也不像那些袖珍本那样信息量不足,完全是兼顾了美观性与实用性的典范。如果一定要说有什么可以改进的地方,也许是内衬纸的选择上,如果能再增加一些不同纹理的纸张来区分不同的章节,视觉上的层次感会更丰富,但这已经是吹毛求疵了。总体来说,光是它的实体质感,就已经值回票价了。

评分这本书的阅读体验,很大程度上取决于作者的叙事风格和语言的驾驭能力。我希望它不是那种教科书式的、干巴巴的陈述,而是充满生命力的讲述。我更喜欢那种带有一点散文笔法的描述,比如,当介绍一种植物时,可以从它在古代文人生活中的一个具体场景切入,描绘其香气、色彩、甚至触感,然后自然过渡到它的生物学分类和生长习性。如果作者能用一种像老友聊天一样的语气,娓娓道来那些植物在唐代诗人心中扮演的角色,那阅读起来会轻松愉快得多。比如,介绍“竹”,我不想只看到它的拉丁名和节段结构,我更想知道,唐人是如何在竹林中饮酒赋诗的,竹的虚心和气节是如何被借用来比喻君子的。这种代入感,才是让古典文学“活”起来的关键。如果文字平铺直叙,缺乏感染力,那么即便配图再精美,也只是徒有其表的一本图鉴而已。

评分我个人对这类题材最挑剔的一点,往往在于“图”的质量和真实性。我非常关注书中的植物插图究竟是精细的科学手绘,还是现代的摄影作品,抑或是古代的版画摹本。如果是现代摄影,我希望布光自然,能最大程度还原植物在自然光下的神态,而不是那种过度修饰的影楼照。如果是手绘,则要求线条的精确性和色彩的准确性,能否体现出植物细微的形态特征,比如叶片的脉络、花蕊的结构等,这直接关系到其作为“图鉴”的实用价值。如果能找到一些符合唐代审美情趣的画风作为辅助插图,哪怕是装饰性的,也会是极大的加分项。我更倾向于看到那种兼具科学准确性与艺术美感的插图风格,而不是简单地用一张高清照片替代所有讲解,毕竟,唐诗中的植物往往是高度符号化和理想化的,如何将这种“诗意”与“实物”的视觉差异进行有效衔接,是衡量这本书成功与否的关键标准之一。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[A323] 道德之關懷 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29922499574/5b3b2642Ne05214cb.jpg)

![[A323] 邏輯與設基法 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29923046771/5b3b28f5Nfc9d915d.jpg)

![[A323] 批判的繼承與創造的發展 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29923564022/5b3b2baeN72b23fc5.jpg)