具体描述

| 图书基本信息 | |||

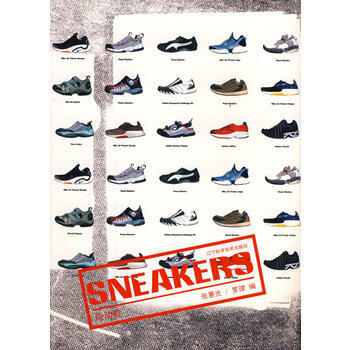

| 图书名称 | 运动鞋 | 作者 | 张惠光,罗律 |

| 定价 | 128.00元 | 出版社 | 辽宁科学技术出版社 |

| ISBN | 9787538152333 | 出版日期 | 2007-10-01 |

| 字数 | 页码 | ||

| 版次 | 1 | 装帧 | 平装 |

| 开本 | 16开 | 商品重量 | 0.4Kg |

| 内容简介 | |

| 本书是一本介绍运动鞋的专著,全书共分7个章节,具体内容包括运动鞋历史 、运动鞋品牌、运动鞋偶像、运动鞋文化、运动鞋的定制、限量版运动鞋及运动鞋的代表人物。该书可供各大运动鞋爱好者阅读使用,也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。 |

| 作者简介 | |

| 目录 | |

| Chapter 1 运动鞋历史 Chapter 2 运动鞋品牌 Chapter 3 运动鞋偶像 Chapter 4 运动鞋文化 Chapter 5 运动鞋的定制 Chapter 6 限量版运动鞋 Chapter 7 运动鞋的代表人物 |

| 编辑推荐 | |

| 文摘 | |

| 序言 | |

用户评价

我必须承认,这本书的阅读门槛略微偏高,但一旦跨过初期的适应期,其内在的魅力便会像深埋的宝藏一样逐渐显现出来。作者在构建其理论体系时,展现了惊人的知识储备和跨学科整合能力,不同领域的理论在这里交汇融合,碰撞出全新的火花。阅读过程中,我不得不频繁地查阅一些背景资料,但这非但没有削弱我的阅读兴趣,反而激发了我更强烈的求知欲,它成功地将“被动接收”转变成了“主动探索”。特别是书中某些章节对历史脉络的梳理,那种清晰的因果链条分析,令人叹服。这本书的价值在于其提供的思考深度,它鼓励读者质疑既有的范式,去探索更本质的规律。对于那些不满足于表面信息、渴望挖掘事物底层逻辑的读者来说,这本书无疑是一份厚礼。它的内容厚重,需要反复阅读才能完全消化吸收,这恰恰体现了它经久不衰的价值。

评分这本书的语言风格简直太独特了,充满了浓郁的个人色彩和一种近乎诗意的表达。作者似乎毫不费力地就能将复杂的概念用最简洁、最有力量的语言阐述出来,读起来酣畅淋漓,让人有一种“原来如此”的豁然开朗之感。它不像教科书那样刻板,反而更像是一次与作者进行的高层次对话,充满了启发性和思辨性。我甚至能想象到作者在写作时那种沉浸其中的状态,那种强烈的创作热情透过纸面传递了过来。在处理人物或事件的复杂性时,作者展现出了一种罕见的平衡感,既不美化也不过度批判,只是冷静而精准地呈现事实的全貌,留给读者充分的解读空间。装帧上我必须再次赞叹一下,封面的设计极具艺术感,与内文的调性完美融合,让人每次拿起它都感觉像是在进行一场艺术鉴赏。这本书绝对可以算得上是我近几年阅读体验中的一颗璀璨明珠。

评分这本书带给我一种久违的、纯粹的阅读愉悦感。作者的叙事技巧高超,总能在最恰当的时机抛出悬念,又能在读者即将感到焦躁时给予恰到好处的释放,节奏的把控堪称一绝。与其说它是一本书,不如说它是一段精心编排的沉浸式体验。我特别喜欢书中穿插的一些小故事或者轶闻,它们不仅为严肃的主题增添了趣味性,更重要的是,它们极大地增强了观点的可信度和代入感。纸张的微光和油墨的清香,配合着每一页内容引发的联想,构成了一种全方位的感官享受。这本书的结构非常稳固,像一座设计精良的建筑,每一个部分都承担着不可替代的支撑作用,丝毫没有冗余之感。它成功地做到了在普及知识的同时,保持了其艺术性和思想性,这在当下的出版市场中实属难得。读完后,我感觉自己的视野得到了极大的拓展,心中充满了对未知世界探索的渴望。

评分这本书真是让人爱不释手,虽然我以前对这个领域了解不多,但作者的叙述方式非常引人入胜,仿佛带着我一起进入了一个全新的世界。每一个章节的过渡都衔接得天衣无缝,从宏观的背景介绍到微观的细节剖析,层次感极强。特别是作者在描述某些关键转折点时的笔力,那种情感的张力和对人物内心世界的细腻刻画,让我在阅读时常常需要停下来回味许久。我特别欣赏作者那种不急不躁、娓娓道来的叙事节奏,它没有咄咄逼人的说教感,反而像一位经验丰富的老者在茶余饭后与你分享他的人生智慧。书中的案例分析既具有学术深度,又充满了生活气息,让人感觉理论不再是高悬于空的口号,而是可以切实指导我们日常思考和行动的工具。装帧设计也相当用心,纸张的质感和字体的选择都体现了出版方对读者的尊重,拿在手里就是一种享受。这本书无疑为我打开了一扇新的大门,我期待着能有更多这样的佳作出现,丰富读者的精神世界。

评分读完这本书,我最大的感受是,它真正做到了以小见大。作者并没有试图去描绘一幅波澜壮阔的史诗画卷,而是聚焦于那些看似不起眼的细节和瞬间,却从中提炼出了深刻的哲学思考。行文的风格非常洗练,用词精准而富有画面感,简直像是在雕刻文字。我尤其欣赏作者在构建逻辑框架时展现出的那种严谨性,每一个论点都有充分的论据支撑,绝不含糊其辞。这种深度阅读体验是现在很多快餐式读物所无法比拟的。而且,这本书的排版和字体大小都非常适合长时间阅读,长时间沉浸其中也不会感到视觉疲劳,这对于需要细细品味文字的读者来说至关重要。它让我重新审视了自己过往的一些认知偏差,并且开始尝试用一种更加批判性的眼光去看待日常生活中那些被我们习惯性忽略的常识。这本书不仅仅是知识的传递,更像是一次思维方式的重塑,非常值得推荐给所有追求深度思考的朋友们。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![不费力全身肌肤抗老保养事典 9787534179846 [日] 吉木伸子-RT pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/29834387090/5b380167N62009cc1.jpg)