具体描述

基本信息

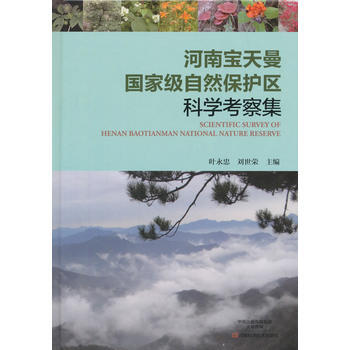

书名:河南宝天曼自然保护区科学考察集

定价:360.00元

作者:叶永忠 刘世荣

出版社:河南科学技术出版社

出版日期:2017-09-01

ISBN:9787534989674

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装-胶订

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

宝天曼位于河南省南阳市,宝天曼以她独特的风景和原始森林为主,以遮天蔽日的原始森林和众多的野生动植物而饮誉中原,成为同纬度生态结构保存*为完整的地区和河南省生物多样性的分布中心,被誉为'天然的物种宝库','中州的一颗明珠'。宝天曼保护区地理位置独特,是我国*的长江、黄河、淮河三个水系的分水岭,也是我国中部地区保存*为完整的自然综合基因库。1988年保护区被国务院批准为'*自然保护区',2001年联合国教科文组织宣布宝天曼为'世界生物圈保护区'。本书 是宝天曼物种的全面展示

内容提要

宝天曼*自然保护区会同河南农业大学、河南师范大学、河南省农业科学院、湖北工程学院、南阳师范学院等大专院校对本区的各类资源进行了系统的调查。中国林业科学研究院自20世纪90年代以来在保护区建有森林生态系统观测站、开展了森林生态系统与结构方面的研究;中国科学院植物研究所、河南农业大学于2008年开始在保护区建有大型固定监测样地,对样地内木本植物进行连续调查监测,并以样地为中心,在100 km2范围内进行了“5圈等距环线”和“米字形”植物调查,获植物图片40000余张。上述所有调查为本科考集的编写奠定了基础。《河南宝天曼*自然保护区科学考察集》以大量的综合科学考察成果为本底资料,全面介绍了宝天曼自然保护区的自然地理和丰富的野生动植物资源,系统回顾和总结了保护区建立30多年来在资源调查、科学研究、科普宣教和保护管理等方面取得的阶段性成果。

目录

目 录

章总论 4

1.1自然保护区地理位置 4

1.2自然地理环境概况 4

1.3自然资源概况 5

1.4社会经济概况 8

1.5保护区范围及功能区划 9

1.6综合评价 10

第2章自然地理环境 12

2.1地质概况 12

2.2地貌的形成及特征 13

2.3气候 14

2.4水文 17

2.5土壤 17

第3章植物多样性 18

3.1河南宝天曼自然保护区植物区系 18

3.1.1 维管植物区系的科、属基本组成 18

3.1.2植物区系的地理成分分析 24

3.1.3与邻近山地植物区系之间的联系 38

3.1.4结论 39

3.2河南宝天曼自然保护区植被 41

3.2.1 河南宝天曼自然保护区植被类型 41

3.2.2主要植被类型概述 47

3.3河南宝天曼自然保护区植物物种及其分布 69

3.3.1被子植物 69

3.3.2裸子植物 193

3.3.3蕨类植物 194

3.3.4苔藓植物 202

3.3.5大型真菌 203

3.4珍稀濒危及特有植物 260

3.4.1 重点保护植物 260

3.4.2珍稀、濒危保护植物 263

3.4.3河南省重点保护植物 264

3.4.4珍贵树种 266

第4章动物多样性 268

4.1 河南宝天曼自然保护区动物区系 268

4.1.1 野生动物种类组成 268

4.1.2 动物区系特征与分布特点 269

4.2动物物种及其分布 269

4.2.1哺乳类 269

4.2.2鸟类 271

4.2.3爬行类 276

4.3河南宝天曼自然保护区珍稀濒危及特有动物 313

4.3.1珍稀濒危及特有哺乳动物 313

4.3.2珍稀濒危及特有鸟类 314

4.3.3珍稀濒危及特有爬行动物 318

4.3.4珍稀濒危及特有两栖动物 319

4.3.5珍稀濒危及特有鱼类 320

第5章旅游资源 321

5.1自然旅游资源 321

5.2人文旅游资源 323

5.3生态旅游资源评价 323

5.4 旅游发展前景预测 325

第6章社会经济状况 327

6.1保护区社会经济状况 327

6.1.1 行政区域 327

6.1.2 人口数量与民族组成 327

6.1.3 交通、通讯 327

6.2周边地区社会经济概况 328

6.3 产业结构 328

6.4保护区土地资源与利用 329

6.4.1 土地或资源的权属 329

6.4.2 土地现状与利用结构 329

第7章自然保护区管理 330

7.1基础设施 330

7.2机构设置 330

7.3保护管理 332

7.4科学研究 335

7.4.1开展科研的原则 336

7.4.2科学研究项目的设置 336

7.4.3科研队伍建设 339

7.4.4科研组织管理 339

第8章自然保护区评价 341

8.1保护管理历史沿革 341

8.2保护区范围及功能区划评价 341

8.3主要保护对象动态变化评价 342

8.3.1 原始古老的自然性 342

8.3.2 地质构造和地质遗迹独特性 343

8.3.3 地理位置的独特性及南北过渡的典型性 343

8.3.4 复杂的生物多样性 343

8.3.5 生物物种的珍稀性、脆弱性和性 344

8.4管理有效性评价 345

8.5社会效益评价 346

8.6经济效益评价 347

8.7生态效益评价 348

8.8保护区综合价值评价 349

附录1 河南自然保护区植物名录 350

附录2动物名录 447

附录3植被名录 463

附录4昆虫名录 468

附录5真菌名录 525

参考文献

作者介绍

叶永忠,河南农业大学植物科学系教授、系主任、博士研究生导师,河南省重点学科植物学学科学术带头人,兼任中国植物学会理事、河南省植物学会理事长、河南省生态学会副理事长、《河南科学》编委、全国医学教育学会药学教育研究会理事等职。

文摘

序言

用户评价

对于这本书的期待,更多地是源于它所代表的那种纯粹的学术追求。我经常觉得,在当今这个信息爆炸、追求效率和即时反馈的时代,一些真正沉下心来做研究、做学问的成果,反而容易被淹没。而这本书,恰恰是这种宝贵学术精神的体现。当我看到“科学考察集”这个标题的时候,我就知道这不会是一本轻松的消遣读物,它需要读者投入时间和精力去理解。我对于宝天曼自然保护区的一些情况有所了解,知道那里是重要的生物多样性宝库,但具体到有哪些珍稀物种,它们的分布、习性如何,以及保护区在科研方面做了哪些具体工作,我是一无所知的。这本书就像一座桥梁,连接了我对这个地方的笼统印象和对科学研究细节的渴望。我设想着,书中一定会有关于该区域地理环境的详细描述,包括气候、地形、土壤等,这些都会是影响生物生存的重要因素。我还期待看到关于该区域特有物种的详细记录,比如它们的分类、形态特征、生活史,甚至可能包括一些濒危物种的保护现状和研究进展。这种对未知的好奇心,驱使着我去深入了解这本书所蕴含的科学价值。

评分这本书的排版风格给我留下了深刻的印象。它没有采用那种花哨的、充满插图和大量留白的现代图书设计,而是遵循了一种比较传统的学术著作的样式。纸张的质感厚实而略带粗糙,摸起来有一种踏实的感觉,墨迹清晰,阅读起来眼睛不容易疲劳。我注意到,书中大量的篇幅都用来呈现详细的调查数据、实验结果以及科学论证。每一个图表都经过精心设计,清晰地传达着复杂的信息,而那些参考文献列表则显得尤为详尽,这足以证明研究的严谨性和可追溯性。我虽然不是生物学或生态学领域的专家,但通过阅读一些引言和结论部分,我能感受到作者们在描述和分析问题时所展现出的专业深度。有时候,我会停下来,反复琢磨一个图表或者一段描述,试图去理解其中的科学逻辑。这不仅仅是知识的获取,更像是一种智力上的挑战和启发。它让我意识到,科学研究的进步往往是建立在海量的数据积累和细致入微的观察分析之上的。虽然阅读过程中会遇到一些不懂的专业术语,但我并不觉得沮丧,反而激起了我进一步学习和探索的兴趣。我甚至会在阅读时,时不时地拿起手机搜索一些陌生的概念,这种主动学习的过程,让我觉得收获颇丰。

评分这本书的装帧倒是挺精美的,封面设计很朴实,却带着一股浓浓的学术气息。收到的时候,我其实是抱着一种期待又有点忐忑的心情。我一直对中国本土的生态研究,尤其是那些在鲜为人知但生态价值极高的区域进行的科考活动很感兴趣。河南宝天曼,这个名字对我来说既熟悉又陌生,熟悉是因为知道它是中国重要的自然保护区之一,陌生则是因为对其内部的生态系统、物种多样性以及科学家们在这里付出的努力了解甚少。拿到这本书,首先映入眼帘的是那些密密麻麻的专业术语和严谨的图表,这无疑会让一些非专业读者望而却步,但我个人觉得,这恰恰是科学研究的魅力所在。它不是一本轻松的读物,更像是一扇窗户,让你窥见科学研究的冰山一角。我尝试着翻阅了目录,看到里面涵盖了植物、动物、土壤、地质等多个方面的研究成果,这让我对接下来的阅读充满了好奇。虽然我还没有深入阅读,但从目录的编排和初步的浏览来看,这本书的系统性和专业性是毋庸置疑的。我猜想,这本书背后一定凝聚了无数科学家们的心血和汗水,他们在艰苦的环境下,通过严谨的科学方法,为我们揭示了宝天曼这片神奇土地的奥秘。我期待着能在其中找到关于那些珍稀动植物的故事,了解它们是如何在这里繁衍生息,又面临着怎样的生存挑战。

评分这本书传递出一种非常朴实且严谨的科学态度,没有华丽的辞藻,也没有浮夸的宣传,它只是默默地呈现着科学研究的成果。当我看到“满58包邮”这个信息的时候,我甚至会觉得,如此厚重且专业的书籍,能以这样的价格购买到,实在是非常超值。我一直认为,真正有价值的科学知识,应该能够被更多的人接触和了解。这本书的定价策略,无疑大大降低了普通读者接触高水平科学研究成果的门槛。我很好奇,在“科学考察集”这个标题下,究竟隐藏着多少鲜为人知的数据和发现。是关于某个特定物种的详细行为研究?还是对某个复杂生态系统的精细描绘?亦或是对某种科学理论在宝天曼地区应用的检验?这些问题的答案,都让我对接下来的阅读充满了期待。我希望这本书能够帮助我建立起对宝天曼地区科学研究更立体、更细致的认知,不仅仅是知道它是一个保护区,而是了解科学家们是如何在这里工作的,他们发现了什么,以及这些发现对于我们理解自然、保护环境有何意义。这种探索未知、求真务实的精神,是我在阅读科学著作时最看重的部分。

评分从这本书的外观上看,它更偏向于一本专业的学术报告或者研究文献汇编,而非大众科普读物。书的页数不少,沉甸甸的,这预示着内容的丰富和详实。我个人比较偏爱这种“干货”十足的书籍,虽然阅读起来可能需要更多的耐心和专注。我喜欢那种能够带我深入了解一个特定领域,让我对某个科学问题产生更深刻理解的读物。这本书的作者阵容,叶永忠、刘世荣,这两个名字对我来说并不陌生,他们在生物多样性保护和生态学研究领域都有着相当的声望。因此,这本书的学术质量我并不担心。我特别期待书中关于宝天曼地区生物多样性评估的部分,这通常是这类科考集的核心内容。比如,通过长期的监测和调查,科学家们发现了哪些新的物种?又或者,对某些已知物种的种群数量、分布范围有了更精确的掌握?书中是否会提及一些在保护区内进行的生态修复或物种保护的案例研究?这些都是我非常感兴趣的内容。总的来说,我希望这本书能够为我提供一个全面、深入了解宝天曼自然保护区科学研究现状的窗口,让我能从中汲取到专业的知识和研究的启发。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有