具体描述

基本信息

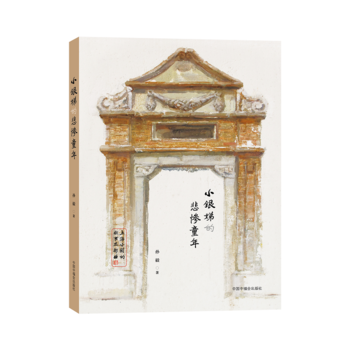

书名:上海小囡的故事三部曲:小银娣的悲惨童年

定价:24.00元

作者:孙毅

出版社:中国中福会出版社

出版日期:2017-07-01

ISBN:9787507224443

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装-胶订

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

书名:《小银娣的悲惨童年》

作者:孙 毅

插图:汪观清

字数:90千

印张:11.5

页码:163

开本:16

定价:24.00元

ISBN:978-7-5072-2444-3/I·458

中图分类号和汉语词表主题词: Ⅰ. ①小… Ⅱ. ①孙… Ⅲ. ①儿童小说-长篇小说-

中国-当代 Ⅳ. ①I287.45

出版时间:2017年7月 版

内容提要

本书以日本侵略上海为历史背景,以小银娣的弟弟来喜为视角,讲述了小来喜一家在残酷的战争下,受苦受难的悲惨故事,反映了在中国党的领导下,一批上海有志少年儿童的觉醒和成长,为抗战作出了特殊的贡献。

目录

作者介绍

文摘

序言

用户评价

这本书简直是把我带回了那个特定年代的弄堂深处,那种湿漉漉的青石板路,空气里弥漫着吴侬软语和黄梅季特有的潮湿气息,全都活灵活现地浮现在眼前。作者的笔触非常细腻,即便是描绘最寻常的市井生活片段,比如邻里间的鸡毛蒜皮,或者清晨菜场里讨价还价的热闹景象,都能让人感受到扑面而来的真实感。我尤其欣赏作者对于人物心理描摹的精准。那些在时代洪流里挣扎求生的小人物,他们的喜怒哀乐,那种藏在骨子里的坚韧与无奈,被刻画得入木三分。读着读着,你会发现自己好像也成了那个胡同里的旁观者,替他们捏一把汗,也为他们的一点点小确幸而感到由衷的高兴。这本书的美,不在于宏大的叙事,而在于那些被时间冲刷后依然闪光的、充满烟火气的人间温情与残酷。每一次翻开,都能从中咂摸出新的滋味,像一杯陈年的老酒,后劲十足,让人回味无穷。

评分读完这部作品,我产生了一种强烈的、想要去探寻和理解那个特定历史时期的冲动。作者显然是做了大量的案头工作的,因为即便是那些看似不经意的时代烙印——比如当时的票证制度、弄堂里的公共生活习惯,甚至是一些失传的手艺——都被描绘得井井有条,毫厘不爽。但最难得的是,作者并没有将这些历史背景变成僵硬的教条或说教的工具,而是巧妙地将它们编织进了人物的日常生活肌理之中,成为了推动情节发展的内在动力。这种将宏大历史与微观个体命运紧密结合的处理手法,让故事的厚重感油然而生。它不仅仅是在讲述一个人的遭遇,更像是在为我们保留一份关于那个时代生活状态的珍贵影像资料,它有温度,有质感,远胜于任何枯燥的历史教科书。

评分这本书的叙事节奏把握得极其高明,它不是那种一马平川的流水账式记录,而是充满了音乐般的起伏和转折。开头可能带着点慢悠悠的铺陈,像是在为后面的波澜壮阔积蓄力量,让人忍不住想快进,但正是这种看似缓慢的铺垫,才使得后续那些突如其来的变故更具冲击力。我特别注意到作者在运用环境描写来烘托人物心境上的功力。比如当主角遭遇重大挫折时,窗外的天空总会呈现出一种不合时宜的、近乎残忍的晴朗,这种强烈的对比,使得人物内心的痛苦被放大到了极致。而且,这本书的语言风格非常具有地域特色,那些信手拈来的土语和俗语,非但没有让人觉得晦涩,反而像给故事镶上了一层独特的、无法复制的琥珀色光泽。它像一面棱镜,折射出了特定环境下人性的复杂多面,既有光辉灿烂的一面,也有晦暗角落里的挣扎与妥协。

评分这本书的结构布局简直是一门艺术。它不像传统小说那样遵循明确的线性发展,而是更像是一幅由无数碎片化的记忆和场景拼贴而成的马赛克画卷。作者时常会使用“时间跳跃”的手法,让你在上一秒还在为某个场景感到心碎,下一秒就被拉到了几年后,通过这种不规则的剪辑,反而凸显了命运的无常和不可预测性。这种叙事上的创新,极大地增强了作品的现代感和实验性,使得读者必须全神贯注地去填补那些看似缺失的连接点。阅读过程就像解谜,你需要不断地用自己的情感经验去校准作者抛出的信息,最终才能拼凑出一个完整的、多维度的理解。这种需要读者主动参与建构意义的写作方式,让这本书的耐读性大大增加,每一次重读,都会因为自己心境的变化而产生全新的解读。

评分我得承认,这本书的阅读体验是充满张力的,它毫不留情地撕开了生活光鲜亮丽的外衣,直面那些难以启齿的困境和不公。作者对苦难的描绘是写实的,甚至是残酷的,没有采取任何美化或煽情的滤镜,正是这份坦诚,使得故事的力量如此震撼人心。很多情节让我读到心头一紧,甚至需要停下来,缓和一下情绪才能继续。然而,这种“痛感”并非是徒劳的,它最终导向的是对生命本身强大生命力的赞叹。书中那些底层人物,在看似无望的境地下,依然能够找到维护尊严和希望的微小出口,这种“野蛮生长”的韧性,比任何虚构的英雄事迹都要来得真实和鼓舞人心。这本书教会我的,是直视生活的复杂性,并从中汲取继续前行的勇气。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有