具体描述

| 图书基本信息 | |

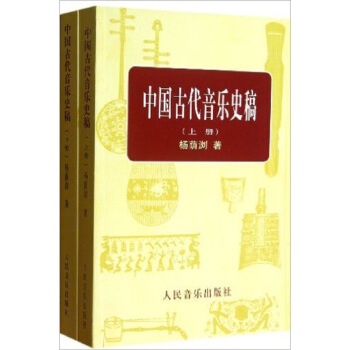

| 书名: | 中国古代音乐史稿 |

| 出版社: | 人民音乐出版社 |

| ISBN号: | 9787103005118 |

| 出版年份: | 1981年2月1日 |

| 版次: | 第1版 |

| 总页数: | 1070页 |

| 开本: | 1/32 |

| 图书定价: | 88元 |

| 实际重量: | 1Kg |

| 新旧程度: | 正版全新 |

用户评价

读《中国古代音乐史略》真的是一段穿越古今的奇妙旅程。杨荫浏先生的这部著作,与其说是史料的堆砌,不如说是他几十年心血的凝结,更是对中华音乐文明深邃的洞察。从先秦时期那些弥足珍贵的钟鼓之声,到汉唐盛世的宫廷乐舞,再到宋元明清的戏曲与民间音乐的勃兴,先生如同一位技艺精湛的织匠,将零散的线索编织成了一幅宏伟壮丽的中华音乐发展长卷。书中对于音乐考古发现的解读,对于传世文献的考证,以及对于音乐理论的梳理,都展现了他严谨的治学态度和深厚的学术功底。每一次翻阅,都能感受到字里行间流淌着的对音乐的热爱和对历史的敬畏。我尤其喜欢先生对于不同时期音乐风格和美学特征的 nuanced 描绘,让我仿佛能听到那些久远的声音,触摸到那个时代的脉搏。这本书不仅是了解中国古代音乐的最佳入门,更是一部值得反复品味、从中汲取智慧的经典之作。它让我看到了中国音乐在漫长历史中孕育、发展、变革的轨迹,也让我更加深刻地理解了音乐与社会、文化、政治之间的复杂联系。

评分这本书带给我的,是一种对中国音乐历史源远流长的深刻体验。杨荫浏先生的《中国古代音乐史稿》,如同一个精心制作的指南,引领我在浩瀚的中国古代音乐海洋中航行。他从古老的传说和考古发现出发,一步步勾勒出中国音乐的早期面貌,然后随着历史的推进,深入探讨了各个朝代的音乐特点、发展趋势以及重要人物。书中对于不同时期音乐文献的梳理和解读,对于乐器形制的考证,都体现了作者扎实的功底和严谨的学风。我特别喜欢先生在分析音乐现象时,能够将之置于当时的社会文化背景下进行考察,使得音乐的发展不再是空中楼阁,而是与时代紧密相连。阅读此书,让我对中国古代音乐有了更加立体和全面的认识,也更加珍视这份宝贵的文化遗产。它不仅仅是一本学术著作,更是一份对中华民族音乐智慧的赞颂。

评分翻开《中国古代音乐史稿》,我仿佛置身于一个流光溢彩的音乐画卷之中。杨荫浏先生以其深邃的洞察力和细腻的笔触,为我们描绘了一幅幅生动的古代音乐图景。他从对乐器和音乐理论的严谨考证入手,逐步展现了中国音乐在各个历史时期的演变。我尤其欣赏先生对于不同地域、不同阶层音乐的区分和论述,这使得我们能够看到中国音乐的丰富性和多样性。书中对于戏曲音乐、器乐以及民间音乐的分析,都十分到位,充满了学者的智慧和对音乐的热情。先生的语言风格,既有学术的严谨,又不失文学的感染力,读来令人心生愉悦。这本书让我明白了,中国古代音乐并非一成不变,而是在历史的长河中不断创新与融合,形成了自己独特的魅力。它不仅是一本教材,更是一部引人入胜的音乐史诗,让我对中华音乐文明肃然起敬。

评分《中国古代音乐史稿》这本书,对我来说,更像是一位循循善诱的老师,而非冰冷的教科书。杨荫浏先生的叙述,充满了对中国古代音乐的深切情感和独到见解。他并非简单地罗列史实,而是试图在字里行间,还原那些早已消逝的声音和情感。从古老陶笛的呜咽,到盛唐宫廷的笙歌,再到宋词元曲的婉转,每一个章节都仿佛是一扇窗,让我得以窥见那个时代的音乐风貌。先生对音乐本体的分析,如音律、记谱法、乐器等,也十分精辟,能够帮助读者建立起对中国古代音乐的科学认知。我特别欣赏他在论述过程中,时常引用古代文献中的生动描述,使得原本可能枯燥的历史变得鲜活起来。这本书的价值在于,它不仅仅提供了知识,更重要的是,它激发了读者对中国传统音乐的兴趣和热爱。每次读完,都有一种意犹未尽的感觉,仿佛还有更多古老的旋律在耳边回响。

评分初次接触《中国古代音乐史稿》,便被它所呈现的宏大叙事所震撼。杨荫浏先生以其深厚的学养,为我们勾勒出了中国音乐从起源到近代的清晰脉络。书中对于早期音乐遗存,如乐器形制、演奏技法等的考证,严谨细致,令人信服。他对于各个朝代音乐制度、宫廷音乐、士大夫音乐以及民间音乐的演变,都做了深入浅出的阐述。我印象特别深刻的是关于唐代燕乐的研究,那种开放包容的时代精神,在音乐上也得到了淋漓尽致的体现,各种外来音乐元素与本土音乐的融合,创造了辉煌的音乐成就。先生的语言风格朴实而又不失文采,即使是面对晦涩的史料,也能被他解读得生动有趣。阅读此书,不仅仅是在学习音乐史,更是在学习一种历史观,一种尊重事实、注重细节、善于联系的治学方法。这本书对我最大的启发在于,它让我意识到,音乐并非孤立存在,而是深深植根于历史和社会土壤之中,它的发展与变迁,往往是时代精神的缩影。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有