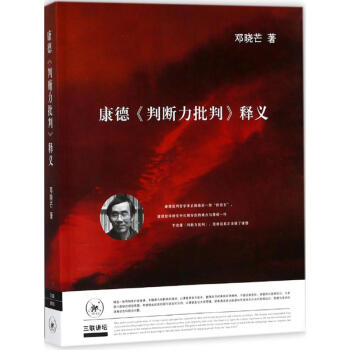

具体描述

●讲 康德哲学体系简介

●1 《纯粹理性批判》

●2 《实践理性批判》

●3 《判断力批判》

●提问和回答

●第二讲 序言和导言(一)

●第三讲 序言和导言(二)

●提问和回答

●第四讲 序言和导言(三)

●提问和回答

●第五讲 审美判断力批判(一):分析论

●1 美的分析论

●2 崇高的分析论

●第六讲 审美判断力批判(二):演绎及其他

●1 纯粹审美判断的演绎

●2 艺术论

●3 辩证论和方法论

●第七讲 目的论判断力批判(一)

●1 目的论判断力批判的导言

●部分目录

内容简介

本书以作者所译,杨祖陶先生校的《判断力批判》(人民出版社2002年初版,2005年第四次印刷)为读本,采取逐节讲解的方法,尽量追踪和重现出康德本人在写作该书时的思路;而在某些困难的地方则根据需要进行逐句讲解,特别是很困难的序言和导言部分。经过这样的解读,康德《判断力批判》中的难点已基本扫除了,这些解读大都根据作者在大学的课堂演讲录音整理而成,保持了课堂讲解的现场感和生动感,同时配有课堂提问和即席回答。本书的这种讲法和写法,在靠前还是靠前次。 邓晓芒 著 邓晓芒,1948年4月生,湖南长沙人。1964年初中毕业即下放农村当知青,10年后回城当搬运工。1979年考入武汉大学哲学系攻读西方哲学史硕士研究生,1982年获硕士学位并留校任教,1989年评为教授,2010年起改任华中科技大学哲学系教授。现为中华外国哲学史学会常务理事,《德国哲学》主编,华中科技大学德国哲学研究中心主任。用户评价

读到《康德〈判断力批判〉释义》这个书名,我脑海中立刻浮现出之前啃读原著时那种“云里雾里”的感觉。康德的思想,尤其是《判断力批判》,对我来说,就像是一座宏伟而神秘的宫殿,我总想进去一探究竟,却常常在门口徘徊,被其庄严的外表和复杂的入口所震慑。这本书的“释义”二字,给了我极大的信心,我期待它能成为一把钥匙,为我打开宫殿的大门,并为我一一指点其中的精妙之处。 我特别关注书中对“审美判断力”的解释。康德是如何论证“美是普遍必然的”这一观点的?我希望能在这本书中找到对“无利害的愉悦”和“必然的普遍性”的清晰解读。这种看似矛盾的论断,是如何在康德的哲学体系中得到统一的?我期待作者能帮助我理解,康德是如何在主观的感受中,发现一种超越个体的主观性原则,从而为我们认识艺术和自然提供一个哲学基础。

评分拿到这本书,首先让我眼前一亮的是它厚实的篇幅。这预示着它并非是一本浅尝辄止的导读,而是对《判断力批判》进行了深入细致的解读。我一直认为,真正理解康德,不能仅仅停留在他提出的几个核心概念上,更需要去体味他论证的过程,去感受他思想的脉络。这本书的厚度,给了我信心,相信它能够带领我进行一次扎实的哲学探索。 我最感兴趣的部分,是关于“审美判断力”的讨论。康德如何将主观的审美感受,与客观的普遍性原则联系起来?他提出的“自由的游戏”和“普遍的沟通可能”这两个概念,在我看来是理解这一点的关键。我希望这本书能为我详细阐释,为什么一件艺术品能引起不同时代、不同文化背景的人们的共鸣?这种跨越时空的普遍性,究竟根植于何处?此外,关于“崇高”的分析,如何理解那种令人不安但又充满魅力的大自然的景象,如何与我们的理性能力产生联系?我期待作者能为我揭示其中更为精妙的哲学维度,让我不再只是被动地感受,而是主动地理解。

评分我一直觉得,康德的《判断力批判》是一部极其迷人的著作,它像是一座桥梁,连接了康德前两部批判所建立的严谨理性世界与我们日常生活中充满感性的经验世界。然而,要真正跨越这座桥梁,并非易事。我曾在尝试阅读原著时,被其中复杂的论证和概念所困扰,常常感到力不从心。因此,看到这本《康德〈判断力批判〉释义》,我感到十分欣喜,这预示着我终于有了一个可以依赖的向导,能够帮助我穿越那些晦涩的哲学迷雾。 我尤其期待书中对“美”的定义的深入解析。康德提出的“无利害的愉悦”,以及“普遍必然性”与“主观性”的辩证统一,是我一直以来试图理解的重点。为什么我们认为某些事物是美的,并且认为这种判断应该是普遍可接受的?这种看似非常个人化的感受,为何能够超越个体差异,具有某种程度的普遍性?我希望能在这本书中找到清晰的解答,理解康德是如何在“感性”与“理性”之间,找到一种新的调和之道,为我们认识世界提供一种全新的视角。

评分说实话,拿到这本书的时候,我脑海中第一个闪过的念头是:我终于可以安心放下厚重的原著,不再被那些复杂的论证和生僻的术语折磨了。我之前尝试过几次啃读《判断力批判》,每次都像是进入了一片迷雾森林,走了半天也找不到方向,最后只能带着满腹的疑问悻悻而归。我总觉得康德的思想就像一座宏伟的建筑,而我,只是一个站在外面望着它的普通人,只能看到它的轮廓,却无法理解它精妙的结构和内部的装饰。这本书的“释义”二字,给了我一种安全感,仿佛有人愿意牵着我的手,带我一步步走进这座建筑,为我解释每一块砖石的意义,每一处雕刻的含义。 我非常期待它能以一种易于理解的语言,将康德关于“崇高”的论述阐释清楚。那种面对浩瀚大海或巍峨山峦时,内心油然而生的敬畏感,康德是如何将其上升到哲学的高度,并与我们的理性能力联系起来的?这其中的哲学张力,让我一直着迷。同样,关于“坛坛罐罐”式的辩证法,即目的性作为自然界的规律,以及由此引发的关于自然目的和人类自由目的的区分,我希望能在这本书中得到清晰的解答。毕竟,在“自由”的领域,人类可以设定自己的目的,而在“自然”的领域,我们似乎只能观察和发现既定的目的。这种界限的划定,对理解康德的整个哲学体系至关重要。

评分我一直觉得,康德的《判断力批判》是三部曲中最具“人情味”的一部,也是最贴近我们日常经验的一部。尽管它依然充满了思辨的深度,但其中探讨的美学和目的论,总能引发我们更直观的共鸣。我希望这本书能帮我突破那些抽象的概念,让我能够真正感受到康德是如何将他严谨的哲学体系,应用到对艺术、对自然、对生命的理解上的。读一些关于康德的书,总会有一种“高处不胜寒”的感觉,但《判断力批判》似乎是在寒冷的山巅,洒落了一抹温暖的阳光,让我看到了哲学与生活之间微妙的连接。 我特别想知道,作者是如何解读康德关于“无功利的愉悦”的论述的。在我们追求效率和结果的当下,康德对“纯粹审美愉悦”的强调,是否提供了一种反思我们现代生活方式的可能性?这种不带有任何目的性、不指向任何实用功能的愉悦,在康德那里为何具有如此重要的哲学地位?还有,关于“美是普遍必然的”这一看似矛盾的论断,书中是如何一步步剖析的?难道我们的个人审美感受,真的可以上升到一种超越个体的主观性的普遍法则?我迫不及待地想在这本书中找到答案,去理解康德是如何巧妙地化解这些哲学难题的。

评分当我在书架上看到《康德〈判断力批判〉释义》时,我的内心涌起一股强烈的冲动,想立刻将它带回家。一直以来,康德的《判断力批判》对我来说都像是一个巨大的哲学谜团,我虽对其内容充满好奇,却也对其晦涩的文本望而却步。我曾尝试阅读原著,但常常迷失在复杂的术语和深奥的论证中,难以获得清晰的理解。这本书的出现,恰好满足了我深入探索康德晚期思想的愿望。 我特别期待书中能对“目的性”的论述进行详细的阐发。康德是如何在理解自然时,既坚持机械的因果链条,又承认“似乎有目的”的有机体现象的?这种微妙的平衡,究竟是如何通过“反思性判断力”来实现的?我希望能在这本书中找到对“自然的目的”和“人为的目的”的清晰区分,以及康德如何处理它们之间的关系。这种对生命和自然的深刻洞察,无疑是理解康德哲学体系不可或缺的一部分。

评分当我在书架上看到《康德〈判断力批判〉释义》时,我的第一反应是激动。长久以来,我对康德哲学最深刻的印象,就是其体系的严谨与宏大,尤其是《判断力批判》中关于审美和目的论的讨论,虽然吸引着我,但总是让我感到望而却步。我曾尝试阅读原著,但常常迷失在那些精密的逻辑和抽象的术语中,无法抓住其精髓。这本书的出现,无疑是为我这样的读者量身打造的。 我特别期待这本书能帮我理清康德关于“目的性”的论述。在自然界中,我们似乎总是看到一种“似乎有目的”的设计,例如生物体的精巧结构。但康德又强调,我们不能将目的性视为自然自身的固有属性,而只能将其视为我们理解自然的“反思性判断力”的法则。这种张力,如何才能在理解中得到化解?我希望能在这本书中找到清晰的阐释,理解康德如何在坚持自然规律的机械性解释的同时,为我们保留理解生命和自然的目的性空间。

评分这本书的封面设计就透露着一种沉静而厚重的学术气质,这让我对它充满了期待。《康德〈判断判力批判〉释义》这个名字,本身就意味着它将带领读者进行一次深入的哲学探索,去理解康德晚期思想的精华。我曾在阅读康德的其他著作时,感受到一种强大的智性力量,但《判断力批判》中的审美和目的论,总是让我觉得更加贴近生活,却也更加难以把握。 我非常希望这本书能清晰地阐释康德关于“崇高”的理念。那种面对自然界的宏伟壮丽时,内心涌起的渺小感与超越感,康德是如何将其上升到哲学的高度,并与人类理性的能力联系起来的?我期待作者能为我揭示,康德是如何在“自然之大”与“道德之大”之间建立起深刻的联系,从而理解人类在宇宙中的独特地位。此外,关于“坛坛罐罐”式的辩证法,即目的性判断力在自然科学中的运用,我希望能在这本书中得到一个清晰的解释,理解康德是如何处理机械性和目的性之间的关系的。

评分我迫不及待地想翻开这本《康德〈判断力批判〉释义》,因为它触及了我一直以来对康德哲学最感兴趣的部分——审美判断和目的性。尽管读过一些关于康德的书,但我总觉得对《判断力批判》的理解还停留在表面,难以深入其核心。我希望这本书能以一种更加系统、更加深入的方式,为我揭示康德在这部著作中想要表达的思想精髓。 尤其让我着迷的是康德关于“崇高”的论述。那种面对宇宙的浩瀚或者自然的威严时,所产生的复杂情感,康德是如何将其哲学化的?他如何将这种主观的情感体验,与我们理性的能力,特别是我们对自由的认识联系起来?我期待这本书能帮助我理解,康德是如何通过对“崇高”的分析,拓展了我们对人类自身能力的认识,并为我们理解道德和自由提供了新的视角。

评分终于,我拿到了这本期待已久的《康德〈判断力批判〉释义》。自从接触康德哲学以来,尤其是《纯粹理性批判》和《实践理性批判》之后,我就一直对《判断力批判》充满好奇,但碍于其晦涩的文本和复杂的论证,一直迟迟未能深入。读过一些导读性质的文章,也听过一些讲座,但总感觉隔靴搔痒,难以真正把握其核心要义。这本书的出现,仿佛是为我打开了一扇新的大门,让我有机会以一种更加清晰、系统的方式来理解康德的晚期思想。 首先,从书名《康德〈判断力批判〉释义》本身,我就能感受到一种严谨的学术态度和对原著的敬畏。一个“释义”的词语,预示着它并非简单的概括或翻译,而是对康德思想深层含义的解读与阐发。我期待它能帮助我理清《判断力批判》中“审美判断力”和“目的性判断力”这两大核心板块之间的内在联系,以及它们如何承接并整合了前两部批判的成果。我特别好奇,康德是如何在“美”的判断中,找到一种普遍必然性的基础,这对于经验主义和理性主义的长期对峙,无疑是一种划时代的尝试。同时,对于“目的性”,特别是“有机体的目的性”,我一直感到非常困惑,希望这本书能为我揭示康德在其中所蕴含的深刻洞见,以及他对生命科学和自然哲学发展的影响。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有