文人画的定义

宋及宋以前的再现观

诗画之较

第二章 北宋文人的观点

苏轼

黄庭坚

董逌

米芾和米友仁

《宣和画谱》

第三章 金(1122-1234)和南宋(1127-1260)

文人对中国南北方的影响

传统文人主题

赵希鹄

第四章 元(1260-1368)

文人艺术理论

赵孟頫

汤垕

吴镇

倪瓒

李衎和吴太素

第五章 明(1368-1644)

艺术史的发端

南北宗

浙派与吴派

第六章 结论

· · · · · · (收起)

具体描述

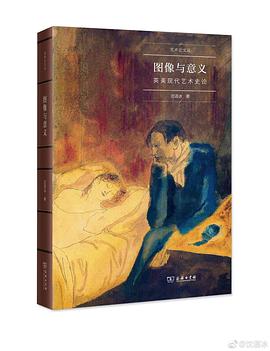

本书是研究中国文人画的经典之作。 本书最重要的贡献是还原了文人画的真实含义及其产生的社会环境。文人画在北宋产生之时,主要指的并非是一种鲜明的绘画风格,而是士大夫阶层对自身创作活动的一种认同和期许,并以此和那些职业画家划清界限。 之后,经过南宋、元代、明代,文人画的概念不断变化发展,文人画与院画、画师作品之间的关系变得愈加复杂微妙。苏轼对于士人阶层的推崇,在董其昌的南宗北宗论中得到一种新的回响。 本书以纵横开合、明暗相照的叙述结构展开,切入中国画的生成原境,以广阔而宏大的历史视角、对思想体系的社会历史背景的细腻分析、饱含思辨力和理论穿透力的笔触,清晰呈现了中国文人画理论的生发、演变与成熟的发展全貌。 本书一经出版,在海外学界引起广泛关注,美国著名艺术史家谢伯轲、方闻、高居翰都曾引用其观点。本书成为海外美术史学生了解中国文人画理论的必读书。

用户评价

##不值一读

评分##60年代就有这样的水准。海外对中国文人画的理解,很正。尽管今日看来了无新意,但它的贡献已经在历史积淀之中。

评分##既無理論體系又無啟發性思考,且對中國古典文獻的誤讀比比皆是,文風也拉雜瑣碎,⋯⋯鑒於是上世紀70年代的漢學研究,當然不宜苛責。但時隔半個世紀之久,不認真修改就敢拿來中國出版,實在是吃准了中國美術史愛好者都不讀書吧。PS: 給五星的都是因為書籍裝幀嗎?!

评分##惭愧,(可能是我自己的原因,)实在觉不出经典与好到哪,也实在不太能够苟同中国文革那时候写出来的,与当时大陆官方的说法不同,就因而具有了别具一格的价值。。。

评分##阿弥陀佛,写得如此不堪

评分##写的什么啊……

评分##博士也太难毕业了

评分##絮叨啰嗦

评分##re. Mnemosyne 你以为艺术史家都像黑格尔一样有体系吗? 贡布里希什么体系,巫鸿什么体系? 有重要的创见就足以称之为经典了,不要叶公好龙,好高骛远了。 至于70年代是否算旧,你看看高居翰的书、薛爱华的书都是什么时候写的? 语言啰嗦?是因为根本就没读进去,自然每句话都觉得没头没脑,这能怨谁? 如果要想不动脑子看书,大可以去看小顾说绘画那种,或者去喜马拉雅听十分钟听懂艺术史,这可能更适合 叶公好龙之辈。

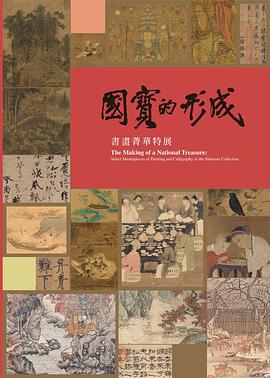

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有