具体描述

● 阅读是父母给孩子的最美馈赠

●穿越时空的学习和修行

●给孩子的交一份保险

●增强竞争能力及综合能力

●自我救赎和自我成长

●爱阅读的孩子不容易变坏

●让孩子真正赢在起跑线

●阅读可以提高学习成绩

●家长问题与回复

●阅读太多会变成书呆子吗?

●学“国学”就要学繁体字吗?

●第二章 如何引导孩子阅读?

●阅读宜早不宜迟

●面对小婴儿,不妨做个“话痨”父母

●阅读启蒙从读绘本、读古诗开始

●撕书也是一种阅读

●给孩子阅读的榜样和环境

●在阅读中引导孩子识字

●尊重孩子的阅读喜好

●部分目录

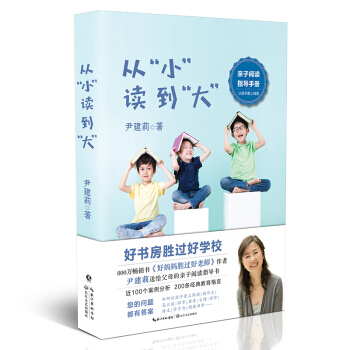

内容简介

“阅读是父母给孩子的&一宝物”“让孩子爱上阅读,教育就成功了一半”

“语文是各科的底蕴,阅读是语文的精髓”……

继《好妈妈胜过好老师》震撼中国教育界,促进人们对阅读的认识后,尹建莉全新力作《从小读到大》详细而系统为读者讲述孩子的阅读养育,从100多个案例中,为家长解答如何让孩子爱上阅读、读什么、怎么读,如何识字、如何学习拼音、如何学习古诗词、如何写作,等等,并为孩子推荐阅读书单,为家长推荐教育经典读物。

读者们关心的“得阅读者得语文,得语文者得高考”、从幼儿到小学、初中、高中等精神成长的关键期等现实问题,都能从本书中找到指导性答案。 尹建莉 著作 尹建莉,作家,教育学者,中国家庭教育标志性人物,当代家庭教育思想重要的奠基人之一,北京师范大学教育硕士,曾在学校从事语文教学及管理工作,现专门从事教育理论研究及写作。

尹建莉的教育观整合了东西方很好的思想,集科学性与实用性于一体,著作《好妈妈胜过好老师》是划时代的教育经典之作,一经出版即引起巨大轰动,震撼中国教育界,尤其促进了人们对阅读的认识,并以平均每年近百万册的销量长销不衰,目前在中国大陆仅纸质书已销售近800万册,网上阅读量过亿,成为现象级图书。

尹建莉的女儿圆圆是她教育思想的成果体现,圆圆从小酷爱阅读,博览群书,品学兼优,跳级两次,16岁参加高考,语文几近满分,以总分超等 自我救赎和自我成长

可以说,几乎所有的人都是带着某种童年时代的心理创伤长大的,区别只是程度不同。其原因,一是几乎所有的家长,在教育子女的道路上都犯过错误,这些错误虽是无心之过,但都会给孩子带来心理伤害。二是生活不可能对每个人都保证公平,亲戚、朋友、邻居、教师、同学以及社会大环境等等都有可能破坏童年的无忧无虑。

我们也看到:有的人虽然历尽坎坷,却能战胜伤害,很终活得精彩;而有的人却十分脆弱,遇到打击就一蹶不振;更有甚者,自己在童年时代遭遇了伤害,成年后却复制着恶行,又去伤害更弱小的人。

为什么会出现这样的情况?那些能够走出童年阴影的人,他们的自我救赎和自我成全的能力是怎么来的?答等

用户评价

这本书最让我印象深刻的,是它对待“细节的执着”。在我的固有认知里,很多“成长”类的书籍总是鼓吹宏观视野的重要性,仿佛关注细节就是小家子气,就是不够格局。但《从“小”读到“大”》彻底推翻了我的这种偏见。作者似乎对每一个被提及的知识点都抱有一种近乎偏执的尊重,他会花大量的篇幅去剖析一个看似微不足道的历史事件的某个侧面,或者一个哲学流派中一个边缘人物的论断。起初,我以为这是一种不必要的拖沓,尤其是在时间成本日益高昂的今天,谁愿意花时间去深挖那些似乎与主题关联不大的“边角料”?然而,随着阅读的深入,我逐渐领悟到,正是这些“边角料”,构成了宏大叙事的真正骨架。那些看似不相干的碎片,在作者的引导下,如同磁石般互相吸引、聚合,最终展现出一个远比我原先想象中更立体、更富张力的图景。它让我明白,真正的“大”,不是凭空想象出来的,而是由无数个被认真对待的“小”精心编织而成的。这种对精度的要求,甚至渗透到了作者的行文风格中——句子结构严谨,用词精准,没有一句是多余的,读起来有一种冰冷的、但极其可靠的逻辑美感。我感觉自己不是在被动接受信息,而是在参与一次严谨的学术考古,挖掘那些被时间掩埋的、有重量的真相。

评分拿到这本书的时候,光是这个书名就让人心里痒痒的,《从“小”读到“大”》,它不像那些堆砌着宏大叙事、动辄要颠覆世界观的理论著作,反而带着一种朴素的、循序渐进的哲学意味。我最初的期待其实是很实际的:希望它能提供一套清晰的阅读方法论,帮助我这个在信息洪流中时常迷失方向的成年人,找到那些真正能构建起知识体系的“基石”。这本书并没有直接给我一张地图,告诉你哪里是宝藏,而是像一个老练的园丁,教你如何辨认土壤的成分,如何根据季节调整播种的时间。它让我重新审视自己过去那种“贪多嚼不烂”的阅读习惯,那种恨不得一口气吞下所有前沿报告的焦虑感。作者似乎在用一种非常克制但坚定的笔触,引导我们回到最基础的概念,比如,什么才算得上是真正的“理解”,而不是简单的信息接收。这种“由小及大”的视角转换,迫使我停下来,去思考那些我以为早就掌握的词汇背后的历史脉络和多重含义。读完前三分之一,我发现自己不再急于翻到下一页,而是经常停下来,合上书本,在脑海里将刚才读到的某个微小观点,与我以往阅读过的其他领域的知识进行碰撞和连接。这感觉就像是搭建一座复杂的建筑,你不再只关注华丽的外墙,而是开始关心每一块砖石的规格和它们之间的灰浆配比。它带来的震撼不是那种突然的顿悟,而是一种逐渐累积的、脚踏实地的力量感。

评分这本书的叙事节奏非常特别,它有一种奇特的“张弛有度”。在某些章节,作者会突然放慢速度,用大段的篇幅去阐述一个宏大的历史背景或哲学思潮的演变,其密度之高,需要读者反复咀嚼。你甚至会感到有些吃力,仿佛置身于一场缓慢但持续上升的爬山。然而,正当这种沉重感快要让人喘不过气时,作者又会巧妙地插入一些非常生动、甚至略带幽默感的案例分析或者个人轶事,这些“小插曲”像是山路中的休憩点,不仅放松了读者的精神,更重要的是,它们像是精准的标记,让你在休息之余,能回头清晰地看到自己已经跨越了多远。这种节奏的拿捏,绝非偶然,它精准地模拟了真正意义上的学习过程——它不是线性的直升机,而是一条螺旋上升的路径。通过这种“先收紧,后舒展”的韵律,作者成功地将一些抽象、枯燥的理论内容,变得可感、可消化。我感觉自己完全被这本书的节奏所主导,不再是我在控制阅读的进度,而是书中的逻辑在引导我的思维向更深处探寻。这种被引导的感觉,反而带来了一种前所未有的掌控感,因为我知道,每一步的停顿和加速,都是为了最终抵达一个更开阔的视野。

评分阅读这本书的过程,与其说是一种知识的输入,不如说是一次深刻的自我校准。我发现,自己过去在各个领域建立起来的知识体系,很多都是建立在不牢固的“沙滩”之上。比如,我一直认为自己对某种古典文学流派有所了解,但书中对该流派早期某个关键人物的论述,彻底暴露了我对该流派“源头活水”的理解是多么的肤浅和二手化。这并不是作者在刻意“打脸”,而是一种温和的、结构性的重塑。它不像某些批判性著作那样充满攻击性,而是采取了一种“展示”的姿态:看,你以为你看到的是A,但如果你把这个点再往前推进一步,你会发现它真正的根源在于那个被忽略的B。这种由内而外的震撼,带来的不是挫败感,而是一种豁然开朗的自由。它教会我,当我们试图理解任何复杂事物时,必须有勇气去面对那个“我们不知道自己不知道”的黑洞。这本书像一个高精度的光学仪器,帮助我聚焦那些原本模糊不清的、处于视线边缘的观察点,并告诉我,只有当这些点被清晰地描摹出来,我们才能真正意义上地“看大”。这种对知识深度和广度的平衡追求,在这个快餐阅读时代,显得尤为珍贵。

评分最让我心生敬意的是这本书所体现出的“谦逊的权威性”。全书的论述气势磅礴,涉及的领域极其广阔,从早期文明的农业模式到现代量子物理学的伦理边界,似乎无所不包。然而,在展现其知识储备的同时,作者从未流露出“我无所不知”的傲慢。恰恰相反,每一个结论的提出,都伴随着对其局限性的清晰界定。他总是会非常坦诚地指出:“在这一点上,我们目前的认知仍是推测性的”,或者“这是一个尚未被完全解决的争议点”。这种对知识边界的清晰认知,恰恰是真正智者的标志。它告诉我们,所谓“从‘小’读到‘大’”,并非意味着最终会达到一个全知全能的彼岸,而是意味着,随着我们对“小”的理解越发深入,我们对“大”的边界和未知之处,会看得越发清晰和敬畏。这种对未知的尊重,比任何肯定的断言都更有力量。它鼓励读者,阅读不是为了获得终极答案,而是为了学会提出更好的问题,并对那些尚未找到答案的领域,保持持续探索的激情。这本书真正培养的,是一种健康、永不餍足的求知欲。

评分质量不错,但是左上角有些破痕

评分感觉尹老师的书在第一本《好妈妈胜过好老师》达到顶峰。之后的三本书我都买了,但是感觉都不如第一本。看完这一本《从小读到大》,其实很失望,都有点后悔下单了。没有什么新的内容,还引用了好几篇《好妈妈胜过好老师》的内容,在问答篇还有一点隐隐的高高在上的感觉。我不太喜欢。

评分质量不错,但是左上角有些破痕

评分感觉尹老师的书在第一本《好妈妈胜过好老师》达到顶峰。之后的三本书我都买了,但是感觉都不如第一本。看完这一本《从小读到大》,其实很失望,都有点后悔下单了。没有什么新的内容,还引用了好几篇《好妈妈胜过好老师》的内容,在问答篇还有一点隐隐的高高在上的感觉。我不太喜欢。

评分此用户未填写评价内容

评分感觉尹老师的书在第一本《好妈妈胜过好老师》达到顶峰。之后的三本书我都买了,但是感觉都不如第一本。看完这一本《从小读到大》,其实很失望,都有点后悔下单了。没有什么新的内容,还引用了好几篇《好妈妈胜过好老师》的内容,在问答篇还有一点隐隐的高高在上的感觉。我不太喜欢。

评分质量不错,但是左上角有些破痕

评分感觉尹老师的书在第一本《好妈妈胜过好老师》达到顶峰。之后的三本书我都买了,但是感觉都不如第一本。看完这一本《从小读到大》,其实很失望,都有点后悔下单了。没有什么新的内容,还引用了好几篇《好妈妈胜过好老师》的内容,在问答篇还有一点隐隐的高高在上的感觉。我不太喜欢。

评分此用户未填写评价内容

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有