具体描述

商品参数

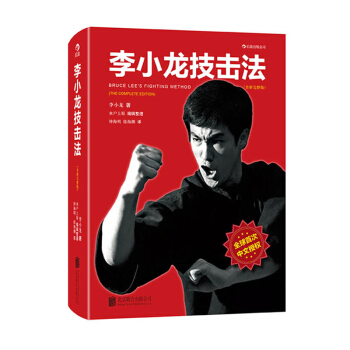

| 李小龙技击法 | ||

| 定价 | 68.00 | |

| 出版社 | 北京联合出版公司 | |

| 版次 | 1 | |

| 出版时间 | 2013年10月 | |

| 开本 | 16开 | |

| 作者 | 李小龙 著,(美)水户上原,钟海明,徐海潮 | |

| 装帧 | 平装 | |

| 页数 | 500 | |

| 字数 | 491000 | |

| ISBN编码 | 9787550216914 | |

| 重量 | 821 | |

内容介绍

本书是一代功夫之王李小龙的存世遗稿,由李小龙遗孀琳达女士和《黑带》杂志创始人水户上原整理而成,凝聚了李小龙毕生的武学精要。全书共分四个部分,从基本功训练、技法训练、实践技术、自卫术四个方面全面而详尽地展示了李小龙独创的截拳道技战术体系,可谓当今世界上zui经典、权wei的截拳道专著和训练教材。 本书中介绍的技法动作皆配有世面上极为罕见李小龙真人示范照片,让读者在阅读时如获李小龙亲身指导。本书自1977年shou版以来,在武术爱好者中好评如潮,一直被公认为含金量高的李小龙武学名著。此次的全新完整版采用先进的数码修复技术wan美解决了老照片清晰度不高的问题,完整地再现了宗师李小龙搏击中的英姿。

目录

序 言

译者的话 打开通往中华武道殿堂之门 钟海明?

前 言

第壹部分 基础训练

第1章 技击者练习

1.1 有氧训练

1.2 热身练习

1.3 柔韧练习

1.4 腹肌练习

第2章 警戒式

2.1 警戒式

2.2 平 衡

第3章 步 法

3.1 滑 步

3.2 快速移动

3.3 快速撤步

3.4 疾 步

3.5 侧 步

第4章 力量训练

4.1 出拳力量

4.2 拉 力

4.3 踢击力量

第5章 速度训练

5.1 击拳速度

5.2 隐蔽出拳

5.3 踢击速度

5.4 敏觉性与洞察力

第二部分 技法训练

第6章 移步技法

6.1 距 离

6.2 步 法

6.3 侧步与闪躲

第7章 手法技巧

7.1 截拳道vs传统拳法

7.2 直 拳

7.3 坏习惯

7.4 封手与擸手

第8章 踢击技巧

8.1 前腿侧踢和高位踢击

8.2 勾 踢

8.3 旋 踢

8.4 其他踢击技法

第9章 格挡技术

9.1 内侧高位格挡法

9.2 内侧低位格挡法

9.3 外侧高位格挡法

9.4 外侧低位格挡法

9.5 截拳道vs传统拳法

9.6 格挡vs拦截

第10章 攻击目标

10.1 主要目标

10.2 要害部位

10.3 进攻技法的正确运用

第11章 对抗训练

11.1 对抗训练

11.2 站 姿

11.3 佯攻与诱敌

11.4 身体运动

11.5 躲闪技法

11.6 坏习惯

第三部分 高ji技术

第12章 进攻手法(第壹部分)

12.1 进攻手法

12.2 前手标指

12.3 前手右直拳

12.4 前手击打身体

12.5 左直拳

第13章 进攻手法(第二部分)

13.1 左直拳击打身体

13.2 右手标指

13.3 翻背拳(挂捶)

13.4 勾 拳

13.5 上勾拳

第14章 进攻腿法

14.1 对胫骨和膝部的踢击

14.2 前脚侧踢

14.3 勾 踢

14.4 旋 踢

14.5 扫 踢

第15章 防守与反击

15.1 反击的技巧

15.2 前手标指

15.3 右直拳

15.4 阻击战术

15.5 对胫骨膝关节的踢击

15.6 侧身阻踢

15.7 勾 踢

15.8 旋 踢

第16章 攻击五法

16.1 简单角度攻击

16.2 封手攻击

16.3 渐进间接攻击

16.4 组合攻击

16.5 诱敌攻击

第17章 特质与战术

17.1 速 度

17.2 时 机

17.3 心理状态

17.4 战 术

第四部分 自卫技术

第18章 对突然袭击的防御

18.1 来自侧面的攻击

18.2 上汽车前的攻击

18.3 来自背后的袭击

18.4 隐蔽的袭击

第19章 对徒手袭击者的防御

19.1 对下蹲式进攻的防御

19.2 对反手拳的防御

19.3 对抡拳的防御

19.4 对勾拳的防御(一)

19.5 对勾拳的防御(二)

19.6 对勾拳的防御(三)

19.7 对抱摔的防御(一)

19.8 对抱摔的防御(二)

19.9 对抱摔的防御(三)

第20章 对抓拿的防御

20.1 对胸部被抓的反击

20.2 对抓手臂的反击(一)

20.3 对抓手臂的反击(二)

20.4 对抓手臂的反击(三)

20.5 对抓皮带的反击

20.6 对抓锁手腕的反击

20.7 对单臂扣肩压颈的反击

20.8 对反手锁腕的反击

20.9 对两手抓胸的反击(一)

20.10 对两手抓胸的反击(二)

20.11 对从后背抓袭的反击

20.12 对单手抓胸的反击

20.13 对高位反锁手腕的反击

20.14 对背后锁臂的反击

20.15 对抓胸并以拳相击的反击

第21章 对勒掐和熊抱的反击

21.1 对正面被勒掐的反击(一)

21.2 对正面被勒掐的反击(二)

21.3 对勒锁头部的反击(一)

21.4 对勒锁头部的反击(二)

21.5 对勒锁头部的反击(三)

21.6 对从背后勒锁的反击

21.7 对从背后熊抱的反击(手臂受限)

21.8 对从背后熊抱的反击(手臂自由)

21.9 对前熊抱举起的反击

21.10 对背后熊抱举起的反击

21.11 对头部从正面被锁住的反击

第22章 对持凶器来犯者的防御

22.1 对挥棒者的防御(一)

22.2 对挥棒者的防御(二)

22.3 对持棒者的防御(三)

22.4 对持长棍者的防御——堵截法

22.5 对持长棍者的防御——下蹲闪避法

22.6 对持长棍者的防御——后撤躲避法(一)

22.7 对持长棍者的防御——后撤躲避法(二)

22.8 对持长棍刺击的防御(一)

22.9 对持长棍刺击的防御(二)

22.10 对持刀者的防御︰连抓带刺

22.11 对持刀刺击的防御(一)

22.12 对持刀刺击的防御(二)

22.13 对持刀挥舞者的防御

22.14 对持枪者的防御(迎面)

22.15 对持枪者的防御(背后)

第23章 对多个袭击者的防御

23.1 对前后夹击的防御

23.2 被逼靠在墙时的防御

23.3 躺倒时对袭击者的防御

23.4 对伏击者的防御

23.5 对身后被熊抱、前方遭攻击的防御

23.6 对身后被熊抱、两人从前面攻击的防御

23.7 对双臂扣肩压颈及正面攻击的防御

23.8 援助受害者或朋友

第24章 处于易受攻击位置的防御

24.1 坐在椅子上的防御(正面攻击一)

24.2 坐在椅子上的防御(正面攻击二)

24.3 坐在椅子上的防御(背后攻击)

24.4 倒地时的防御(头被勒锁)

24.5 倒地时的防御(身体交叉)

24.6 倒地时的防御(颈被勒掐)

24.7 倒地时的防御(遭遇踩踏)

重要词汇

译后记

出版后记

用户评价

我是一个从小练习传统武术的习练者,总觉得现代搏击术缺少了些许内涵。直到我偶然接触到这本侧重于“截拳道教程”的部分,才发现自己的认知被极大地局限了。这本书的叙事风格非常流畅自然,就像一位经验丰富的老前辈在耳边悉心指导。它并没有强迫你摒弃旧有的技术,而是巧妙地引导你思考如何将传统动作“去芜存菁”,使其更符合现代高强度对抗的需求。书中对“无固定招式”理念的阐述,简直是醍醐灌顶。它没有提供固定的套路让你死记硬背,而是提供了一套灵活的思维框架,让你能够根据对手的任何变化,瞬间做出最合适的反应。我花了整整一个周末,对照书中的录影辅助材料(虽然书里没有,但我自己找了类似风格的视频跟着练),进行了一系列针对性的体能和反应训练。最显著的感受是,我的实战思维变得更加开阔和直接,不再被条条框框所束缚。

评分作为一名长期关注体育竞击运动发展的观察者,我发现这本书在“整理”和“系统化”方面做得极其出色。它不仅仅是关于某一种拳法的罗列,而是构建了一个完整的技击训练体系,这一点从其名字中“水户上原整理”就能略窥一二,似乎带着一种地域文化的沉淀感和科学的严谨性。这本书的结构安排极具逻辑性,从体能储备、基础发力到高级战术应用,层层递进,绝无跳跃。我特别欣赏它在强调速度和爆发力的同时,也着重说明了恢复和预防伤病的重要性。书中对关节保护和柔韧性训练的重视程度,超过了我之前接触过的任何一本强调进攻的书籍。这种全面的视角,让读者明白,真正的强大是建立在可持续发展的基础上的。对于那些希望将武术作为一种终身运动的人来说,这本书提供了绝佳的长期训练蓝图。

评分说实话,我对市面上那些故作高深的武术书籍一向持保留态度,但这一本《李小龙技击法》彻底颠覆了我的看法。它的专业性毋庸置疑,从力学角度剖析每一次出拳踢腿的效率,看得我这个常年运动的人都忍不住惊叹。书里没有过多的空泛之词,每一页都充满了干货。我最感兴趣的是其中关于“距离控制”和“时机把握”的章节。作者用非常清晰的图示演示了如何在瞬息万变的交手中,通过微小的步伐调整来占据主动。这比我之前看过的所有教材都来得直观有效。我立刻尝试书中推荐的镜像练习法,效果立竿见影,我的反应速度和预判能力都有了显著提升。不仅如此,书中还深入探讨了心理素质在搏击中的决定性作用,提出了“镇静的侵略性”这一概念,这对提升临场发挥至关重要。这已经超越了一本简单的“教程”,更像是一本结合了运动科学和实战心理学的“兵书”。

评分这本书给我最大的触动,在于它对“训练法”的深度挖掘。它不像市面上那些流于表面的“秘籍”,而是真正地教授你如何“训练”——换句话说,是如何科学地提高自己的运动表现。书中大量的训练计划表,细致到每周的训练量、组数、休息时间,甚至对不同阶段的体能侧重点都有明确的划分。我根据书中的“阶段性强化训练”建议,调整了自己过去半年来的训练模式,尤其是在敏捷性和核心稳定性的训练模块上,执行了书里推荐的进阶动作。说实话,一开始觉得强度有点大,但坚持下来后,我的身体反馈非常积极,力量提升明显,而且动作的连贯性增强了。这本书的价值在于,它不仅仅是知识的传递,更是高效训练方法的植入。它让你明白,天赋固然重要,但科学、系统的训练方法才是通往精通的唯一阶梯。这是一本真正能让你“动起来”,并看到实实在在进步的宝典。

评分这本书简直是武术爱好者的福音!我最近刚入手,简直爱不释手。首先,从装帧设计上就能看出作者的用心,纸张质量上乘,印刷清晰,即便是反复翻阅也丝毫没有磨损的迹象。内容编排上更是独具匠心,它并非那种枯燥的理论说教,而是将复杂的武术理念融入到生动易懂的图文解说之中。我尤其欣赏它对基础功训练的详尽描述,每一个动作的要领、呼吸的配合,都配有精准的分解图,让你仿佛身临其境地跟着大师在练习。比如,书中对“寸劲”的解析,传统书籍往往晦涩难懂,但这里通过一系列循序渐进的练习步骤,结合生活中的实例进行比喻,让我这个初学者茅塞顿开。更令人惊喜的是,作者还加入了对不同流派技击哲学的对比分析,这极大地拓宽了我的武术视野,让我明白“技击”绝不仅仅是招式的堆砌,而是一种思维方式的体现。这本书无疑是系统学习和深入理解现代格斗技巧的绝佳指南,强烈推荐给所有对实战格斗有追求的朋友们。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有