具体描述

基本信息

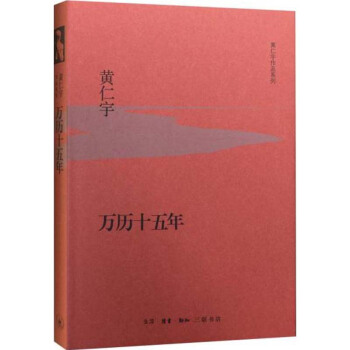

书名: 万历十五年

书号: 9787108053664

定价: 40.00

作者/编者: (美)黄仁宇

出版社: 三联书店

出版时间: 2015年08月

暂时没有内容介绍,请见谅!

暂时没有目录,请见谅!

用户评价

《万历十五年》这本书,给我带来的最深刻的感受是,它打破了许多我过去对于历史的刻板印象。我之前阅读的历史著作,大多是按时间顺序,讲述某个朝代的兴衰,或者某个重要事件的始末。但这本书却完全不同,它像一位老道的医生,在为明朝的“病情”进行一次深入的“诊断”。作者选择了万历十五年这个看似平常的年份,却通过几个关键人物的故事,将那个时代政治、经济、文化、思想上的种种症结,一一呈现出来。我印象最深的是书中关于“职业官僚”的探讨,他们是如何在体制内生存,又如何被体制所异化。这种解读,非常有见地,也让我思考,现代社会是否存在类似的现象。书中的语言风格也十分独特,既有历史的厚重感,又不失文学的韵味,读起来一点也不枯燥,反而充满了吸引力。我甚至感觉,作者就像一个说书人,娓娓道来,将那些被遗忘在历史尘埃中的故事,重新唤醒。

评分对于《万历十五年》这本书,我的感受可以用“震撼”来形容。读这本书之前,我总以为历史就是由帝王将相的丰功伟绩或亡国之君的昏聩无能构成的。但这本书完全打破了我原有的认知框架。作者以极其精炼的语言,勾勒出了万历朝廷那病入膏肓的政治生态。他没有用华丽的辞藻去渲染,而是用平实的叙述,将一个王朝内部的种种矛盾和困境,一点点地剥开,展现在读者面前。我特别欣赏作者对那些“小人物”命运的关注,比如那个被皇帝冷落的御史,那个在改革中屡屡碰壁的官员。他们的故事,虽然不像帝王那样波澜壮阔,却真实地反映了那个时代下,每一个身处体制中的个体所面临的无奈和挣扎。读到他们身上发生的种种,我不禁为之扼腕叹息。这本书让我明白,历史并非是孤立事件的堆砌,而是错综复杂的因果链条,环环相扣,最终导向了历史的必然。这是一种令人警醒的力量,也让我更加敬畏历史的运行规律。

评分当我翻开《万历十五年》时,我曾设想过它可能是一部厚重的史书,但实际的阅读体验,却远超我的预期。这本书带给我的,是一种非常沉浸式的历史体验。作者并没有选择从宏大的事件入手,而是从几个普通官员,以及那个特殊的君王——万历皇帝身上,层层剥茧,揭示出明朝由盛转衰的深层原因。我特别喜欢作者对人物心理的细腻刻画,那些内阁大臣们的权衡利弊,万历皇帝的孤寂与无奈,都跃然纸上。读这本书,我感觉自己仿佛置身于那个时代,亲眼目睹着朝堂上的暗流涌动,也感受着那个王朝在僵化体制下的无力挣扎。书中关于“制度”的分析,让我醍醐灌顶,它解释了为什么那些看似微不足道的小事,最终能够牵一发而动全身,导致一个庞大帝国走向衰败。这种“以小见大”的叙事方式,是我之前从未在历史书中感受过的,它让我对历史的理解,进入了一个全新的维度。

评分这本书我最近才读完,可以说是一次非常令人耳目一新的阅读体验。初拿到《万历十五年》,我以为会是一本严肃的历史研究著作,充斥着晦涩的年代考证和枯燥的官方史料。但事实证明,我的担忧完全是多余的。作者以一种近乎文学化的叙事方式,将那些曾经鲜活的历史人物和事件,以极其细腻的笔触展现在我们面前。他没有选择宏大叙事,而是将目光聚焦在了几个关键人物身上,比如那个深居宫中、怠政近三十年的万历皇帝,还有他那充满智慧却又步履维艰的内阁大臣,以及那些被历史洪流裹挟的普通官员。通过对这些人物命运的描绘,我仿佛看到了一个王朝在微小的裂缝中逐渐走向衰败的真实轨迹。书中的细节处理尤其精彩,那些看似微不足道的日常琐事,却折射出时代的光影,例如官员们为了蝇头小利而进行的勾心斗角,以及朝堂之上君臣之间那微妙而又充满张力的互动。阅读过程中,我经常会不自觉地将自己代入其中,想象着身处那个时代,会是怎样的心境,会做出怎样的选择。这不仅仅是一本书,更像是一扇窗,让我得以窥见那个遥远时代的灵魂。

评分读完《万历十五年》,我脑海中萦绕着一股难以言喻的复杂情感。它不像传统的历史读物那样,告诉你“发生了什么”,而是深入剖析“为什么会发生”。作者并没有刻意去赞美或批判,而是以一种旁观者的冷静和深刻,去揭示那些隐藏在历史表象之下的逻辑与脉络。我最喜欢的部分是作者对不同人物命运的平行叙述,这种手法让整个故事充满了戏剧性。你看着一个看似微不足道的小官,在体制的洪流中苦苦挣扎,而另一边,位高权重的内阁首辅,也同样被无形的规矩和人情世故所束缚,动弹不得。这种对照,让人不禁思考,在任何时代,个人的意志与时代的洪流之间,究竟存在着怎样的博弈?书中对于“制度”的探讨,更是让我印象深刻。作者巧妙地指出,许多看似是个人行为导致的衰败,实际上是深植于制度中的弊病所引发的。这种解读角度,非常具有启发性,也让我对许多历史事件有了全新的认识。这是一种“见微知著”的智慧,也是一种“大历史”的视野,让我受益匪浅。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![异床族 [德] 科勒;高玉 吉林出版集团有限责任公司 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/19994306346/5a0a9a5eN98ea3941.jpg)