![小心,別踩到我北方的腳! [Through the Language Glass: Why the World Looks Different in Other Languages]](https://pic.windowsfront.com/16067901/rBEhU1LkmDEIAAAAAAHk878X4G8AAIOuwOpa_cAAeUL489.jpg)

具体描述

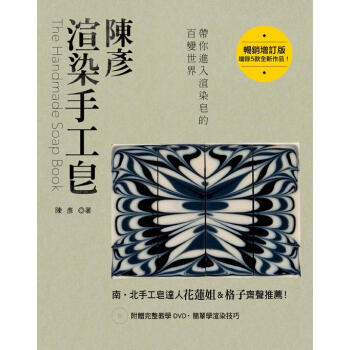

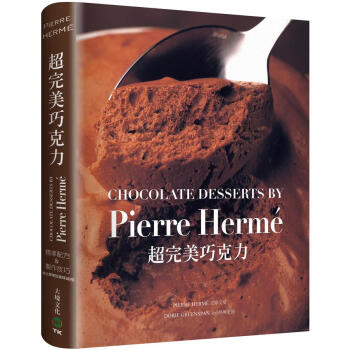

内容简介

《小心,別踩到我北方的腳!》将会带领你穿越时空,从古希腊的荷马到十九世纪的达尔文,从蛮荒野人到白袍科学家,多彻在书中综观语言学两世纪的发展历程,以极其丰富的有趣实例,向我们展示不同语言的特殊性,深入探讨许多有关语言、文化和大脑的劲爆问题,并藉此告诉我们:语言对我们的影响,也许比你想象中的要来得更多、更令人惊奇!作者简介

蓋伊·多徹(Guy Deutscher),一名以色列的語言學家,曾經擔任劍橋大學聖約翰學院和荷蘭萊登大學古代近東語言學系的研究員,現在是英國曼徹斯特大學語言、語言學與文化學院的榮譽研究員。著有《語言的推展:人類最偉大的發明之演進》,目前居住於英國牛津。目录

前言 語言、文化與思想第一部 語言明鏡

第一章 替彩虹命名

第二章 誤導人的長波

第三章 住在異地的無禮之人

第四章 那些在我們之前就說過我們說的話的人

第五章 柏拉圖與馬其頓的養豬人

第二部 語言透視鏡

第六章 高喊「沃爾夫」的人

第七章 太陽不從東方升起的地方

第八章 性與語法

第九章 俄羅斯藍調

後記 原諒我們的無知

附錄 觀看者眼中的顏色

用户评价

这本书的论述风格有一种独特的、近乎古典的优雅,但其探讨的主题却是极其现代和紧迫的。作者对于语言如何建构现实的描绘,有着一种近乎宿命论的洞察力,但她最终的落脚点却充满了积极的行动指引。我印象最深的是那些关于“命名权”和“被命名”的讨论,这部分内容深刻地揭示了权力结构如何渗透到日常的词汇使用之中。它迫使我反思自己是否在无意中成为了某种语言霸权的附庸。作者的文字充满了画面感,即使是抽象的理论探讨,也能被描绘成一场发生在思维领域的微观战争或和谐共生。阅读体验是一种层层递进的惊喜,每当你以为自己已经掌握了作者的思路脉络时,她总能用一个精妙的转折,将你的认知带入一个全新的楼层。这本书的价值不在于它提供了多少关于“北方”的地理信息,而在于它提供了一种强大的元认知工具,让我们能够审视自己“踩踏”世界的方式和立足点。这是一部需要被反复阅读和思考的作品,因为它所触及的领域——我们理解世界的底层代码——是永恒且不断变化的。

评分翻阅这本书的过程,就像是完成了一次对自我认知的深度探查。它没有给我提供任何“标准答案”或“通用公式”,相反,它不断地抛出问题,让我不得不去审视自己语言体系的边界。我尤其欣赏作者对那些“难以翻译”的概念所投入的巨大热情和精确的描摹。那些在我们的日常语境中被轻易忽略,但在特定文化语境中却具有决定性意义的词汇和表达方式,被作者一一剥茧抽丝地呈现在我们面前。这让我意识到,我们所使用的语言不仅仅是沟通的工具,它更像是一种无形的模具,将我们的思维塑造成特定的形状。有些段落的思辨深度相当惊人,它触及了人类经验的普适性与文化特殊性之间的永恒张力。然而,即便是最尖锐的批判,作者也始终保持着一种近乎科学家的客观和艺术家的同情心,这使得整本书的基调保持在一种令人信服的高位。读完后,我发现自己走路的步频似乎都变了,不是因为我真的要去丈量什么“北方脚印”,而是因为我开始用一种更加审慎、更加慢下来的节奏去观察周围环境的细节——那些我过去只会用最便捷的词汇草草带过的细节。

评分如果说市面上有许多书籍试图拓宽读者的视野,那么这本书则更像是在重塑我们“视觉”和“听觉”背后的处理机制。它的语言驾驭能力令人叹为观止,不同主题之间的切换流畅自然,从对某个特定方言的语感分析,到对全球化语境下文化同质化的忧虑,过渡得天衣无缝,毫无牵强之感。我特别喜欢作者运用类比的手法,将复杂的认知科学理论融入到对生活场景的描述中,使得那些晦涩的概念瞬间变得触手可及,充满了人情味。它并没有一味地赞美差异,也没有一味地抨击单一,而是在两者之间寻找一种动态的平衡点,倡导一种“带着谦逊的视角去观察世界”的态度。这种态度,在如今信息爆炸、观点极化的时代,显得尤为珍贵。阅读过程中,我发现自己开始有意识地去留意他人说话时的语调和停顿,试图去理解那些没有被明确说出的意图,这无疑是一次非常个人化且富有建设性的心智训练。这本书教会我的,是如何在保持自我立场的同时,去容纳和理解那些与我截然不同的“站位”。

评分这书名真是抓人眼球,充满了童趣和一点点不容忽视的警告意味。《小心,別踩到我北方的腳!》——光是这标题就让人忍不住想翻开看看,究竟“北方”的脚意味着什么,是某种文化符号,还是一种地域性的独特体验?我原本以为这会是一本侧重于地理或旅行见闻的随笔集,带着某种北方特有的粗犷或细腻的笔触去描绘人与环境的关系。然而,一旦真正沉浸其中,你会发现作者的笔锋远比标题所暗示的要深邃和广博。它巧妙地避开了那种刻板印象中的“北国风光”,转而探讨了一种更为本质的认知框架。我特别欣赏作者在叙事时展现出的那种游刃有余的节奏感,文字时而如冰雪初融般清冽,时而又似冬日壁炉旁的暖意,将一种不易言说的情感和复杂的思想包裹在看似简单的日常观察之中。阅读过程中,我常常会停下来,细细咀嚼那些看似信手拈来却掷地有声的比喻,它们总能精准地击中我内心深处某个关于“差异性”的思考盲区。这本书更像是一面镜子,映照出我们习以为常的思维定式是如何被悄然塑造的,而一旦这面镜子稍微倾斜,我们眼中的世界图景便会发生令人惊奇的位移。它不是在简单地讲述“北方”的故事,而是在邀请我们用一种全新的、带着警觉和好奇的视角,重新审视我们所依赖的“脚下之地”和我们赖以理解世界的工具。

评分这本书的叙事结构仿佛是一个精妙的迷宫,你以为你已经找到了出口,下一页却又把你带回了另一个充满新鲜感的岔路口。它有一种令人着迷的内在张力,似乎总是在传统与现代、本土与外来这些对立概念之间进行着优雅的舞蹈。我读到一些关于特定情境下语言习惯如何影响决策过程的片段时,那种豁然开朗的感觉,简直比解开一个长期困扰我的谜题还要痛快。作者的文笔极其细腻,她似乎有一种近乎魔法的能力,能将抽象的哲学思辨转化为生动的场景再现。比如,她描述某种特定文化背景下人们交流时所依赖的“非语言信息负载量”时,我脑海中立刻浮现出无数个自己曾经误读或被误读的瞬间。这不仅仅是一本关于“看世界”的书,更是一本教导我们如何“感知世界”的指南,它提醒我们,我们所理解的“真实”,其实不过是工具箱里最常用、最顺手的几把工具而已。如果你习惯了线性叙事和直给的逻辑推导,这本书可能会让你感到一丝挑战,但请相信,这种挑战是极具建设性的,它迫使你放下已有的预设,去迎接一个更复杂、更绚丽的认知维度。那些看似信手拈来的幽默感,更是点睛之笔,它让深奥的探讨变得平易近人,像是在与一位博学的老友在炉火边促膝长谈,时不时被他的智慧逗得会心一笑。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![學得快才會想學!:黃金20小時學習法 [The First 20 Hours: How to Learn Anything ... Fast] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16068591/rBEQYFM86ucIAAAAAAF0soJreKUAADwYwAFKZ0AAXTK754.jpg)

![影子的季節 [陰の季節] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16068867/rBEhV1M5Ic0IAAAAAAF9gr2DAcQAALHHQJkfsMAAX2a906.jpg)

![異鄉人Outlander(套裝上下冊) [Outlander] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16068883/rBEhV1M5Ic4IAAAAAACUjmhAAQkAALHHQMC6gwAAJSm648.jpg)

![凜冬將至 [Burial Rites] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16069182/rBEhWFM5IgYIAAAAAADRPBpkrsoAAK-GgMGQQIAANFU033.jpg)

![彰化一九○六:一座城市被烙傷,而後自體再生的故事 [彰化一九○六年·市区改正が都市を動かす] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16069513/rBEhWVM5IjcIAAAAAADKhK0X6PUAAK-HQCqnIoAAMqc026.jpg)

![Dragon tears 龍淚:池袋西口公園9 [ドラゴン?ティアーズ 龍涙:池袋ウエストゲートパーク9] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16069523/rBEQYFM5IjcIAAAAAAFJoPE-Nk4AADljQJ3-xQAAUm4617.jpg)