具体描述

内容简介

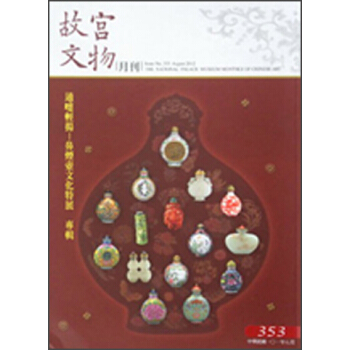

東西鼻煙潮流薈萃在清宮—鼻煙壺文化特展 侯怡利;清文獻裡的鼻煙與鼻煙壺 張臨生;清造辦處玻璃廠鼻烟壺 張 榮;耶穌會士湯執中—乾隆皇帝宮廷裏的玻璃工匠與植物學家 Emily Byrne Curtis著/劉祐竹譯;一耳三鉗—從影像到實物 蔡玫芬;瑩白放光—清代宮廷十八世紀鑲鑽飾件 陳慧霞;從影像到實物—談婉容皇后的珍珠情懷 李 理;極可愛翫—鼻煙壺多寶格 侯怡利;我有嘉賓—臺灣原住民的乾隆八旬壽典之行 蔡承豪;可與樂成,難于圖始—治河名臣栗毓美與黃河磚壩 周維强;化古出新—院藏陸遠另一册摹古之作 張華芝;談故宮文物攝影的發展歷程與未來挑戰 張志光前言/序言

用户评价

这本书的版式设计,简直是教科书级别的典范。我尤其欣赏它在图文排布上的匠心独运。它深谙留白的艺术,不会将页面塞得满满当当,而是给予每件重要的器物以足够的“呼吸空间”。那些大跨页的特写图,那种冲击力是电子屏幕永远无法比拟的,能够让人真正沉浸于器物本身的纹理、光泽和气韵之中。而且,文字和图片的逻辑关系处理得极其清晰,引文标注精准无误,阅读流线非常顺畅。你不会在寻找图注和对应文字描述之间感到困惑。这种清晰、优雅的排版,本身就是对所展示文物的最高致敬。它让知识的获取过程,变成了一种享受,一种心境的沉淀。相较于那些追求快速眼球刺激的当代出版物,这本刊物简直是一股清流,它要求你慢下来,用心去品味每一寸设计和每一个细节的安排。

评分每次翻阅《故宫文物月刊》,我最期待的部分是那些专题策划。它从不会只是简单地罗列文物照片,而是总能围绕一个极具洞察力的主题进行深入挖掘。比如,有时候会聚焦于某一种特定材质的演变,从早期的粗糙到鼎盛时期的精美,那种历史的脉络感一下就被勾勒出来了。有时候则会关注某一类宫廷生活场景的复原,比如一次重要的祭祀活动,或是皇帝日常的陈设布局,让人仿佛能闻到当时的香料味,听到宫廷的钟磬声。这种叙事手法非常高明,它将冰冷的文物赋予了鲜活的“人”的维度和“事件”的背景。它不只是在展示“有什么”,更是在讲述“为什么会这样”和“它意味着什么”。这种体系化的知识构建,极大地拓展了我对传统文化理解的边界,远超一般的历史读物所能提供的体验。

评分这期月刊的收藏价值,在我看来,是毋庸置疑的。它不仅仅是记录了特定时间点故宫的展览和研究成果,更重要的是,它提供了一个时间胶囊,记录了彼时学界对某一领域最新研究的集体认知。对于未来的研究者或者资深的爱好者来说,这些期刊是构建完整知识谱系的重要基石。我甚至会留意它所采用的专业术语和标准译法,因为这代表着当时官方研究领域的主流规范。而且,由于是季刊或月刊的形式,每一期都会有不同的侧重点,收集齐全后,可以形成一个体系化的、跨越数年的故宫学术动态数据库。它不仅仅是阅读材料,更是我个人学术兴趣发展轨迹的实体见证。我希望能够一直坚持收藏下去,看着自己对传统艺术的理解,随着这些刊物的积累而不断加深,这是一种非常踏实的满足感。

评分说实话,我购买这期月刊,主要是冲着它往期积累下来的深度和权威性去的。我一直关注着故宫的研究动态,总觉得官方的出版物才能提供最扎实、最前沿的学术视角。阅读这本刊物,就像是坐在一个顶级的专家论坛前聆听教诲。它的文章结构严谨,论证过程层层递进,很少有那种浮于表面的泛泛而谈。我印象深刻的是,它总能将那些看似遥远的历史碎片,通过细致入微的考证,重构成一个鲜活的叙事。那些对某一特定朝代官窑烧造工艺的探讨,或是对某件藏品背后复杂流传故事的梳理,都充满了学术的魅力和人文的温度。即便是对于我这样非专业人士来说,它的文字也处理得相对友好,没有过度使用晦涩难懂的术语,而是在保证专业深度的同时,兼顾了读者的可读性。这需要编辑团队极高的把控能力,在“学术严谨”和“大众普及”之间找到了一个绝佳的平衡点。

评分这本《故宫文物月刊》(第353期)的装帧设计真是让人眼前一亮,封面那抹沉稳的黛青色,配上烫金的标题,透着一股历史的厚重感,又兼具现代的精致。我拿到手的时候,首先被它纸张的质感吸引了,不是那种泛着廉价光泽的铜版纸,而是略带纹理的哑光纸张,翻阅起来手感非常舒服,仿佛触摸着一段被精心保存的时光。内页的印刷更是没得挑剔,那些青铜器、瓷器和书画的图片,色彩还原度极高,即便是微小的釉彩变化和笔触的干湿浓淡,都清晰可辨。我尤其喜欢他们对细节的考究,比如某些重点文物的局部放大图,简直是为文博爱好者准备的视觉盛宴。光是欣赏这些高分辨率的图像,就已经值回票价了,它不仅仅是一本杂志,更像是一件值得收藏的艺术品。我通常会小心翼翼地将它放在专门的书架上,每次拿起它,都带着一种朝圣般的心情,期待着每一页带来的视觉冲击和知识的滋养。这种对出版质量的坚持,体现了故宫博物院对自身文化传承的责任感和专业度,让人由衷地敬佩。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![百億打造的十堂服務課:麗思·卡爾頓飯店讓客人「感動」的不傳之祕 [成人適讀] [リッツ?カールトンが大切にするサービスを超える瞬間] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16068638/538e6bdcN46fbf261.jpg)

![存乎一心:東方與西方的心理學與思想 [The Illuminated Heart:Perspectives on East-West Psychology and Thought] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16068842/rBEhVVM5IckIAAAAAAF9TVPrB5QAALHHQEiJOwAAX1l483.jpg)

![緬甸小日子 [CHRONIQUES BIRMANES] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16069185/rBEQYVM5IgYIAAAAAADTLbP7OUIAADliwMQdtwAANNF128.jpg)

![放手畫禪繞2:頭腦的瑜珈練習 [Yoga for Your Brain: A Zentangle Workout] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16069457/rBEhWFM5IjIIAAAAAALapbfbZrUAAK-HAN5wTkAAtq9939.jpg)

![百病起於寒 [これが本當の「冷えとり」の手引書] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16069476/rBEhWVM5IjMIAAAAAAEAnAxMmfAAAK-HQAUIhIAAQC0446.jpg)

![黑暗的速度 [The Speed of Dark] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/16070295/53957dadN10b5e32b.jpg)