具体描述

内容简介

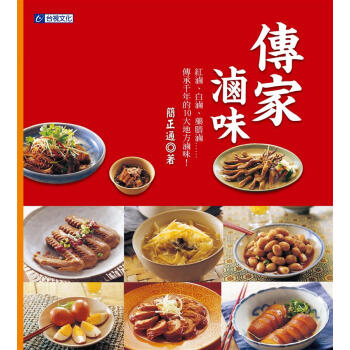

用盡心力、散盡千金,只為了尋得一味獨門秘方,做出與眾不同的「滷味」?本書作者特將其多年深入兩岸交流的所得,整理出──

台式五香滷、閩七里香滷、川滷、北方十三香滷、雲南藥膳滷……等十大地方滷味,

從辛香料的選用,到食材的選擇與處理,公開各地滷味的選料、配料、與滷水的正確熬製,

再進而滷出各式滷味!

只要打開家裡的滷鍋,各類南北獨門滷味一一飄香!

用户评价

这本书的整体基调是偏向于内敛和沉静的,它很少用激烈的词汇来表达强烈的感情,而是通过大量的留白和意象的反复出现,营造出一种深远的意境。特别是对于时间流逝的主题,作者的处理非常高明。时间不是一个简单的计数单位,而是一种可以被感知、被触摸的物质。比如,某件器物上留下的磨损痕迹,某个老照片褪去的颜色,都被赋予了时间的重量。读到最后,我产生了一种强烈的“物是人非”的感慨,但这种感慨并非源于突发的悲剧,而是时间自然流淌带来的那种无法抗拒的沧桑感。这本书像是一坛陈年的老酒,需要慢慢品味,初尝可能平淡无奇,但后劲十足,回味悠长。它适合在安静的夜晚,沏一壶热茶,心无旁骛地去体会那种渗透在文字深处的宁静力量。

评分这本书的结构安排着实有些大胆,它似乎故意避开了传统小说惯用的线性叙事,而是采用了碎片化的、近乎散文诗的片段组合。初读时,我甚至有些迷茫,仿佛在看一幅抽象画,需要不断后退几步才能看清全貌。它不是那种一目了然的作品,需要读者投入相当的思考和解读。其中有几章,几乎完全由人物的内心独白构成,视角在不同的时间点和空间中跳跃,展现了角色复杂而微妙的心理活动。我尤其佩服作者驾驭复杂情绪的能力,那些关于失落、关于释怀、关于不完美的接纳,都写得非常真实,没有矫揉造作的痕迹。这种表达方式虽然增加了阅读的门槛,但也带来了极高的艺术感染力,因为它模仿了我们记忆的运作方式——并非一板一眼,而是充满了联想和跳跃。这本书更像是一场深入灵魂的对话,它迫使你审视自己的过往和选择,而不是被动地接受作者为你准备好的情节。

评分啊,这本书,拿到手里沉甸甸的,光是封面那个设计就挺有意思,一种老派的、带着烟火气的温馨感扑面而来。我得承认,我一开始是被那种带着怀旧气息的插图吸引的,仿佛一下子就被拉回了某个温暖的厨房角落。这本书的叙事节奏非常舒缓,像老奶奶在慢慢悠悠地讲故事,没有那种抓人的悬念或者跌宕起伏的情节,但每一个细节都处理得极其细腻。比如,作者对光影的描摹,那种透过老式纱窗洒进来的午后阳光,打在木桌上的斑驳光点,光是读着这些文字,我都仿佛能闻到空气中漂浮的微尘的味道。它更像是一种生活态度的体现,强调慢下来,去感受那些日常中被我们忽略掉的美好。我特别喜欢其中关于“等待”的描写,那种烘烤、腌制过程中需要耐心守候的时光,被赋予了一种近乎哲学的意义,让人反思现代社会对效率的过度追求是不是让我们错失了什么更本质的东西。这本书的文字功底扎实,遣词造句讲究,读起来有一种老茶回甘的韵味,值得反复咀嚼。

评分这本书在处理“环境与人物关系”这一主题上,展现了令人惊叹的细腻度。它不仅仅是将场景作为故事的背景板,而是将环境本身塑造成了一个有生命的、会呼吸的参与者。无论是对季节更迭的精确捕捉,还是对某个特定空间气味、温度的描述,都达到了近乎身临其境的程度。举个例子,书中有一段关于老旧阁楼的描写,光是那股混合了樟脑丸、陈年纸张和木头受潮的味道,我就能清晰地在脑海中构建出那个场景的立体感。这种环境的“在场感”极大地增强了故事的厚重感和真实性。它似乎在暗示,我们所处的物理空间,深刻地塑造了我们的性情和命运。作者的笔触在这方面显得非常克制,没有过度渲染,而是用精准的词汇勾勒出环境的“性格”,让人不得不佩服其观察力的敏锐。

评分坦率地说,这本书的对话部分是我觉得最出彩的地方。那些人物之间的交流,简直就像是从生活里直接剪切下来的,自然得让人起鸡皮疙瘩。没有那种刻意为之的戏剧冲突,更多的是生活化的、带着默契和习惯的对话。我能想象出他们说话时的语气、停顿,甚至眼神的交流。特别是老年角色之间的对话,那种半开玩笑半是认真的调侃,充满了岁月的沉淀和彼此的了解,读起来既心酸又温暖。作者在构建这些对话时,显然下了苦功去观察和捕捉人类交流中最微妙的“潜台词”。很多时候,他们说的内容A,但真正表达的却是B。这种文字的张力非常耐人寻味,它要求读者不仅要听清说了什么,更要读出“没说”的部分。读完后,我甚至忍不住想拿起电话,和很久没联系的朋友聊聊天,感受一下那种熟悉而又久违的交流质感。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有