具体描述

内容简介

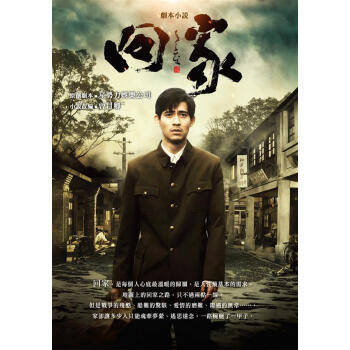

回家,是每個人心底最溫暖的歸屬,是人性最基本的需求 地圖上的回家之路,只不過兩點一線,但是戰爭的殘酷、船難的驚駭、愛情的磨難、際遇的無常……,家卻讓多少人只能魂牽夣縈、遙思遠念,一路蜿蜒了一甲子。

1895年,甲午戰爭,清朝戰敗,簽訂馬關條約,將台灣割讓成為日本殖民地。1945年八月,日本天皇宣佈投降,雖然土地已殘破不堪,全中國人民仍為這遲來的勝利歡欣鼓舞;但在台灣,雖然脫離殖民統治,但那些被日軍強徵送上戰場的三十餘萬子弟們,卻仍下落未明,前途難蔔。

前言/序言

用户评价

我向来不太喜欢太文艺腔调的东西,总觉得有些矫揉造作,但这本书的文字风格却恰到好处地融合了诗意和力量。它的美不是那种空洞的辞藻堆砌,而是深深根植于生活本身。比如,描写一场雨戏,它不会只说“天在下雨”,而是会写出雨水落在不同材质屋顶上发出的不同声响,雨滴如何折射出城市夜晚那些迷离的灯光,这种五感全开的体验,让人仿佛身临其境,连那份潮湿的凉意都能透过纸页感受到。这本书在语言运用上的精妙,让它具有了一种超越时空的力量,即便故事背景设定在过去的某个年代,但其中探讨的情感主题——爱、失去、和解——却是永恒的。这绝对是一部值得被反复推荐,并且在未来的很长一段时间里,我都会时不时拿出来翻阅的佳作。

评分说实话,一开始拿到这本书的时候,我对这种偏向生活流的小说并没有抱太高的期望,总觉得可能会有些平淡。可谁知,这本书完全颠覆了我的想象!它厉害的地方在于,它用极其克制的笔墨,描绘出了一幅宏大的时代变迁图景。你能在字里行间感受到那种时代洪流下,个体命运的无力和挣扎,但同时又被那种底层人民坚韧不拔的生命力所深深打动。作者的叙事节奏掌握得非常精妙,时而紧凑得让人屏住呼吸,时而又舒缓得让你仿佛能闻到空气中泥土和阳光的味道。我尤其欣赏作者在处理复杂人际关系时的那种“留白”,没有把话说死,而是把解释权交给了读者,让每个人都能根据自己的阅历去填补那些空白,形成了非常多样的解读空间。读完后,我的脑子里久久回荡的不是某个具体的事件,而是一种更宏大的情绪——对“存在”本身的敬畏与思考。这本书的格局,真的不是一般的小说能比拟的。

评分这本书的结构简直是鬼斧神工!它采用了非线性的叙事方式,过去、现在、甚至是闪回的未来片段交织在一起,初读时可能会有些费力,需要集中精力去梳理时间线索。但一旦你适应了这种节奏,就会发现作者的用意——这其实恰恰模仿了我们人类记忆的运作方式,记忆本身就是碎片化的,充满了跳跃和重叠。这种叙事上的挑战,反而成了阅读过程中的一种乐趣,每一次拼凑起一个完整的画面时,都会有一种豁然开朗的满足感。更绝的是,作者对细节的关注到了近乎偏执的地步,无论是对特定年代衣着款式的描绘,还是对某个地方特有风俗的描述,都充满了考究的痕迹,让人不得不佩服作者在前期做了多少案头工作。读这本书,与其说是在看故事,不如说是在进行一次精密的考古挖掘,去探寻时间深处的秘密。

评分这本书带给我的震撼,更多来源于它对“人性边界”的探讨。它没有简单地划分好人与坏人,而是将每一个角色都放置在一个道德的灰色地带,让他们在生存的压力和内心的良知之间反复拉扯。我特别被书里那种“求生欲”的描写所触动,当一个人被逼到绝境时,他会爆发出什么样的能量?他愿意为了保护自己所爱之人付出什么样的代价?作者没有给出标准答案,而是把各种极端情况下人性的光芒与阴影都赤裸裸地展示出来。这种真实感是残忍的,但又是极其必要的。看完之后,我感觉自己对周围的世界,对那些平日里习以为常的人们,有了一种更深层次的理解和同情。它让我明白,生活本身就是一场永无止境的道德考试,而我们都在其中摸索前行。

评分天呐,最近读的这本书简直是心头好!那种细腻入微的笔触,把人一下子就拉进了那个充满烟火气和人情味的世界里。故事情节的推进,不是那种轰轰烈烈的大起大落,而是更像一条缓缓流淌的江河,表面平静,水面下却暗流涌动,藏着无数个关于成长、关于选择的隐喻。我特别喜欢作者对人物心理的刻画,每一个角色的纠结、挣扎,都写得无比真实,让人忍不住会代入自己的人生经历去思考。比如,那个从小镇走出来的年轻人,面对大都市的霓虹和诱惑时的迷茫与坚持,那种“出走半生,归来仍是少年”的复杂情感,光是想想就觉得喉咙有点哽咽。这本书的语言风格是那种老派的、有力量的叙事,每一个句子都像经过了精心打磨的宝石,闪烁着智慧的光芒,读起来非常过瘾,让人舍不得快进。它不是那种读完就忘的快消品,更像一本值得反复品味的茶,每一次重读都会有新的感悟。这本书的深度,绝对超出了我的预期。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有