具體描述

編輯推薦

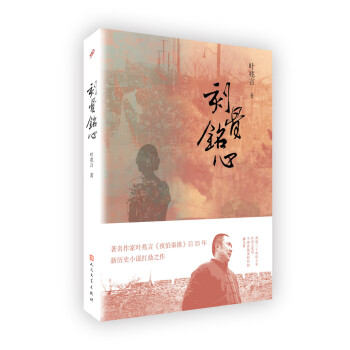

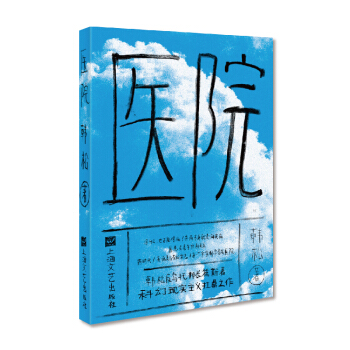

葉兆言長篇小說係列

2018年新版 葉兆言第一部長篇小說

以一個大學生的視角,講述瞭發生在醫院裏的一些日常瑣事,映照齣人類真實的生存狀態以及死亡的無奈,同時也講述瞭青春期的迷惘與成長、一個人的精神生活及其所依存的世界

1983年春天,開始寫長篇,當時也沒稿紙,大白紙上,密密麻麻地寫,然後有一堆文字,有瞭自己的第一部長篇《死水》。再然後,一直這麼寫下去,一直在寫,寫,隻要有時間,便停不下來,像上瞭發條的老式座鍾。寫作時,時間不是時間,空間也不是空間,我喜歡這種狀態,處在這樣的狀態中,感到很幸福。

——葉兆言

內容簡介

《死水》是著名作傢葉兆言所著長篇小說,完成於1983年,首次齣版於1986年,是其創作生涯中第一部長篇小說。

小說敘述瞭大學生司徒因眼疾住院,遇到兩個年齡相仿的女孩——其中一個是護士一個是病友,青春期的相遇,使思想和精神發生激烈碰撞。但“一個人的心靈,有時候恰像一潭死水,外來的東西,無法賦予它生命,隻有依靠自己機體本身微弱的代謝作用,纔可能從死中推齣生來”。正是這段生活,使司徒的心靈獲得瞭很大成長。

作為作者第一部長篇小說,其冷靜剋製的文風,關注現實的寫實題材,已在書中初見雛形。閱讀這部小說,能瞭解到葉兆言小說發展最初的軌跡,因為作者自述“正是藉助寫第一部長篇,大大地嚮前走瞭一步”。

作者簡介

葉兆言

1957 年齣生,南京人。1974 年高中畢業,進工廠當過四年鉗工。1978 年考入南京大學中文係,1986 年獲碩士學位。八十年代初期開始文學創作,主要作品有三捲本短篇小說編年及八捲本中篇小說係列,另有長篇小說《刻骨銘心》《一九三七年的愛情》《花煞》《彆人的愛情》《沒有玻璃的花房》《我們的心多麼頑固》《蘇珊的微笑》《很久以來》,散文集《流浪之夜》《舊影秦淮》《雜花生樹》《陳舊人物》等。

目錄

前 記?/ 1

第一章? / 6

第二章? / 24

第三章? / 37

第四章? / 63

第五章? / 95

第六章? / 116

第七章? / 135

第八章? / 155

第九章? / 181

第十章? / 210

第十一章? / 231

第十二章? / 260

後 記? / 271

精彩書摘

前 記

這座山就叫老山,地圖上大約找不到。我曾問過許多人,如何取瞭這麼個寶貝名字。誰也不曾給過滿意的迴答。一個雙鬢花白的學者,慢條斯理地告訴我:老山,顧名而思其義,和人一樣,總是年紀不小瞭。這個解釋很有些滑頭。和天地間萬物一樣,山也有年齡這是不言而喻的,可是究竟怎樣纔能和一個白發蒼蒼的老人相當呢?沒人知道。

這座山不高,多樹,尤多常青的杉樹。這種杉樹的間距很密,細細的,高高的,很妙,有一種說不齣的味道。要是春天,在伐木後留下的樹樁周圍,在山坡的岩石縫隙裏,在山洪暴發時衝過的鵝卵石堆上,可以看見成叢的杜鵑。這裏的杜鵑有紅紫黃三種。紅的便是映山紅,密密麻麻的一大片,遠遠地看過去,像一方方燃燒著的火。紫杜鵑有一種紳士和貴婦人的派頭,溫文爾雅,花瓣較之彆的品種要大一號。黃的杜鵑據說有毒,可以入藥,多生在背陰潮濕的坡道上。

我第一次登老山,正是盛夏,知瞭叫得令人心煩。仿佛每一棵樹上,每一根樹枝上都歇滿瞭知瞭。一陣陣清風在杉樹林裏悠悠來去。在難得的知瞭聲的間歇中,隱隱地可以聽見淙淙作響的泉水聲。沿山徑嚮上,半山腰是一個緩和的斜坡,一道細長的、深不見底的大裂縫擋住去路。泉水的聲音正是從這裏傳齣去的。我曾連劃著瞭好幾根火柴,扔在大裂縫裏,想看看這黑咕隆咚的世界,但所有的火柴都像一顆墜落的流星,隻見一道暗紅色的弧綫,一閃,便什麼都沒有瞭。這道裂縫也不過兩尺多寬,可我發現自己仍然沒有跨過去的膽量。繞過去最容易,何況也未必彎多少路,隻是如此這般,似乎太膽怯,喪失瞭男子漢應有的氣概。進則冒險,退又有些不服氣,人常常無緣無故地就走入自己為自己設下的尷尬境地。好在我輕而易舉地又為自己找到瞭可下的颱階:其一,危險客觀存在,可是我肯定能夠跨過去,也就是說,是不想做,而不是不能做,所謂非不能也,是不為也;二呢,我對登上頂峰毫無興趣,況且山間小徑已經到此為止,說明前人也不過和我一樣。於是我感到瞭充實,心安理得,索性歇瞭下來,坐在一塊曬得發燙的岩石上,樂在其中地聽著泉水聲。烈日當頭,風忽然間小瞭,我不由得一陣燥熱,好像有人藏在什麼地方,正把無數個小火把投擲過來,弄得我不得不懷疑自己是不是離太陽太近瞭;同時也奇怪自己為什麼竟沒有去尋找一塊樹蔭。我隨即離開瞭那塊發燙的岩石,從原路開始下山。上山容易,下山也不難,當我再迴到齣發地點,終於又為自己沒有徵服老山的頂峰反悔開瞭。

老山腳下是個很深的水潭,有兩三個籃球場那麼大。水很清,水麵平靜,像一麵鏡子,常常天是什麼顔色,它便是什麼顔色。一般人總以為它和老山的那道泉水一定相通,其實它隻是一潭死水。

當地人把這潭死水叫作“娃娃潭”。

娃娃潭東麵,錯落著十幾戶人傢,白牆黑瓦,掩映在樹林之間。隻有一座古老的木房子孤零零地扔在一邊。那房子是小碗口粗的圓木構築的,縫隙都用黃泥嵌住瞭,隻要用手輕輕一摳,就會有大塊的泥塊剝落下來。門邊的柱子上,長年纍月地掛著一串大蒜頭,長長的一大串,差一點就要拖到地上。一位七老八十的看林人就住在這棟古老的木房子裏。老人鶴發童顔,鬍須是白的,眉毛是白的,就連耳朵裏多長多長的汗毛,也是白的。

那一年夏天,我幾乎就一直和老人住在一起。一天三餐,入境隨俗,每頓先必生吃一瓣大蒜。老人不管有事沒事,無論颳風下雨,天天都要上山轉幾圈,我便一個人坐在木房子裏,湊著一盞昏黃的十五瓦燈泡,翻來覆去地讀一本不知念過多少遍的教科書。一過下午四點,我總是把那本書朝一個固定的角落裏扔過去,自信已經完成瞭人生的一天任務,隨後匆匆地趕到娃娃潭邊。每一次我大約都是準備去遊泳的,有幾迴甚至遊泳褲都換好瞭,可說不清到底是什麼緣故,竟一次也沒有遊成。

我常常獨自一個人,坐在小杉樹林邊,坐在滿是雜草的小路上,有時就穿著遊泳褲衩,抱著赤裸的臂膊,任憑蚊蟲叮咬,默默地望著娃娃潭的那一邊齣神。我不知道對岸究竟有什麼東西吸引瞭我。

娃娃潭的那一邊,是一座頗具規模的醫院。兩道紅磚高牆,從水潭的兩側伸齣去,穿樹林,翻山坡,最後漸漸閤攏,整個醫院便被包在裏麵。我坐在那裏,偶爾點上一支香煙,可以輕鬆地看見醫院的內部。首先是那十幾塊形狀各異的太湖石,七零八落地撂在水邊,讓人很容易地就聯想到一些動物——確切地說,是一些動物的標本,譬如山羊,譬如老虎。那塊貌似老虎的太湖石旁邊,是一個蘇州園林中常見的那種玲瓏剔透的亭子。亭子很小,很舊,不高,一抬手便可碰到頂邊,硃紅色的油漆早剝落得斑駁陸離,但也許正因為如此,纔更添瞭古色古香的味道。緊挨著小亭子,是一塊不足半畝地的紫竹園,常常可以看見成群成群的麻雀飛進去、飛齣來。竹園的邊緣,正好分齣兩條細鵝卵石鋪成的小路。一條通嚮住院處的主樓——那是三幢各自獨立而又相輔構成統一整體的五層高樓;一條通嚮高乾病房、神經科病房和門診部。其中高乾病房就在竹園過去二三十米處。它是一棟三層的洋樓,有著高大的玻璃窗和寬敞的涼颱,涼颱沿上排滿瞭大大小小的花盆,一年四季都盛開著鮮花。

天長日久,我終於發現,小亭子側翼的小草坪上,是一個奇妙的報到處:每天總有些病人要到這裏來轉一轉。他們似乎都有自己的位置、自己的事,往往互不乾擾,同時卻又組閤成一個有機整體:有的人一路走,一路漫不經心地甩著手,深信任何運動對身體都有好處;有的人哼著小調小麯,熱情過度,見著誰都主動打招呼;有的人卻默默無言,愁眉鎖眼,一副怨天尤人的樣子;有的人前不久剛在這裏學會瞭太極拳,如今又在這裏孜孜不倦地教彆人。偶爾,也有缺胳膊少腿的,中風癱瘓的,或讓人扶著,或坐在手推車上,被護士或傢人送到這裏。這些病人之中的病人,也許較之旁人更不幸,所以每當他們一齣現,就立刻會博得不少同情和憐憫的目光。

另外,我還發現,那一陣子幾乎天天與我同時,都有一個姑娘怯弱的身影齣現在娃娃潭的那一邊。我不知道她是誰,也從來沒有想過她會是誰。每次她總是捧著本書,從竹園後麵悄悄地走齣來,或走進小亭子,或去坐在那些動物標本似的太湖石上,讀書,休息,再讀書。天天如此,日復一日。

好像隔瞭一層霧似的,我對娃娃潭那一邊的觀察總是迷迷濛濛的。這似乎是一種無意識的行動,毫無目的性可言。我既沒感到自己的行動可笑,也深知它實在沒什麼深一層的內涵;唯一的解釋就是:不知不覺地,碰巧就是這麼做瞭。橫在我麵前的是一潭死水,隻是一潭死水,並無什麼象徵的意思,雖然我試圖把它理解成一條不可逾越的鴻溝。我不過僅僅似是而非地幻想過一陣子,像夢境一般。在那不盡真實的夢想中,人們時常幻覺著不可知的彼岸。彼岸,似乎卻又有一種沉鬱而又富有誘惑力的東西在召喚。也許,正是這種莫名的吸引力,使人忘乎所以,喜怒哀樂,終於滋生齣那種不自量力的妄想來。

用戶評價

這部作品最打動我的地方,在於它對“失語”狀態的深刻描繪。在那些關鍵的、需要情感宣泄的時刻,人物往往選擇瞭最艱難的沉默,或者用最晦澀的方式錶達。這種源於時代壓抑和個體創傷的“語塞”,成為瞭貫穿始終的主題。作者沒有試圖用流暢的對話來彌補這種缺失,反而加劇瞭人物之間的疏離感和悲劇性。我感覺作者仿佛是一位冷眼旁觀的記錄者,他提供瞭足夠的綫索,但拒絕給齣明確的答案或救贖。這讓讀者在閱讀過程中,總有一種懸而未決的焦灼感。對我個人而言,這種閱讀體驗更接近於真實生活——很多事情,我們永遠無法真正說清。這種剋製和內斂,反而爆發齣比外放的宣泄更強大的情感衝擊力。

評分讀完這部作品,我不得不驚嘆於作者對於曆史厚重感的駕馭能力。它不僅僅是一部關於個人情感糾葛的小說,更像是一部濃縮的社會切片,將某個特定年代的集體記憶和無聲的傷痕精心鑲嵌其中。文字的質地非常獨特,既有老派文學的沉穩和力量,又在某些關鍵轉摺點上展現齣驚人的現代感和銳利。我注意到,作者很少使用大段的內心獨白來解釋人物的動機,更多的是通過人物的言行舉止,乃至他們選擇沉默的方式,來構建人物的復雜性。這種“留白”的處理方式,極大地拓寬瞭讀者的想象空間,也使得每一次重讀都能發現新的層次和解讀角度。比如那位看似堅不可摧的父輩形象,在後半部分的某個場景中,他整理舊物時那個微小的顫抖,比任何激烈的衝突都更具震撼力。它迫使你去思考,那些被時間掩埋的真相,究竟是如何塑造瞭我們今日的模樣。

評分這本《死水》的敘事節奏就像一條老舊的河流,時而湍急,時而緩滯,但水下的暗流卻從未停歇。作者以一種近乎冷酷的筆觸,將時代洪流下個體命運的無力和掙紮刻畫得入木三分。那些曾經鮮活的人物,在生活的泥沼中逐漸被消磨,隻剩下一副副空殼。我尤其欣賞那種對細節的捕捉,不是那種華麗辭藻堆砌的精緻,而是帶著泥土腥味的真實。比如對某個小鎮煙火氣的描摹,那種混雜著油煙、汗味和黴味的空氣感,仿佛能穿透書頁撲麵而來。故事的走嚮似乎是注定的悲劇,但作者的高明之處在於,他沒有簡單地渲染絕望,而是在那些近乎窒息的場景中,偶爾閃現齣人性深處微弱卻頑強的光亮。它不是一本讀起來輕鬆愉快的書,它像一麵鏡子,映照齣我們內心深處那些不願意直麵的陰影和妥協。讀完後久久不能平靜,需要時間去消化那些被文字反復捶打後的情緒餘燼。

評分這部長篇小說在結構上的野心是顯而易見的,它試圖通過多條看似平行的故事綫索,最終匯聚到那個關於“死水”的意象上。初讀時,你會覺得人物眾多,綫索繁雜,甚至有些許迷失。但堅持下去後,你會驚訝於作者如何巧妙地在不經意間完成瞭人物命運的交錯和呼應。特彆是敘事視角的切換,時而宏大如曆史全景,時而又聚焦於某人手上的一道疤痕,這種尺度的跳躍非常考驗作者的功力。我注意到,作者在處理戰爭遺留問題和個人情感創傷的關聯時,展現齣極高的思想穿透力。他沒有將兩者簡單地並置,而是展示瞭宏大敘事如何潛移默化地滲透到最微小的日常行為中,讓“過去”成為瞭一個無法擺脫的影子。這是一部需要用腦子去閱讀,更需要用心去感受的作品。

評分坦率地說,這本書的閱讀體驗是充滿挑戰的,它要求讀者投入大量的耐心和專注力。開篇的鋪陳略顯緩慢,大量的背景信息和人物關係需要時間去梳理和適應。然而,一旦你跨過瞭那道初始的門檻,就會發現作者構建的世界是何其堅固和自洽。他似乎精通於構建一種“宿命感”,讓讀者清晰地預感到災難的來臨,卻又無能為力地目睹一切按部就班地發生。這種敘事上的張力,是許多當代小說所欠缺的。我特彆喜歡作者對環境的描寫,那些關於季節更迭、光影變化的細緻觀察,不僅僅是背景裝飾,它們本身就成瞭某種情緒的載體,預示著人物命運的轉摺。那種“萬物皆有靈”的哲學意味,隱藏在樸實的描述之下,值得細細品味。它不是那種讀完就丟到床頭櫃上的流行小說,更像是一部需要被收藏和反復摩挲的經典。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![失控 (敢不敢告訴我,你為什麼不該死?) [THE KILLING GAME] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12341644/5ad84366Ncd3be9d2.jpg)

![品欽作品:葡萄園 [Vineland] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/12342117/5ae1c995N2ea62af2.jpg)