具体描述

编辑推荐

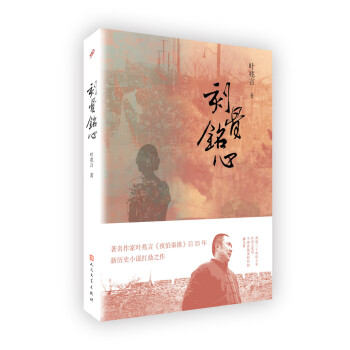

叶兆言长篇小说系列

2018年新版 叶兆言第一部长篇小说

以一个大学生的视角,讲述了发生在医院里的一些日常琐事,映照出人类真实的生存状态以及死亡的无奈,同时也讲述了青春期的迷惘与成长、一个人的精神生活及其所依存的世界

1983年春天,开始写长篇,当时也没稿纸,大白纸上,密密麻麻地写,然后有一堆文字,有了自己的第一部长篇《死水》。再然后,一直这么写下去,一直在写,写,只要有时间,便停不下来,像上了发条的老式座钟。写作时,时间不是时间,空间也不是空间,我喜欢这种状态,处在这样的状态中,感到很幸福。

——叶兆言

内容简介

《死水》是著名作家叶兆言所著长篇小说,完成于1983年,首次出版于1986年,是其创作生涯中第一部长篇小说。

小说叙述了大学生司徒因眼疾住院,遇到两个年龄相仿的女孩——其中一个是护士一个是病友,青春期的相遇,使思想和精神发生激烈碰撞。但“一个人的心灵,有时候恰像一潭死水,外来的东西,无法赋予它生命,只有依靠自己机体本身微弱的代谢作用,才可能从死中推出生来”。正是这段生活,使司徒的心灵获得了很大成长。

作为作者第一部长篇小说,其冷静克制的文风,关注现实的写实题材,已在书中初见雏形。阅读这部小说,能了解到叶兆言小说发展最初的轨迹,因为作者自述“正是借助写第一部长篇,大大地向前走了一步”。

作者简介

叶兆言

1957 年出生,南京人。1974 年高中毕业,进工厂当过四年钳工。1978 年考入南京大学中文系,1986 年获硕士学位。八十年代初期开始文学创作,主要作品有三卷本短篇小说编年及八卷本中篇小说系列,另有长篇小说《刻骨铭心》《一九三七年的爱情》《花煞》《别人的爱情》《没有玻璃的花房》《我们的心多么顽固》《苏珊的微笑》《很久以来》,散文集《流浪之夜》《旧影秦淮》《杂花生树》《陈旧人物》等。

目录

前 记?/ 1

第一章? / 6

第二章? / 24

第三章? / 37

第四章? / 63

第五章? / 95

第六章? / 116

第七章? / 135

第八章? / 155

第九章? / 181

第十章? / 210

第十一章? / 231

第十二章? / 260

后 记? / 271

精彩书摘

前 记

这座山就叫老山,地图上大约找不到。我曾问过许多人,如何取了这么个宝贝名字。谁也不曾给过满意的回答。一个双鬓花白的学者,慢条斯理地告诉我:老山,顾名而思其义,和人一样,总是年纪不小了。这个解释很有些滑头。和天地间万物一样,山也有年龄这是不言而喻的,可是究竟怎样才能和一个白发苍苍的老人相当呢?没人知道。

这座山不高,多树,尤多常青的杉树。这种杉树的间距很密,细细的,高高的,很妙,有一种说不出的味道。要是春天,在伐木后留下的树桩周围,在山坡的岩石缝隙里,在山洪暴发时冲过的鹅卵石堆上,可以看见成丛的杜鹃。这里的杜鹃有红紫黄三种。红的便是映山红,密密麻麻的一大片,远远地看过去,像一方方燃烧着的火。紫杜鹃有一种绅士和贵妇人的派头,温文尔雅,花瓣较之别的品种要大一号。黄的杜鹃据说有毒,可以入药,多生在背阴潮湿的坡道上。

我第一次登老山,正是盛夏,知了叫得令人心烦。仿佛每一棵树上,每一根树枝上都歇满了知了。一阵阵清风在杉树林里悠悠来去。在难得的知了声的间歇中,隐隐地可以听见淙淙作响的泉水声。沿山径向上,半山腰是一个缓和的斜坡,一道细长的、深不见底的大裂缝挡住去路。泉水的声音正是从这里传出去的。我曾连划着了好几根火柴,扔在大裂缝里,想看看这黑咕隆咚的世界,但所有的火柴都像一颗坠落的流星,只见一道暗红色的弧线,一闪,便什么都没有了。这道裂缝也不过两尺多宽,可我发现自己仍然没有跨过去的胆量。绕过去最容易,何况也未必弯多少路,只是如此这般,似乎太胆怯,丧失了男子汉应有的气概。进则冒险,退又有些不服气,人常常无缘无故地就走入自己为自己设下的尴尬境地。好在我轻而易举地又为自己找到了可下的台阶:其一,危险客观存在,可是我肯定能够跨过去,也就是说,是不想做,而不是不能做,所谓非不能也,是不为也;二呢,我对登上顶峰毫无兴趣,况且山间小径已经到此为止,说明前人也不过和我一样。于是我感到了充实,心安理得,索性歇了下来,坐在一块晒得发烫的岩石上,乐在其中地听着泉水声。烈日当头,风忽然间小了,我不由得一阵燥热,好像有人藏在什么地方,正把无数个小火把投掷过来,弄得我不得不怀疑自己是不是离太阳太近了;同时也奇怪自己为什么竟没有去寻找一块树荫。我随即离开了那块发烫的岩石,从原路开始下山。上山容易,下山也不难,当我再回到出发地点,终于又为自己没有征服老山的顶峰反悔开了。

老山脚下是个很深的水潭,有两三个篮球场那么大。水很清,水面平静,像一面镜子,常常天是什么颜色,它便是什么颜色。一般人总以为它和老山的那道泉水一定相通,其实它只是一潭死水。

当地人把这潭死水叫作“娃娃潭”。

娃娃潭东面,错落着十几户人家,白墙黑瓦,掩映在树林之间。只有一座古老的木房子孤零零地扔在一边。那房子是小碗口粗的圆木构筑的,缝隙都用黄泥嵌住了,只要用手轻轻一抠,就会有大块的泥块剥落下来。门边的柱子上,长年累月地挂着一串大蒜头,长长的一大串,差一点就要拖到地上。一位七老八十的看林人就住在这栋古老的木房子里。老人鹤发童颜,胡须是白的,眉毛是白的,就连耳朵里多长多长的汗毛,也是白的。

那一年夏天,我几乎就一直和老人住在一起。一天三餐,入境随俗,每顿先必生吃一瓣大蒜。老人不管有事没事,无论刮风下雨,天天都要上山转几圈,我便一个人坐在木房子里,凑着一盏昏黄的十五瓦灯泡,翻来覆去地读一本不知念过多少遍的教科书。一过下午四点,我总是把那本书朝一个固定的角落里扔过去,自信已经完成了人生的一天任务,随后匆匆地赶到娃娃潭边。每一次我大约都是准备去游泳的,有几回甚至游泳裤都换好了,可说不清到底是什么缘故,竟一次也没有游成。

我常常独自一个人,坐在小杉树林边,坐在满是杂草的小路上,有时就穿着游泳裤衩,抱着赤裸的臂膊,任凭蚊虫叮咬,默默地望着娃娃潭的那一边出神。我不知道对岸究竟有什么东西吸引了我。

娃娃潭的那一边,是一座颇具规模的医院。两道红砖高墙,从水潭的两侧伸出去,穿树林,翻山坡,最后渐渐合拢,整个医院便被包在里面。我坐在那里,偶尔点上一支香烟,可以轻松地看见医院的内部。首先是那十几块形状各异的太湖石,七零八落地撂在水边,让人很容易地就联想到一些动物——确切地说,是一些动物的标本,譬如山羊,譬如老虎。那块貌似老虎的太湖石旁边,是一个苏州园林中常见的那种玲珑剔透的亭子。亭子很小,很旧,不高,一抬手便可碰到顶边,朱红色的油漆早剥落得斑驳陆离,但也许正因为如此,才更添了古色古香的味道。紧挨着小亭子,是一块不足半亩地的紫竹园,常常可以看见成群成群的麻雀飞进去、飞出来。竹园的边缘,正好分出两条细鹅卵石铺成的小路。一条通向住院处的主楼——那是三幢各自独立而又相辅构成统一整体的五层高楼;一条通向高干病房、神经科病房和门诊部。其中高干病房就在竹园过去二三十米处。它是一栋三层的洋楼,有着高大的玻璃窗和宽敞的凉台,凉台沿上排满了大大小小的花盆,一年四季都盛开着鲜花。

天长日久,我终于发现,小亭子侧翼的小草坪上,是一个奇妙的报到处:每天总有些病人要到这里来转一转。他们似乎都有自己的位置、自己的事,往往互不干扰,同时却又组合成一个有机整体:有的人一路走,一路漫不经心地甩着手,深信任何运动对身体都有好处;有的人哼着小调小曲,热情过度,见着谁都主动打招呼;有的人却默默无言,愁眉锁眼,一副怨天尤人的样子;有的人前不久刚在这里学会了太极拳,如今又在这里孜孜不倦地教别人。偶尔,也有缺胳膊少腿的,中风瘫痪的,或让人扶着,或坐在手推车上,被护士或家人送到这里。这些病人之中的病人,也许较之旁人更不幸,所以每当他们一出现,就立刻会博得不少同情和怜悯的目光。

另外,我还发现,那一阵子几乎天天与我同时,都有一个姑娘怯弱的身影出现在娃娃潭的那一边。我不知道她是谁,也从来没有想过她会是谁。每次她总是捧着本书,从竹园后面悄悄地走出来,或走进小亭子,或去坐在那些动物标本似的太湖石上,读书,休息,再读书。天天如此,日复一日。

好像隔了一层雾似的,我对娃娃潭那一边的观察总是迷迷蒙蒙的。这似乎是一种无意识的行动,毫无目的性可言。我既没感到自己的行动可笑,也深知它实在没什么深一层的内涵;唯一的解释就是:不知不觉地,碰巧就是这么做了。横在我面前的是一潭死水,只是一潭死水,并无什么象征的意思,虽然我试图把它理解成一条不可逾越的鸿沟。我不过仅仅似是而非地幻想过一阵子,像梦境一般。在那不尽真实的梦想中,人们时常幻觉着不可知的彼岸。彼岸,似乎却又有一种沉郁而又富有诱惑力的东西在召唤。也许,正是这种莫名的吸引力,使人忘乎所以,喜怒哀乐,终于滋生出那种不自量力的妄想来。

用户评价

坦率地说,这本书的阅读体验是充满挑战的,它要求读者投入大量的耐心和专注力。开篇的铺陈略显缓慢,大量的背景信息和人物关系需要时间去梳理和适应。然而,一旦你跨过了那道初始的门槛,就会发现作者构建的世界是何其坚固和自洽。他似乎精通于构建一种“宿命感”,让读者清晰地预感到灾难的来临,却又无能为力地目睹一切按部就班地发生。这种叙事上的张力,是许多当代小说所欠缺的。我特别喜欢作者对环境的描写,那些关于季节更迭、光影变化的细致观察,不仅仅是背景装饰,它们本身就成了某种情绪的载体,预示着人物命运的转折。那种“万物皆有灵”的哲学意味,隐藏在朴实的描述之下,值得细细品味。它不是那种读完就丢到床头柜上的流行小说,更像是一部需要被收藏和反复摩挲的经典。

评分这部长篇小说在结构上的野心是显而易见的,它试图通过多条看似平行的故事线索,最终汇聚到那个关于“死水”的意象上。初读时,你会觉得人物众多,线索繁杂,甚至有些许迷失。但坚持下去后,你会惊讶于作者如何巧妙地在不经意间完成了人物命运的交错和呼应。特别是叙事视角的切换,时而宏大如历史全景,时而又聚焦于某人手上的一道疤痕,这种尺度的跳跃非常考验作者的功力。我注意到,作者在处理战争遗留问题和个人情感创伤的关联时,展现出极高的思想穿透力。他没有将两者简单地并置,而是展示了宏大叙事如何潜移默化地渗透到最微小的日常行为中,让“过去”成为了一个无法摆脱的影子。这是一部需要用脑子去阅读,更需要用心去感受的作品。

评分这部作品最打动我的地方,在于它对“失语”状态的深刻描绘。在那些关键的、需要情感宣泄的时刻,人物往往选择了最艰难的沉默,或者用最晦涩的方式表达。这种源于时代压抑和个体创伤的“语塞”,成为了贯穿始终的主题。作者没有试图用流畅的对话来弥补这种缺失,反而加剧了人物之间的疏离感和悲剧性。我感觉作者仿佛是一位冷眼旁观的记录者,他提供了足够的线索,但拒绝给出明确的答案或救赎。这让读者在阅读过程中,总有一种悬而未决的焦灼感。对我个人而言,这种阅读体验更接近于真实生活——很多事情,我们永远无法真正说清。这种克制和内敛,反而爆发出比外放的宣泄更强大的情感冲击力。

评分读完这部作品,我不得不惊叹于作者对于历史厚重感的驾驭能力。它不仅仅是一部关于个人情感纠葛的小说,更像是一部浓缩的社会切片,将某个特定年代的集体记忆和无声的伤痕精心镶嵌其中。文字的质地非常独特,既有老派文学的沉稳和力量,又在某些关键转折点上展现出惊人的现代感和锐利。我注意到,作者很少使用大段的内心独白来解释人物的动机,更多的是通过人物的言行举止,乃至他们选择沉默的方式,来构建人物的复杂性。这种“留白”的处理方式,极大地拓宽了读者的想象空间,也使得每一次重读都能发现新的层次和解读角度。比如那位看似坚不可摧的父辈形象,在后半部分的某个场景中,他整理旧物时那个微小的颤抖,比任何激烈的冲突都更具震撼力。它迫使你去思考,那些被时间掩埋的真相,究竟是如何塑造了我们今日的模样。

评分这本《死水》的叙事节奏就像一条老旧的河流,时而湍急,时而缓滞,但水下的暗流却从未停歇。作者以一种近乎冷酷的笔触,将时代洪流下个体命运的无力和挣扎刻画得入木三分。那些曾经鲜活的人物,在生活的泥沼中逐渐被消磨,只剩下一副副空壳。我尤其欣赏那种对细节的捕捉,不是那种华丽辞藻堆砌的精致,而是带着泥土腥味的真实。比如对某个小镇烟火气的描摹,那种混杂着油烟、汗味和霉味的空气感,仿佛能穿透书页扑面而来。故事的走向似乎是注定的悲剧,但作者的高明之处在于,他没有简单地渲染绝望,而是在那些近乎窒息的场景中,偶尔闪现出人性深处微弱却顽强的光亮。它不是一本读起来轻松愉快的书,它像一面镜子,映照出我们内心深处那些不愿意直面的阴影和妥协。读完后久久不能平静,需要时间去消化那些被文字反复捶打后的情绪余烬。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![失控 (敢不敢告诉我,你为什么不该死?) [THE KILLING GAME] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12341644/5ad84366Ncd3be9d2.jpg)

![品钦作品:葡萄园 [Vineland] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12342117/5ae1c995N2ea62af2.jpg)