具体描述

基本信息

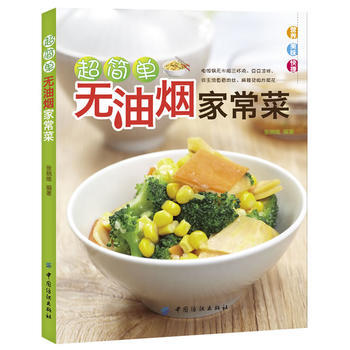

书名:超简单无油烟家常菜

定价:32.80元

作者:张晓维

出版社:中国纺织出版社

出版日期:2013-01-01

ISBN:9787506491877

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

常做饭的切身体会就是油烟大,厨房总是油乎乎的,打扫起来分外吃力,并且,多油的菜品会引发“高脂血症”等健康疾病,如何保持厨房干净清爽又吃的美味健康呢,本书为您一一解决这些难题,让您轻松解决油烟问题的同时还能为家人带来健康的菜品,吃出健康。

内容提要

常做饭的切身体会就是油烟大,厨房总是油乎乎的,打扫起来分外吃力,并且,多油的菜品会引发“高脂血症”等健康疾病,如何保持厨房干净清爽又吃的美味健康呢,《超简单无油烟家常菜》为您一一解决这些难题,让您轻松解决油烟问题的同时还能为家人带来健康的菜品,吃出健康。

目录

作者介绍

张晓维,生于八零年代,初入江湖于二十一世纪,爱吃,能吃,变着花样想着吃,并乐在其中······ 婚前,被爸妈嘲笑做菜难吃、不会做菜。婚后,当家方知柴米贵,开始摸索做菜的门路,慢慢学会,渐渐爱上。至今,一发而不可收拾,成了家庭御用厨师一名。

文摘

序言

用户评价

这本书的排版简直是灾难,装帧设计透露着一种廉价感,拿到手里就感觉不值这个价钱。内页的纸张质量粗糙得让人心疼,油墨印得深浅不一,有些菜谱的步骤图模糊不清,看得我一头雾水。尤其是那些所谓的“高清大图”,色差严重,食物的真实样貌和图片相去甚远,严重影响了烹饪时的参考价值。而且,这本书的字体选择非常不友好,主标题和正文的字号和字重缺乏变化,长时间阅读眼睛非常容易疲劳,感觉设计者完全没有考虑读者的阅读体验。排版上更是混乱,章节之间的过渡生硬,页眉页脚的设计也显得非常随意,完全没有专业图书应有的严谨性。如果这本书在视觉传达和制作工艺上能更用心一些,哪怕是简单的色彩搭配和图文布局优化,都会让整体感觉提升一个档次。现在看来,这更像是一本匆忙赶工的印刷品,而不是精心打磨的烹饪指南。我真的希望出版社能在后续印刷中重视一下这些基础的工艺问题,否则,再好的内容也可能因为糟糕的载体而被埋没。

评分我必须坦白,这本书的“家常菜”定位实在有些夸张了,里面收录的大部分菜式,在我看来,根本不能算得上是普通家庭日常会做的。很多食材的组合和烹饪手法都带着一种奇特的“异域风情”,虽然名字听起来很朴实,但仔细研究配料表,却发现需要去很多专门的亚洲超市才能买齐,这对于住在郊区或者不常去大型国际食品区的读者来说,实用性大打折扣。我本来期待的是快速、简单、用手边常见调料就能搞定的快手菜,结果却翻到了一堆需要提前浸泡、腌制,或者使用冷门香料的复杂步骤。更别提那些所谓的“快手”菜,每一步都写得非常简略,火候的掌控全靠经验,对于厨房新手来说,简直就是一本劝退指南。如果作者想做“创意融合菜”,不妨坦诚相告,而非用“家常”二字来误导那些真正想简化日常三餐的人群。这本书更像是给那些厨房经验丰富、乐于尝试新奇食材的美食博主准备的,而非真正面向广大的厨房初学者。

评分这本书的“教程”部分简直是形同虚设,薄弱得令人发指。它似乎完全假定读者已经掌握了所有的基础厨房技能。比如,它会直接跳到“将肉块煎至金黄”这种表述,但对于“如何分辨油温是否达到合适煎肉的温度”、“煎肉时如何避免粘锅”、“煎完后锅底的焦化物该如何处理”这类新手最关心的细节,只字不提。其他比如关于刀工的要求,也只是简单地写着“切片”或“切丁”,完全没有配图或者文字说明应该切到多薄、多大,导致我按照自己的习惯操作后,成品在火候上完全失衡。我真的需要那种“新手友好”的细致讲解,比如如何正确地打鸡蛋、如何给蔬菜焯水才能保持翠绿、基础的油盐酱醋的比例建议等等。这本书仿佛直接把人扔进了深水区,期望你自行摸索出所有潜规则,这对于想要通过阅读食谱来提升烹饪技能的读者来说,是一种极大的挫败感。它更像是一本给专业厨师看的“快速备忘录”,而不是一本教学手册。

评分这本书的“创新性”与其说是突破,不如说是对经典菜肴的过度简化和解构,导致味道流于平庸。很多经典家常菜的精髓在于那微妙的平衡和几味被时间验证过的调料配比,但这本书为了追求所谓的“简单”,往往直接删减了那些看似不重要的步骤或配料,结果做出来的成品,味道平淡如水,完全没有“灵魂”。比如一道本应酸辣鲜香的鱼香肉丝,因为少了关键的一味配料(我这里不提具体是哪一味,以免泄露内容),吃起来就像是裹了甜面酱的肉丝,失去了鱼香的层次感。再比如,一些需要小火慢炖才能释放风味的菜肴,被生硬地要求用大火快速完成,牺牲了口感的醇厚度。这本书似乎把“简单”等同于“偷工减料”,而非“高效精炼”。对于那些追求食物本真味道的食客来说,这本书提供的只是一个徒有其表的菜式骨架,缺乏饱满的味觉体验,让人感觉像是吃了一顿没有感情的“模拟食物”。

评分从内容结构的完整性来看,这本书存在着明显的逻辑断层和知识体系的缺失。它似乎将许多食谱随意堆砌在一起,缺乏一个清晰的主线或进阶路径。比如,基础的淀粉勾芡、高汤的制作、不同肉类(禽类、畜类、海鲜)的处理方法这些贯穿所有中式家常菜的核心技术点,完全没有被单独拎出来进行系统性的讲解。读者只能在具体的菜谱中零散地、被动地接触到这些概念,但无法形成一个系统的认知框架。如果一个食谱中出现了两次“回锅”,作者应该在第一次出现时就解释清楚什么是“回锅”的准确操作,而不是指望读者通过对比两个不同的菜谱来推断出一致的含义。这种零散化的知识点传递方式,让学习过程充满了碎片感和不确定性,极大地削弱了其作为一本烹饪“教材”的功能。真正好的食谱书,应该先建立理论基础,再进行实践应用,这本书显然没有遵循这个有效的学习路径。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![从你的全世界路过 [I belonged to you] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11338771/5975c664N1ceed522.jpg)

![从你的全世界路过(精装升级版) 入选2014中国好书 [I Belonged to you] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11456830/rBEhVFNl5v0IAAAAAAflRDawE-sAAMz6wH9X-4AB-Vc498.jpg)