具体描述

基本信息

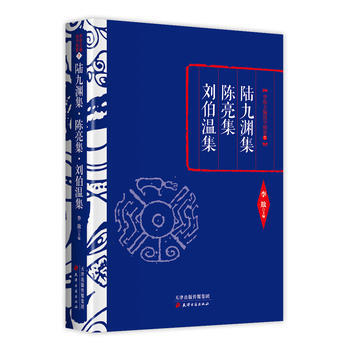

书名:李敖精编:陆九渊集 陈亮集 刘伯温集

定价:69.00元

作者:李敖

出版社:天津古籍出版社

出版日期:2017-01-01

ISBN:9787552804355

字数:

页码:

版次:1

装帧:精装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

了解中国文化精华,从阅读这套书开始!200部国学经典名著,30卷囊括!李敖耗时多年亲自点评批注!人生必读经典,书架必藏良品!“李敖主编国学精要”系列丛书由自称“五十年来,五百年内中国白话文写得好”的国学大师李敖主编,全书共30卷,遴选了中国历史上流传下来的200部古籍经典名著,从先秦至晚清,哲学、宗教、历史、文学、科学、艺术……几乎囊括了国学的精华。有了这部巨著,你可以上下古今,把千年精华尽收眼底;你可以纵横左右,把多样遗产罗列手边;你可以从古典中寻新义,从旧籍里找时潮;从深入浅出的文字里,了解古代的中国和现代的中国。

内容提要

目录

陆九渊集

导读 / 002

杂说 / 003

语录 / 004

卷一 / 011

与邵叔谊 / 011

与曾宅之 / 013

与胡季随 / 017

与赵监 / 019

与邓文范 / 020

与侄孙浚 / 021

与李省干 / 023

卷二 / 026

与王顺伯 / 026

与朱元晦 / 031

与吴显仲 / 040

卷三 / 042

与童伯虞 / 042

与刘深父 / 043

与张辅之 / 044

与曹挺之 / 047

与曹立之 / 048

与黄日新 / 051

与黄元吉 / 052

与乔德占 / 053

与诸葛受之 / 053

卷四 / 054

与李德远 / 054

得解见提举 / 055

得解见权郡 / 055

得解见通判 / 056

与诸葛诚之 / 057

与王德修 / 060

与刘淳叟 / 061

与赵宰 / 063

与胡达材 / 064

与潘文叔 / 065

与彭世昌 / 065

与曾敬之 / 066

与符舜功 / 066

与符复仲 / 067

与周廉夫 / 068

卷五 / 069

与吕伯恭 / 069

与吕子约 / 070

与戴少望 / 071

与舒西美 / 071

与高应朝 / 072

与杨敬仲 / 073

与项平甫 / 074

与舒元宾 / 074

与徐子宜 / 075

与赵子直 / 077

与辛幼安 / 078

卷六 / 082

与傅全美 / 082

与傅子渊 / 084

与傅圣谟 / 085

与包详道 / 088

与包显道 / 092

与包敏道 / 093

与吴伯颙 / 095

与吴仲诗 / 095

与吴叔有 / 096

卷七 / 097

与勾熙载 / 097

与彭子寿 / 098

与邵中孚 / 098

与颜子坚 / 099

与张季忠 / 100

与胥必先 / 100

与朱元晦 / 101

与吴仲良 / 102

与詹子南 / 103

与陈倅 / 104

与包显道 / 106

与周元忠 / 109

与苏宰 / 109

与程帅 / 110

卷八 / 111

与张春卿 / 111

与宋漕 / 112

与陈教授 / 114

与赵推 / 116

与苏宰 / 118

卷九 / 123

与王谦仲 / 123

与钱伯同 / 126

与杨守 / 127

与黄监 / 130

与林叔虎 / 130

与陈君举 / 132

卷十 / 134

与李成之 / 134

与应仲寔 / 135

与张季海 / 136

与张元鼎 / 137

与黄康年 / 137

与胡无相 / 138

与朱益叔 / 138

与路彦彬 / 139

与涂任伯 / 139

与董元锡 / 140

与倪济甫 / 141

与黄彦文 / 141

与刘志甫 / 141

与邵叔谊 / 142

与江德功 / 143

与曾宅之 / 143

与周元忠 / 144

与詹子南 / 145

与吴显仲 / 146

卷十一 / 147

与朱济道 / 147

与吴子嗣 / 149

与傅季鲁 / 152

与陈宰 / 152

与李宰 / 153

与赵景昭 / 156

与王顺伯 / 156

与尤延之 / 159

与丰宅之 / 160

卷十二 / 161

与赵然道 / 161

与赵咏道 / 164

与陈正己 / 166

与张诚子 / 168

与张辅之 / 168

与饶寿翁 / 169

与倪九成 / 171

与张季悦 / 172

与刘伯协 / 173

与黄循中 / 174

卷十三 / 176

与郭邦逸 / 176

与郭邦瑞 / 177

与李信中 / 178

与潘文叔 / 178

与朱子渊 / 179

与薛象先 / 181

与罗春伯 / 182

与郑溥之 / 183

与冯传之 / 184

与朱元晦 / 185

卷十四 / 187

与包详道 / 187

与包敏道 / 187

与严泰伯 / 188

与傅子渊 / 189

与罗章夫 / 190

与廖幼卿 / 190

与傅齐贤 / 191

与胥必先 / 191

与蔡公辩 / 192

与张德清 / 193

与高应朝 / 193

与侄孙浚 / 194

卷十五 / 198

与陶赞仲 / 198

与孙季和 / 201

与唐司法 / 202

与傅克明 / 202

与章茂献 / 203

与罗春伯 / 203

与薛象先 / 204

与朱子渊 / 206

与刘漕 / 206

与吴斗南 / 207

卷十六 / 208

与章德茂 / 208

与张元善 / 213

卷十七 / 217

与张监 / 217

与丰叔贾 / 220

与邓文范 / 221

与致政兄 / 222

与张伯信 / 223

与似清 / 223

与沈宰 / 224

陈亮集

导读 / 226

上孝宗皇帝书 / 227

问答 / 241

勉强行道大有功论 / 248

送王仲德序 / 252

送吴允成运干序 / 254

与应仲实 / 256

甲辰答朱元晦书 / 260

酌古论一 / 268

酌古论序 / 268

光武 / 269

先主 / 271

曹公 / 273

孙权 / 275

酌古论二 / 278

苻坚 / 278

韩信 / 280

薛公 / 282

邓禹 / 285

马援 / 286

酌古论三 / 288

诸葛孔明上 / 288

诸葛孔明下 / 290

吕蒙 / 291

邓艾 / 293

羊祜 / 295

酌古论四 / 297

崔浩 / 297

李靖 / 298

封常清 / 300

马燧 / 302

李愬 / 304

桑维翰 / 306

策 / 308

廷对 / 308

国子 / 314

传注 / 316

江河淮汴 / 318

量度权衡 / 319

铨选资格 / 320

四弊 / 322

变文法 / 323

制举 / 325

子房贾生孔明魏征何以学异端 / 327

萧曹丙魏房杜姚宋何以独名于汉唐 / 328

水心集

导读 / 332

始论一 / 333

治势 / 337

财计上 / 340

纪纲一 / 343

纪纲二 / 346

进卷总义 / 350

进卷中庸 / 353

习学记言 / 356

序 / 359

送刘茂实序 / 359

石庵藏书目序 / 360

东溪先生集序 / 361

沈子寿文集序 / 362

阴义序 / 363

粹裘集序 / 363

龙川集序 / 364

纪年备遗序 / 365

丁少詹文集序 / 366

岩集序 / 366

平阳会书序 / 367

黄子耕文集序 / 368

周会卿诗序 / 368

观潮阁诗序 / 369

谢景思集序 / 369

覆瓿集序 / 370

徐斯远文集序 / 370

松庐集序 / 371

黄文叔诗说序 / 372

归愚翁文集序 / 373

送戴许蔡仍王汶序 / 374

送林子柄序 / 374

周南仲文集后序 / 375

黄文叔周礼序 / 376

王木叔诗序 / 377

徐德操春秋解序 / 377

法明寺教藏序 / 378

宗记序 / 379

胡尚书奏议序 / 380

观文殿学士知枢密院事陈公文集序 / 381

罗袁州文集序 / 382

送卢日新序 / 383

播芳集序 / 383

与平阳林升卿谋葬父序 / 384

书 / 385

与赵丞相书 / 385

上西府书 / 386

寄王正言书 / 390

与黄岩林元秀书 / 392

与吕丈书 / 393

戴少望书 / 393

答少詹书 / 395

代人上书 / 396

答刘子至书 / 398

答吴明辅书 / 399

上执政荐士书 / 400

奏荐滕贤良 / 401

启 / 402

贺叶丞相 / 402

贺龚参政 / 403

谢宰执 / 404

上赵运使 / 405

上芮提刑 / 405

上张安抚 / 406

上韩提刑 / 407

上陈提举 / 407

上李签院启 / 408

与交代启 / 408

刘伯温集

导读 / 412

郁离子千里马 / 413

郁离子瞽瞆 / 415

郁离子天地之盗 / 417

郁离子虞孚 / 419

郁离子天道 / 420

郁离子神仙 / 423

天说上 / 425

天说下 / 428

雷说上 / 431

雷说下 / 433

医说赠马复初 / 434

序 / 436

送高生序 / 436

双清诗序 / 437

郭子明诗集序 / 437

送别灯和尚还乡序 / 438

赠奕棋相子先序 / 439

海宁州贾希贤义塾诗序 / 440

沙班子中兴义塾诗序 / 440

送月忽难明德江浙府总管谢病去官序 / 441

章秀才观海集序 / 442

送海宁张知州满任去官序 / 443

槐阴读书图序 / 443

送海宁尹知州之官序 / 444

送柯上人远游诗序 / 445

竹川上人集韵序 / 446

全婴堂序 / 447

郑士亨东游集序 / 447

照玄上人诗集序 / 448

送熊文彦归江西序 / 449

悦茂堂诗序 / 450

送张山长序 / 451

牡丹会诗序 / 452

送道士张玄中归桐柏观诗序 / 453

赠医学录江仲谦序 / 454

赠徐仲远序 / 455

王原章诗集序 / 456

送余希贤归江东序 / 457

送章三益之龙泉序 / 458

赠陈伯光诗序 / 459

季山甫文集序 / 460

项伯高诗序 / 460

吕周臣诗集序 / 461

送宋仲珩还金华序 / 462

送黄叔旸归金华觐省序 / 463

苏平仲文集序 / 464

送谢教授序 / 466

送钱士能之建昌知州序 / 467

送顺师住持瑞岩寺序 / 467

喜雨诗序 / 468

唱和集序 / 468

灵棋经解序 / 469

宋景濂学士文集序 / 470

记 / 472

季氏湖山义塾记 / 472

尚友斋记 / 473

友梅轩记 / 474

海宁应氏墓庵记 / 475

杭州实庵和尚福严寺记 / 475

饮泉亭记 / 476

游云门记 / 478

出越城至平水记 / 479

活水源记 / 480

自灵峰适深居过普济寺清远楼记 / 480

发普济过明觉寺至深居记 / 481

深居精舍记 / 482

松风阁记 / 483

松风阁记 / 484

横碧楼记 / 484

孝友堂记 / 485

白云山舍记 / 486

怡怡山堂记 / 487

棣萼轩记 / 488

鱼乐轩记 / 489

养志斋记 / 490

裕轩记 / 491

尚节亭记 / 492

前江淮都转运盐使宋公政绩记 / 493

寿萱堂记 / 496

诸暨州重修州学记 / 497

绍兴崇福寺记 / 499

贾性之市隐斋记 / 500

浙东处州分府元帅石末公德政记 / 501

浙东肃政廉访司处州分司题名记 / 502

苦斋记 / 503

清斋记 / 504

少微山眉岩神仙宅记 / 505

大勇斋记 / 507

杭州富阳县重修文庙学宫记 / 508

杭州路重修府治记 / 510

独冷先生传 / 511

作者介绍

李敖(1935.4.25—)

字敖之,祖籍吉林省扶余县人,台湾作家、中国近代史学者、文化学者、历史学家、作家、时事批评家。台湾无党派人士,曾任台湾“立法委员”(又称民意代表)。其人意志如铁、斗志昂扬,活力无限,“以玩世来醒世,用骂世而救世”。因其文笔犀利,批判色彩浓厚,嬉笑怒骂皆成文章,故自诩为“中国白话文之一的人”,亦被西方传媒追捧为“中国近代杰出的批评家”。著有《北京法源寺》《李敖有话说》《红色11》《上山·上山·爱》等100多本著作。

文摘

序言

用户评价

这本书的文字本身无疑是极其精炼且充满力量感的,尤其是那些引述和注释部分,看得出编者在考据上是下了苦功的。我花了一个下午的时间,仔细比对了其中几处关于宋明理学核心概念的阐述,发现其对原文的忠实度是毋庸置疑的。然而,作为一位对传统文化抱有浓厚兴趣的普通读者,我不得不承认,阅读起来的门槛确实高得有些惊人。那些晦涩的术语和频繁跳跃的时空背景,对于没有深厚古典文学功底的人来说,简直就是一场智力上的马拉松。我常常需要频繁地停下来,查阅网络或者其他工具书来确认某个典故的来龙去脉,这极大地打断了阅读的沉浸感。坦白讲,如果这本书的定位是面向专业研究者,那它无疑是合格的;但如果它想吸引更广泛的文化爱好者群体,那么在导读和背景介绍上,应该提供更具亲和力和引导性的铺垫,比如增加一些现代白话的解读摘要,或者用更直观的图表来辅助理解那些复杂的思想流变,否则,这些宝贵的思想精华,很可能因为阅读障碍而被埋藏在了厚厚的古文中,难以被大众真正领会和欣赏。

评分我对这本书的装帧质量总体是满意的,特别是其精装的厚度,让人感觉到分量十足,物有所值。然而,纸张的选择似乎在保护古籍的初衷和日常阅读的需求之间出现了微妙的失衡。我发现,在光线不佳的环境下阅读时,纸张的反光率偏高,即便是采用了看似哑光的处理,长时间盯着密集的文字,眼睛仍然容易感到干涩和疲劳。这对于我这种习惯在晚上伴着台灯阅读的人来说,是个不小的困扰。另外,我注意到书脊在几次翻开到接近中间页码的位置时,能听到轻微的“吱呀”声,虽然尚未出现散页的情况,但这让我对它的长期耐用性产生了一丝隐忧。毕竟,承载着如此重要的文化典籍,读者自然希望它能经受住岁月的考验,成为可以代代相传的珍藏品。希望未来的再版中,能在保证美观的前提下,对纸张的抗疲劳性和装订工艺进行更人性化的优化,让阅读本身也成为一种纯粹的享受,而非对视力的挑战。

评分我购买这本书的初衷,很大程度上是基于对其所收录的几位历史人物的思想交锋与异同的探究欲望。我希望能在这本“精编”中,看到一种超越简单文本罗列的、富有洞察力的比较分析。遗憾的是,阅读下来,我感觉这更像是一个高效的“索引”而非“精编”。虽然各种文集都被收入囊中,但缺乏令人眼前一亮的对比研究章节。例如,对于陆九渊心学中的“心即理”与陈亮对程朱理学的批判性继承,书中只是将他们的各自论述并列呈现,而没有提炼出一个清晰的、带有批判性的框架来引导读者进行深度比较。我期望看到的是一种“对话式”的编排,而不是“堆砌式”的展示。如果能增加一篇由编者撰写的、高度凝练的导读性章节,专门聚焦于这几位大家思想体系的互相影响与分野,这本书的价值将得到几何级的提升,不再仅仅是资料的集合,而会升华为一本具有独立思想性的学术参考工具书。

评分从纯粹的购买体验角度来说,这本书的物流和包装无可挑剔,拿到手时箱子完好无损,塑封也极其紧密,这充分体现了出版社对图书价值的重视。然而,当我真正开始沉浸其中时,我发现书中对于特定历史背景和人物关系的注释,显得有些保守和不足。比如,在解读涉及权力斗争或政治立场的段落时,简单的脚注往往无法完全解释当时错综复杂的朝堂局势,读者很容易在阅读中迷失在历史事件的细节之中。我个人更偏爱那种带有丰富历史“地图”和“年谱”的辅助材料。如果能在每部分内容的开篇,提供一个简明的历史背景摘要,或者在关键人名出现时,能有一个简要的身份说明,哪怕是插入在页脚,都会极大地便利像我这样需要不断在不同历史时间点之间切换的读者。这本书的内涵深度毋庸置疑,但其“外壳”——即辅助阅读的辅助工具——的构建,似乎还未完全达到其文本质量应有的高度,使得阅读过程中的信息检索成本略高。

评分这本书的装帧设计真是太有品味了,那种沉稳又不失古典韵味的墨绿色,配上烫金的书名,拿在手里就感觉自己仿佛穿越回了古代的文人雅士的书房。我尤其喜欢封面那种略带粗粝感的纸张,触感非常扎实,让人对内部的内容充满了期待。不过,说实话,我本来是冲着对古代哲学和政治思想的深度探讨去的,期望能看到一些对历史人物思想的独到解读。拿到手后,虽然整体排版清晰,字号也适中,阅读体验尚可,但初翻时,感觉内容组织上似乎略显松散,不同篇章之间的过渡衔接不够自然流畅,像是将几部独立的文集强行整合在一起,缺乏一个贯穿始终的、强有力的编辑思路来引导读者。对于像我这样追求结构化知识体系的读者来说,这点小小的遗憾让人在深入阅读前,需要自己做更多的心智上的梳理工作,才能将这些散落的“珍珠”串联成有价值的“项链”。希望后续阅读能逐渐感受到其内在的逻辑联系,否则,这本书的价值可能更多地停留在资料汇编的层面,而非深度研究的成果。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![万卷楼国学经典(升级版):豪放词 [北宋] 苏轼 等 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/30002923536/5b3debfcN3598f123.jpg)