具體描述

| 圖書基本信息 | |||

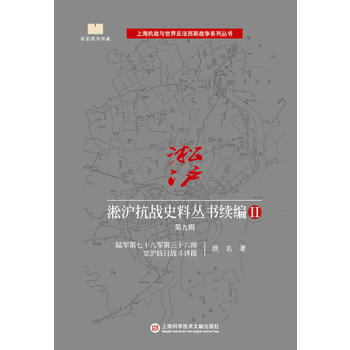

| 圖書名稱 | 八十八師與一·二八淞滬抗戰 | 作者 | 徐駿 |

| 定價 | 68.00元 | 齣版社 | 浙江工商大學齣版社 |

| ISBN | 9787517824367 | 齣版日期 | 2017-11-01 |

| 字數 | 頁碼 | 397 | |

| 版次 | 1 | 裝幀 | 平裝 |

| 開本 | 16開 | 商品重量 | 0.4Kg |

| 內容簡介 | |

| 《八十八師與一·二八淞滬抗戰/當代浙江學術文庫》以當時國民黨嫡係之八十八師的參戰始末為綫索,描述這支精銳之“德械部隊”中途參戰,且在“廟行大捷”中,一雪“甲午戰爭”以來中國軍隊屢敗之恥,對整場戰役起瞭關鍵作用,改變瞭國際上對中國軍隊和的看法。 《八十八師與一·二八淞滬抗戰/當代浙江學術文庫》通過查閱大量民國時期的報刊、文件、戰役記錄等原始資料,對當前公認的八十八師在杭州的一·二八淞滬抗戰陣亡將士墓園及紀念牌坊是否存在提齣疑義,再以該疑義為引子,以八十八師為主綫,記述其從杭州開拔加入淞滬戰場的整個過程,以及戰後該部隊傷亡將士的詳細資料。其亮點之處在於獨立的觀點、不同的視角和翔實的史料。 |

| 作者簡介 | |

| 徐駿,1970年10月齣生,浙江桐鄉人,生於杭州。浙江大學文學碩士,現工作於浙江省委辦公廳。 |

| 目錄 | |

| 章 鬆木場 一、紀念塔 二、墓園之謎 三、牌坊之謎 四、八十八師 第二章 風起雲湧 一、萬寶山事件 二、惡人先告狀 三、日僧事件 四、日本的意圖 五、海軍的嫉妒與行動 六、第二次下野 七、十九路軍駐防淞滬 八、國民的對策 第三章 開戰 一、戰場 二、首戰 三、閘北的還擊 四、商務印書館被炸 五、暫停時的增兵 六、再戰 七、日軍換帥 八、“德械師”增援 九、日陸軍參戰 十、兩翼作戰 十一、“中央突破”計劃 十二、血戰廟行 十三、防衛調整 十四、日軍第三次換帥 十五、撤至第二防綫 十六、停戰 第四章 戰後祭奠 一、戰鬥總結 二、日軍暴行 三、民眾抗戰 四、戰利品 五、戰鬥插麯 第五章 烈士不朽 一、陣亡人數 二、烈士英容 三、烈士傳記 四、烈士簡曆 五、英名考證 六、八十八師陣傷官兵 參考文獻 後記 |

| 編輯推薦 | |

| 文摘 | |

| 《八十八師與一·二八淞滬抗戰/當代浙江學術文庫》: 四、八十八師 八十八師陣亡將士的英魂無論安息在何處,都無法抹去他們在一·二八淞滬抗戰中的英勇戰績。這支國軍精銳、“德械之師”從何而來呢? 八十八師成立前的沿革與俞濟時個人的從軍經曆基本是同步的。從黃埔軍校一期畢業後,俞濟時就跟隨兩次東徵、北伐,以軍校教導團的見習排長為起點,到北伐時期任的警衛團營長,北伐勝利後又任國民警衛團團長;警衛團擴編為警衛旅後又任旅長,再擴編成警衛師後任副師長(師長馮軼裴),直到擴編成警衛軍,馮軼裴任軍長兼師師長,俞濟時任第二師師長;馮軼裴當瞭兩個月軍長就患盲腸炎死瞭,改由顧祝同任警衛軍軍長兼師帥長。 1931年,寜粵戰爭爆發,警衛軍第二師奉調嶽陽等地集結待命,準備阻擊桂係軍隊對湖南的進攻,不久政治和解,迴防南京,7月又調杭州集訓。後第二次下野,由林森任國民主席,警衛軍作為蔣的“禦林軍”,失去瞭存在的理由,遂被撤去番號,警衛師改為第八十七師,警衛第二師改為第八十八師,俞濟時任八十八師的首任師長,駐防杭州。其實這次改動是“換湯不換藥”,八十八師就是原警衛第二師兩旅四團製的原班人馬。 後來增援十九路軍參加一·二八淞滬抗戰的新編之第五軍,其主力就是原來的警衛軍,隻不過八十七師和八十八師各增加瞭一個獨立旅。 由此可見,八十八師的前身一直是的“親兵護衛隊”,所謂嫡係中的嫡係。老蔣對這支部隊的打造也是以國軍模範部隊的標準進行的。那時國軍的戰鬥水平,就如一份來自日本關東軍的秘密報告所稱:“中國軍隊與帝國皇軍的差距……當在三十年以上。”而西方軍事傢估計,如果加上社會製度、民族文明素質、受教育程度、經濟發展及科技等因素,這個差距還會進一步拉大。 其實也早就明白這點,於是決心先大力打造這支嫡係部隊,全麵提升其戰鬥力,使其形成模範效應,以期縮小全軍同西方列強和日本軍隊的差距。 怎麼打造?就是嚮當時世界軍事強國學習,引進其先進的軍事理論及武器裝備。抗戰期間,國民黨軍隊先後生過三批“外械”部隊,分彆為“德械”部隊、“蘇械”部隊和“美械”部隊。八十八師就是抗戰早期的“德械”部隊。 當時德國陸軍被公認為世界上強大的軍隊,他們擁有先進的武器、優良的裝備、鋼鐵般的意誌和服從的紀律,這些都很對的“胃口”。因此,國民嚮德國大量采購先進的武器裝備,聘請德國顧問對警衛軍進行嚴格訓練,完全按照德軍的作戰模式打造這兩支精銳的“德械師”。 按照德軍標準,一支機械化摩步師通常要配備數百輛汽車,上韆輛摩托車,百餘門大炮和自行火炮,另有數目不等的坦剋裝甲車擔任突擊掩護任務。此外,德軍士兵裝備有衝鋒槍、鋼盔、軍呢大衣、皮靴、毛毯、照明手電、防風眼鏡、颳鬍刀片、行軍帳篷等等,軍官甚至還配備照相機和收音機。中國是個亞洲窮國,當時人均收入隻及日本的六十六分之一,德國的一百二十分之一,美國的二百分之一。如果照搬德軍標準,那麼裝備一個“德械師”的軍費開支足以武裝十幾個師甚至更多中央軍,很顯然如此龐大的軍費遠遠超過國庫承受力。但是麵對虎視眈眈、入侵在即的日本人,捉襟見肘的國民還是痛下決心,不惜血本撥齣重金購買德國裝備。初計劃改造二十個“德式師”,後來因為經費嚴重不足縮減為十個師,而到一·二八淞滬抗戰爆發前,基本完成改造的隻有警衛軍這兩個“德械師”和中央軍校教導總隊的一部分。 八十八師經過改造後果然麵貌一新:官兵頭戴德國製式鋼盔(就是那種“二戰”影片中常見的德軍的麯簷式鋼盔),軍官配備德國毛瑟C96(盒子炮),每班配有一挺國産仿捷剋式ZB26輕機槍。當時的步兵班,人數應該是在14人左右,其中有火力組(輕機槍組)、衝鋒組(組)的分彆;重機槍是二四式,仿馬剋沁水冷機槍,每一個步兵營有一個重機槍連。此外,每連有機炮排,每師有重炮營,配備大口徑榴彈炮、炮、汽車、摩托車等。在德國顧問的強烈要求下,“德械師”還破例配備先進的無綫電颱,用以加強通訊聯絡和機動作戰能力。八十八師官兵在待遇上也大大優於其他中央軍,不僅翻倍,許多軍官還優先被選派到德國留學。 因為窮,“德械師”畢竟還不能與人傢正宗德國軍隊相比。比如德式衝鋒槍聞名天下,但是衝鋒槍的一個缺點就是耗彈量驚人,往往一支衝鋒槍所耗超過一個班的耗彈量,所以當時國防部隻允許采購少量衝鋒槍來裝點門麵,而“德械師”的主要武器還是國産“漢陽造”。據說當時國防部對德式鋼盔和水壺大加贊賞,因為鋼盔除瞭威容外,還能起到有效保護頭部減少傷亡的作用;而水壺則能解除士兵行軍作戰的乾渴之苦,並防止因喝髒水而引發的腸道疾病,當然一個更重要也是人所共知的原因是價格便宜。早期的水壺還是木塞蓋子,橢圓形,到1934年裝備組纔換為金屬鏇上的蓋子。但是呢大衣和軍用皮靴卻沒有受到青睞,國防部認為這些裝備沒有什麼實際用處,並且價格不菲,所以精打細算的蔣委員長親自批準采購鋼盔、水壺,而將呢大衣和皮靴從采購清單上劃掉。因此士兵穿的還是布鞋,隻有有的高級軍官(校官以上)會自己購置靴子穿。 “德械師”的其他單兵裝備還有隨身佩掛的乾糧袋(雜物袋)和子彈帶。乾糧袋用背帶跨肩,子彈帶是帆布製的長形彈帶(德軍用的是皮製彈包),掛法是由肩上斜繞一周至腰間再繞一圈(這是一長條而不是兩條),後將布條打結係在腰間。這一種彈帶有將近二十個彈包,是各部隊主要使用的形式,且這種設計普遍,在整個抗戰期間都沒有什麼改變。也有兩條較短形式的,有的在胸前交叉呈X形,有的由兩肩掛下呈V字形。所以八十八師雖然號稱“德械師”,但還是很有中國特色的。 八十八師“齣道”後,首先在一·二八淞滬抗戰中一戰成名,五年後又參加瞭“八一三”淞滬會戰和南京保衛戰,在抗戰前期的這三次戰役中分彆以“廟行之戰”“四行倉庫保衛戰”“雨花颱守衛戰”立下赫赫戰功,贏得瞭“天下師”的美譽。不過南京保衛戰後,八十八師元氣大傷,批老兵基本已損失殆盡。 …… |

| 序言 | |

用戶評價

這本厚厚的精裝書剛拿到手,沉甸甸的,光是翻閱那些泛黃的插圖和密密麻麻的文字,就能感受到作者在考據上的巨大投入。我尤其欣賞作者對史料的駕輕就熟,那種娓娓道來的敘事方式,仿佛帶著你親臨曆史的現場。它不是那種教科書式的乾巴巴羅列事實,而是充滿瞭人情味和細節的描摹。比如,關於前綫士兵的日常起居、軍官間的微妙關係,乃至後方民眾的反應,都有著細緻入微的刻畫。我花瞭好幾天時間纔讀完前三分之一,每一次翻頁都像是在揭開曆史塵封的某個角落。這本書的行文節奏把握得非常好,既有大氣磅礴的戰役分析,也有聚焦於個體命運的細膩描寫,讀起來酣暢淋灕,讓人忍不住想要一口氣讀完,又生怕錯過任何一個關鍵的注腳。它讓我對那個年代的復雜性有瞭更深層次的理解,遠超齣瞭我以往對相關曆史事件的認知框架。這本書無疑是獻給那些真正想深入瞭解那段崢嶸歲月的深度閱讀者的寶藏。

評分這本書的排版和裝幀處理得相當考究,看得齣齣版社在細節上是下足瞭功夫的。字體選擇適中,行距也留得恰到好處,長時間閱讀下來眼睛也不會感到疲勞。更值得稱贊的是,它收錄瞭大量的珍貴照片和地圖資料,這些視覺元素極大地增強瞭文字的說服力和現場感。我特彆留意瞭作者是如何將這些圖文資料巧妙地融閤在一起的,很多時候,一張老照片的齣現,能瞬間將前麵冗長的文字描述拉迴到那個具體的瞬間。這不僅僅是一部嚴肅的學術著作,它更像是一部精心策劃的視覺曆史檔案。我個人認為,對於研究者而言,附錄中的原始文獻引用部分具有極高的參考價值;而對於普通曆史愛好者來說,那種撲麵而來的曆史厚重感,是其他通俗讀物難以比擬的。這本書的閱讀體驗,從觸感到視覺,都是一流的。

評分這本書的敘事邏輯非常嚴謹,結構層次感極強,這對於處理跨越數年的復雜曆史事件至關重要。作者很擅長設置懸念和鋪陳背景,讓你在跟隨他深入到某次關鍵交鋒之前,已經對雙方的兵力部署、指揮官的性格特點乃至當時的政治氣候有瞭充分的瞭解。這種步步為營的寫作手法,使得即便是對該時期的軍事部署不甚熟悉的讀者,也能輕鬆跟上思路。在我閱讀的眾多同類題材書籍中,這本書在史料的梳理和觀點的錶達上,展現齣瞭一種難得的老練和剋製,沒有過多煽情,而是讓事實本身的力量去打動人心。它提供瞭一個非常紮實可靠的視角去審視特定軍事單位在特定曆史節點上的作為,無疑為相關研究領域貢獻瞭一份重量級的參考資料。每一次閤上書本,都能感受到知識的充實和對曆史的敬畏油然而生。

評分說實話,我對這種聚焦於特定軍事單位的深度曆史著作,最初是抱著保留態度的,總怕它會陷入過多術語和晦澀的軍事部署圖解中,變成少數專業人士纔能讀懂的讀物。然而,這本書卻成功地打破瞭我的預設。作者的筆觸極為平易近人,盡管涉及的背景是極其嚴肅和殘酷的戰爭,但他總能找到一種非常“接地氣”的敘事切入點。我特彆喜歡其中對於戰役間隙的心理側寫部分,那種前綫人員麵對死亡和不確定性時的內心掙紮,被刻畫得入木三分,讓人感同身受。它不僅僅是在記錄“發生瞭什麼”,更是在探討“為什麼會發生”以及“對相關人員産生瞭什麼影響”。這種人文關懷的加入,使得原本冰冷的曆史敘述變得有血有肉,即便是對軍事史不太感興趣的讀者,也能從中汲取到很多關於人性、選擇與時代洪流的思考。讀完之後,我仿佛完成瞭一次與曆史人物的深度對話。

評分我總覺得,要真正理解一場宏大的曆史事件,必須從最小的細胞——比如一個特定的師團或一場局部戰鬥——入手,纔能避免被宏大敘事所掩蓋的真實。這本書恰恰提供瞭這樣一個微觀的切口。它沒有試圖去概括整個抗戰的全貌,而是聚焦於一個特定的軍事群體,展現瞭他們在特定時間段內所麵臨的壓力、做齣的抉擇以及最終的命運軌跡。這種聚焦,反而讓曆史的脈絡更加清晰和有力。我尤其贊賞作者在平衡“官方記錄”與“個人記憶”方麵的努力,他似乎在努力搭建一座橋梁,讓嚴肅的軍事史料與鮮活的個體經曆産生共振。讀完這本書,我不再僅僅將那個時期的士兵視為曆史的符號,而是看到瞭一個個有血有肉、有恐懼有堅守的鮮活個體。這種深度的挖掘和細膩的呈現,使得閱讀過程充滿瞭一種近乎朝聖般的敬意。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有