具体描述

基本信息

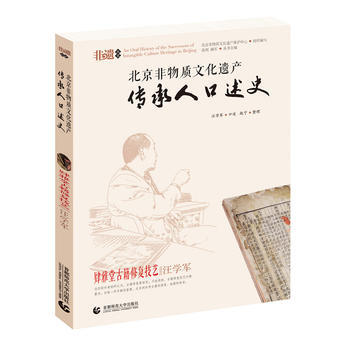

书名:北京非物质文化遗产传承人口述史--肄雅堂古籍修复技艺 汪学军

定价:38.00元

作者:口述人:汪学军 整理人:赵宁

出版社:首都师范大学出版社

出版日期:2015-10-01

ISBN:9787565617751

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

新题材、新类型,市场上,**本关于肄雅堂古籍修复技艺的口述史图书,**本如此精心打造、注重每个环节、与非遗相关的平民价图书。

内容提要

“北京非物质文化遗产传承人口述史”是首套关于北京非物质文化遗产的系列口述史丛书,它旨在抢救整理北京非物质文化遗产珍贵的历史资料(口述资料),使鲜活亲近的非物质文化遗产走进寻常百姓的生活,并使其在普及中得以保护和发展。本书为此丛书中的一本,由北京非物质文化遗产项目肄雅堂古籍修复技艺传承人汪学军亲自口述,涉及古籍修复的精髓、过程、传承以及隐藏在这些背后的人生历程、沧桑变化。

目录

无

作者介绍

汪学军,男,*非物质文化遗产项目代表性传承人,出生于1964年,祖籍浙江绍兴,高中学历,从1982年开始在中国书店从事古籍修复工作,至今已有34年。汪学军祖孙三代均从事古籍修复工作,在裁切工艺上素有“大刀汪”的美称。其祖辈是汪景熙,曾在原琉璃厂附近开过一家小小的裁书作坊。 其父为汪增仁,随父学习裁切,后进入中国书店,从事古籍修复工作。汪学军从小生活在琉璃厂附近,耳濡目染,深受祖父和父亲工作环境的影响,高中毕业后接替父亲岗位,进入中国书店,主要跟随父亲汪增仁,还有赵树枫、韩秀风等师父学习古籍修复技艺。

文摘

无

序言

无

用户评价

当我在书架上瞥见《北京非物质文化遗产传承人口述史——肄雅堂古籍修复技艺》这本书时,一种莫名的亲切感油然而生。我始终认为,城市的魅力,不仅仅在于它的摩天大楼和现代气息,更在于那些根植于其深厚历史文化土壤中的非物质文化遗产。而古籍修复,这门古老的手艺,更是我一直以来非常感兴趣的领域。它不像那些光鲜亮丽的表演艺术,更多的是一种沉静、专注、与时间赛跑的工作。我想象着,在“肄雅堂”这个充满书香和历史韵味的地方,汪学军如何用他那双布满岁月痕迹的手,精心呵护那些脆弱的古籍。这本书以“口述史”的形式呈现,这让我更加期待。我想听他讲述,他是如何走上这条道路的?在漫长的学徒生涯中,他经历了怎样的磨练?面对一卷卷残破不堪的古籍,他又是如何克服困难,找到修复的灵感的?这本书,对我来说,不仅仅是一本介绍技艺的书,更是一次与一位坚守传统的文化匠人的心灵对话,一次对北京这座古都文化脉络的深度探索。

评分在琳琅满目的书架上,这本书《北京非物质文化遗产传承人口述史——肄雅堂古籍修复技艺》仿佛散发着一种古老而静谧的光芒,瞬间吸引了我的目光。我一直对那些与时间为伴、与智慧结晶打交道的技艺充满好奇,而古籍修复无疑是其中的佼佼者。它不仅需要高超的手艺,更需要对历史、对材料、对文化的深刻理解。更吸引我的是“口述史”这个定位,这意味着我不再是隔着冰冷的文字了解一项技艺,而是能通过传承人汪学军先生的亲身讲述,去感受他的人生轨迹,去理解他对这门技艺的热爱与坚守。我迫切地想知道,是什么让他选择了这条充满挑战的道路?在“肄雅堂”这个充满历史沉淀的地方,他又是如何一步步成长为一名技艺精湛的传承人?这本书,在我看来,不仅仅是对一项非物质文化遗产的记录,更是一份对匠人精神的致敬,一次关于文化传承与生命故事的深刻解读。

评分我一直对那些在喧嚣时代中,依然默默坚守着古老技艺的匠人们怀有深深的敬意。这本书的标题《北京非物质文化遗产传承人口述史——肄雅堂古籍修复技艺》立刻抓住了我的眼球。古籍修复,这是一门多么需要耐心、细致和深厚学识的技艺啊!想象一下,将泛黄、破损的古籍,通过精妙的手法,恢复其原有的风貌,这本身就是一种与时间抗争的伟大事业。而“口述史”的形式,更是让我对其充满了期待。我希望能在这本书中,不仅仅看到枯燥的修复步骤,更能听到汪学军先生作为一位传承人,他一路走来的心路历程。他会讲述自己的学艺经历吗?他对这门技艺有着怎样的理解和感悟?在修复过程中,他遇到过哪些让他印象深刻的古籍?又是如何凭借自己的智慧和经验,化解难题的?这本书,在我看来,将是一扇窗,让我们得以窥见一项宝贵非遗技艺的传承之路,以及一位匠人对文化遗产的执着与热爱。

评分这本书的标题,尤其是“口述史”这三个字,立刻吸引了我。我一直认为,最鲜活、最真实的历史,往往藏在那些亲历者的叙述中。相比于官方的史料记录,口述史更能传递出人性的温度、情感的跌宕以及时代的印记。而“肄雅堂古籍修复技艺”则将这种口述的视角,聚焦于一项极其特殊且重要的非遗项目。古籍修复,这门技艺本身就充满了神秘感和挑战性,它需要极高的耐心、精湛的手法,更需要对纸张、墨迹、装帧等古老工艺的深刻理解。我想,作为一位传承人,汪学军一定有过无数次的实践、摸索,甚至失败。他的口述,不仅仅是技艺的传授,更是他对这份沉甸甸的责任、对祖辈智慧的传承、对文化命脉延续的深切思考。这本书,在我看来,是一座连接过去与现在的桥梁,它通过一个人的声音,讲述了一门濒危技艺的生存状态,以及背后所蕴含的文化力量。我期待通过这本书,了解这项技艺的每一个细微之处,更想走进汪学军的内心世界,倾听他作为一位文化传承者,那些不为人知的故事。

评分这本书名《北京非物质文化遗产传承人口述史——肄雅堂古籍修复技艺 汪学军 9787565617751》一下子就勾起了我的好奇心。我对非物质文化遗产一直充满敬意,尤其是那些承载着历史厚重感和精湛技艺的传统手艺。古籍修复,这简直是与时间对话的艺术,是将泛黄的纸页、脆弱的书脊重新赋予生命力的过程。想象一下,一位传承人,他/她的人生经历,对这门技艺的感悟,遇到的挑战,克服的困难,以及对未来的期许,这些点点滴滴汇聚在一起,该是多么生动而感人。汪学军这个名字,我此前可能不熟悉,但在这本书的指引下,我仿佛已经看到了他/她如何在“肄雅堂”这个充满文化底蕴的地方,一丝不苟地用巧手和智慧,拯救那些即将消逝的古老文本。这本书的出现,不仅是对一项珍贵技艺的记录,更是对一位传承人生命轨迹的描摹,是对中华文明延续的无声致敬。我迫不及待地想翻开它,跟随汪学军的讲述,走进那古老而神秘的修复世界,感受那份对文化遗产的坚守与热爱。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有