具体描述

*一章顺从与执拗并行的2--3岁孩子

I.可爱和懂事一父母的“小棉袄”

2.独立和偏执一一家里的“捣蛋鬼

3.了解孩子并助力其成长一父母的挑战

*二章稳步发展的小超人

I.身体的发展变得有规律

2.大脑发育逐渐完善

3.动作协调能力初现

第三章学习能力的准备

I.感知能力增强

2.记忆的特点

3.思维能力的初步发展/42

4.“话痨”养成记/46

第四章多种多样的小情绪

I.丰富的情绪体验

2.开始理解他人的情绪

3.情绪调节能力的萌芽

人际关系的雏形一早期的社会交往

第五章

1.特别的爱,给特别的你一早期的子关系

2.*初的友谊一早期的同伴关系

3.懵懵懂懂的性别一一早期的性别角色

4.没有两片完全相同的树叶一一个性的差异

和孩子在绘本中尽情“玩耍’

第六章

I.早期阅读,你做对了吗?

2.2-3 岁幼儿绘本阅读特点及指导

3.绘本的选择与取放

尊重家里的“小大人’

第七章

1.开始放手,学习与孩子一起成长

2.善用家务,培养孩子作为家庭一员的责任

3.不必强求孩子分享

4.允许孩子犯错才能不畏挑战

5.学会表扬孩子的方法

第八章

让玩具“活”起来

I.不是买来的才叫玩具

2.理性购买玩具

3.和孩子玩起来

4.玩具的收纳与整理

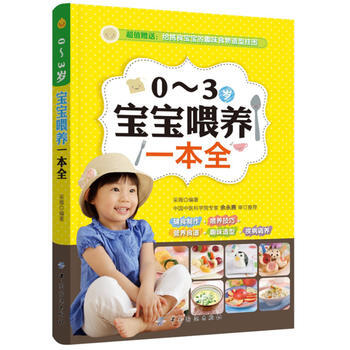

第九章2- 3岁儿童的日常护理

I.吃饭问题及饮食习惯增养

2.呼吸系统过敏及预防

3.痱子的预防与护理

4.孩子踢被的原因及应对

5.常见意外伤害处理

第十章

你问我答

I.孩子多大可以开始训练上厕所?

2.不给买玩具,孩子就大哭大闹,怎么办?

3.2 岁多的孩子可以使用电动牙刷吗?

4.孩子经常抠耳朵,会不会是得了中耳炎?

5.孩子看到别人的玩具就去抢,怎么办?

6.孩子老是说害怕,怎么办?

7.孩子喜欢看电视,怎么办?

8.可以给2--3 岁的孩子玩手机、iPad 吗?

9.孩子喜欢吃零食,不吃饭,怎么办?

10.孩子总是吵着要喝饮料,怎么办?

I1.孩子2 岁多了还不会说话,正常吗?

12.孩子时时刻刻缠着我,怎么办?

13.孩子不满3 岁就上托儿所,会影响他的成长吗?

14.孩子在托儿所喜欢咬人,怎么办?

15.家里有了二宝后,大宝闹情绪,怎么办?

主要参考文献

后记

我感到微风,原来夜里的微风这么温柔。

慢着! 我听到鸟叫,我听到虫鸣。

我看到满天的星斗多亮丽!

咦? 我以前怎么没有这般细腻的体会?

我忽然想起来了,莫非我错了?

是上帝叫一只蜗牛牵我去散步。

有一种教育叫等待,在等待中你会发现,原来蜗牛也是这么; 有一种成长需品味,在品味中你会发现,原来生活也可以这么美好。面对孩子的调皮捣蛋,你偶尔也有失去耐心的时候,但是孩

子却在不知不觉中向我们展示了生命中*初*美好的一面。所以,作为父母,何尝不可以放慢匆匆的脚步,把自己的主观想法抛在一边,陪着孩子一起体验生活的酸甜苦辣,倾听孩子内心声音在俗世

的回响。

用户评价

从设计角度来看,我喜欢那种不把读者当成“无知者”对待的书籍。很多教材式的育儿书,总是一副居高临下的口吻,仿佛父母就是一堆需要被灌输知识的容器。我猜想,这本关于“刚刚好”的书,其语言风格一定是平等的、充满对话感的。它可能不会给出“必须这样做”的铁律,而是提供多种可能性和情境分析,让父母自己去判断哪种方式最适合自己独一无二的孩子和家庭氛围。例如,在处理“分离焦虑”时,它会不会提供一套从“五分钟告别”到“逐步延长”的渐进式方案,并详细说明每一步背后的心理学原理,但语言却像老朋友在分享经验?我特别看重这种“赋权”的教育方式,即相信父母拥有自我调整和学习的能力。最终,最好的教育方法,一定是在书本知识和真实生活体验中相互印证、不断修正而形成的,而这本书,我希望它能成为那个提供可靠基准和方向感的伙伴。

评分我最近在关注的另一本关于儿童心理发展的书,它的切入点非常学术化,充满了各种发展阶段的图表和专家术语,读起来很有深度,但坦白说,对我这种实战派的家长来说,消化起来有点吃力。我更倾向于那种能够直接将理论转化为日常对话和行动指南的书籍。想象一下,这本书如果能做到,它可能不会大谈特谈什么“依恋理论”的复杂性,而是会用一个生动的例子来展示“安全型依恋”是如何在日常的拥抱和倾听中建立起来的。我希望它能提供一种积极的替代方案,而不是仅仅指出问题。例如,当孩子因为想玩手机而哭闹时,它不是简单地说“你要控制屏幕时间”,而是可能会教我们如何识别孩子哭闹背后的真实需求,并用一种既尊重孩子情绪又坚持原则的方式去回应。这种“刚刚好”的力度,是需要高超的语言艺术和心理洞察力来支撑的。我猜这本书一定花了很大篇幅去探讨如何进行有效的、不带指责的沟通,让父母和孩子都能在交流中感受到被尊重,而不是沦为单向的命令和服从。这种双向奔赴的教育理念,才是现代家庭教育的精髓所在。

评分说真的,现在市面上很多家庭教育书籍,要么就是过度强调权威和纪律,把孩子塑造成一个标准化的“好宝宝”模型;要么就是走向另一个极端,鼓吹完全自由放养,结果孩子成了“小霸王”。所以我对那种能找到中间地带的书籍抱有极大的期待。我最近在看一本关于习惯养成的书,它花了很多笔墨描述如何通过“微小奖励”和“环境设置”来引导孩子,非常系统。而我希望这本关于“刚刚好”的爱之书,能在品格塑造方面给我们一些启发。比如,如何培养孩子的同理心?是通过强迫他道歉,还是通过引导他去感受他人的情绪变化?这本书如果能提供一些巧妙的场景设计,比如在阅读绘本时如何暂停下来,问一些开放性的问题,让孩子在故事中体会人情冷暖,那就太棒了。教育的本质是点燃,而不是填满,我期待它能提供一些“点火”的技巧,让孩子自主地去探索和发展自己的内在驱动力,而不是被外部的规训所束缚。爱,必须要有边界感,但这个边界感,必须由爱来温柔地勾勒出来。

评分这本书的封面设计简直是直击人心啊,那种温暖的色调和略带手绘感的字体,让人一瞥之下就觉得这是本能让人心安的书。我特别喜欢它所传递的那种“刚刚好”的理念,你知道吗,现在的育儿书籍动不动就给你设定一个高标准,好像不做到某种程度就是失败的父母。但这本书的标题和整体氛围却在温柔地告诉我,爱孩子不需要过度用力,找到那个平衡点才是最重要的。初为人父母的时候,那种手忙脚乱和自我怀疑简直是常态,总觉得哪里做得不对,是不是太溺爱了,是不是管得太严了?这种内心的拉扯非常消耗精力。而这本书的引人之处就在于,它似乎早就预料到了这些焦虑,并用一种极其接地气的方式来应对。我能想象,翻开内页后,一定会有很多关于日常场景的细致描述,比如怎么处理孩子发脾气的小插曲,如何在放手和保护之间找到支点。我期待它能提供一套不那么教条化,更贴合真实生活矛盾的解决方案。毕竟,带孩子不是做数学题,没有标准答案,需要的更多是智慧和同理心。这本书的出现,仿佛就像是给所有在育儿路上摸索的父母递来了一杯温热的牛奶,让人感到踏实和被理解。

评分我最近在听一个播客,嘉宾谈论到了“情绪管理”这个话题,提到了很多父母面对孩子崩溃大哭时,自己也跟着一起焦虑起来,甚至忍不住发火。这恰恰暴露了当代父母在情绪稳定方面的巨大挑战。如果一本育儿书能够深入探讨父母自身的心理调适,我会觉得它非常实用。我期望这本书不仅仅是教导我们如何应对两三岁孩子那些不可理喻的“小剧场”,更重要的是,它能成为一面镜子,让我们看到自己是如何被孩子触发的。比如,当孩子故意打翻牛奶时,你内心升起的“愤怒”源自哪里?是因为浪费,还是因为你童年时也被如此严厉地对待过?如果这本书能引导我们进行这样的自我觉察,并提供一些即时的“降温”方法,比如深呼吸、暂时离开现场几分钟,那它就超越了一本单纯的育儿指南,而更像是一本实用的“父母心理急救手册”。这种深入内在的探讨,远比表面的技巧传授更有价值,因为它触及了教育的根基——父母自身的成熟度。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有