具体描述

编辑推荐

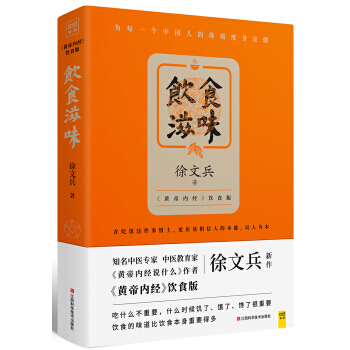

★为中国人体质度身定做的家常饮食营养学经典!

★迄今为止,市场上关于营养学的书籍大多基于西方的“以食物营养价值为本”的营养学理念,都是教我们应该吃什么营养成分高的食物,不应该吃什么营养价值低的东西,而没有一本教我们如何能够在“以人为本”的前提下,以人的本能为主,顺应四季的流变来选择适合每一个中国人体质的饮食营养书。

★作为饮食版《黄帝内经》,作者用通俗易懂的语言告诉我们中国人到底应该如何吃才符合生命之道:“饮食的味道比饮食本身重要得多”“吃什么不重要,是不是饥了,是不是饿了,是不是馋了,这几点很重要”“人,越吃新奇特的东西,元气消耗越大;而越吃常食,身体会惯性运作,消耗就越小”“同样是你,但你在不同时间、不同心情下,用不同方法吃进去的食物,*后所产生的影响都是不一样的”“饥的时候要吃饱,饿的时候要吃好”“吃肉是需要挑部位的”……

★本书内容源于徐文兵精品付费课程——《饮食滋味》,淘宝销量过千,好评如潮。本次出版,徐文兵老师对课程内容做了进一步修订完善,更便于读者理解学习和操作。

内容简介

我们这一代中国人,饮食结构和习惯发生了巨大变化,流行摧毁了传统,营养和元素代替了味道……关于吃的一切都有了变化。怎样吃才是中国人的饮食之道,才真正能抚慰中国人的身心呢?

为什么选择读《饮食滋味》?因为,《饮食滋味》讲的是适合中国人每个人体质的饮食之道。也许你会觉得,活了这么多年,别的不敢说,如何饮食是根本不用学的。其实,读完这本书,你的饮食观和人生观将会有巨大的改变。

本书是《黄帝内经说什么》的作者徐文兵老师从《黄帝内经》等经典中总结出的zui适合中国人体质的饮食营养智慧,从“以人为本”的角度出发,解答我们的身体真正缺什么,应该吃什么以及怎样吃的重大生命问题。

作者简介

徐文兵

徐小周,字文兵,知名中医专家,中医教育家。自幼随母亲魏天梅学习中医,1984年考入北京中医学院中医系,毕业后留校工作。1997年公派赴美讲学,同年被授予密苏里州堪萨斯城荣誉市民。后考取美国针灸师、中医师资格证书,获马里兰州针灸师执照。

1998年回国,先后创办北京厚朴中医药研究所,北京厚朴中医诊所,厚朴中医学堂。先后师从裴永清教授、周稔丰教授、苏有余先生,始终奉行崇古复古的理念,孜孜不倦地致力于中医临床和理论的研究和实践,倡导亲近自然回归传统,以闻道、行道、证道为己任,惠及患者遍布海内外,桃李满天下,成为独领风骚的一代中医教育家和医学家。

2007年出版专著《字里藏医》,其繁体中文版于2011年在中国台湾出版后,当年即被《中国时报》评为年度生活类十大好书。2008年年底,与梁冬在中央人民广播电台《中国之声》频道宣讲《黄帝内经》,相关对话丛书一套6册也先后出版。2009年于中国气象频道主持《四季养生堂》栏目,相关音像和图书《四季养生法》于2012年出版。

目录

第*章

“以人为本”还是“以食物为本”——中西方营养学的*大区别

1.希望人人都能懂点儿中医营养学02

2.饮食滋味的“滋”是什么10

3.饮食滋味的“味”是什么17

4.中医的饮食观和西医一样吗21

5.中医营养学的讲究26

第二章

为什么要“应地而食”——一方水土养一方人

1.吃的*终目的是“求和”32

2.谁吃,什么时候吃,在什么心情下吃41

3.各种食物,自有老天给的不同能量48

第三章

一生的营养之路——“五谷、五畜、五果、五菜”

1.为什么中医说五谷*养人——“五谷为养”52

2.为什么中医说吃肉只是为身体锦上添花——“五畜为益”59

3.为什么中医说水果是五谷、五畜吃多以后帮助消化的一种东西——“五果为助”70

4.为什么中医说蔬菜绝对不*当主食——“五菜为充”75

第四章

如何通过饮食来调神

1.饮食的味道比饮食本身重要得多82

2.五味是如何调神的87

第五章

饮食饮食,缺“饮”不可

1.有多少人,一生都不识“水”为何物98

2.喝什么不重要,喝完的结果才重要109

3.喝进去的东西不等同于我们的津液(体液)114

4.卫气:推动体液运行的动力120

第六章

吃*适合自己的

1.汤对人好在哪儿126

2.汁对人好在哪儿128

3.浆对人好在哪儿132

4.液对人好在哪儿136

5.胶对人好在哪儿140

6.糜对人好在哪儿142

7.髓对人好在哪儿145

第七章

你会喝酒吗

1.世上有多少人会饮酒152

2.酒无美恶,过则为灾158

第八章

你会“消”“化”食物吗——使用水、油、火的智慧

1.食物为什么要烹164

2.帮助身体消的方法有哪些167

3.会吃的人要懂焯、煮、蒸之道170

4.吃油*好吃天然油(胡麻油、猪油)173

5.会吃的人要懂煎、炸、烹、爆(炒)之道177

6.会吃的人要懂炙、烧、烙、炮、焖之道179

第九章

你会吃酱、茶、酒、肉、蛋吗

1.“不得其酱不食”:豆豉、纳豆、酱豆腐(臭豆腐)、豆瓣酱等184

2.什么人喝什么茶190

3.喝酒*好喝粮食酒192

4.如何吃肉、蛋才能保证好吃又营养195

第十章

芳香类食材对人有什么好处

1.辛、香、温的食材对人有什么好处202

2.酸味对人有什么好处207

3.肉药:唤醒我们的消化系统209

4.不同的香料分别对人有什么好处212

第十一章

调身的智慧

1.为什么饮食要调和五味218

2.要想活到天年,先把自己的五脏调好再说221

第十二章

调肝的智慧

1.知道什么时候该“补”“泻”“损”“益”224

2.肝气虚、肝气实的人会得什么病225

3.自己在家如何调肝229

第十三章

调心的智慧

1.心病分为心病、心包病两种,你是哪一种242

2.心病还要经方医245

3.心包病是个什么病253

第十四章

调脾的智慧

1.脾胃不好有什么表现262

2.治疗脾病有什么名方264

第十五章

调肺的智慧

1.肺不好有什么表现272

2.治疗肺病有什么名方274

第十六章

调肾的智慧

1.肾不好有什么表现282

2.治疗肾病有什么名方286

第十七章

《辅行诀》中的食疗名方

1.养生补肝汤294

2.调中补心汤295

3.建中补脾汤296

4.宁气补肺汤297

5.固元补肾汤298

6.“小汤”变“大汤”之法299

精彩书摘

中医“以人为本”,西医“以食物为本”

中国饮食食疗(或者叫中医营养学)和西方营养学*大的区别是:我们是以人为本,西方营养学是以食物为本。所以他们说营养,就是分析食物的成分,而不管谁吃。但同样的东西,猪吃和人吃是不一样的,这和食物本身的营养是没有关系的。

我们中医营养学是以人为本,这个“人”甚至可以具体到不同时刻、不同心态、不同情绪下的人。也就是说,同样是你,但你在不同时间、不同心情下,用不同方法吃进去的食物,*后所产生的影响都是不一样的。

什么叫以人为本?举个简单的例子,你在北京迷路了,问一老大爷:“大爷,去天安门怎么走?”老大爷有两种回答方法,一种是“你往东北方向走”,这叫以地球为本。还有一种回答是“你往左走”,这是以问路者为本——以人为本。哪种回答更容易帮人找到地方,不言而喻,当然是第二种。

要知道,对于一个迷路的,连东、南、西、北都分不清的人来说,你跟他说往东北走,是没有用的。

如果有人到你住的小区找你,你告诉他:“我在1栋,就是你一进门,左手边儿的那栋楼。”远比你告诉他“我在北栋”要好得多。这就叫以人为本。

所以说,中医营养学讲的以人为本,是严格基于人的基础上来讲营养学。这样是不是说,基于具体人的中医营养学就不能普适大众了呢?不是!

吃什么不重要,什么时候饥了、饿了、馋了很重要

中医营养学以人为本的宗旨还体现在什么方面呢?吃什么不重要,是不是饥了,是不是饿了,是不是馋了,这几点很重要。这些都是中医营养学以人为本的具体体现。

就像在“吃不吃早餐”这个问题上,有不少人会举出各种科学的论据来证明吃早餐的重要性,但是,他们没有一个站出来问你“你早晨起来饥不饥”“你早晨起来饿不饿”,这与“强暴”人的胃有什么区别呢?

“以人为本”是王道,你“想怎么着就怎么着”,那是霸道。

饥的时候要吃饱,饿的时候要吃好

所谓吃好,有固定标准吗?没有,因人、因地、因时制宜。所以我们要想做美食家,有个很简单的方法就是,跟着自己的觉和感去走,觉就是饥不饥,感就是饿不饿。

饥的时候要吃饱,不管什么东西都要吃进去,但是吃到百分之七十,就要停了;饿的时候一定要吃好,但是在饿的时候一定要少吃,也不能不吃。所以我的观点是:宁饥不饿。

饿的时候就会伤心,那么饿了要吃什么呢?点心,咸的点心。很多人分不清自己到底是饥还是饿,分不清自己到底是生理需要还是心理需要。《杜拉拉升职记》里的杜拉拉,在伤心之后那么吃,是把饿当成饥了,她真正需要的是心理上的满足。

其实,有比巧克力更好地缓解人们饿的食材,比如百合。《伤寒杂病论》里面的“百合狐惑阴阳毒病证治”中提到的百合病,疑似我们现在的精神病。患者坐卧不安,坐一会儿想起来,起来一会儿想躺下,躺下又起来,就好像失了神似的。“百脉一宗,悉致其病也”,这种病主要用的药就是百合。

人,越吃新奇特的东西越耗元气

常食是什么?一个人出生在哪儿,或者久居在哪儿,就吃哪儿的日常饮食。吃常食对人体能量的消耗是*少的。

人,越吃新奇特的东西,对自己的元气消耗越大;而越吃常食,身体会惯性运作,消耗就越小。

不吃常食,就像总不回家,在外面找情人一样,*后把自己消耗死。因此,要吃家常饭、吃常食,跟老婆在一起,俗话说,“丑妻近地家中宝”。

一般来说,方圆百里的植物会养育出适合在此地生存的动物。比如我们在北京,因为北京是个内陆城市,我们就要尽量少吃海鲜,要吃天上飞的、地下跑的,就是吃鱼也要尽量吃淡水鱼。

为什么?海有一个自然的平衡系统,生活在海边儿的人,吹海风,闻海味儿,人自然就会想吃那些海产品。而我们内陆的人,由于没有那样的消化环境,吃那些深海海鲜,闻不到那个味儿(没有那个消化的环境),身体就容易出问题。

再比如说你是北方人,你到了西藏,吃麦子(面粉)就不得劲儿,你必须吃当地出产的青稞(青稞是禾本科大麦属)、吃糌粑、吃酥油,你才觉得身体有力量。如果到了西藏,你还吃白米饭,然后不吃当地的食物,你的身体很快就会出现不适。这就是我们常说的入乡随俗。

现代人关心的是食材有什么用,而古人关心的是食材的性

日常生活中,我们总是会把用放到第*位,比如我们总是力求把孩子培养成为有用之才;看到一种药材首先会想的就是,它有什么用?而古人关心的是什么?古人更多关心的是食材和药的性。

从用的角度来分析韩信,一开始,他虽然身材高大,但却胆小怕事(历史上著名的故事“胯下之辱”就很好地证明了这一点),这时的韩信是没什么用的。后来他被项羽起用的时候也就是一个不起眼的小官,可以说用处也不是很大。然后又被萧何多次推荐给刘邦,但也没有得到重用,于是他就跑了。这就又有了历史上著名的“萧何月下追韩信”。

韩信被萧何追回来封台拜将后,*终帮助刘邦横扫天下,实现了统一,这时候的韩信可以说是大有用处。由此可见,韩信的用*终还是取决于你是否了解他的性—你是不是把他放在了合适的位置上。

同样的道理,我们使用中药和食材,*重要也是要看它的性是什么。

了解了中药和食材的性和味后,经过调配,就能使整体得到优化组合,产生一种比它们各自为营更大的作用。就像汽车一样,只有发动机,或者只有轮胎都没有什么用,但当生产商把它们组合起来的时候,就产生了发动机和轮胎作为个体所不具备的作用,这就叫作和。

因此,学中医饮食营养学,我们一定要知道食物的本性。要了解本性,就要了解它在哪个季节发芽、在哪个季节收获、在什么地方生长。这就是中医的根—对性味的理解。否则,看《黄帝内经》,你会看得一头雾水:一会儿这个味儿入肝;一会儿那个味儿又入肺;一会儿咸的东西入肾……

吃肉是需要挑部位的

道家认为天地是一种轮回,吃东西没必要有负罪感。羊吃草,人吃羊,人死后被虫子吃,尸体留在土地里滋养草,草再被羊吃,这是个循环的过程。

道家对饮食的研究非常全面,也非常深入,深入到了气和神的状态。比如说对于吃猪蹄儿这件事,道家认为几百斤的猪,全身的重量都压在四个蹄子上,所以猪蹄儿的力道和劲道是猪身上其他部位无可比拟的。

这么说大家可能不是很能理解,因为在我们的印象里,提到猪,我们首先想到的便是懒、肥、馋。

有个成语叫“狼奔豕突”,这个成语的原意是,像狼那样奔跑,像猪那样冲撞(豕就是猪的意思)。由此可见,猪的冲劲儿,也是很厉害的,而它冲的动力来源就是它的蹄儿。

在中医里,有个病症叫奔豚。为什么叫奔豚呢?这里的“豚”指的就是小猪。这种病的症状就是,患者感到小肚子突然有股气,一下子就冲到了心口。这也体现了猪的冲劲儿。

猪是阴性的,蹄子是阴中之阳。而其中阳气*足的蹄儿,要数前蹄儿。另外,羊蹄儿也是阳气十足的,所以我们吃东西是需要挑部位吃的,是有讲究的,而不能乱吃一通。

前言/序言

作者序

生命的平安需要饮食滋味

和大家一样,我对饮食滋味的了解源自于家庭影响。我的姥姥是一位心灵手巧的家庭主妇,除了针线活儿等女红做得好,相夫教子持家也有一套。我记得小时候看着姥姥发豆芽,先用冷水将绿豆淘洗干净,挑拣去干瘪浮起的豆子,然后用滚烫的开水浇在豆子上,马上再浇一瓢冷水“救命”。没有亲眼见过的话,我实在不敢相信豆子不会被烫死,没有传承的话也不会想到这么做。所以姥姥很会发豆芽,成活率高不说,豆芽也是粗壮白胖,尾须短。长大以后我想到,这样做有点像“惊蛰”,唤醒沉睡的生命,然后再给予平和的生长条件。

穷人的孩子早当家,我还没上学就开始学习做饭。我*先学会的是熬小米稀粥。尽管父母交代得很清楚了,但是当时还是出了问题,铁锅放在火上,米也淘好了放在碗里,开水在暖壶里,这时候我突然不知道先往锅里放水还是放米?眼看干锅烧热要变红了,我匆匆把湿漉漉的米倒进了锅里,刺啦一声冒烟了,再把开水倒进了锅里。晚上吃饭的时候,全家第*次喝我煮的稀粥,父亲夸我煮的粥有股炒米的香味。呵呵!

之后我逐步学会了擀面条,揪面片儿,擀馄饨皮、饺子皮。相比较而言,发面,和面,兑碱,蒸馒头(花卷)、包子技术要求要高一些,尤其是兑碱,碱多了发苦发黄,碱少了发酸发硬。我*初学习的时候,把握不好就先揪一团面,缠在筷子头上放到火里烧熟,先尝尝看碱大碱小。后来经验丰富了,熟络了,凭着揉面的手感就知道兑碱是否合适,*多在揉好面团后,中间切开一刀,看看横断面的起泡大小和多少就能判断了。

那时候粮食都是按人头定量供应的,粗粮比例占七成,白面比较金贵,所以蒸一顿馒头不能浪费,和面要“三光”——手上、面盆、案板上都不能沾面。每次我蒸出开花的大馒头,心里别提有多高兴了。

学习炒菜得益于我有一位爱吃会做的父亲,他做菜水平很高,能做席面,冷热荤素样样精通。我至今还记得父亲教我做鱼的情景,他告诉我烧鱼好吃的秘诀在于要放猪肉,而且要放肥肉,鱼的特点是鲜嫩,但是不香、不解馋,放猪肉和大料进去就妥帖了。而做猪肉丸子的秘诀在于里面要放荸荠,这样瘦肉肉质就不柴、肥肉就不腻。我平生第*次吃涮羊肉、吃虾都是父亲亲手做的。父亲还有很多烹饪做菜的藏书,我当年读了也是如饥似渴,比起那些纯讲技术手艺的书,我更喜欢像《烹调原理》这样的书,浸透着人文价值观和情怀。

和普通家庭不同的是,我有一位中医母亲,她不仅是我中医的启蒙者,而且把中医的理论和理念贯穿在生活实践中,是一位养生防病、治未病的高手。

我从小受母亲的影响学习中医,生活中的习惯也时时刻刻秉承着中医的价值观和理念。随便说几个,比如吃饭前,一般的家长也就是让孩子洗手,母亲总是让我们坐下喘匀了气再吃饭,叫“哈哈冷气”——小孩子疯跑、疯闹得上气不接下气,这时候马上吃东西,容易呛着,更容易吞咽空气进去,闹肚子。比如感冒发烧以后,母亲就不让我们闻炝锅的油烟味,因为这样会郁闭肺气,不利于宣散外感邪气。再比如我们平时常吃烤馒头片、窝窝头片,焦苦入心,有利于消化食积。我们从小就知道食物的寒热属性,吃炒绿豆芽的时候就要放些辣椒或羊肉,吃鸡肉的时候就要放些蘑菇……

母亲的中医老师是大同名医马衡枢先生。马先生一生不讲究穿戴、不讲究家居布置,唯*看中的就是饮食补养,按他的说法就是“内胎要足”。作为他的学生,我母亲秉承了“业余学,身家用”的思想,无论是调养自己还是照顾家人,都贯穿了中医的养生思想。

母亲在20世纪60年代因为接济家人,自己患上了肝病,马先生给她开出了食用鳗鱼补养的方子。因此,我们从小就知道鳗鱼是水中人参,滋补虚损效果*好。那时候绝大多数人不懂这个,在副食商店买带鱼的时候,鳗鱼常常因为长得丑陋、奇怪,被人挑出来扔在一边,这时候父亲就会去把它买回来,做给母亲吃,我们常常能分食一两块。按马先生的教诲,母亲吃完了还把鳗鱼骨头焙干,研磨成粉,给孩子或病人吃,用来壮骨。后来我到了日本吃鳗鱼饭,看到店家把鳗鱼骨头炸酥了给客人吃,深感马衡枢先生的伟大。

1999 年,我辞职回国创业,当时租住在甜水园。某天逛早市,我看见有人在贱卖冻鱼,一个长方形大冰坨里面冻着几十条鳗鱼。我就把它们全买了扛回家,解冻之后一条条洗干净,切段分包好放在冰箱里,自己吃,也招待家人吃。大概吃了一年,我感觉鳗鱼对于恢复自己的精神体力帮助很大。记得母亲来我这儿的时候,还是把鳗鱼骨头放在暖气上焙干,和当年一样留着做药。虽然小时候物质匮乏,但是我们这一代人还算幸运,没有挨过饿。现在回头看看当年清淡的饮食结构,反而是我们今天所倡导的。吃主食,少荤腥、油腻,没有水果、牛奶,更没有冰箱冷饮,实在是令人感慨。

作为一名临床医生,我认为饮食对人体身心健康的影响也有一个“忽视→注意→重视→极度重视→非强调不可”的认识过程。因为我发现,不是每个家庭都有像我母亲这样的中医,有这样的传承。有的家庭不仅无知,而且反其道而行之,道听途说或相信那些把迷信包装成科学的商业,不仅无益于养生,反而会吃出一身病。如果患者不懂饮食,不懂忌口,治疗效果就大打折扣,你开的十服泻心汤,抵不过他每天吃一颗煮鸡蛋。

因此,我就有意识地开始搜集、整理、研究中医关于食疗药膳的知识和技术,并且把它作为重点向学生和患者介绍并推荐。《饮食滋味》系列课程,就是当年我为厚朴学员宣讲的,包含了我的家教和我自学的内容,有《黄帝内经》、伊尹的《伊尹汤液经》和周潜川的《药饵疗法》的精华。厚朴中医学堂从一开始就建立了自己的厨房,聘请了厨师,精选食材烹制美食,给同学们提供了健康、营养、美味的饭菜。

《饮食滋味》讲座课程经过编辑整理,在淘宝教育频道推出后大受欢迎,之后我们又推出了音频课程,现在将讲座整理成文字出版,希望能造福更多人、更多家庭。以后我们还将设计推出实践操作课程,手把手教会大家做饭,提高生活品质。《饮食滋味》的课程还会细化、深入、扩展,进一步丰富中医营养食疗学。

学习中医的目的在于,“上以疗君亲之疾,下以救贫贱之厄,中以保身长全,以养其生”。了解饮食滋味就是个好的开始。

徐文兵

2018年1月10日星期三

于汤河原理想乡

用户评价

说实话,我对“养生”这个词,之前一直有些模糊的概念,觉得它离我有点遥远,或者只是停留在一些碎片化的信息层面。但最近几年,随着年龄的增长,身体出现了一些小毛病,才开始真正意识到健康的重要性。当我看到这本《黄帝内经说什么》的书名时,就觉得它非常贴合我当下的需求。《黄帝内经》听起来很博大精深,但“饮食版”这个标签,瞬间就把距离拉近了。我一直相信,民以食为天,吃,是我们最基本的需求,也是最容易被忽视的养生环节。这本书似乎能够将《黄帝内经》的智慧,通过我们最熟悉的“吃”这个行为,传递给我们。我非常期待能够从这本书中了解到,古人是如何看待食物的“五味”,以及这些味道如何影响我们的身体。比如,为什么有些食物吃了会上火,有些吃了会让人感觉寒冷?这些看似简单的问题,背后却蕴含着深刻的中医道理。我希望能在这本书里找到答案,并学到如何根据自己的体质和当下的季节,来选择最适合自己的食物,从而达到一种“食养”的目的。这本书听起来就像一本“生活指导书”,而不是一本冰冷的教科书,我非常期待。

评分一直对中国传统文化和养生颇感兴趣,尤其是在现代生活节奏越来越快,健康问题层出不穷的情况下,回溯古人的智慧似乎是解决问题的根本之道。在浏览购书网站时,偶然看到了这本《黄帝内经说什么》,光看书名就觉得很有分量,它不仅仅是一本理论书籍,更是将博大精深的《黄帝内经》与我们日常生活息息相关的饮食联系起来,这一点非常吸引我。我一直觉得,很多养生误区都源于对身体的认识不足,而《黄帝内经》作为中医经典,其核心理念一定能为我们拨开迷雾。徐文兵老师的名字也经常出现在一些健康养生类的节目或文章中,他对于中医的讲解深入浅出,很有个人风格,让人觉得亲切易懂。这次的新作,更是将“饮食”这一大家都能接触和实践的方面作为切入点,这让我充满期待,希望能够在这本书中找到关于如何通过科学合理的饮食来调理身体、提升健康水平的具体方法和理论依据。我个人也尝试过一些食疗的方法,但总感觉不够系统,缺乏根基。《黄帝内经说什么》的出现,或许能为我提供一个全新的视角,让我明白“吃什么”、“怎么吃”才能真正地滋养生命,而不是仅仅为了满足口腹之欲。我非常好奇,古人如何看待食物的性味归经,又如何通过饮食来达到阴阳平衡、五脏调和的境界。这本书听起来就像一本通往健康生活的“使用手册”,我迫不及待想要一探究竟。

评分每次看到关于《黄帝内经》的书,我都会有一种敬畏之情。它不仅仅是一部医学经典,更是中华民族几千年来的生命智慧的结晶。而将《黄帝内经》与“饮食滋味”相结合,这本身就充满了人文关怀和生活气息。我一直觉得,养生不应该是枯燥乏味的理论堆砌,而应该是融入到我们日常生活的点滴之中,尤其是一日三餐。这本书的出现,就像为我打开了一扇窗,让我能够看到古人是如何通过最朴素的饮食,来维持身体的健康与活力。我对书中关于“不时不食”的观念,以及不同季节、不同体质的人应该如何选择食材等内容特别感兴趣。我常常在思考,我们现代人之所以出现各种各样的健康问题,是不是就是因为我们已经失去了对食物本身的尊重,失去了对身体信号的敏感?这本书听起来就像一本“教科书”,它不是简单地告诉你“该吃什么”,而是引导你去思考“为什么吃”、“怎么吃”,从而让你真正地理解食物与身体的关系。我期待这本书能够提供一些具体可操作的建议,让我们这些普通人也能在日常生活中实践《黄帝内经》的智慧,找到属于自己的健康之道。

评分我是一个对中国传统文化有着濃厚兴趣的学习者,特别是中医养生之道,一直是我关注的焦点。近年来,我感觉很多关于健康养生的信息都过于碎片化、甚至有些夸大其词,让我感到无所适从。当我看到《黄帝内经说什么》这本书的介绍,尤其是它将《黄帝内经》与“饮食滋味”相结合,并且由徐文兵老师这样备受推崇的学者撰写,我的内心充满了强烈的求知欲。我一直认为,《黄帝内经》作为中医的源头,其蕴含的智慧是无比深邃的,而将这种智慧落实到我们最日常的“饮食”上,无疑是最具实践意义的。我非常好奇,徐文兵老师会如何解读《黄帝内经》中关于饮食的论述,是会侧重于理论的阐释,还是会提供一些具体的、可操作的食疗建议?我希望这本书能够帮助我建立起一个更系统、更科学的饮食观,不再盲目追求所谓的“健康食品”,而是真正理解食物与身体之间的相互作用。我特别期待书中能够探讨食物的寒热温凉、五味对人体脏腑的影响,以及如何根据不同人的体质和季节来调整饮食,实现真正的“食养”。

评分这本书的封面设计和整体风格透露出一种朴实而又内敛的质感,这一点我非常喜欢。在如今充斥着浮夸和速食文化的时代,这种回归本源、追求内在品质的设计,本身就给人一种安心感。我一直认为,真正有价值的东西,往往不需要过多的装饰和喧哗。我特别关注作者徐文兵老师在书中是如何解读《黄帝内经》中关于饮食的篇章的。是逐字逐句的翻译,还是提炼其核心思想?是以现代科学的视角去解析,还是遵循古人的逻辑框架?我更倾向于后者,因为只有真正理解了古人的思维方式,才能更好地领会其智慧。《黄帝内经》之所以能够流传千年,必然有其深刻的道理,而这些道理,尤其是在饮食养生方面,对于现代人来说,或许才是最宝贵的财富。我希望这本书能够帮助我建立起一套完整的饮食观,不再盲目跟风,不再被各种“网红”食谱所迷惑。了解食物的属性,理解身体的需求,学会因时、因地、因人而异地调整饮食,这才是真正的养生之道。我也对书中可能包含的食疗方剂或搭配建议感到好奇,但更重要的是,我希望能够理解这些建议背后的逻辑,掌握一种“举一反三”的能力,能够根据自己的具体情况,灵活运用书中的知识。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等,本站所有链接都为正版商品购买链接。

© 2026 windowsfront.com All Rights Reserved. 静流书站 版权所有