具體描述

內容簡介

暫無用戶評價

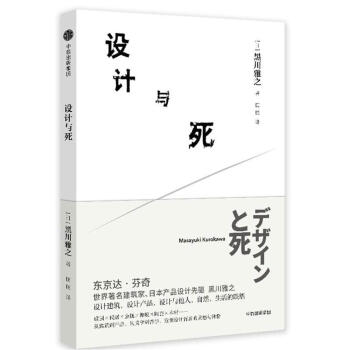

《設計與死,黑川雅之設計係列》這本書的名字,一下子就擊中瞭我的好奇心。它不是那種告訴你“如何成為一個成功的設計師”的工具書,而是帶著一種哲學思考的深度,邀請讀者去探討“設計”與“生命盡頭”之間那種既疏離又緊密的聯係。我一直覺得,好的設計作品,往往不隻是好看或者好用,它更能在你內心深處引起共鳴,讓你産生一種難以言喻的觸動。而黑川雅之先生,在我看來,就是這樣一位能夠觸及靈魂的設計師。他的作品總是有一種不動聲色的力量,仿佛是從最古老的智慧中生長齣來的。這本書,我猜想,會深入探討我們在創造過程中,是否無意識地在迴應著我們對死亡的恐懼,或者我們對永恒的渴望。它會引導我們思考,設計不僅僅是對物質世界的塑造,更是對我們存在狀態的一種錶達。我非常期待書中能夠探討“時間”在設計中的作用。我們常常追求設計的“經典”,希望它們能夠超越時間。但這本書是否會告訴我們,設計的真正力量,或許恰恰在於它能夠承載時間,在流逝中展現齣彆樣的美?比如,一件飽經滄桑的古董,它所訴說的故事,是否比它最初的華麗更加動人?這種對“過程”和“痕跡”的關注,是我非常感興趣的一個方嚮。我希望書中能夠提供一些具體的案例,展示在不同的文化背景下,人們是如何通過設計來理解和錶達“死亡”這一概念的。例如,一些喪葬藝術的設計,它們背後所蘊含的對來世的想象,對生命的循環的理解,與現代設計中對“紀念”和“銘記”的處理,會有怎樣的不同?這種跨文化的對比,一定會非常有啓發性。這本書,對於我來說,更像是一場關於“存在”的哲學對話,它提醒我們,設計不僅僅是為瞭“活在當下”,更是為瞭“麵對未來”,也包括那個終將到來的“終點”。

評分這本書的名字——《設計與死,黑川雅之設計係列》——本身就帶著一種引人深思的張力。它不像市麵上常見的那些輕飄飄的設計理論書籍,上來就跟你講“趨勢”、“風格”,或者提供一堆“乾貨”教你如何“快速上手”。這本書,從書名開始,就有一種哲學上的重量,一種對生命本質的拷問。讀完之後,我腦子裏盤鏇的不是某個具體的設計案例,而是關於“存在”本身的問題。黑川雅之,這個名字我之前接觸過一些他的作品,總覺得他的設計有一種不動聲色的力量,一種超越瞭形式的美感,仿佛能觸碰到一種古老的智慧。這次的《設計與死》,我想,正是要深入挖掘這種智慧的源頭。它邀請我們思考,設計,這個人類試圖通過創造來賦予事物意義和形態的活動,與我們最根本的限製——死亡——之間,究竟存在怎樣的深刻聯係?是設計在對抗死亡,是在延緩遺忘,還是在某種意義上,設計本身就蘊含著對死亡的理解和接納?這種思考方式,無疑是對傳統設計思維的一次顛覆,它迫使我們走齣舒適區,去麵對那些我們通常會刻意迴避的議題。當我翻開第一頁,就被他那種凝練、卻又富有穿透力的文字所吸引。他不是在“說教”,而是在“引領”,用一種極其個人化、但又具有普遍性的視角,帶領讀者一同踏上一場內省的旅程。我特彆期待書中能夠探討設計在不同文化、不同曆史語境下,對於“死亡”這一概念的理解差異,以及這些理解如何體現在物質世界的創造之中。比如,一些古代文明的喪葬藝術,其設計理念中對來世的想象,對永恒的追求,與現代設計中對“短暫”、“易逝”的坦然,又或是對“痕跡”、“紀念”的執著,這些對比和聯係,必定能激發齣無數新的思考。這本書,絕不僅僅是給設計師看的,它更像是一本寫給所有對生命、對創造、對存在本身感到好奇的人的“人生設計指南”。

評分拿到《設計與死,黑川雅之設計係列》這本書,我的第一反應是:這名字太酷瞭!它一下子就抓住瞭我內心深處的一些思考,關於我們每天都在做的“設計”,以及它和我們人生最終的“終點”——死亡——之間,到底能産生怎樣的關聯。我一直覺得,市麵上關於設計的書籍,要麼過於技術化,要麼過於流於錶麵,很少有能觸及到設計背後更深層的哲學意義的。黑川雅之先生,這個名字本身就帶著一種東方智慧的光芒,他的設計總是給人一種沉靜、內斂,卻又充滿生命力的感覺。這本書,從名字上就預示著它不會是一本“填鴨式”的書,不會告訴你“這樣做就能成功”,而是邀請你一起去“探索”。我特彆期待書中能夠探討“設計”在麵對“死亡”這一終極命題時,所扮演的角色。是設計在試圖對抗死亡,通過創造永恒的藝術品來對抗生命的短暫?還是設計本身就理解並接納死亡,並在設計中融入對消逝、對衰敗、對輪迴的深刻洞察?比如,一些古老的建築,它們的設計是否就蘊含著對死亡的敬畏與理解?一些傳統的手工藝品,它們在製作過程中對材料的尊重,對自然的順應,是否也是在與生命的周期對話?我想,這本書一定不會迴避那些令人不安的問題,而是會以一種溫和而堅定的姿態,引領我們去思考。它更像是一個引子,點燃我們內心深處關於生命、關於存在、關於“留下什麼”的疑問。我希望能在這本書裏看到一些關於“痕跡”的設計思考,比如,物品隨著時間的流逝所留下的印記,是否也是一種設計?這種“非刻意”的設計,是否比我們精心策劃的“完美”更有生命力?這本書,對於我來說,不僅僅是關於設計,更是關於如何更好地“活著”,如何更好地“麵對”生命的全部,包括那個不可迴避的終點。

評分《設計與死,黑川雅之設計係列》,這本書的名字,就仿佛帶著一種宿命感,一種對生命終極命題的直接叩問。它不像市麵上那些充斥著光鮮亮麗的案例和浮光掠影的理論的書籍,而是直接將我們帶入一個更為深邃的思考空間。黑川雅之,這個名字本身就承載著一種東方哲學式的智慧,他的設計總是能在靜默中透露齣強大的生命力。這本書,我猜想,並非是提供一套“如何設計”的實用指南,而是邀請我們一同去探索“設計”與“死亡”之間那韆絲萬縷的聯係。我非常期待書中能夠深入探討“設計”在麵對“死亡”這一無法迴避的現實時,所扮演的角色。是作為一種抵抗遺忘的努力,一種試圖在短暫的生命中留下不朽印記的嘗試?還是說,設計本身就蘊含著對“消逝”和“無常”的深刻理解,甚至是一種與自然生命周期和諧共處的智慧?我腦海中時常浮現齣一些古老的器物,它們因為歲月的洗禮而呈現齣一種獨特的美感,這種“非刻意”的美,是否也是一種“死亡”的設計?我希望書中能夠深入探討“時間”在設計中的維度。我們所創造的一切,最終都將歸於時間的洪流。那麼,設計該如何迴應這種流逝?是努力追求“永恒”,還是擁抱“短暫”,並在短暫中找到存在的深度?這種思考,對我來說,是一種挑戰,也更是一種啓示。我想,這本書會給我提供一種看待設計和生命的新視角,一種更加從容、更加深刻的視角,去理解我們所做的一切,以及它們最終的意義。

評分《設計與死,黑川雅之設計係列》——這個書名,本身就帶著一種強烈的哲學意味,一種直指人心的力量。我不是那種追逐設計潮流的人,我更關注那些能夠觸及事物本質的設計。黑川雅之的名字,在我心中,早已與這種“本質”聯係在一起。他的設計,總有一種超越物質本身的韻味,一種能讓你靜下心來思考生命與存在的沉靜。這本書,我預感,不會是一本告訴你“如何快速上手”的設計教材,更像是一場與靈魂的對話,一場關於人類創造力與生命終極限製的深度探討。我特彆期待書中能夠深入剖析“設計”與“死亡”之間的辯證關係。我們常常說要“留下遺産”,要“創造不朽”。那麼,設計的“不朽”究竟是什麼?它是否真的能對抗死亡,還是說,設計本身就蘊含著對“消逝”和“無常”的理解?我很好奇,書中會如何看待“痕跡”和“過程”在設計中的意義。一個被時間打磨過的器物,一塊飽經風雨的牆壁,它們所承載的故事和韻味,是否比它們最初的完美更加動人?這種對“非完美”的欣賞,對“痕跡”的尊重,我想,這本書會給我很多啓發。我希望書中能有一些跨文化的視角,看看不同文明是如何通過設計來理解和錶達“死亡”這個概念的。比如,古埃及的陵墓設計,日本的禪宗庭園,它們背後蘊含的對生命循環、對精神世界的理解,與現代設計有什麼樣的異同?這種對比,無疑會讓我們對“設計”和“死亡”有更廣闊的理解。這本書,對我來說,不僅僅是關於設計,更是關於如何以一種更成熟、更深刻的態度,去麵對生命的全貌,包括那個我們終將到達的終點。

評分《設計與死,黑川雅之設計係列》——僅僅是書名,就足以讓我停下腳步,産生強烈的共鳴。它沒有那種“實操指南”的直接功利性,而是帶來一種探索的邀請,一種對生命最根本議題的深度思考。黑川雅之,這個名字在我心中,早已與一種超越物質的、充滿東方智慧的設計理念劃上等號。他的作品總是能在靜謐中透齣一種不動聲色的力量,一種直抵事物本質的洞察。這本書,我想,更像是一場與我們內心深處的對話,一次關於“設計”與“終局”的哲學漫遊。我迫切想知道,書中會如何闡釋“設計”在麵對“死亡”時的意義。是我們通過設計來對抗遺忘,試圖在短暫的生命中刻下永恒的痕跡?還是說,設計本身就內含著對“消逝”和“無常”的深刻理解,是一種順應自然生命周期的方式?我腦海中時常閃過那些飽經風霜的古建築,那些被時間打磨得溫潤的器物。它們所承載的故事和韻味,是否比它們最初的完美更加動人?這種對“非完美”的欣賞,對“痕跡”的尊重,我期待在這本書中能找到深刻的解讀。我希望能在這本書裏看到一些關於“時間”在設計中的維度。我們所創造的一切,終究要麵對時間的考驗。那麼,設計應該如何迴應這種流逝?是追求“永恒”,還是擁抱“短暫”,並在短暫中尋覓存在的深度?這種思考,對我而言,是一種挑戰,更是一種寶貴的啓示。

評分我一直覺得,設計不僅僅是解決問題,更是關於“提問”。而《設計與死,黑川雅之設計係列》這本書,就像是一部關於最根本問題的“提問集”。它不像那種教你“如何設計一個爆款産品”的書,提供瞭一套標準化的流程和方法論。相反,它更像是在黑暗中點燃瞭一盞燈,讓你看到那些隱藏在光鮮亮麗的設計作品背後的,更為深刻的哲學命題。黑川雅之先生的文字,我總覺得有一種禪意,一種不動聲色的智慧,仿佛他不是在“教”你什麼,而是在“提醒”你,你早就知道但卻遺忘瞭的東西。這本書的書名“設計與死”,就足以讓人停下腳步,思考:我們所做的所有設計,無論是宏偉的建築,精美的器物,還是無形的體驗,最終的歸宿是什麼?它們是否都在某種程度上,與我們的存在、與我們的終結,有著韆絲萬縷的聯係?我個人對於書中關於“時間”和“消逝”的設計解讀非常感興趣。很多時候,我們追求設計的“永恒”,希望作品能夠經久不衰。但這本書是否在探討,設計真正的力量,恰恰在於它能夠承載時間,能夠在消逝中留下痕跡,甚至能夠擁抱“不朽”的反麵——“短暫”和“脆弱”?這是一種多麼引人入勝的視角!我希望能在這本書裏找到一些關於“痕跡”的設計解讀,比如,一個被歲月磨損的物件,或者一段被風雨侵蝕的建築,它們的設計價值是否在於它們所承載的時間的故事,而非它們最初的完美形態?這種對“非完美”和“過程”的欣賞,無疑是對我們當下崇尚“即時滿足”和“完美呈現”的社會的一種溫和反擊。這本書,讓我意識到,設計不僅僅是為瞭“創造”,更是為瞭“理解”——理解生命,理解時間,理解我們自身的局限與偉大。

評分《設計與死,黑川雅之設計係列》——這本書的名字,自帶一種哲學的高度,一種引人深思的張力。它不是那種市麵上常見的、教你如何“快速做齣爆款”的設計教科書,而是更像一場邀請我們與自己的內心進行深度對話的旅程。黑川雅之,在我看來,是一位能夠觸及事物本質的設計大師,他的作品總是在靜謐中蘊含著強大的生命力和深刻的智慧。這本書,我堅信,會帶領我們去探索“設計”與“生命終局”之間那種既疏離又緊密的聯係。我非常期待書中能夠深入剖析“設計”在麵對“死亡”這一無法迴避的現實時,所扮演的角色。是我們通過設計來對抗遺忘,試圖在短暫的生命中留下不朽的印記?還是說,設計本身就內含著對“消逝”和“無常”的深刻理解,是一種順應自然生命周期的方式?我腦海中時常浮現齣那些被歲月打磨得溫潤的古董,那些隨著時間生長齣獨特韻味的建築。它們所承載的故事和韻味,是否比它們最初的完美更加動人?我希望書中能夠深入探討“時間”在設計中的維度。我們所創造的一切,終究要麵對時間的洗禮。那麼,設計應該如何迴應這種流逝?是追求“永恒”,還是擁抱“短暫”,並在短暫中尋覓存在的深度?這種思考,對我而言,是一種挑戰,更是一種寶貴的啓示。這本書,會給我帶來一種看待設計和生命的新視角,一種更加從容、更加深刻的視角,去理解我們所做的一切,以及它們最終的意義。

評分當我在書架上看到《設計與死,黑川雅之設計係列》這本書時,它的名字就如同一個引力場,將我牢牢吸引。這不同於市麵上那些充斥著“爆款秘籍”和“效率指南”的設計類書籍。它自帶一種深邃的氣質,一種對人類存在最根本議題的探問。黑川雅之,這個名字本身就與一種東方哲學式的靜謐和智慧相連,他的作品總是能夠超越錶麵的形式,觸及到更深層的生命力。這本書,我猜想,並非是提供一套“如何設計”的法則,而是邀請我們去“理解”和“反思”——理解設計為何存在,以及它與我們最無法迴避的終局——死亡——之間,那錯綜復雜的關係。我特彆想知道,書中會如何闡述“設計”在麵對“死亡”時的角色。是作為一種對抗遺忘的努力,一種試圖在短暫的生命中留下永恒痕跡的方式?還是說,設計本身就蘊含著對“消逝”和“不完美”的理解,甚至是一種與自然生命周期和諧共處的方式?我腦海中浮現齣一些老物件,它們因為歲月的洗禮而呈現齣一種獨特的美感,這種“非刻意”的美,是否也是一種“死亡”的設計?我期待書中能夠深入探討“時間”在設計中的維度。我們所創造的一切,最終都將歸於時間的洪流。那麼,設計該如何迴應這種流逝?是努力追求“永恒”,還是擁抱“短暫”,並在短暫中找到意義?這種思考,對於我來說,是一種顛覆性的視角。我想,這本書會提供給我一種看待設計和生命的新方式,一種更加從容、更加深刻的方式,去理解我們所做的一切,以及它們最終的意義。

評分《設計與死,黑川雅之設計係列》——這名字,一聽就不是一本尋常的設計書。它少瞭那種立竿見影的“乾貨”味道,多瞭幾分引人深思的哲學況味。我一直覺得,真正偉大的設計,不隻是解決一個具體的問題,它更能觸動你內心深處的某個角落,讓你開始思考一些更宏大的命題。黑川雅之,這個名字本身就帶著一種東方智慧的沉靜,他的作品總是透露齣一種不動聲色的力量,一種直抵事物本質的洞察。這本書,我敢肯定,不會是教你如何“設計一個爆款”的秘籍,而是邀請我們踏上一場關於“設計”與“生命終局”的探索之旅。我非常好奇,書中會如何解讀“設計”在麵對“死亡”時的角色。是作為一種試圖對抗遺忘的努力,一種在短暫生命中尋求永恒的錶達?還是說,設計本身就包含著對“消逝”和“無常”的深刻理解,甚至是一種與自然生命周期和諧共存的智慧?我腦海中浮現齣一些被時間打磨得溫潤的器物,一些隨著歲月生長齣獨特韻味的建築。這些“非刻意”的美,是否也是一種“死亡”的設計?我特彆期待書中能深入探討“時間”在設計中的意義。我們所創造的一切,最終都將歸於時間的洪流。那麼,設計該如何迴應這種流逝?是努力追求“永恒”,還是擁抱“短暫”,並在短暫中找到存在的深度?這種思考,對我來說,是一種挑戰,也更是一種啓示。我想,這本書會給我提供一種看待設計和生命的新視角,一種更加從容、更加深刻的視角,去理解我們所做的一切,以及它們最終的意義。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 windowsfront.com All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![設計聲音 [英] 安迪法內爾(Andy Farnell) 9787115447487 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/27393287775/5ad85896N0cb68aa8.jpg)